|

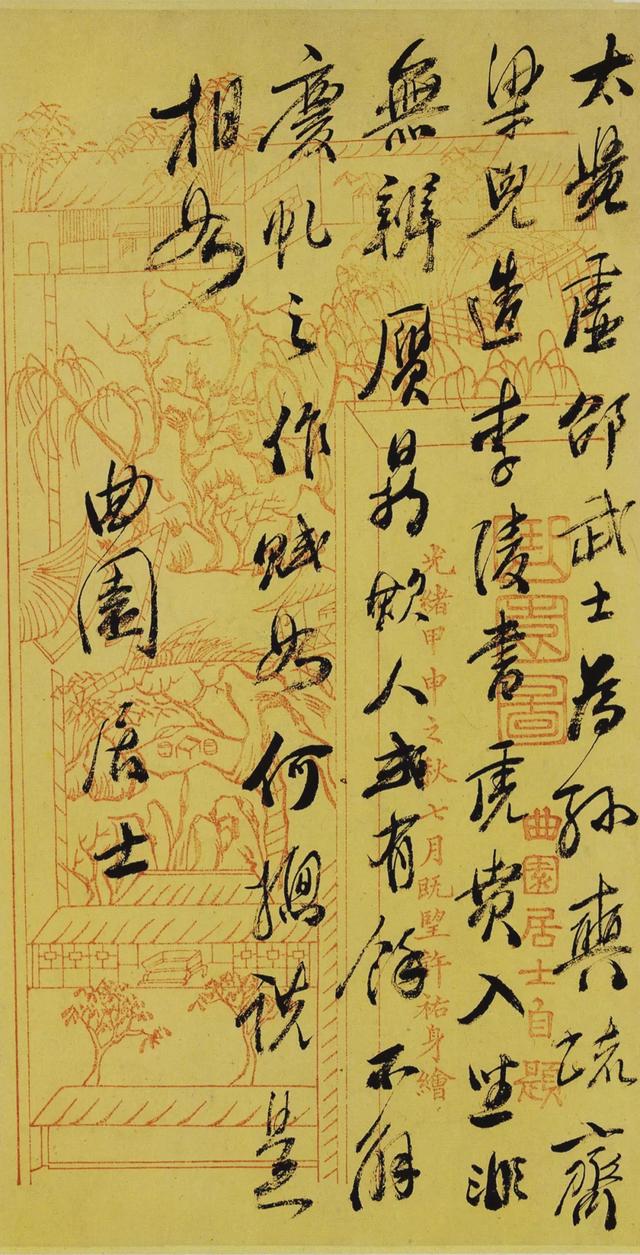

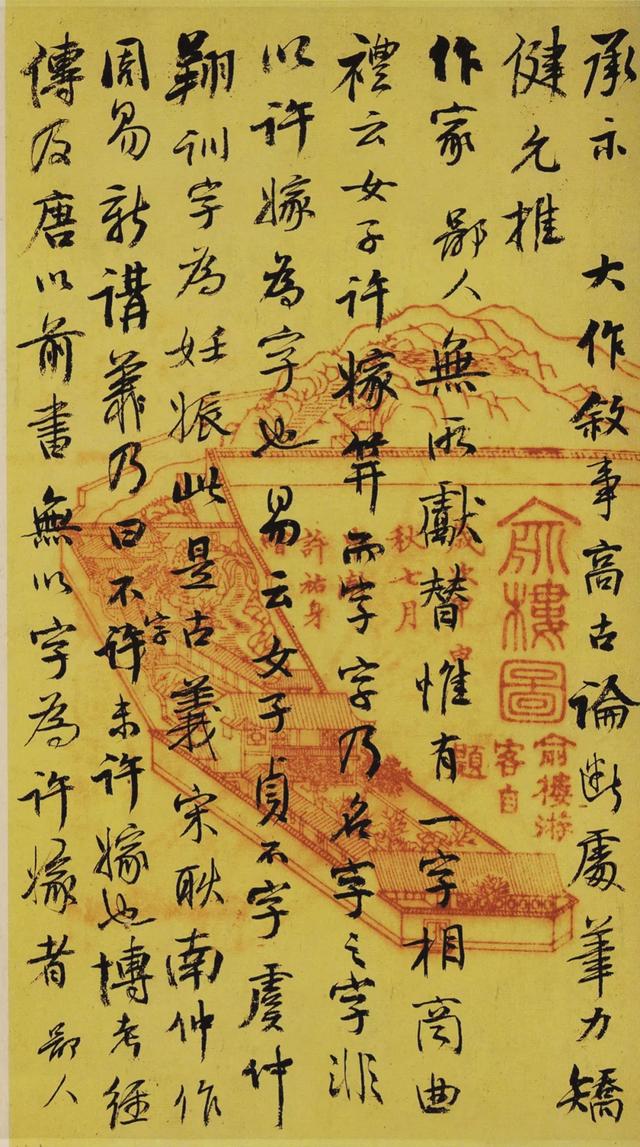

俞樾(1821—1907)

一、俞樾其人

俞樾(1821-1906)生于道光元年,卒于光绪三十二年。字荫甫,号曲园,浙江德清人。道光二十四年(1844)举人,三十年(1850)进士,改翰林院庶吉士。咸丰二年(1852),散馆授编修,1855年八月出任河南学政,两年后被劾罢职,辞官后侨居苏州。此后,因“东南遭赭寇之乱”(太平军义事 笔者注),颠沛流离于德清、上虞、上海、北京等地约十年,直到同治四年(1865)俞樾与李鸿章在金陵相识,才应李鸿章之邀出任苏州紫阳书院山长,同治六年又转赴杭州“诂经精舍”,从此“足迹不出江浙”,在此讲学达三十余年之久。曾国藩作为俞樾的座师,对他非常器重,以为其“他日所至,未可量也”。俞樾“自幼不习小楷”而能“重进士,保和殿覆试获在第一”,就是因为曾国藩的提携。故其一生与曾国藩倾心交纳,以致于“追念微名,所以每饭不敢忘也”。俞樾“笃天性,尚廉直”,即有“六旬泛宅”的逍遥,又有对儿女的严格教诲和故去的姚夫人的深情眷恋,是一位颇具性情的文人士子。光绪二十八年(1902),官复原职,四年后卒于德清临平,年八十六岁。俞樾一生“专意著述,每竞一岁皆有写定一书刊行于世”,长于诸子和经籍研究,著述宏富。有《群经平议》《诸子平议》《曲园杂篡》《右台仙馆笔记》《春在堂全书》等五百余卷,最终成为清末著名的经学大师。

俞樾 “慵庵”横幅

1、 俞樾书“工篆隶”及其时代背景

任何一个艺术家都不能超越他所处的时代,其书法风格无不受其时代的熏染,俞樾亦不能例外,在碑学大兴的清代中后期,“工篆隶”已成为俞樾书法的主要风貌。

进入清代中叶,随着金石书迹的发现日益增多,书家的审美视野也逐渐开阔,形成了崇碑的艺术倾向,书法随即进入了以碑派为主流的时期。在碑派的发展中,书法理论家起到了先导作用,阮元、包世臣、康有为先后举起了尊碑的大旗,引导了时代潮流。此时一些碑派书家也迅速崛起,他们先后崇尚汉碑、北碑,痴迷于碑刻书法所表现的金石气,追求用笔的厚重、苍茫、浑穆、朴拙。对于千年一脉的帖学,进行了不留情面的漠视,甚至贬斥。由阮元的“短笺长卷,仪态挥洒,则帖善其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜”,到包世臣的“余得南唐《画赞》、枣版《阁本》,苦习十年,不得真解,乃求之《琅琊台》《陠阁颂》《乙瑛》《孔羡》《般若经》《瘗鹤铭》《张猛龙》诸碑,始悟其法”。再到康有为的“碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑写魏体,盖俗尚成矣”。在这些颇有影响的书家书论的推波助澜下,几乎形成了碑学一统天下的局面,表现在篆、隶书体的创作上,较前代有了长足的发展,呈现出了丰富多彩的气象,先后涌现出了一大批卓有成效的书家,俞樾便是其中的一位。

俞樾 隶书扇面

在《清史稿》和《浙江府县志辑》的记载中,论及俞樾的书法时,都是仅仅提到三个字:“工篆隶”。可见篆隶是俞樾擅长的书体,这在他的《春在堂随笔》中有过类似的记载:

“江艮庭先生平生不作楷书,虽草草涉笔,非篆即隶也。一日书片纸付奴子,至药肆购药物,字皆小篆,市人不识;更以隶书往,亦不识。先生愠曰:‘隶书本以便徒隶,若辈并徒隶不如邪。’余生平亦有先生之风,寻常书札,率以隶体书之”。

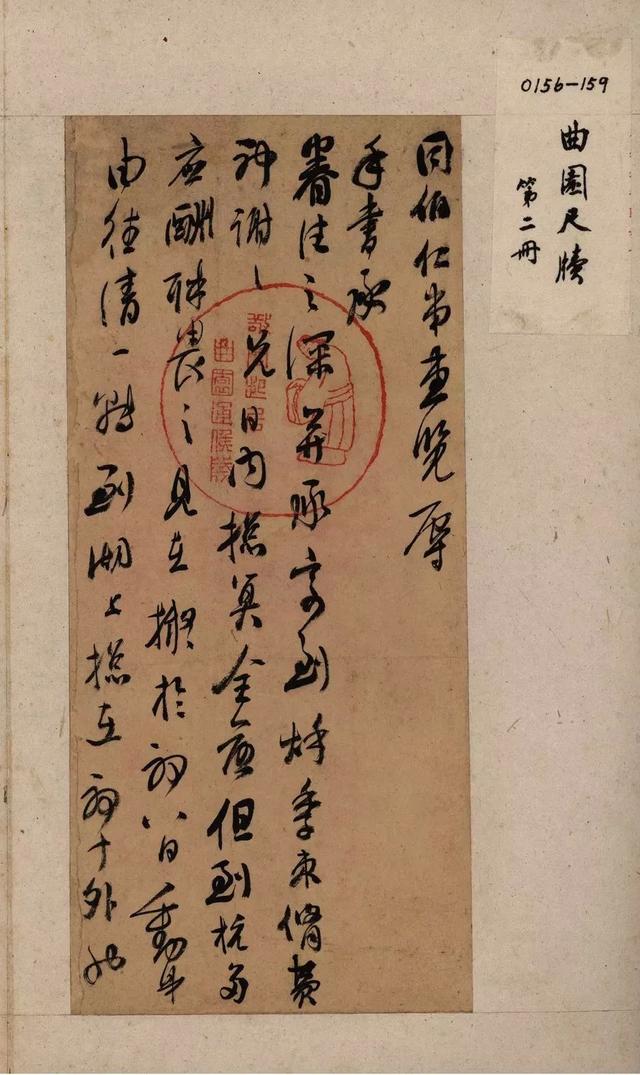

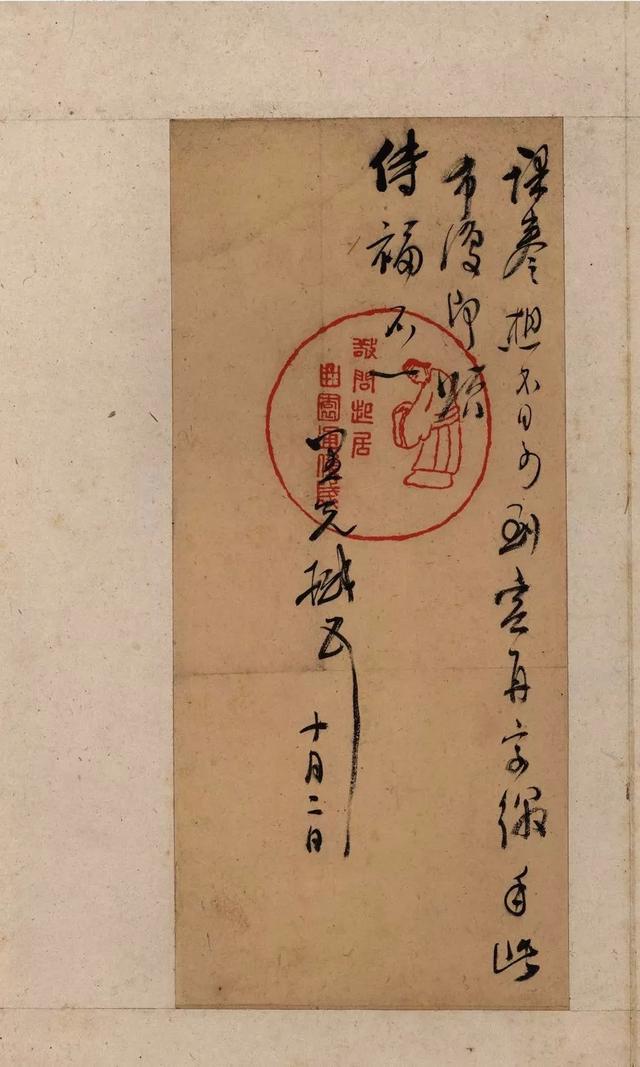

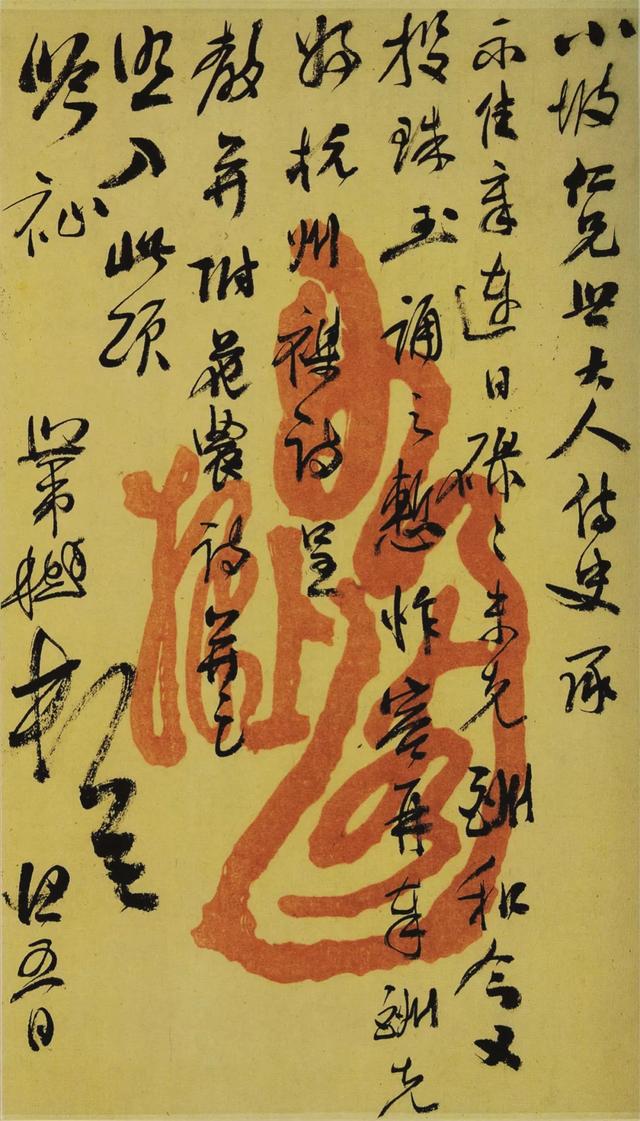

俞樾尺牍

由此可知,篆隶书体的盛行深入人心,已成为不少文人士子的日常实用书体,足见当时崇尚碑学的风气之盛。与其说俞樾深受江艮庭的影响,率以篆隶书写信札,倒不如说时代大环境使然。俞樾的自我评价如是,我们从其传世的书信、手札中也能证明这一点。叶鹏飞曾就俞樾给友人的一封书信的书法风格,评道:“俞樾此札,字体相杂,行书中多含隶、篆笔意……虽有些拼盘之嫌,但能一气呵成,天真烂漫,写出俞樾本人的好古之风”。且不说俞樾的书法是不是篆隶混杂,是否有拼盘之嫌,但有一点是不能否认的,那就是俞樾的崇古尚朴之风。

俞樾尺牍

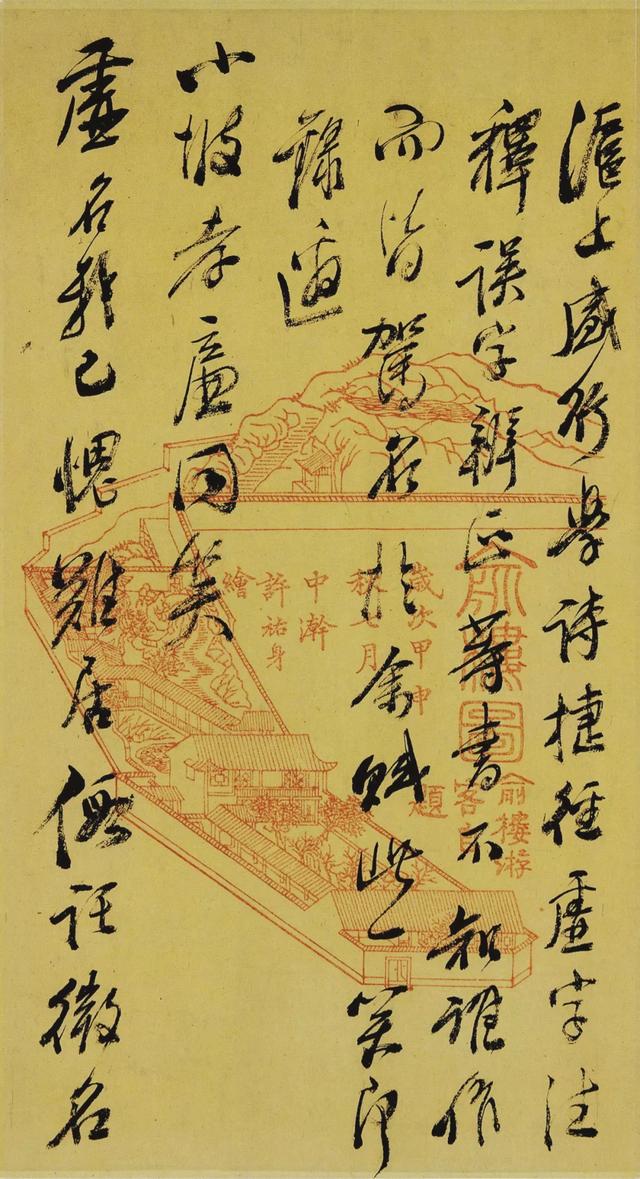

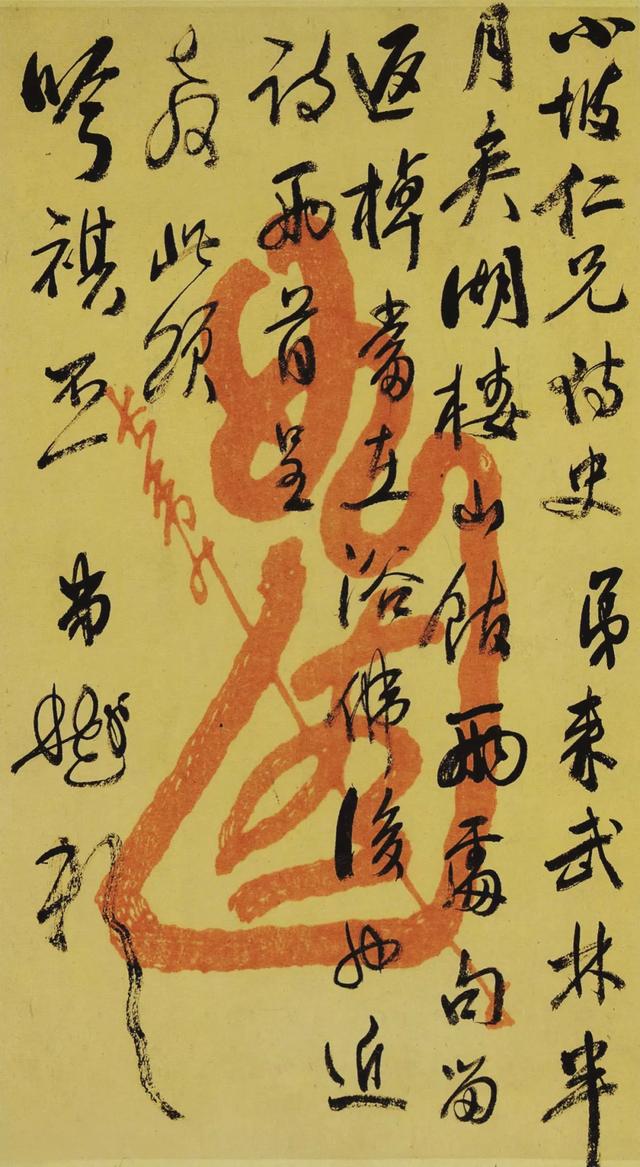

2、 貌似阮元 实崇古尚朴

关于俞樾的书法师承,清人王潜刚《清人书评》中说:“曲园老人之书颇似阮元”。《清史稿》记载:“课士一依阮元法,游其门者,若戴望、黄以周、朱一新……袁昶等,咸有声于时”。这里只说依承阮元的方法来教授门生,似乎与书法无关。《浙江府县志》的记载略为明确一些:“杭州诂经精舍,创于大学士阮元,专以室学课诸生,樾主讲三十余年,课士一依阮成法,士多蔚为通材”。阮元作为当时的考据学大师,学术领袖,又是历任乾、嘉、道三朝的重臣,地位显赫,影响力颇大。俞樾在其创建诂经精舍教书三十余年,书法上或多或少受阮元的影响也是顺理成章的事情,况且所教授的门生中,大多是通才,书法也一定是其中的课业之一。我们通过对照二人的书法作品,也能看到作品中透出相似的风神,特别表现在隶书上,用笔简练,体态端庄,得浑厚之象,是二人书法的共同特点。

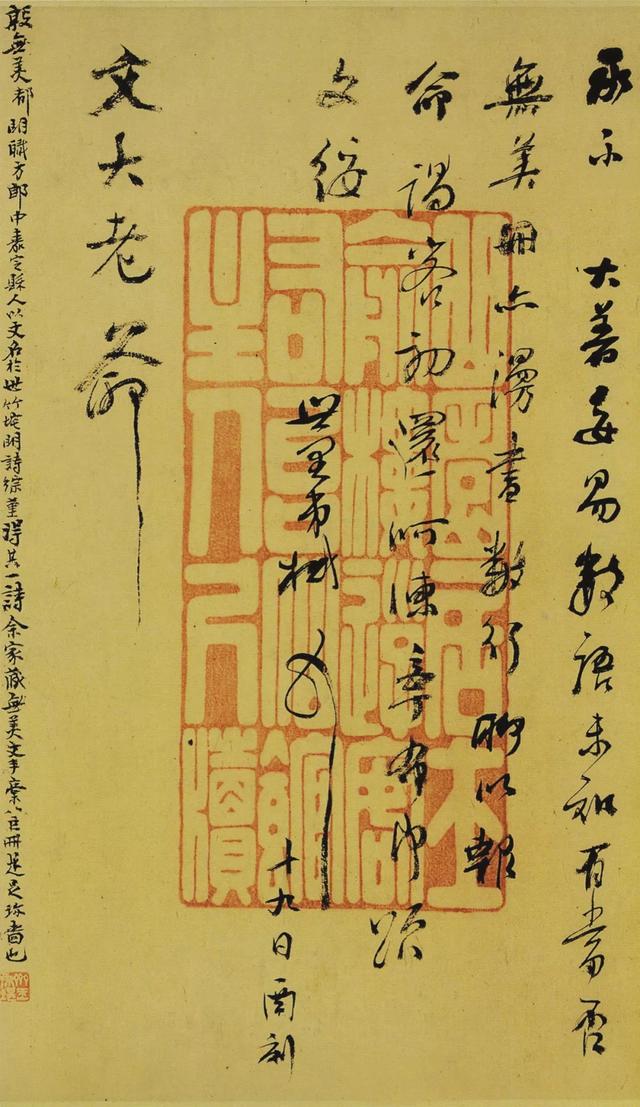

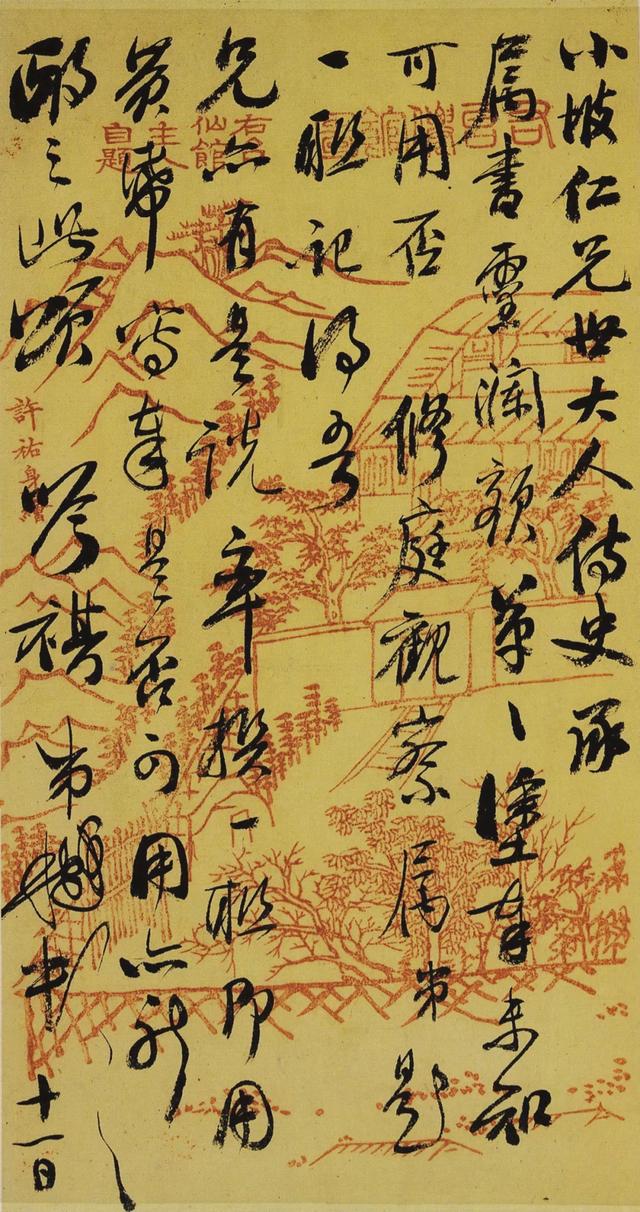

俞樾手札 二十四通01

在俞樾的文集中,没有明确谈及师法阮元的记载,阮元的书法对俞樾也仅是影响而已,不存在明显的师承关系。俞樾实则是向汉碑、向古人取法的。乾嘉时期,朴学大兴于世,研究鉴赏并取法汉碑隶书已经蔚然成风。作为经学大师,俞樾因受时代风气的影响,也非常注重书法的考据,对当时一些汉碑、唐碑进行了考释,还见到了大量的石刻拓本和古人墨迹,这些碑刻、墨迹对其书法风格的形成起到了不可忽视的作用。如俞樾在文集中曾两次提到唐代的《往生碑》,评其“碑文完好,字体朴茂,亦希构之物,……人至越中,拓数本以归也”。《三老讳字碑》对其书风的影响更大,“此碑点画浑朴含蓄,波磔不显,字形方正从容,带有浓厚的篆书遗意”。拿俞樾的隶书与《三老讳字忌日记》相比较,发现二者在大程度上相似之处,由此可知,俞樾从《三老讳字忌日记》得到很大的启发和受益。此外俞樾对《五凤二年刻石》、《唐碑残石》等诸碑均进行了考释和取法。

俞樾手札 二十四通02

对于一些碑刻拓本,俞樾更是情有独钟,评《云麾将军碑》拓本“笔画分明,乃知其之本”评《黄牛庙碑》拓本“隶法奇逸,雅可爱玩”;对于《秦刻石》拓本的“笔墨黯淡,纸质糜烂,且粘连于书,不可取出”,更是小心翼翼,“乃影写其字而藏之”俞樾通过对这些碑刻及拓本的考释和辨伪,一方面显示了其学识的渊博,更重要的反映其崇古尚朴的取法倾向。在考释过程中,对一些碑刻拓本书法的赞赏和钟爱是显而易见的,自然而然会受即其影响和启示,从而形成了其古朴端厚的书法气象。

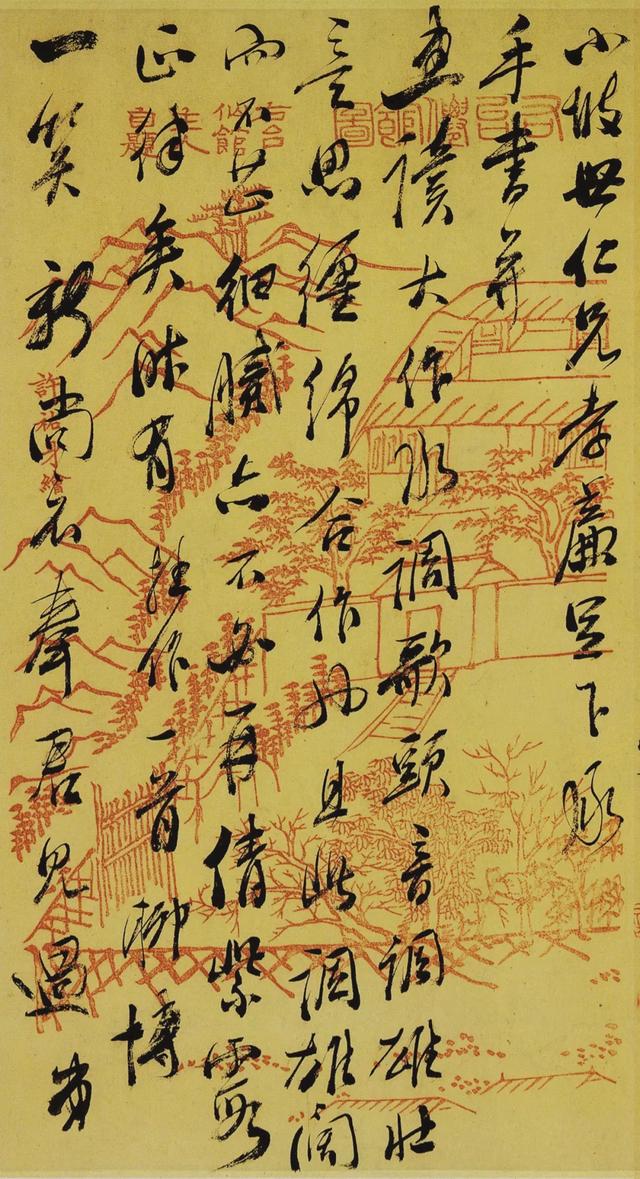

俞樾手札 二十四通03

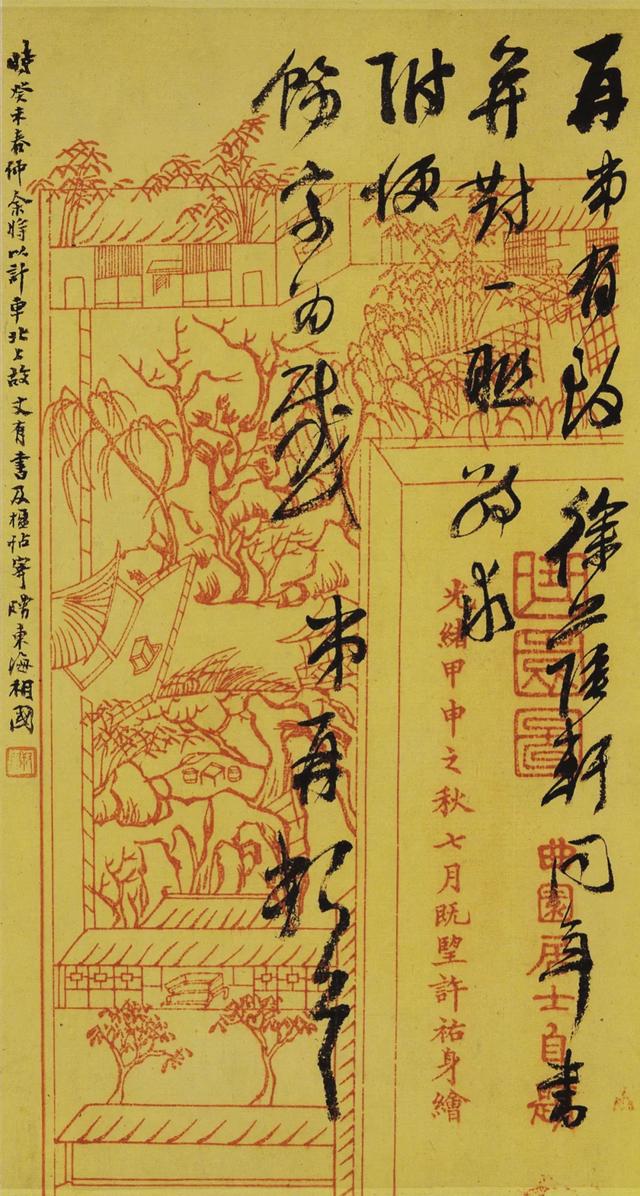

3、轻技重神 不囿时风

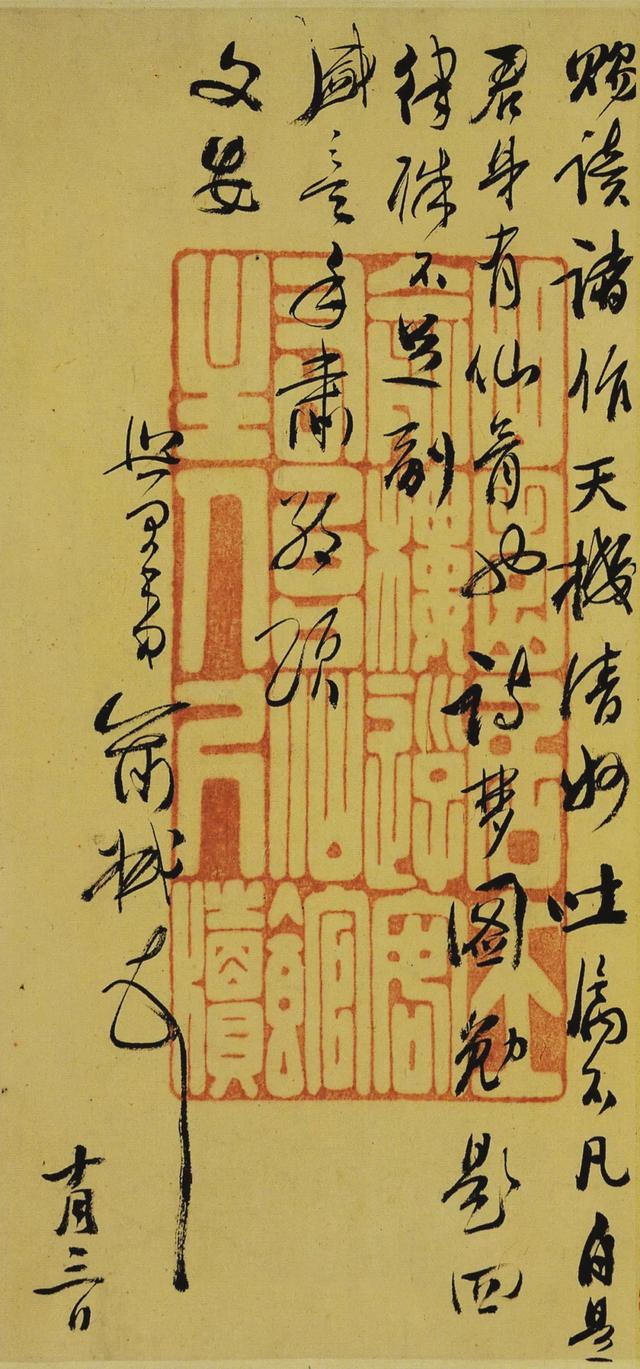

一言蔽之,书法是文人雅玩的艺术,写的是心性,靠的是学养。技法属于表层的范畴,真正好的作品不仅仅拘泥于熟练的技法,还要靠深厚的学养来支撑。也只有透过表层技艺而根植于学问的书法作品,才有传世的可能。俞樾是不讲究书写工具的,他曾接到友人筱泉中丞增笔的来书:“长头羊毫笔,昔姚伯昂先生最善用之,弟苦不能用,管城子叹失所久矣。公精篆隶,必能任意挥洒,为此子一吐共气也”。语意隽永,俞樾复书云:“承惠笔极佳,然佳毫入拙手 ,仍未得所公之位置,此子似小失之矣”。俞樾以为,长锋笔虽然精良,但这不是工书法的决定因素。

俞樾手札 二十四通04

俞樾还对通过改造书写工具,来追求个性,过分看重技法的做法,颇为不满。早在康乾时期,一些书家为追求风格,就在书写工具上大做文章,王澍、钱沾即是其中的典型。他们用秃毫甚至剪掉笔尖的毛笔书写,以追求匀称、浑穆的效果。后人对此种做法提出批评,其中与俞樾同时代的杨守敬在《学书迩言》中说到:“王良常、钱十兰之篆书,以秃毫使匀称,非古法也。惟邓完白以柔毫为之,博大精深,包慎伯推其直接斯、冰,非过誉也”。杨守敬以为:王澍、钱坫这样书写已经违背古法,实不可取,与俞樾的观点相同。但同时杨守敬对邓石如用软毫书写的篆书推崇备至,在这一点上,俞樾则有不同的看法。

俞樾手札 二十四通05

当时,俞樾曾就陈奂的赠联,在随笔中写道:“硕甫先生专治毛传,吟咏非长,然能为篆书,尝书楹联见赠云:‘金尊日月三都赋,玉洞云霞二酉文’。其书甚佳,既非如老辈人作篆书剪笔头为之者,亦非时下人专摹邓完白一派者可比”。俞樾的这种观念即是对剪笔头书家的贬斥,也是对时下学邓书者的批驳。后来给友人的书信中,俞樾明确提出了邓石如不可学的理由,他觉得邓石如的篆书太过时尚:“完白山人书颇为时尚,足下临之数十过,以应求书者,必门限穿矣。其以为不可学者,实正论也。虽然吾侪皆八股时文出身,请以时文喻完白山人书,尤之乎周犊山、陈句山诸君时文也”。当时邓石如书法的遗风几乎一统天下,先俞樾半个世纪左右的包世臣在《论书》中极力推崇,杨翰在《息柯杂著》也说:“完白山人篆法直接周、秦,真书深于六朝人,盖以篆、隶用笔之法行之,姿媚中别饶古泽”。在这种情况下,俞樾不随时弊,特立独行,并旗帜鲜明的提出反对趋时跟风的观点,充分表现了其好古品格。

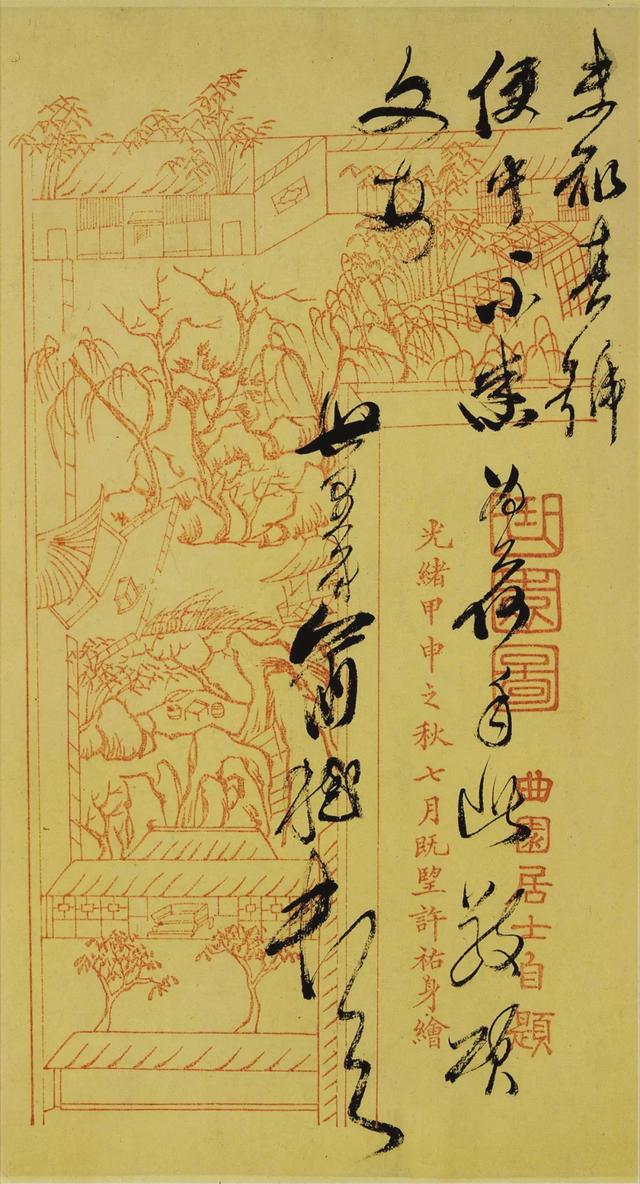

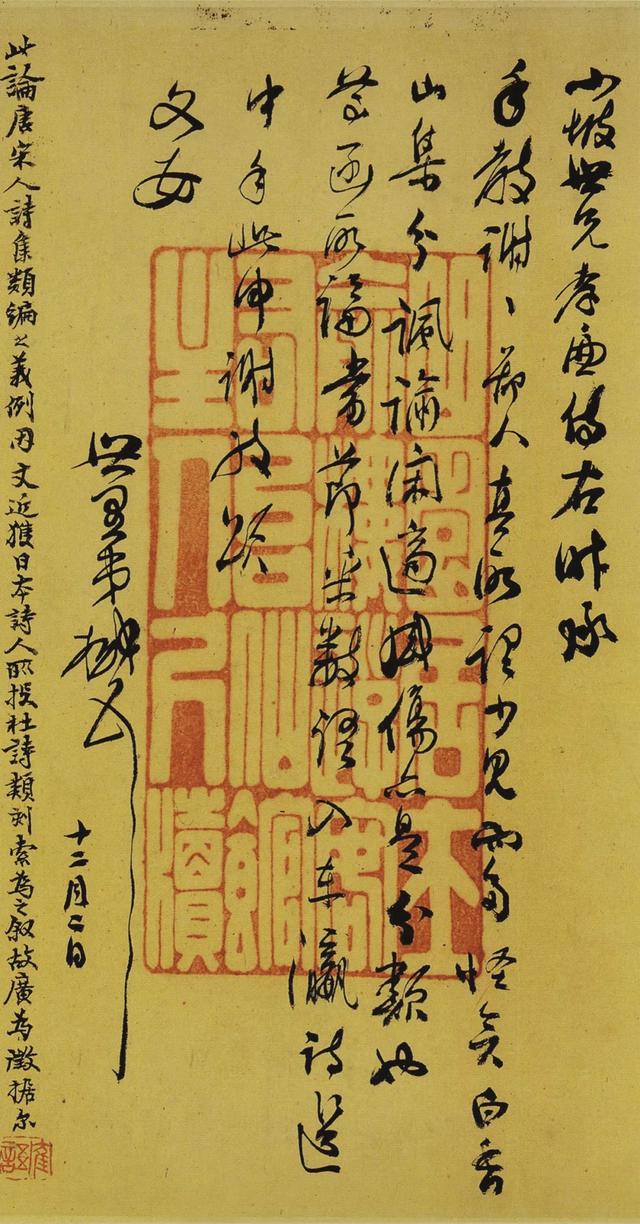

俞樾手札 二十四通06

当时模仿时人的风气,还表现在多个方面,如碑文镌刻即是如此,俞樾以为这种时文面目,俗不可耐,让人深恶痛绝,已失去书法的本来面貌。“上虞有文衡山,所书前后出师表,石刻末署,嘉靖三十年辛亥七月二十四日,文征明书, 时年八十有二,又有葛桷跋云:‘余待白姑苏荷衡山翁知最稔,为余书武侯出师二表,以余世系出琅琊也。命工镌石以传,珍翁之楷法者不得,不因武侯尽瘁之心乎?’亭林先生日知录云:‘万历以后访刻碑盛行,每题之文,必注其人之名于下,而刻古书者亦化于下,而刻书者亦化而同之。变古书以肖时文之面目,使古人见之为绝倒。’今观此刻嘉靖闲巳,然虽衡山翁亦不免从俗也。”即使是文征明的书作,经过刻工的摹刻,具备了时人面目,古朴之风荡然无存,这正是俞樾所不能接受的。

俞樾手札 二十四通07

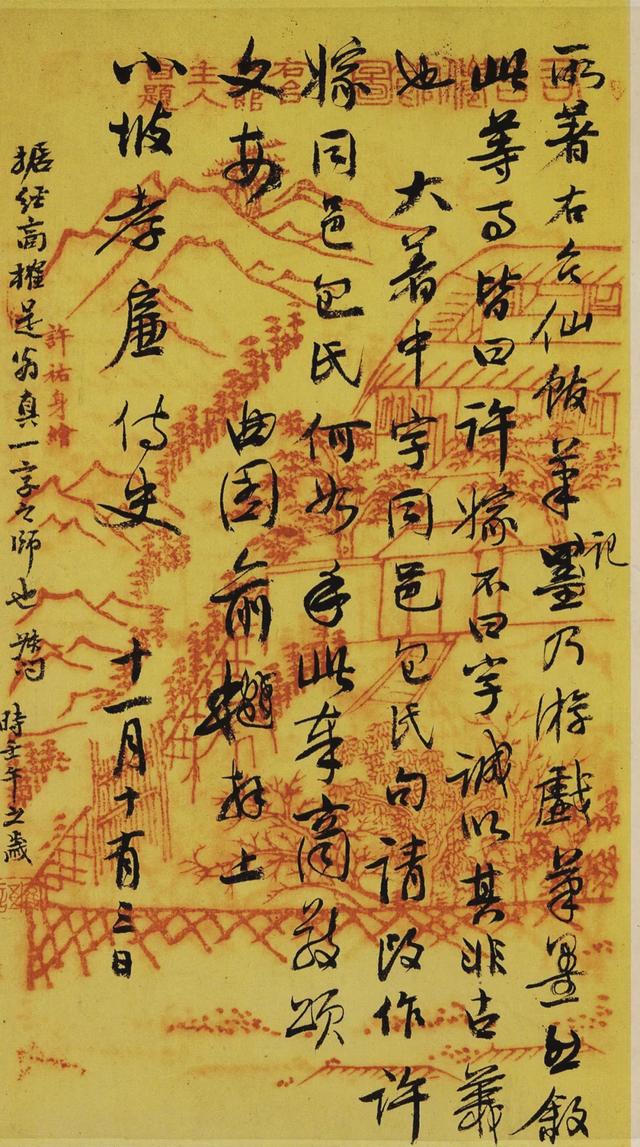

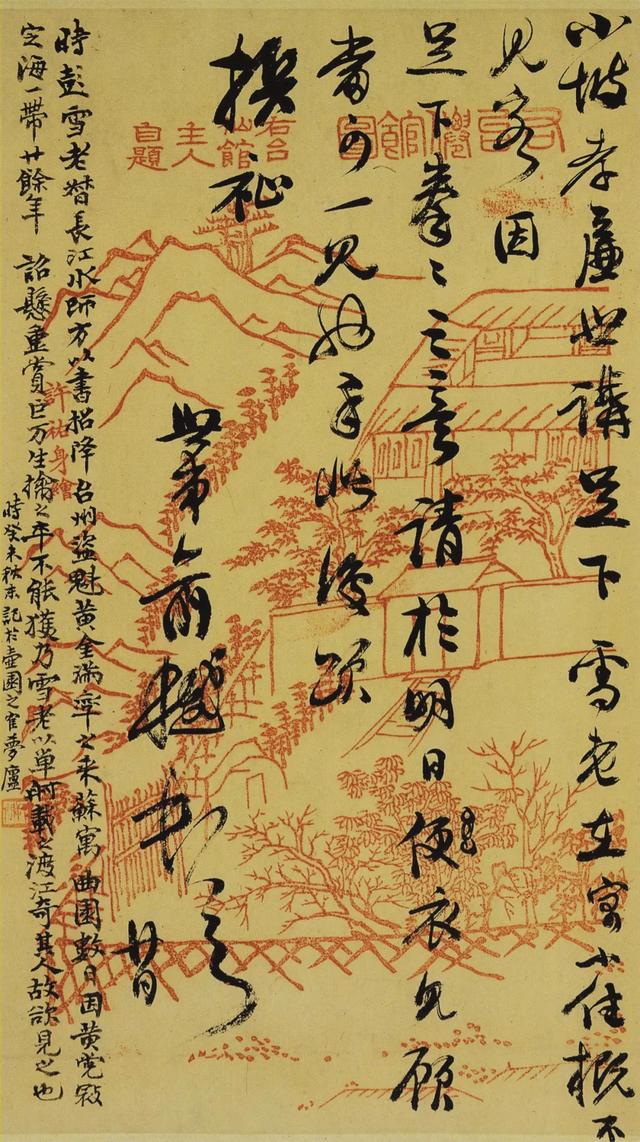

4、学养深厚

自出机杼 俞樾作为一代积学大儒,学养是丰厚的,这使他书法具备了名扬后世的条件。反观历史上的千古佳作,如杨凝式的《韭花帖》,苏东坡的《黄州寒食诗帖》无不是学养的外化和性情的流露。在这一点上与众多前贤的观点是一致的,如苏东坡的“积学乃成”;黄庭坚的“学书要须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若其灵府无程,政使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳”,[30]都是将学养视为书法重要性格特征的一些范例。

俞樾手札 二十四通08

因此俞樾对李白、杜甫和竹林高士嵇康的书法给于很高的评价,以为这些文人的书法,都是学养的外化,虽不计笔墨,但书品甚高。明代杨慎对李白的书评:“李白在开元间,不以能书名,今其行草不减古人”。俞樾根据所见到的李白在蓟州独乐寺观音阁题额,认定此评价是中肯的。对于杜甫的书法态度,俞樾与宋代米芾的观点大相径庭,米芾在《海岳名言》中“信老杜不能书也”,俞樾用引用《书史会要》进行批驳:“杜甫楷隶行草无不工,而胡俨注杜诗并言:‘尝于内阁见子美亲书《赠卫八处士诗》,字甚怪伟’,然则老杜并非不能书,米颠所说未为定论矣”。并肯定杜甫书以瘦硬为贵的论书,是矫时之论。由此可以看出,俞樾对历代文人是情有独钟的,更对他们的书法作品洋溢出的儒者气息和文化内涵钦佩有佳,这也反映了其书法艺术的审美倾向,为最终形成其儒雅含蓄的书法风貌起到了导向作用。俞樾对嵇康书法也充满充满向往之情,宋黄伯思《东观余论》记录较为详尽:“张彦远言:‘昔嵇叔夜自书绝交书数纸,人以右军数帖来易,昔不予之,则叔夜书唐世尚有’。按此知叔夜书亦绝妙也。张怀瓘《书断》称:‘嵇康善书,得之自然,不在乎笔墨’,足见其书品甚高矣”。

俞樾手札 二十四通09

对照俞樾的作品,可以深切感地受到由于学养的深化而流露的文人气息,篆书取法二李,体态略长,可谓循规蹈矩,不激不励,强调篆法结构的准确有据。与同时期师法邓石如的吴熙载、莫友芝、杨沂孙、徐三庚等名家的篆书大异其趣,吴的舒展飘逸、莫的生拙坚实、杨的宽博错落、徐的“钉头鼠尾”,都与俞樾工稳典雅的篆书相去甚远。其隶书“用笔沉实稳健,不着意修饰,方笔平扫,灵动平和,十分耐人寻味。在章法上井然工稳,气力内凝。是其渊深的学识渗化而成,在晚清隶书书家中,最具儒者风度”。

俞樾手札 二十四通10

5、不以楷法工拙为升降

俞樾如同大多文化士子一样,深受传统文化的影响,精神内涵已深深被儒家思想所桎梏,为人处事也是儒家士大夫的作风。首先他视书法为“钓弋余能”,这与明季书家黄道周的书法观颇有相似之处。黄道周(1585-1646)一生重政治,以社稷为大业,仅视作书是学问中七八乘事,是典型的儒家思想。俞樾不但把书法看作“壮夫不为”的小道,而且也没有把诗赋文章看作“经国之大业”,他在《春在堂随笔》中以为:“上意所求,不止在诗赋楷法。必将留心时务,讨论章典,以成有用之材,而印其所言,观其所学,亦足知其之贤否。不必专以诗赋、楷法工拙为升降矣”。他告诫朝廷,人才的启用,不能以诗赋、楷法的工拙为尺度,而是应印其言,观其行,做到经世之用,这符合当时的学术风气。俞樾曾就友人仿郑板桥字画润笔一事大发感慨:“余谓东坡先生字,在当日只换羊肉而已。吾辈率尔落笔,便欲白银,大罪过也。然年来以笔墨为人役,亦甚苦之”,士大夫的磊落坦荡的情怀、洁身自好的品格不言自明。

俞樾手札 二十四通11

俞樾的儒家风范还表现在对朝廷的忠贞上,俞樾于咸丰七年(1857)被罢官,十三年后,在福建见到为官河南时的旧时同僚,同僚谈到文宗皇帝召见时的情景,语及俞樾。“咸丰九年自豫入觐,蒙文宗显皇帝召见,语次及樾,有‘俞樾写作俱佳,人颇聪明’之谕。是时,臣樾去官已一年有余矣,何意虮虱,微臣尚在春注之中。昔苏轼闻神宗有奇才之叹,痛苦失声,樾之才固不足以比苏轼,而以天涯残客,重聆先帝玉音,亦不禁涕泪之横集也”。如此万千感慨,足以说明俞樾效忠国家的耿耿情怀,更是其思想受封建钳制而感念皇上的靡靡之音。

俞樾手札 二十四通12

三、小结

晚清时期,正是篆隶书体创作逐步走向繁荣,并最终成熟的时期,相当多的书家对篆隶书体的探索的目的性更加纯粹,更倾心于点画用笔、结字姿态、章法形式和墨色气韵等诸方面技法因素,并对其书法艺术内在精神进行了充分挖掘,因此显现出千姿百态的面貌。由此可见,俞樾“工篆隶”的书法风貌,是时代大风气使然。然而俞樾由于受经学和考据学的影响,反对时尚书风,且针砭时弊,主张正本探源,以古人为法,崇古尚朴。书法面貌与时代书风有一定距离,形成了其独特的书法风格:淡化技法动作,线条简练,体势古朴,洋溢着文人气息。这在今天书法研究中的取法问题上,会给我们一些启迪。

俞樾手札 二十四通13

俞樾手札 二十四通14

俞樾手札 二十四通15

(责任编辑:zgshw) |