学我,不能全像我。化我者生,破我者进,似我者死。

——吴昌硕

青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下轮转来。

——齐白石

元明清以来及于民国,风流占断百名家。

——于右任

吴昌硕(1844.8.1—1927.11.29),

初名俊,又名俊卿,

字昌硕,又署仓石、苍石,

多别号,有仓硕、老苍、老缶、苦铁等。

浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人。

晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家。

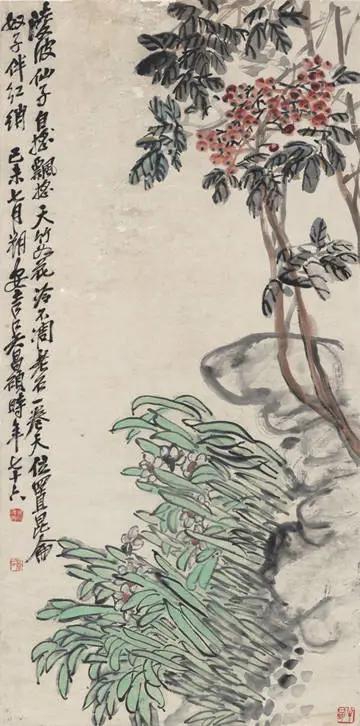

花卉六条屏

他是“后海派”代表,

为杭州西泠印社首任社长,

与任伯年、蒲华、虚谷

合称为“清末海派四大家”。

其集“诗、书、画、印”为一身,

融金石书画为一炉,

被誉为“石鼓篆书第一人”、

“文人画最后的高峰”。

篆书十一言对联,浙江省博物馆藏

少年时天赋初露

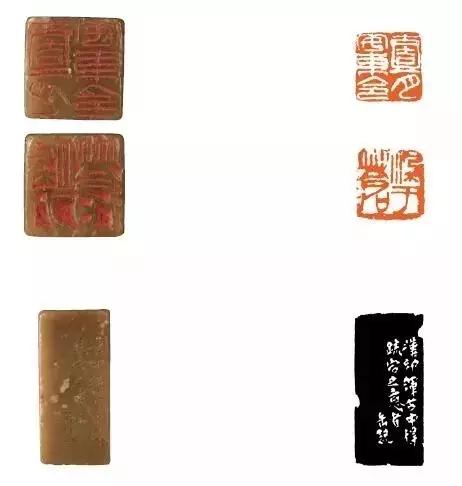

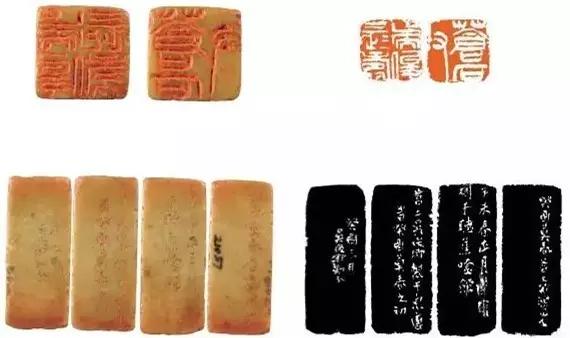

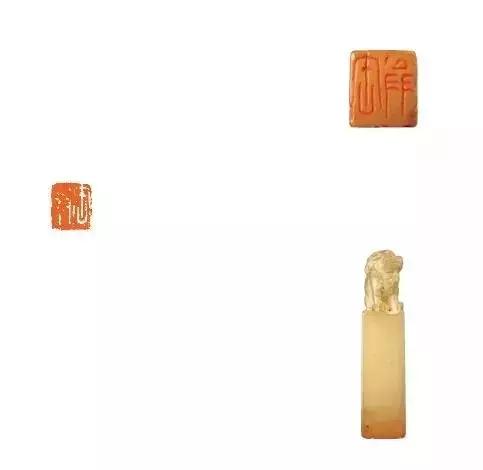

壹月安东令(白文),

染于苍(朱文)两面印 青田石

1844年,吴昌硕生于浙江省孝丰县鄣吴村

一个读书人家。

幼时随父读书,

后就学于邻村私塾。

10余岁时喜刻印章,

其父加以指点,初入门道。

苦铁近况,白文印 浙江省博物馆藏

不幸的是,

在他16岁时,因太平军与清军战于浙西,

全家避乱于荒山野谷中,

弟妹先后死于饥馑。

后又与家人失散,

替人做短工、打杂度日,

先后在湖北、安徽等地流亡数年。

西泠印社出任首任社长

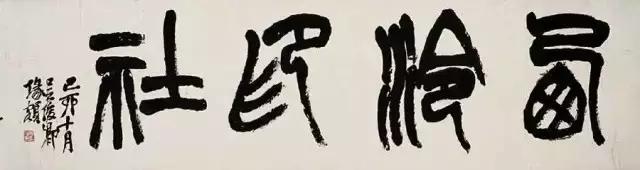

篆书“西泠印社”,西泠印社藏

1914年,西泠印社十周年纪念大会上,

吴昌硕被公推出任首任社长。

当时他已是名满天下的大家,

集“诗、书、画、印”于一身,

无人不服。

他为印社撰联云:“印讵无源?

读书坐风雨晦明,数布衣曾开浙派。

社何敢长?

识字仅鼎彝瓴甓,一耕夫来自田间。”

这正是他一贯的冲淡谦虚襟怀的具体表现。

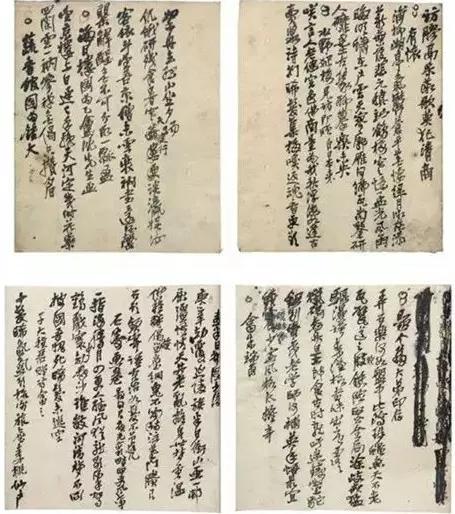

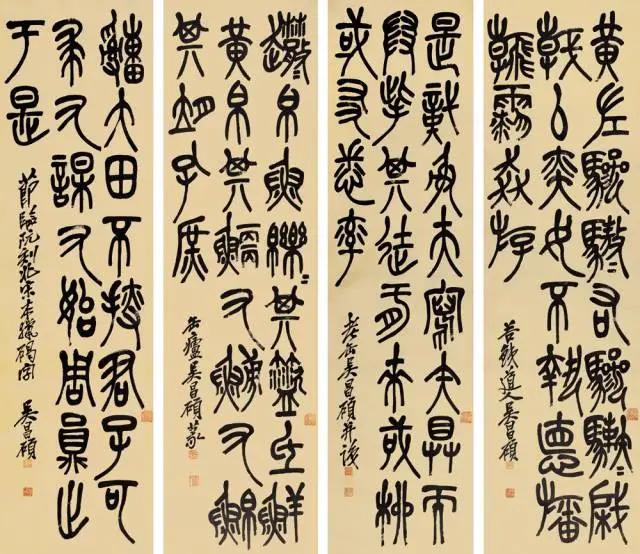

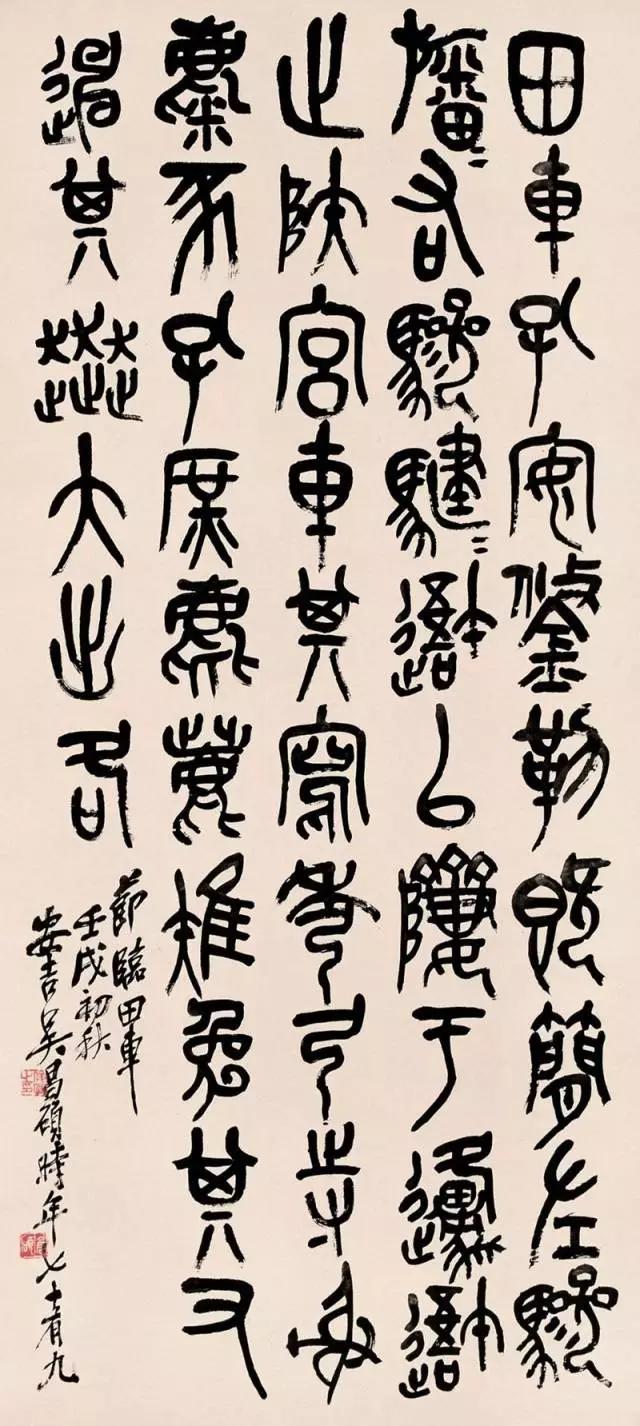

石鼓文四条屏

众多名家均受其影响

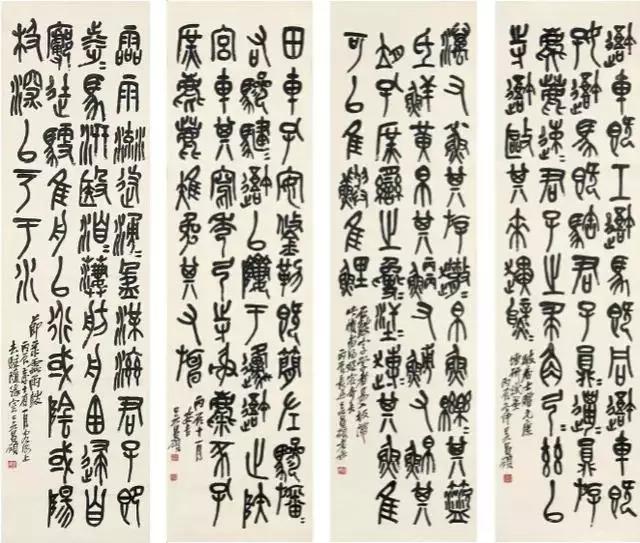

墨荷图轴

作为海派绘画的创立者,

他的艺术对于中国近现代绘画的发展

产生了巨大而深远的影响。

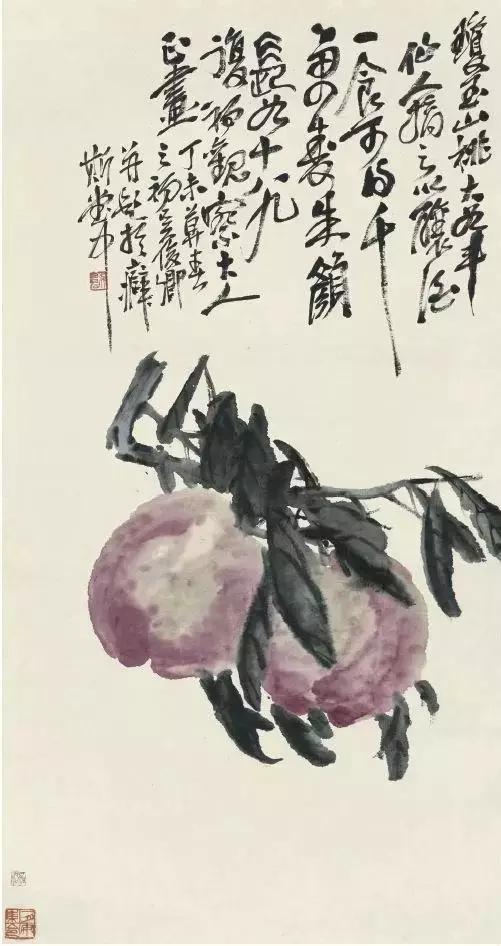

双桃图轴

20世纪以来,许多杰出的画家如:

齐白石、王震、赵子云、陈师、

陈半丁、陈师曾、朱屺瞻、刘海粟、

钱瘦铁、潘天寿、吴茀之、

王个簃、诸乐三等

都受到吴昌硕艺术的影响与启示。

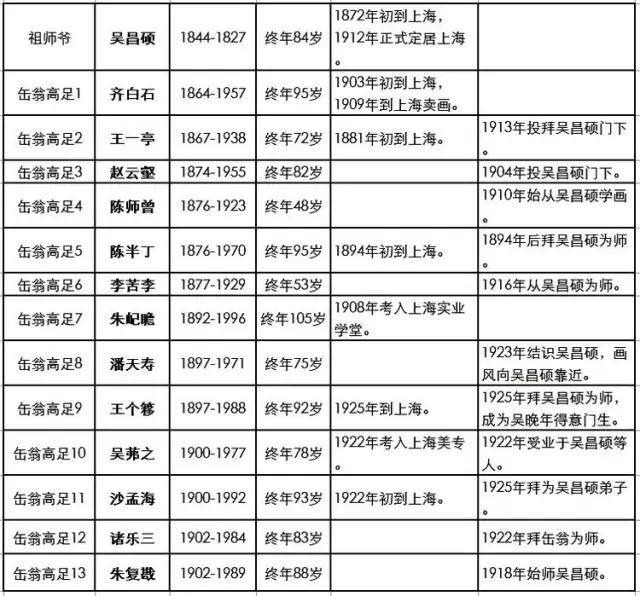

▲吴昌硕及其著名弟子名单

山茶花图轴

他们是研究吴昌硕艺术具有代表性的实践者,

在对吴昌硕艺术的学习、传承与研究中,

也对近中国现代花鸟画的发展历程

具有了相当重要的价值与作用。

其中,王个簃是吴昌硕门生中的佼佼者。

他穷极毕生精力,

全面继承吴昌硕艺术,

在诗、书、画、印领域造诣卓著。

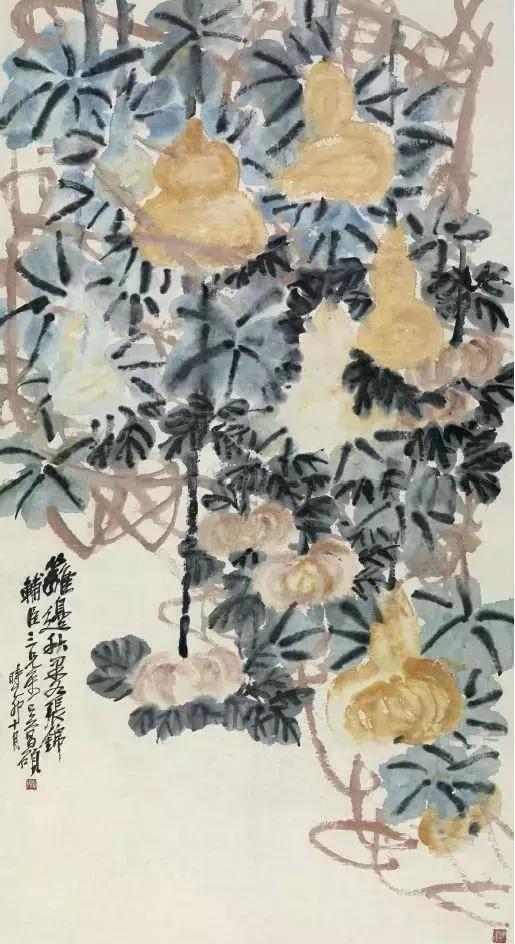

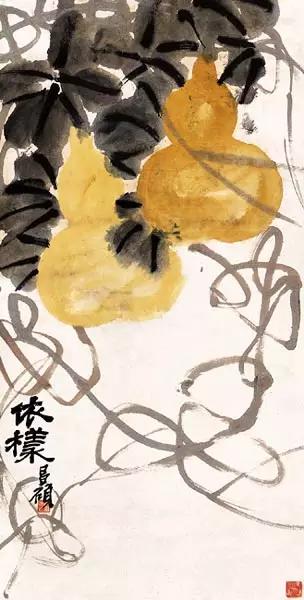

吴昌硕 《葫芦》

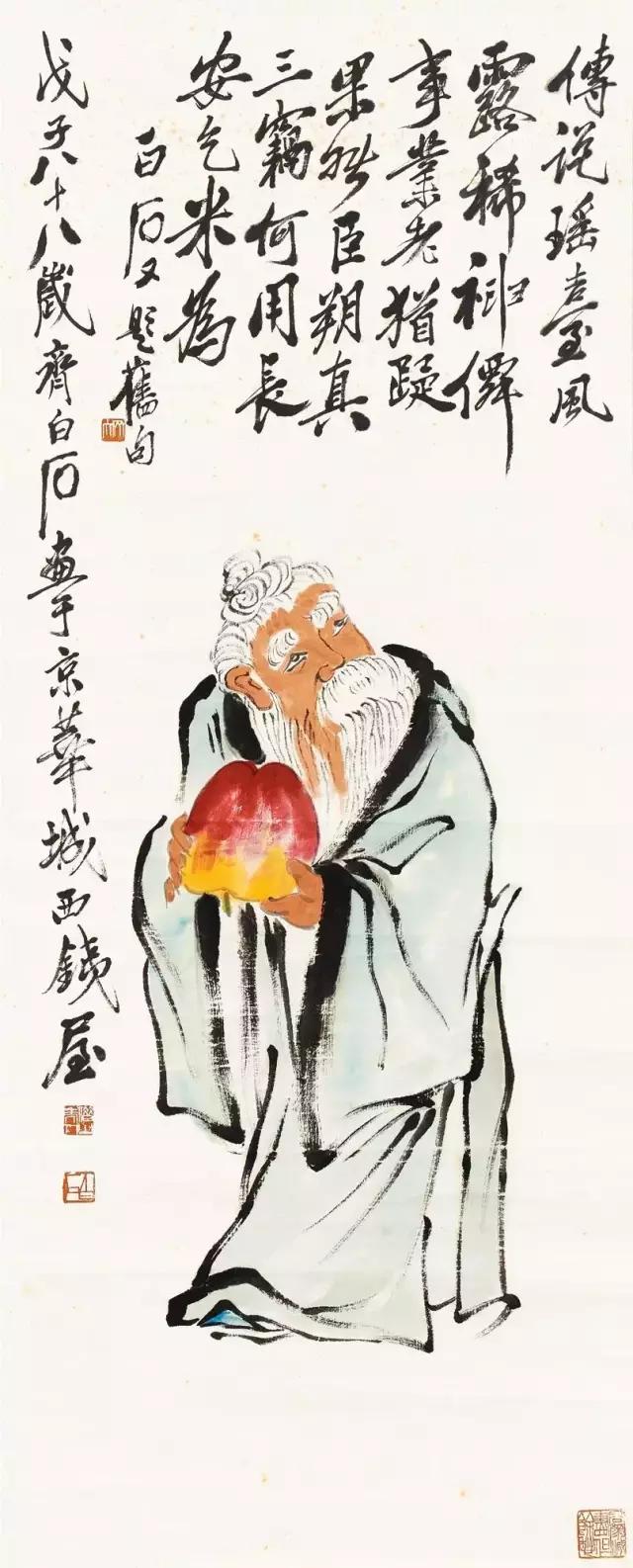

齐白石比吴昌硕小二十岁,

二人既是同时人,又是两辈人。

根据齐白石的好友胡佩衡的说法,

齐白石一生之中根本就没见过吴昌硕。

并未得到吴昌硕的亲自指点,

可以说齐白石师承吴昌硕,

但也仅仅只是“遥师”。

吴昌硕曾为齐白石写“润格”和

《白石画集》(篆)扉页。

▲齐白石 东方朔献寿

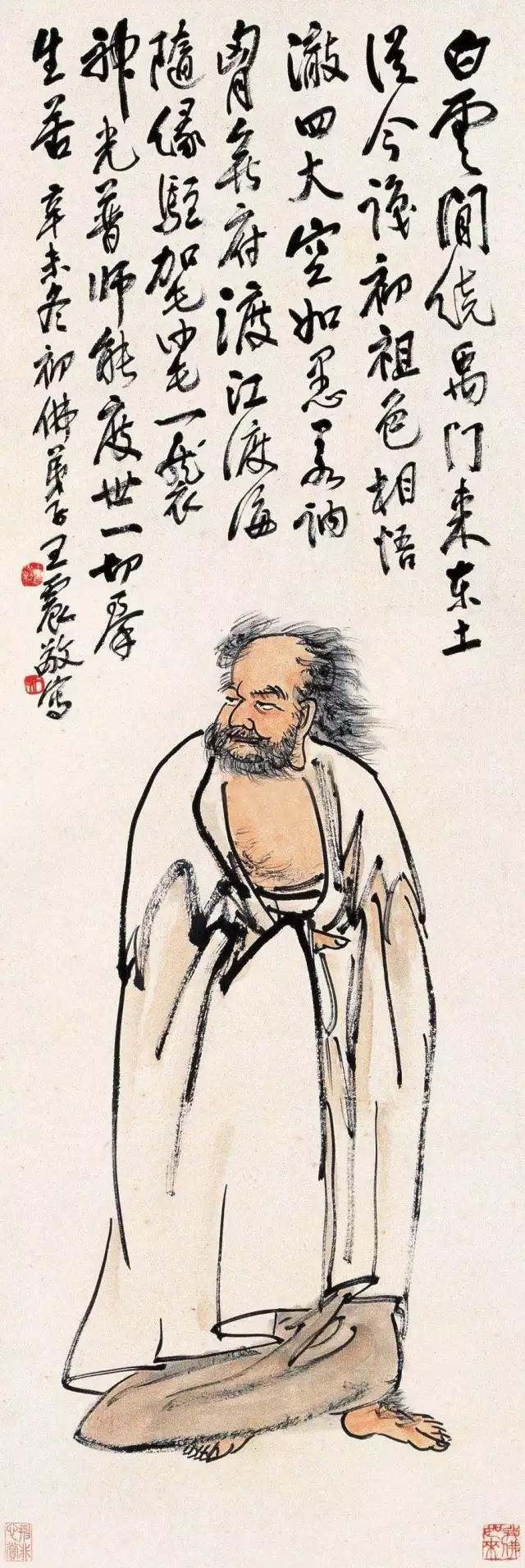

王一亭,上海商界名人。

与吴昌硕相识于1911年,

两人相差23岁,为忘年交。

吴昌硕对王一亭的帮助主要体现在

篆刻、绘画、诗词等方面的指导和探讨,

他将自己“用作书之笔作画”的经验

毫无保留地传授给了王一亭。

▲王一亭 我佛初祖

在吴昌硕的众多弟子中,

赵云壑的身份有些“特殊”:

他30岁左右,拜寓居苏州的吴昌硕为师,

1910年间,他到沪上鬻艺,

为吴昌硕赴海上发展打开了前路,

此后,一直跟随吴昌硕左右。

在吴昌硕亲传诸弟子中,

赵云壑最为接近吴昌硕本人艺术风貌,

常为吴昌硕代笔。

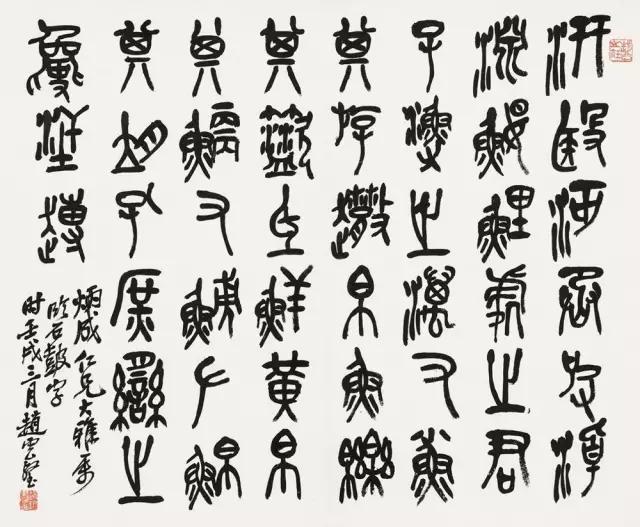

▲赵云壑 石鼓文

陈师曾,江西义宁人,陈寅恪之兄。

曾留学日本,攻读博物学。

1910年35岁的陈师曾归国,

拜吴昌硕为师,绘画、书法与篆刻,

皆得缶翁真传。

潘天寿说:“(陈师曾)天赋高,人品好,

学识渊博,国学基础深厚,

金石书画无所不能,可惜死得太早,

否则他的艺术成就定在吴昌硕之上。”

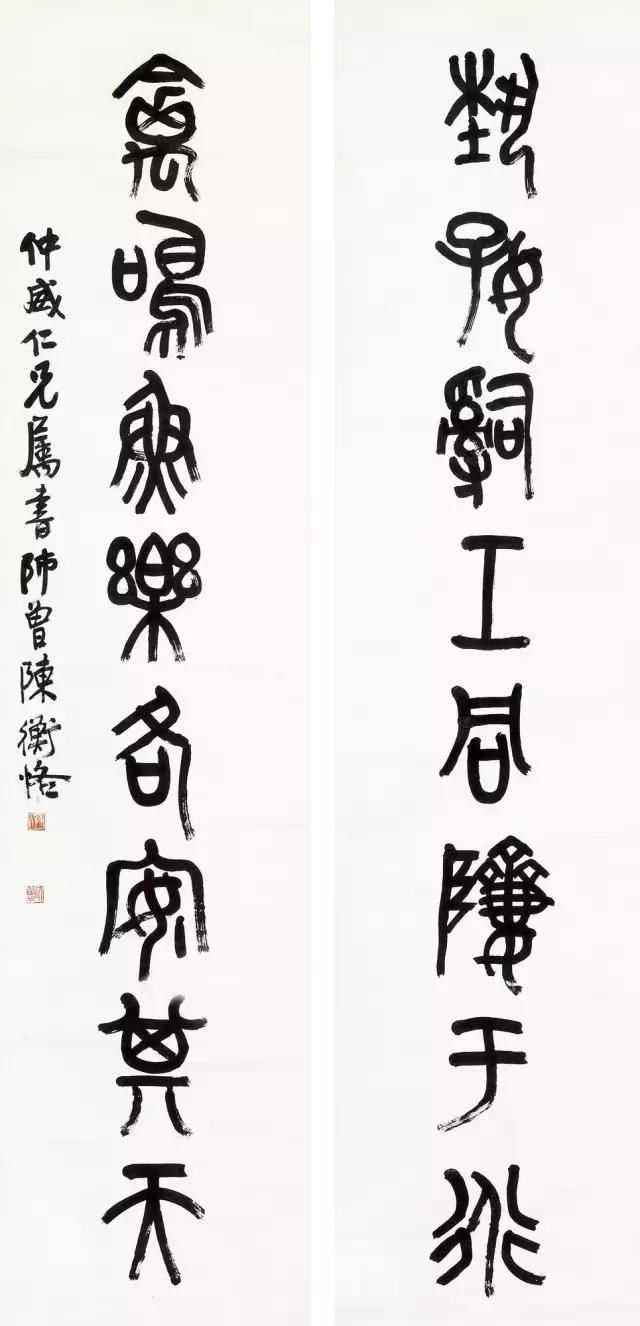

▲陈师曾 篆书八言联

陈半丁出生于浙江绍兴柯桥,

少年时父母双亡,生活坎坷。

1894年19岁的陈半丁

随表叔吴石潜(西泠印社创始人之一)

到上海小长庐馆拓印为业,

在此与吴昌硕相识并拜师。

陈半丁十分好学,深得吴昌硕厚爱。

非但自己亲自传授,

还将其介绍于好友任伯年、蒲作英。

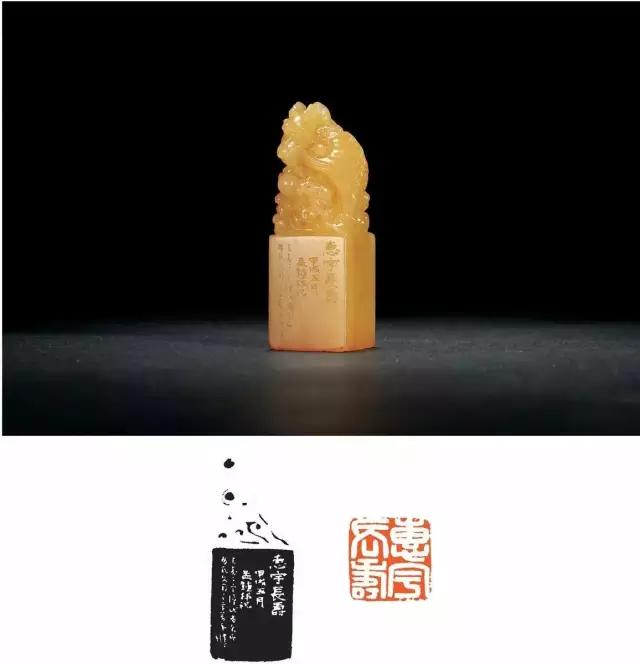

▲陈半丁刻鳌龙钮寿山高山石严敦和自用印 1934年作

李苦李,祖籍浙江绍兴。

1916年,近不惑之年的李苦李拜师吴昌硕,

师生都极为认真,

李的习作,缶翁都加以修改、评语,

绝非依傍门户假托师名。

▲李苦李 篆书七言联

朱屺瞻,是我国著名的寿星画家,

画坛的一代宗师。

1918年始师从吴昌硕。

常与同门的潘天寿、吴茀之研讨艺事。

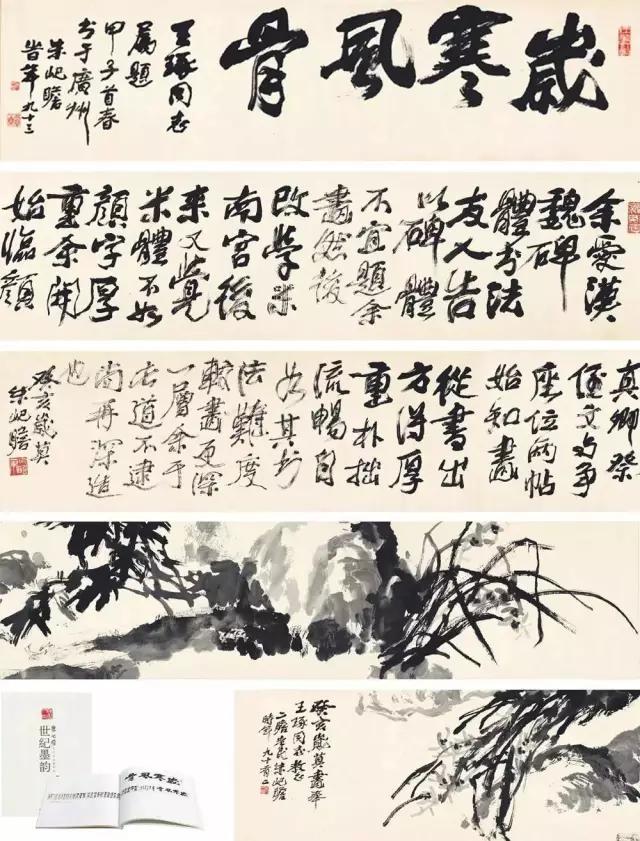

▲朱屺瞻 岁寒风骨图

1923年, 27岁的潘天寿,

任教于上海美专,后经好友诸闻韵介绍,

认识了近80岁高龄的吴昌硕,

深得其器重。

潘天寿常去拜望吴昌硕,

耳濡目染,画艺大进。

吴昌硕曾对其入室弟子说:

“阿寿学我最像,跳开去又离开我最远。

大器也。”

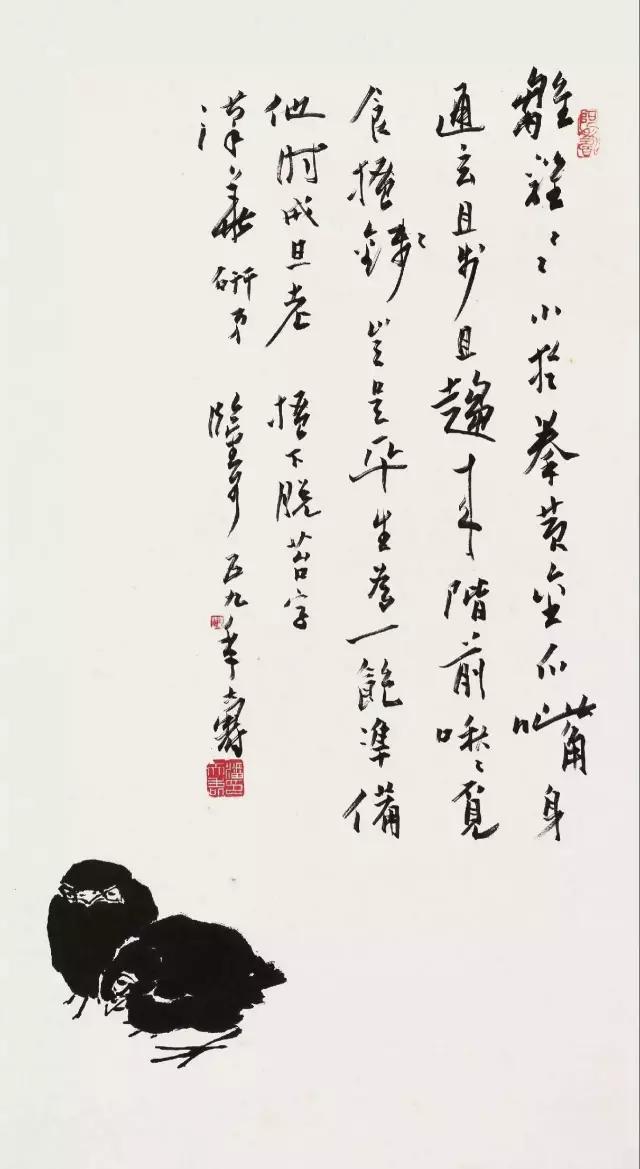

▲潘天寿 雏鸡啾食图

王个簃,16岁到南通求学,

笃好诗文、金石、书画。

1925年29岁的王个簃离开南通来到上海,

拜81岁高龄的吴昌硕为师,

并在吴家担任了家庭教师,

为吴昌硕孙儿授业。

师生之间朝夕相处,得益遂多。

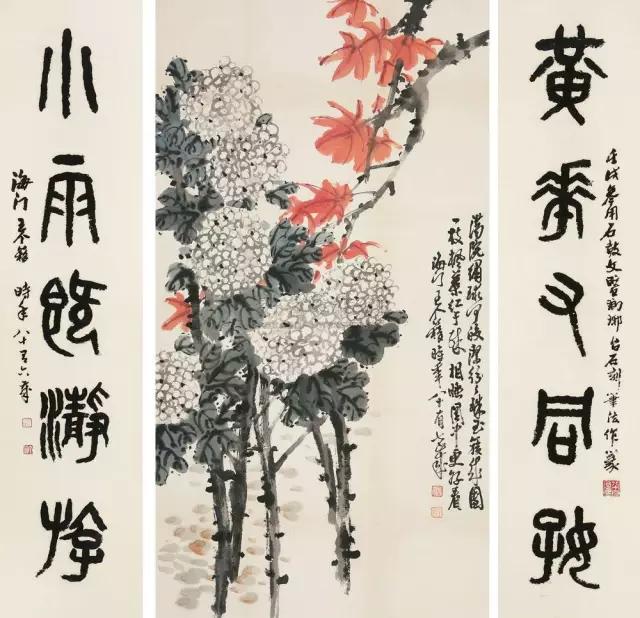

▲王个簃 枫叶绣球图

吴茀之幼承家学,

1922年考入上海美术专科学校学画,

并受业于吴昌硕。

工书法,善诗词,擅长写意花鸟画,

其画深受吴昌硕一派画风影响。

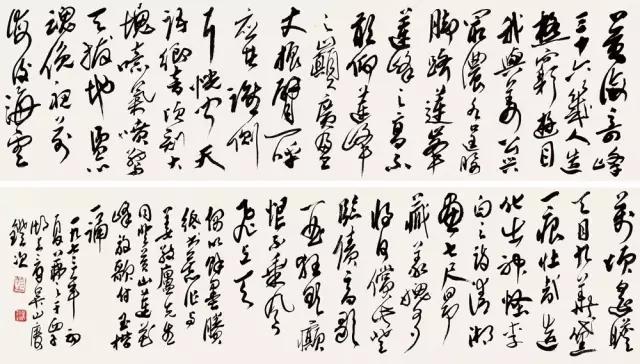

▲吴茀之 书法

沙孟海与吴昌硕的交往有点戏剧性。

1924年岁末,

吴昌硕先生在海上词人况蕙风家闲坐时,

发现了沙孟海雕刻的印章,

当即挥笔书道:“虚和整秀,饶有书卷清气”。

得到吴昌硕如此评价,

24岁沙孟海激动不已,

不久就拿着自己新刻的印章登门拜师。

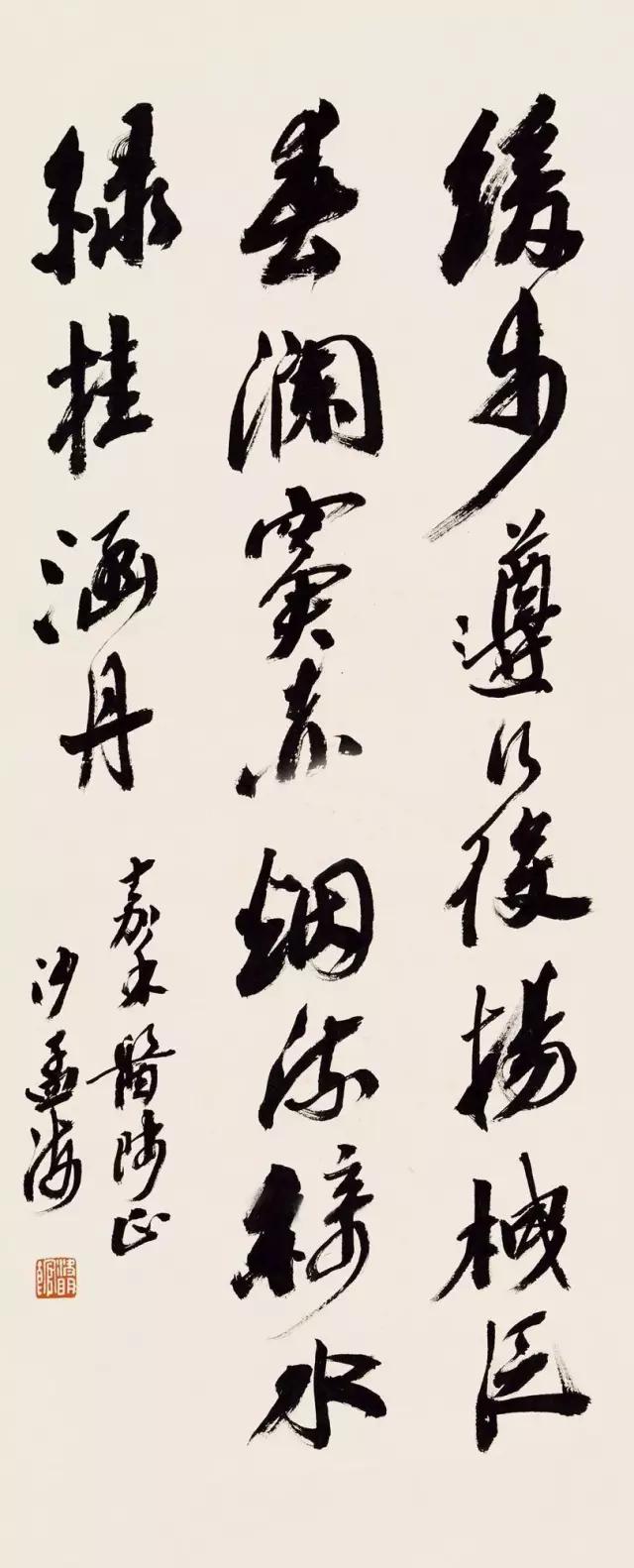

▲沙孟海 书法

诸乐三,于1920年到上海拜吴昌硕为师前,

诗书画印已具有相当水平。

诸乐三有幸能常常侍从老人左右,

得到了吴昌硕的亲授,

并能直接细观其原作,

反复深究老人印学之精髓,

目睹老人治印之真谛,终得缶翁衣钵。

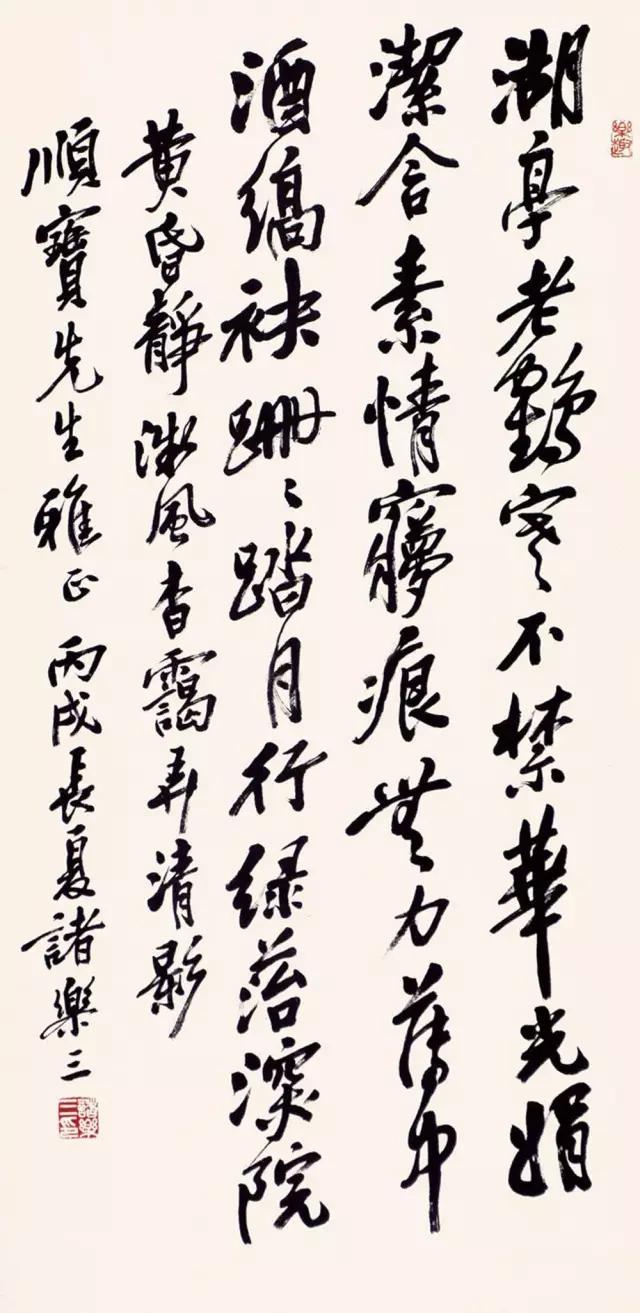

▲诸乐三 书法

朱复戡,五岁时即在青甑上练习毛笔字,

七岁可写一尺见方的石鼓文,

引起了吴昌硕的注意。

吴亲切地称朱复戡为“小畏友”,

朱则称吴“吴昌老”。

吴昌硕每每出席各种高雅重要的活动,

都要带上朱复戡,以朋友之名形影相随。

这样的搭档被称为“一老一少”,

成为大上海文化界的一大奇观。

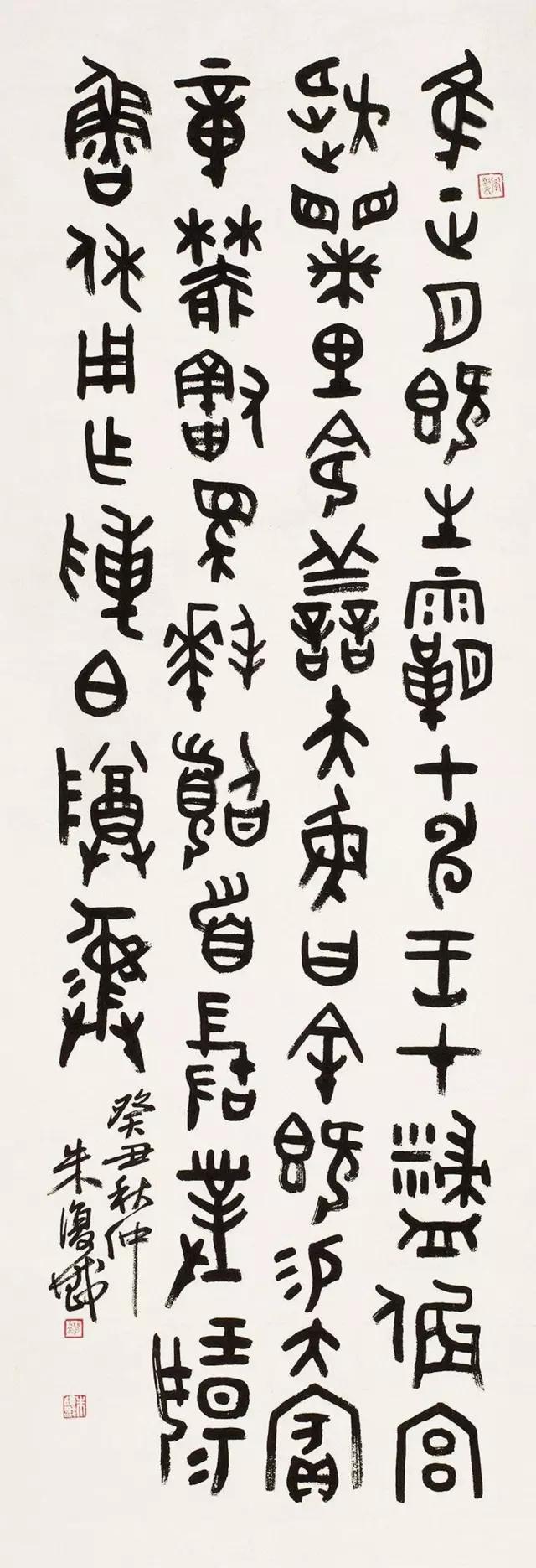

▲朱复戡 大篆

诗、书、画、印造诣颇高

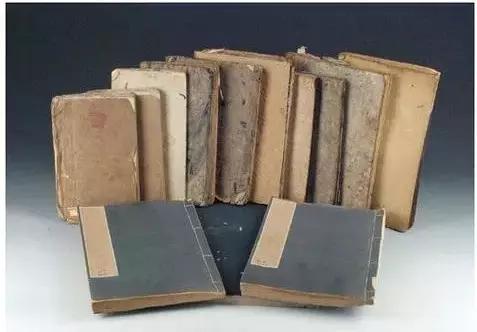

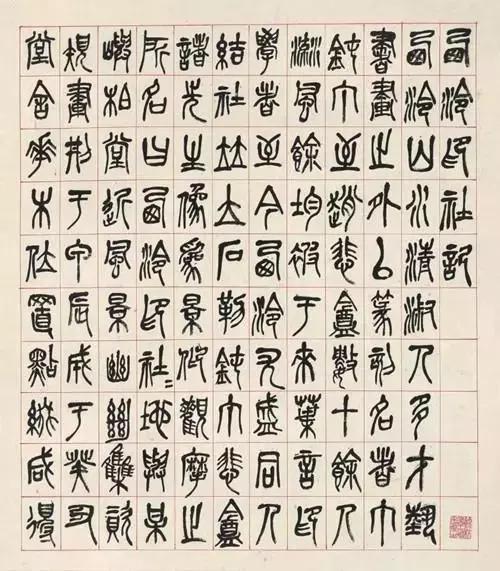

明拓泰山刻石二十九字本册页(吴昌硕旧藏)

吴昌硕与传统文人画家不同,

兼“诗、书、画、印”四绝于一身,

能博采众长,兼收并蓄,

将四绝融会贯通,

特别是他以金石入印,入书,入画,

以最传统的艺术因素和审美理想

塑造了崭新的艺术风格和风气。

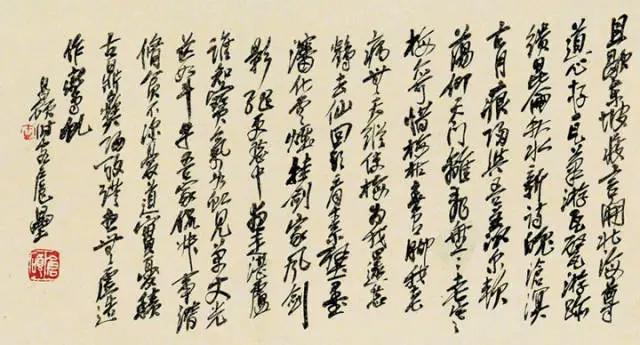

诗文,奇崛古朴又意味深长

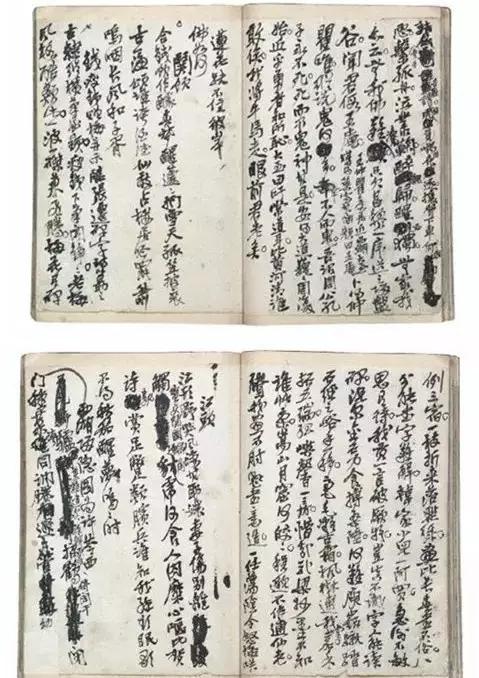

诗文手稿 浙江省博物馆藏

吴昌硕善作诗文,

数十年未曾间断过。

他的诗文,用典较多,不甚通俗。

但有些绝句纯用白描手法,

活泼自然,接近口语。

有些绝句则含讽刺意味,抒发生活实感。

所作题画诗寄托深远,

颇有浪漫主义气息;

评论前人书画,尤多独到见地。

早年所作五古,有一部分含有讽刺意味,

揭露了当时黑暗社会某些不平现象。

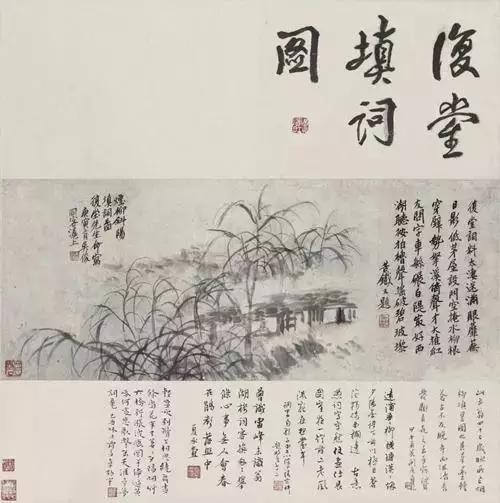

谭复堂填词图轴(赠谭巘),浙江省博物馆藏

浙江省博物馆藏《谭复堂填词图轴》作品,

其右上方有吴昌硕题诗:

“复堂词料太凄迷,满眼靡芜日影低。

茅屋设门空掩水,柳根穿壁势拿溪。

倚声才大推红友,问字车繁碾白堤。

最好西湖听按拍,橹声摇破碧玻璃。”

谭复堂,即谭巘(1832—1901),

号复堂,仁和(今浙江杭州)人,

以词名显一时,有“风骚盟主”之推誉。

诗文手稿 浙江省博物馆藏

他的散文作品写得不多,

大都是序跋、考证和题画小品之类,

写的都很质朴平易。

题画小品中尤多精心之作,

表达生活实感,鞭挞丑恶现象,意味深长。

著有《元盖寓庐诗集》《缶庐诗》三卷等。

诗文手稿 浙江省博物馆藏

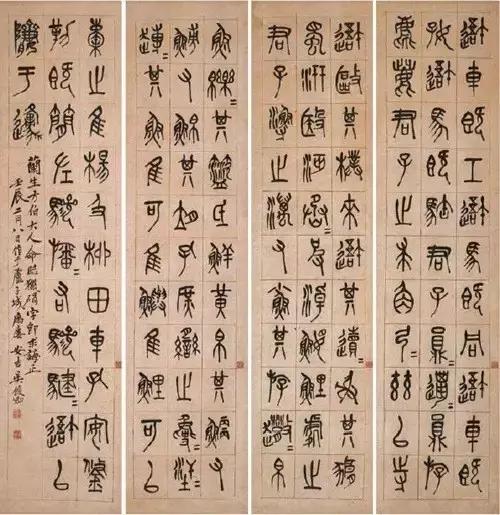

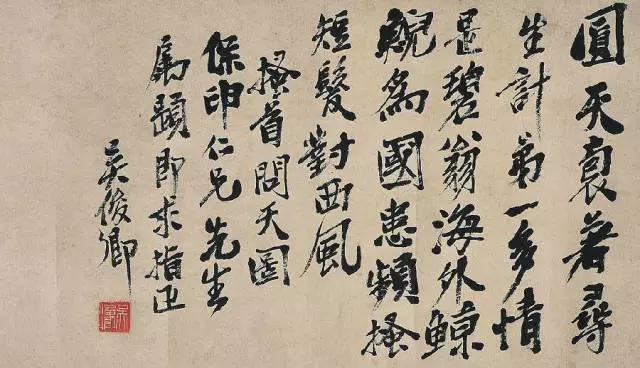

书法,被誉为“石鼓篆书第一人”

篆书“雪庐”

吴昌硕的楷书,始学颜鲁公,

隶习汉代石刻,篆学石鼓文。

行书学黄庭坚、王铎。

他的书法作品以篆书、行草为主,

晚年所书隶书,结体变长,

取纵势,用笔雄浑、饱满,

具有篆书痕迹,将篆、隶溶为一体,

形成独特面貌。

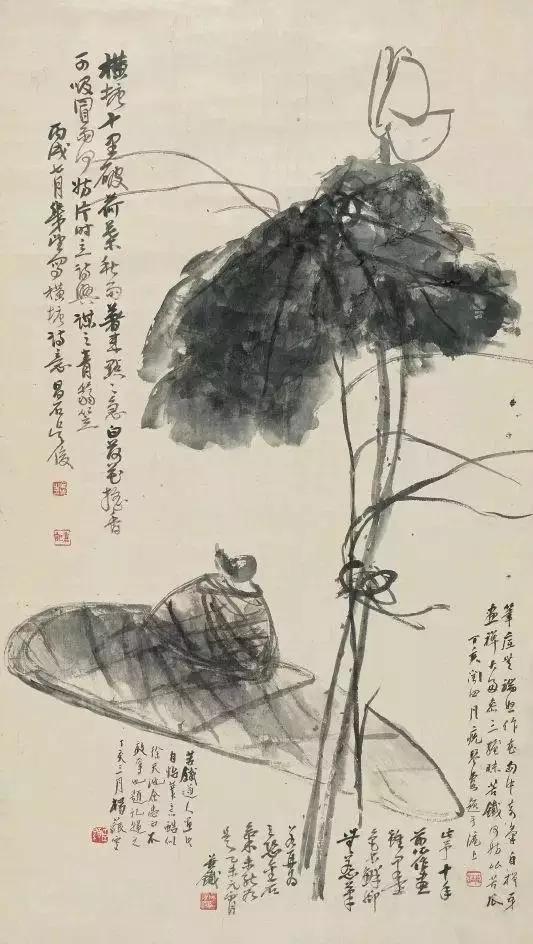

临石鼓文

其隶书遍临《汉祀三公山碑》《张迁碑》

《嵩山石刻》《石门颂》等汉碑。

中年以后,则博览众多金石原件及拓本,

选择石鼓文为主要临摹对象。

数十年间,反复钻研,

故所作石鼓文凝练遒劲,风格独特。

60岁后所书尤精,圆熟精悍。

喜将石鼓文字集语书写对联。

晚年以篆隶笔法作草书,

笔势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

《西泠印社记》,浙江省博物馆藏

《西泠印社记》是吴昌硕71岁时

为纪念西泠印社成立而书写的碑文,

辞章与书法俱佳,

是彰显吴昌硕人书俱老时期

小篆艺术风范的杰作。

吴昌硕书法

吴昌硕书法

吴昌硕书法

吴昌硕书法

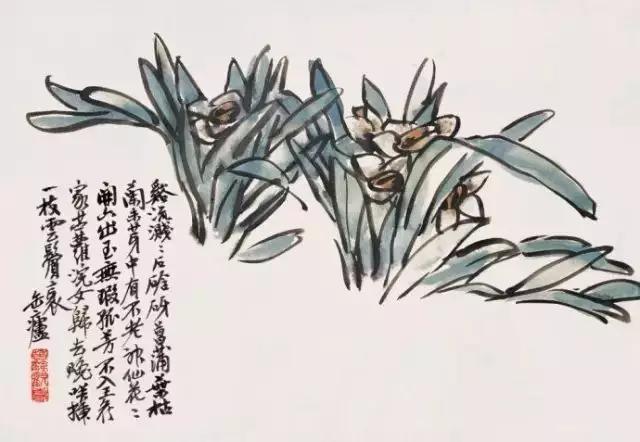

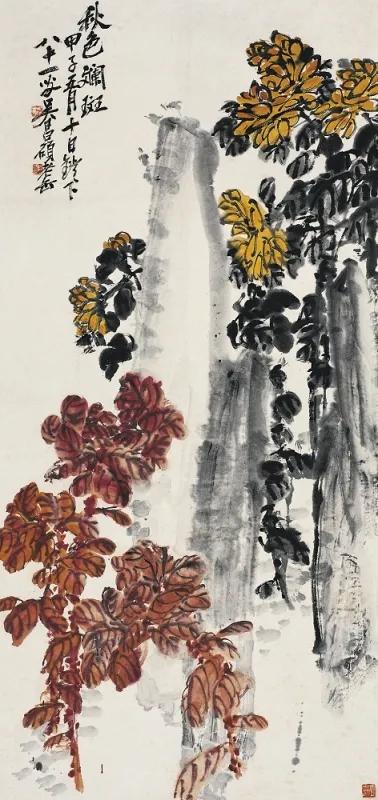

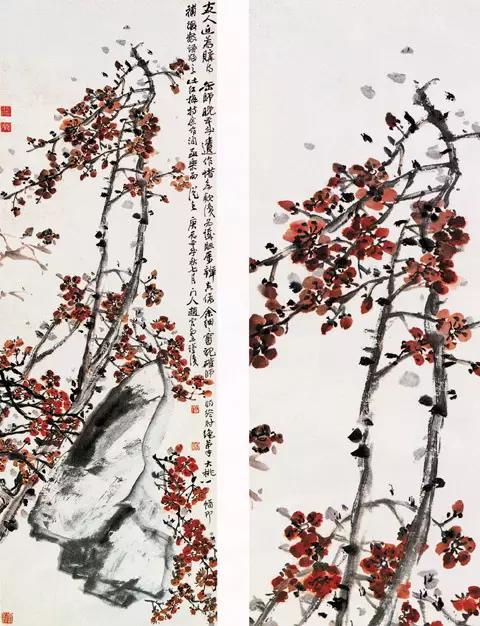

绘画,富有金石味

吴昌硕 自画像图轴(80岁)

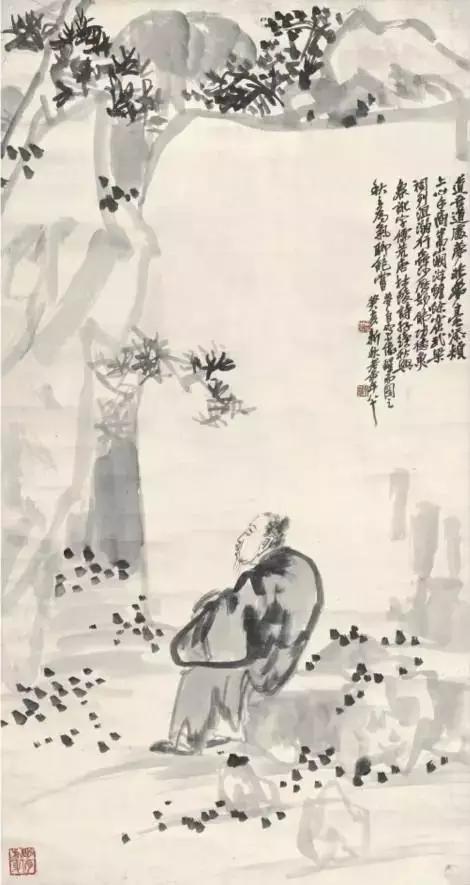

吴昌硕最擅长写意花卉,

受徐渭和八大山人影响最大,

由于他书法、篆刻功底深厚,

他把书法、篆刻的行笔、运刀及章法、体势

融入绘画,形成了富有金石味的独特画风,

也成了影响近现代中国画坛的直抒胸襟,

酣畅淋漓的“大写意”表现形式。

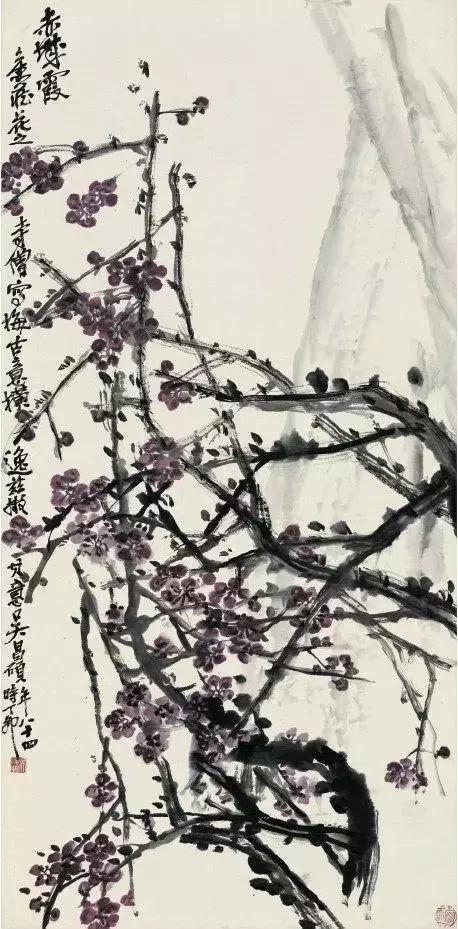

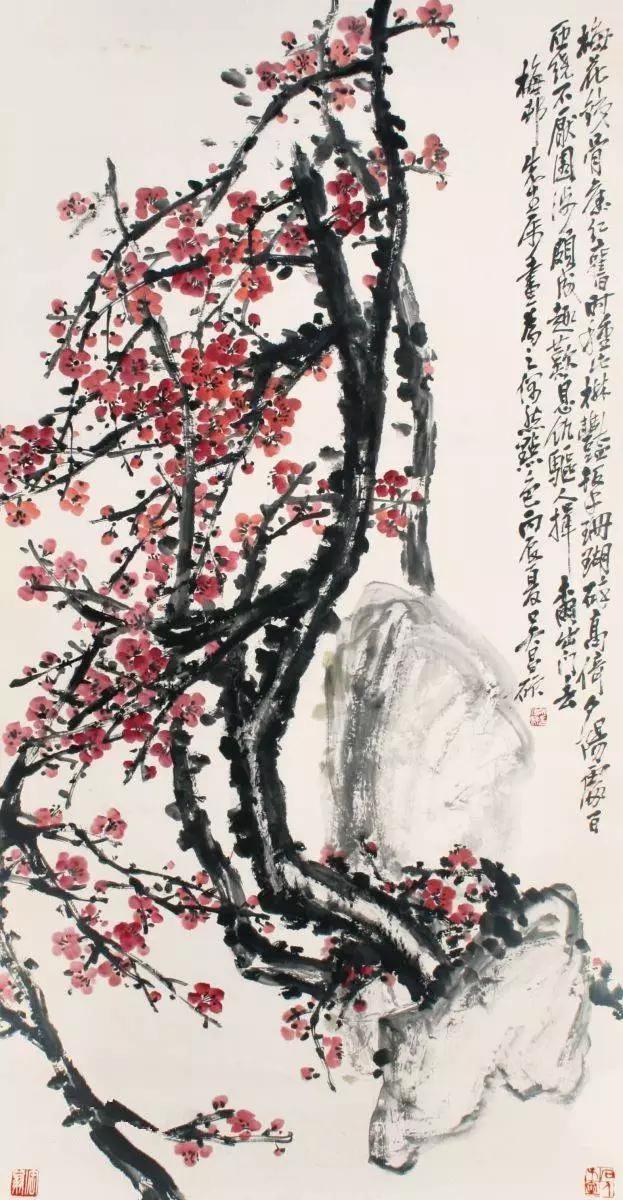

他酷爱梅花,

以写大篆和草书笔法为之,

墨梅、红梅兼有,

画红梅水分及色彩调和恰到好处,

红紫相间,笔墨酣畅。

水墨兰石图轴

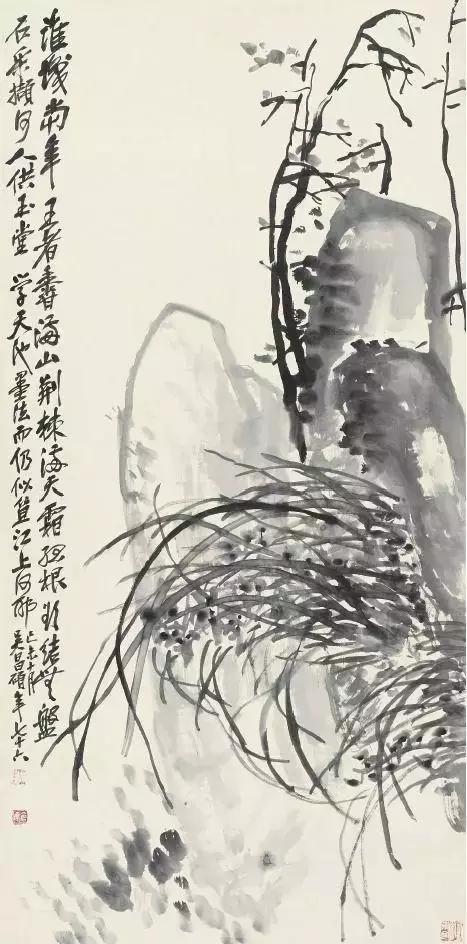

又喜作兰花,

喜以或浓或淡的墨色和用篆书笔法画成,

刚劲有力。

画竹竿以淡墨轻抹,

叶以浓墨点出,疏密相间,

富有变化,

或伴以松、梅、石等,

成为“双清”或“三友”。

菊花也是他经常入画的题材,

伴以岩石,或插以高而瘦的古瓶,

与菊花情状相映成趣。

多作黄色,或作墨菊和红菊。

墨菊以焦墨画出,

菊叶以大笔泼洒,浓淡相间。

字画八条屏(局部)

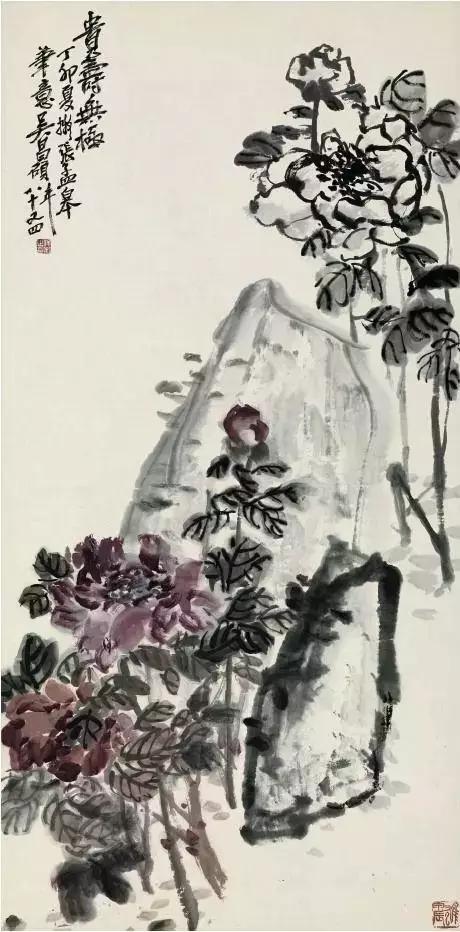

晚年较多画牡丹,

以鲜艳的胭脂红设色,

含有较多水分,

再以茂密的枝叶相衬,生气蓬勃。

荷花、水仙、松柏也是经常入画的题材。

葫芦图轴

菜蔬果品如竹笋、青菜、葫芦、南瓜、

桃子、枇杷、石榴等也都入画,

极富生活气息。

其果蔬风格,色墨并用,浑厚苍劲,

对于近世花鸟画影响深远。

超山宋梅图轴(赠周庆云)

曾有上海著名的房地产商哈同向他索画,

被讽刺了一把:

民国初年,一天,上海著名的房地产商哈同过生日,想请吴昌硕代画一张三尺立幅的画。不料,吴昌硕早就听说哈同最早是靠贩鸦片起家的,况且,他平素最憎恶这帮横行十里洋场的人。于是吴昌硕决定不画。

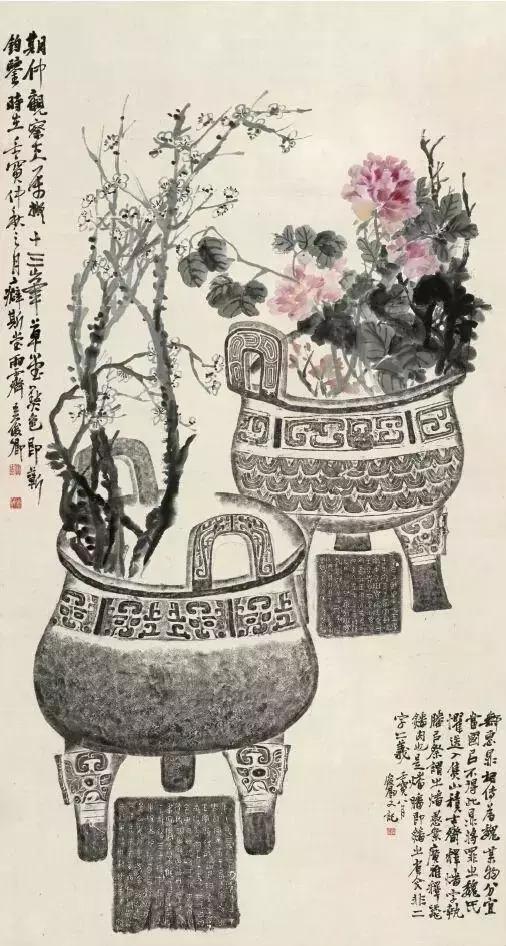

鼎盛图轴

当时,哈同是英、法两租界工部局的董事,他深知像吴昌硕这样的人是值得拉拢的,于是,一方面诱以重金,另一方面又托当时在上海画界声望略逊于吴昌硕的吴杏芬、沙辅卿等人向吴说情。碍于同道情面,于是便磨墨提笔,画了一幅柏树图。画完尚未题款时,哈同就已经亲自来取画了。但当他看到柏树叶子画得比自然界的柏树大时,就问:“柏树叶子如此之大,这里是否有什么含义?”

吴昌硕 花卉

吴昌硕说:“正看这是一幅怪柏,但不妨倒过来看看。”哈同依言倒过来看后说:“是一幅葡萄。”此时吴昌硕正色慨然说:“我就是这个意思。”哈同不解地问:“为何要倒画呢?”这时,吴昌硕忍不住笑了,说:“我是按照你们办事的逻辑画的,你们喜欢颠倒,把黑说成白,把好说成坏,当然我给你的画也只好颠倒挂了。”一听此话,哈同哈哈大笑,忙说说得好,但心里却是十分恼怒的。

吴昌硕 《梅石图》

吴昌硕 葫芦

吴昌硕 天竹水仙轴

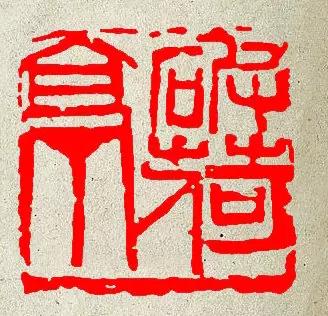

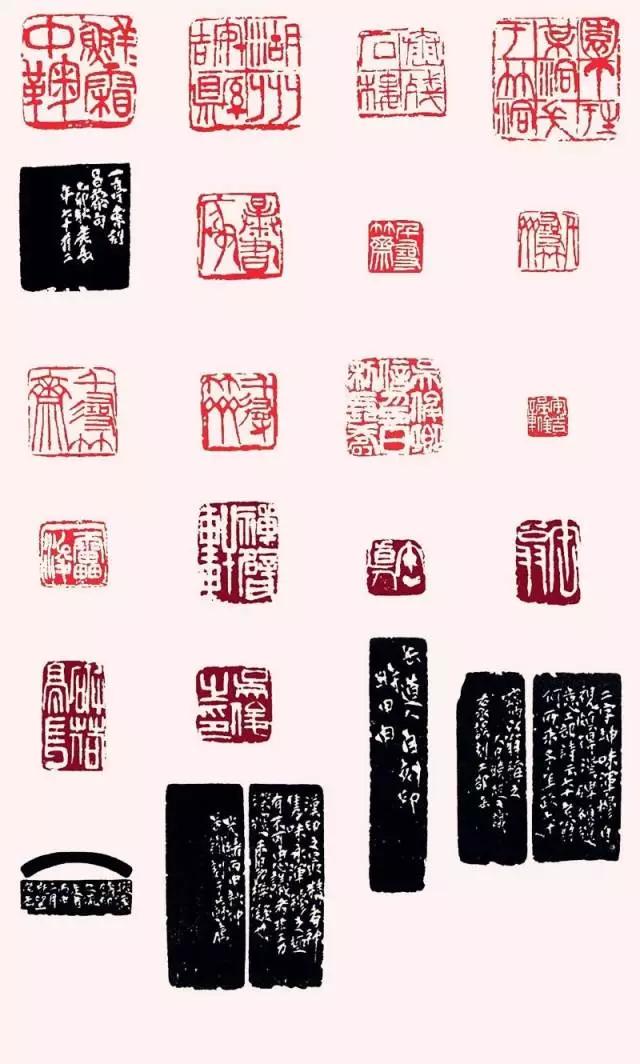

篆刻,自创残缺刀法

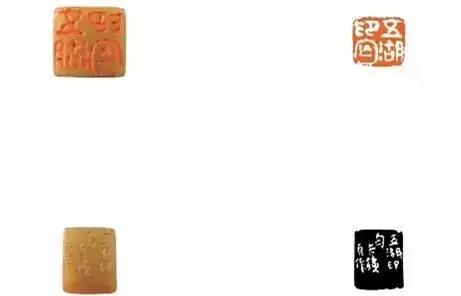

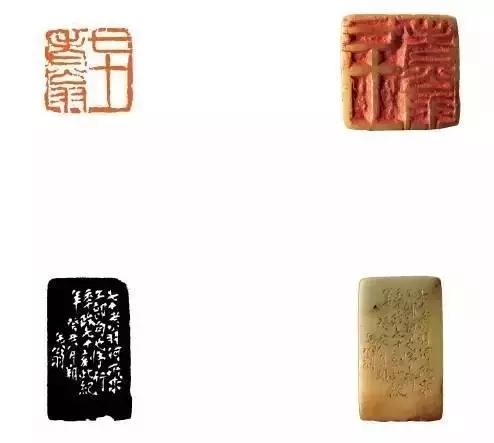

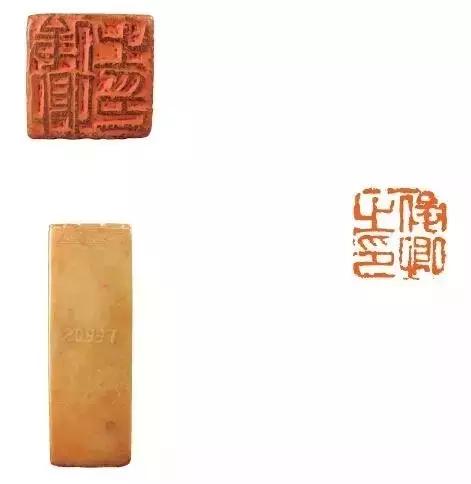

苍石父、吴俊长寿,白文两面印

吴昌硕篆刻从“浙派”入手,后专攻汉印,

也受邓石如、吴让之、赵之谦等人影响,

善于留白,或对角欹斜,气象峥嵘,

构图块面体积感极强。

刀融于笔,篆刻雄而媚、拙而朴、

丑而美、古而今、变而正。

上取鼎彝,下挹秦汉,

以“出锋钝角”的刻刀,

将钱松、吴攘之切、冲

两种刀法相结合治印。

五湖印丐,白文印

在继承前人冲刀法和切刀法的基础上,

吴昌硕吸取诸家之长,

在大量的篆刻创作实践中,

将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,

形成了自己的冲切结合的刀法。

这种刀法灵活多变,

或冲中带切,或切中带冲,

甚至切中带削……

七十老翁,朱文印

这种刀法把冲刀的猛利、爽快

与切刀的含蓄、浑朴融为一体,

凸显了他的篆刻刀法中

雄浑朴茂中寓秀逸的个性化特点。

缶翁,白文印 浙江省博物馆藏

残缺刀法是吴昌硕篆刻创作中的常用手法。

秦汉古印大多因年深日久,

水土的浸蚀,自然的风化,

印面及文字线条失去了原先的平整和光洁,

变得残缺不全。

正是这些残缺

给人以古朴、含蓄、浑厚、苍拙等

特殊的审美效果,

这是自然的造化使然。

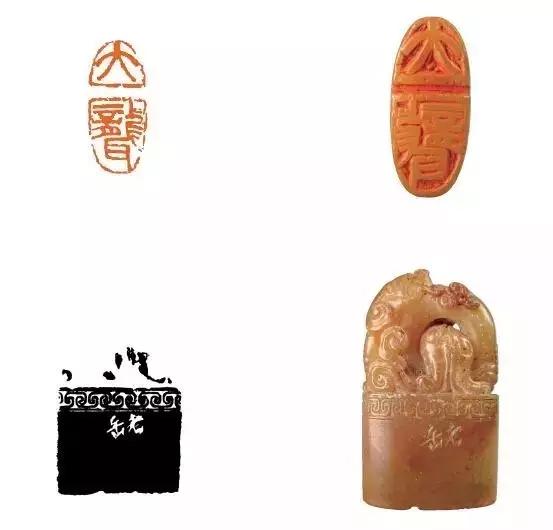

俊卿之印,朱文印 浙江省博物馆藏

而吴昌硕善于巧夺天工,

在传统的冲、切刀法的基础上,

以敲、击、凿、磨

或用砂石、鞋底、钉头等,

创造性地将篆刻艺术中刀石效果

产生的金石味,

上升到残缺美的审美新境界。

1921年,印社建缶龛,

藏日本朝仓文夫所铸吴昌硕半身铜像。

图为吴昌硕在缶龛旁留影

关于吴昌硕,

这里还有一个日本雕塑家送铜像的故事:

日本雕塑家朝仓文夫酷爱吴昌硕的书画金石,民国九年(1920年)慕名来华,与吴昌硕结成忘年之交。回国后,朝仓文夫运用洗炼的手法,塑造了一尊吴昌硕的半身铜质胸像,并亲自将塑像送到杭州。

吴昌硕观后,赞叹不已,并在铜像之后题字道:“非昌黎诗,咏木居士;非裴岑碑,呼石人子;铸吾以金,而吾非范蠡,敢问彼都之贤士大夫,用心何以。辛酉八月昌硕戏题年七十八。”字里行间流露出这位艺术大师的宽广胸怀。

大聋,朱文印 浙江省博物馆藏

吴昌硕在日本被称为“印圣”,

与“书圣”王羲之、

“画圣”吴道子、“草圣”张芝齐名。

吴昌硕 老夫无味已多时

吴昌硕 破荷亭

吴昌硕篆刻作品

晚年越发勤奋谦虚

吴昌硕晚年,艺术上已经进入极高的境界。

海内外求他书画刻印的人很多,

就是片纸只字,都极为珍贵。

但是吴昌硕却丝毫没有骄人之态,

而且越发勤奋谦虚。

当时有丁辅之、吴石潜等人

发起组织西泠印社于杭州西湖孤山,

研究印学,推吴昌硕为社长。

他撰一联:

“印岂无源?

读书坐风雨晦明,数布衣曾开浙派;

社何敢长?

识字仅鼎彝瓴甓,一耕夫来自田间。”

从中可见其谦虚。

吴昌硕 兰花

吴昌硕晚年除了因卧病

万不得已偶尔搁笔以外,

每天写字作画,从不间断。

直到逝世前三天,他还画了一幅兰花,

照样气势宏阔,毫无衰颓之气。

冯君木曾在这幅画上作了这样的题记:

“缶庐(吴昌硕)先生以丁卯十一月六日卒。

是帧其三日前所画,

翌日即中风不能语,盖最后绝笔也。

苍劲郁律,意气横溢,

将非庄周所谓神全者耶?”

吴昌硕 花卉

吴昌硕身材不高,面颊丰盈,细目,疏髯。

年过七十而鬓发不白,

看去不过四五十岁的样子。

这是他勤于劳作的结果。

他每天早起,梳洗过后,

就面对书桌,默坐静思约一刻钟,

把当天的工作程序安排好,

然后再进早餐,

有时兴致来了,不及进餐即开始工作。

他在作画之前,先要构思。

有时端坐,有时闲步,

往往要过很长时间。

及至酝酿到一定程度,

整幅画面的形象在心中涌现,

灵感随即勃发,

于是凝神静气举笔泼墨,一气呵成,

看去似乎毫不费力。

等到大体告成之后,

对局部的收拾,

却又十分沉着仔细,惨淡经营,煞费苦心。

常见他凝视沉思,笔头颤动,

跃跃欲试,但很久不着一笔。

吴昌硕 《梅花图》 上海博物馆藏

他曾说过:

“奔放处要不离法度,神微处要照顾到气魄。”

一幅画作好之后,

就张挂在墙壁上反复观赏,

并请友人品评。

大家提出意见,他就虚心听取,

经过考虑之后,再着手修改,

直到满意才肯题款、钤印。

万一画得不大满意,

他就断然弃置,毫不顾惜。

后记

作为海派后期的大师级人物,

吴昌硕是我国近现代书画艺术上的关键人物,

他承前启后,

不仅不愧为“诗、书、画、印”四绝的一代宗师,

还让绘画体现野逸与高古之气,

最终把中国画推进到一个新的境界,

对现代中国绘画界产生了极其深远的影响。

(责任编辑:zgshw) |