|

在美术史上,一个大画家形成自己的个人风格总需要逢遇一个契机,通过一个接近顿悟的方式获得认识与表现上的飞跃。

作画中的傅抱石

对于中国画大家傅抱石来说,这个飞跃无疑来自20世纪三四十年代入蜀生活的八年时光。

回首近百年来的中国画史,四川山水居然成为了神州大地上带给艺术家最多“心源”的“造化”。黄宾虹、傅抱石、陆俨少、李可染······他们都在巴山蜀水间发现了最适入画的美和最宜表现个人风格的样式。

正如傅抱石在《壬午重庆画展自序》中所说:

画山水的在四川若没有感动,实在辜负了四川的山水。

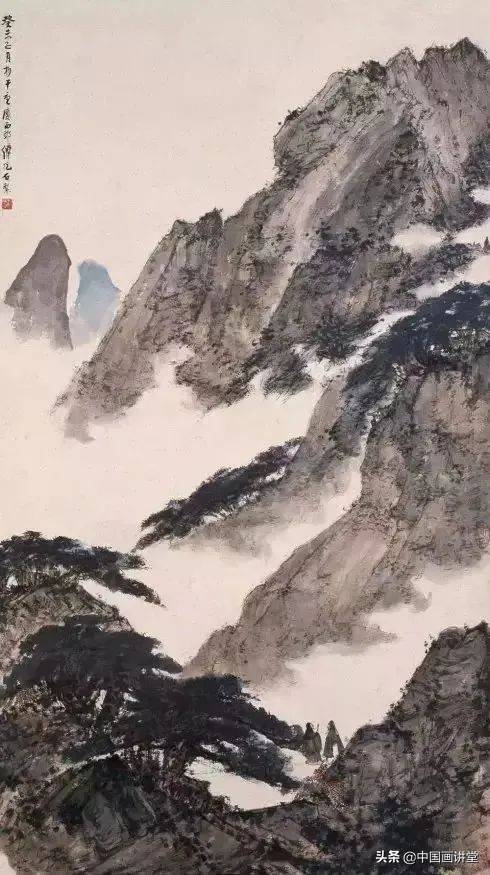

傅抱石 巴山蜀水 1943年作

不过,为何是蜀地山水,而不是别处?原因有二:

-

一是川地雨水繁茂,烟雾缭绕,而对流动的、湿润的氛围的表现本是传统山水画的弱项;二是四川植被繁茂,气象森郁,以传统表现岩石纹理的点线皴擦总是不能很好地体现。

这些条件、因素难道不是不利于传统山水画的作画么?

他在《壬午重庆画展自序》中表示了自己对于传统山水画法的困惑与踌躇:

中国画的生命恐怕必须永远寄托在‘线’和‘墨’上,这是民族的。它是功是罪,我不敢贸然断定,但“线”和“墨”是决定于中国文化基础的文字之上,工具和材料,几千年来育成了今日中国画上的“线”与“墨”的形式,使用这种形式去写真山水,是不是全部合适,抑部分合适?在我尚没有多的经验可资报告。

为了证实这种怀疑同时实践解决之道,他作了一幅《初夏之雾》:

傅抱石 初夏之雾 1942年作

观察这幅作品画面的形式感,不难发现这是一件带有明确实验性的制作,与他之前作品的风格截然不同,我们来简单的对比一下:

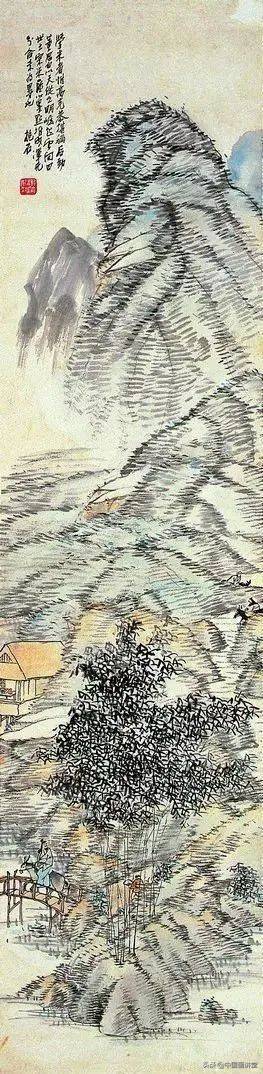

傅抱石 竹下骑驴 1925年作

傅抱石在《初夏之雾》中纯粹采用渲染法,染出四道山坡,以期用墨色浓淡的衬比形成“没骨山水”,傅抱石自言“我对这幅的感想是‘线’的味道不容易保存,纸也吃不消,应该再加工”,可见傅抱石本人对这次实验的成果也是不满意的。

然而,也正是这种“真山水”与点线皴擦之间的矛盾,使傅抱石等画家产生了打破旧法束缚的冲动,于是才出现了傅抱石的散锋笔法,出现他对雨、水、雾、气的强化表达。

什么是“散锋笔法”?

“散锋笔法”又被称作“抱石皴”,即,是中国传统画笔法自南宋李唐创“卧笔侧锋”之法后第二次重要突破。

中锋、侧锋

很多画家、学者、美术史家都对傅抱石的“散锋笔法”进行过描述,夏普先生在《试论傅抱石山水画的皴法美》一文中对傅抱石散锋的阐释最为准确贴近。

按照他的说法,为了把毛笔的性能和潜力充分发挥出来,傅抱石“在运笔时加大了压力,将笔锋按倒,笔腹乃至笔根触纸,再略微捻转笔杆,笔毫便自为散开,一锋分为数锋,形成了独特的笔形——散锋开花笔”。

读者可以通过几张GIF动图示意,来感受一下这种笔法的独特魅力:

在这种笔法的基础之上,傅抱石创作了《潇潇暮雨》——这是一个里程碑式的作品,标志着傅抱石散锋、扫笔的表现手法和充满磅礴诗意的“风雨山水”样式的成立。

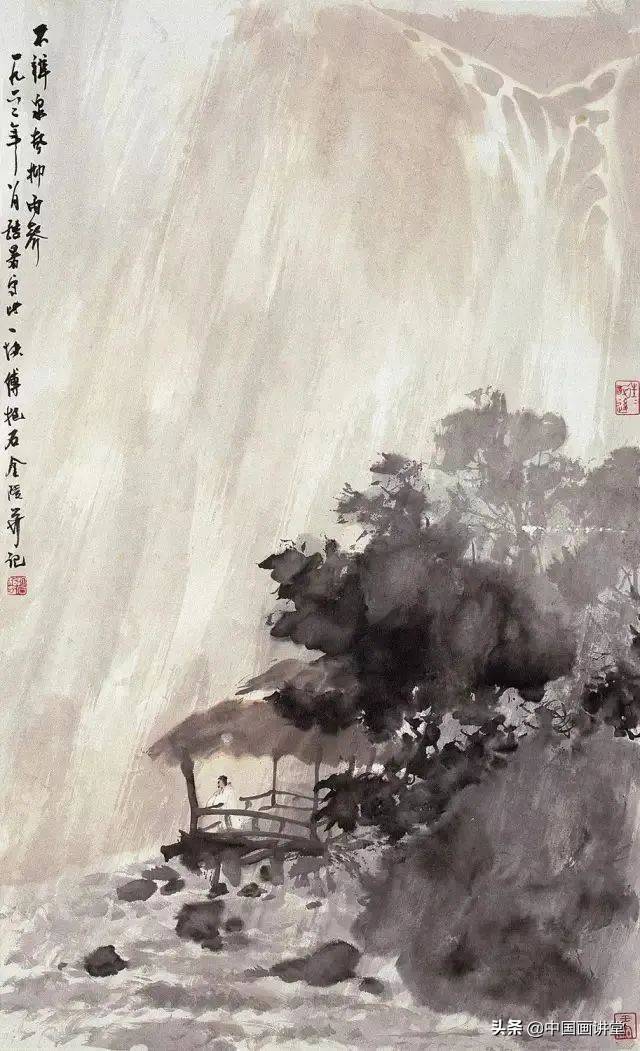

傅抱石 潇潇暮雨 1945年作

据罗时慧回忆抱石作画的状态时说:“他习惯于将纸摊开,用手摩挲纸面,摸着,抽着烟,眼睛看着画纸,好像纸面上有什么东西被他发现出来似的,摩挲了半天,烟一根接一根地抽,忽然把大半截烟头丢去,拿起笔来往砚台里浓浓地蘸着墨就往纸上扫刷。”

这种元气狼藉、不可遏止的创作激情与傅抱石其人的酒神气质是相符的,大面积飞白式的扫笔无疑丰富了笔墨质地,同时也完好地存现了山中暴雨的飞疾滂沱之势和朦胧浸润之韵。

值得我们注意的是画面右下角以小笔散锋压出的一丛松针和乱草,有研究者认为傅抱石正是从金刚坡上的松树而悟出了散锋用笔,以此画来看是有一定根据的。

傅抱石 万竿烟雨 1944年作

散锋的出现也确实冲破了中锋用笔的程法束缚,充分调动了笔颖的锋、腹、根,生成了一种全新的美学性格。

这种对中国画笔法的开创性发掘使画面呈现了与以往不同的面貌,也表现出新的审美特点:

散锋用笔以速度、节奏更加自由的变化,冲破了传统文人画在禅道观念影响下以超然、静谧、寂寞为特征的“静”的美学品格,而趋向于“动”的审美倾向,也正因如此,傅抱石极爱画雨,画泉和飞瀑,并称之为自己的“绝活”。

傅抱石 大涤草堂图 1945年

傅抱石的散锋用笔与其他特殊技法的出现,拓宽了中国画古代程式对媒材的种类与使用方式的限制,同时延续并发展了对烟雨、迷雾、飞瀑等带有近代情调和流动性物态的描绘。

他深知笔墨的抽象性与物象描绘的再现性之间存在着难以消除的内在矛盾,而四川金刚坡的独特环境又刺激了他对“真山水”的抒写冲动,其“风雨山水”既有对“造化”的尊重—相对古代文人画更趋向写实,又有来自“心源”的创造。

我们从《潇潇暮雨》里读出的是来自于古诗的意境,而在笔墨形式上又会感到一种浓烈的现代性风格。

这也正是傅抱石区别于其他画家的地方。

傅抱石 不辨泉声抑雨声轴

设色 纸本纵81.8厘米 横49.6厘米 1962年

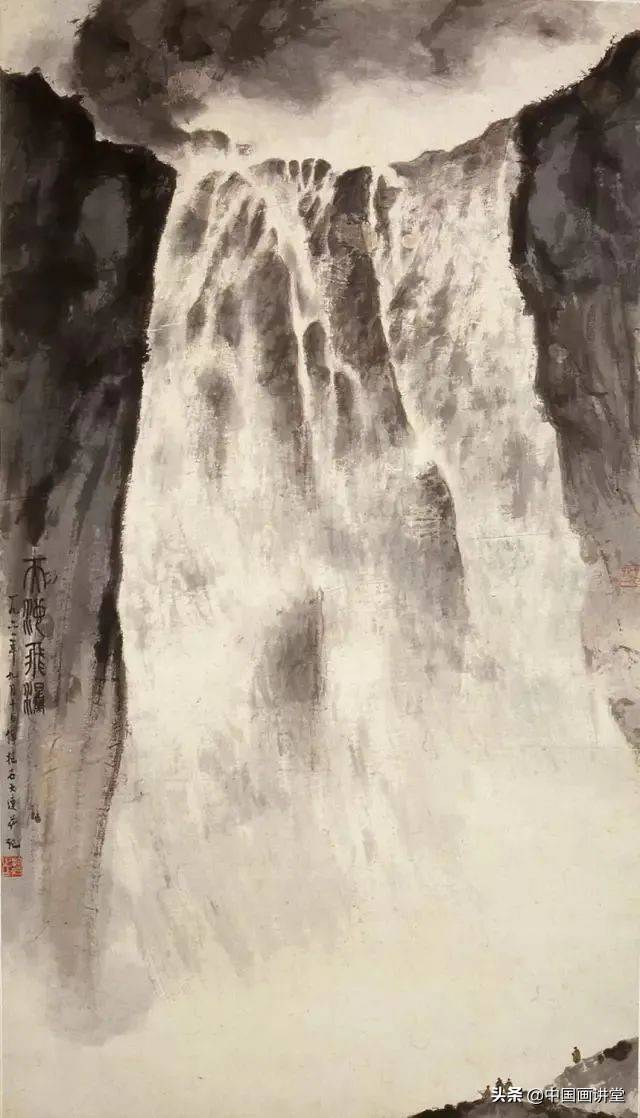

傅抱石 天池飞瀑轴

设色 纸本纵105.6厘米 横60厘米 1961年

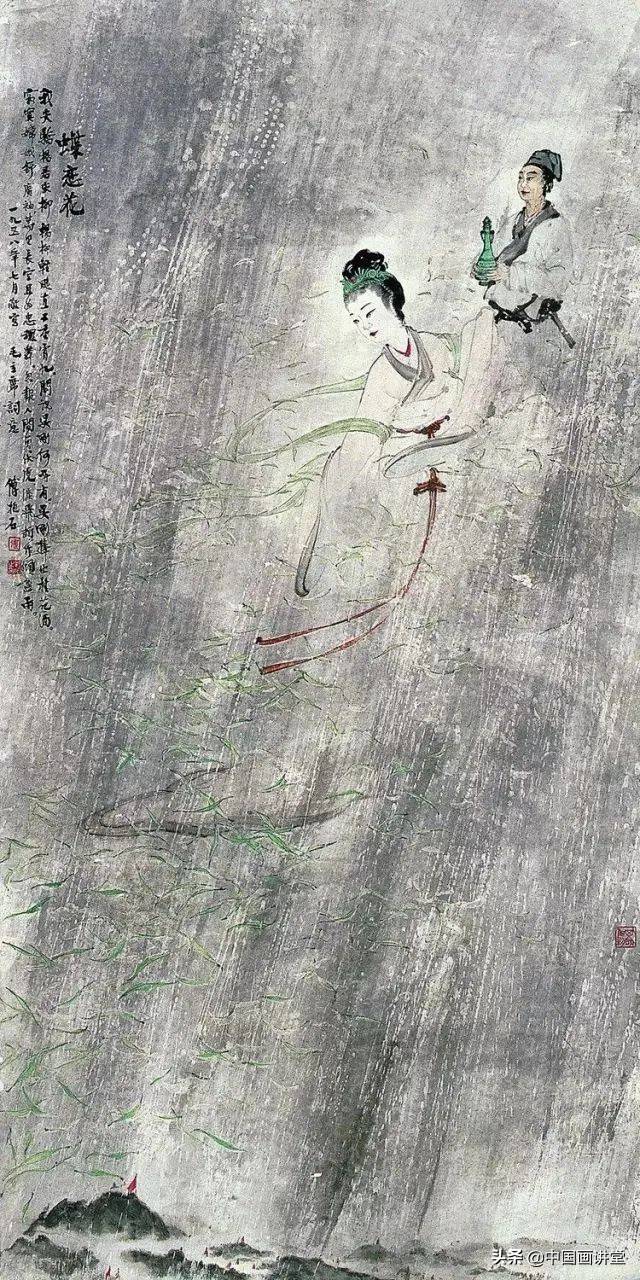

傅抱石 毛泽东《蝶恋花答李淑一》词意

纸本 设色 纵137.8横69 1958年

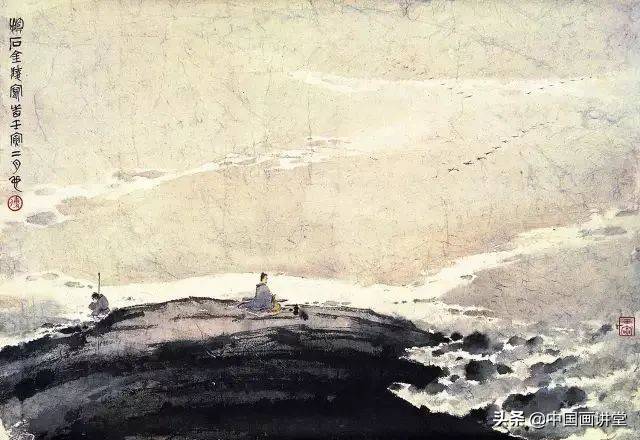

傅抱石 平沙落雁

设色 纸本纵19.8厘米 横54.3厘米 60年代

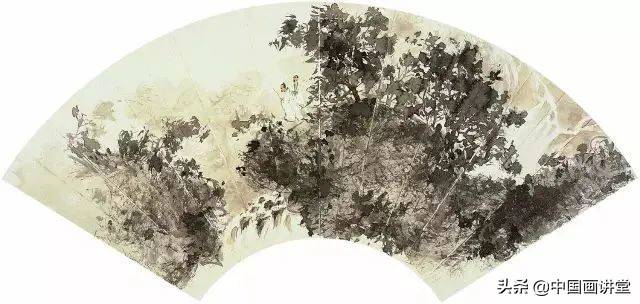

傅抱石 满身苍翠惊高风扇面

设色 纸本纵20厘米 横53.8厘米60年代

傅抱石 烟雨迷蒙图册页

设色 纸本纵34.3厘米 横45.6厘米 1964年

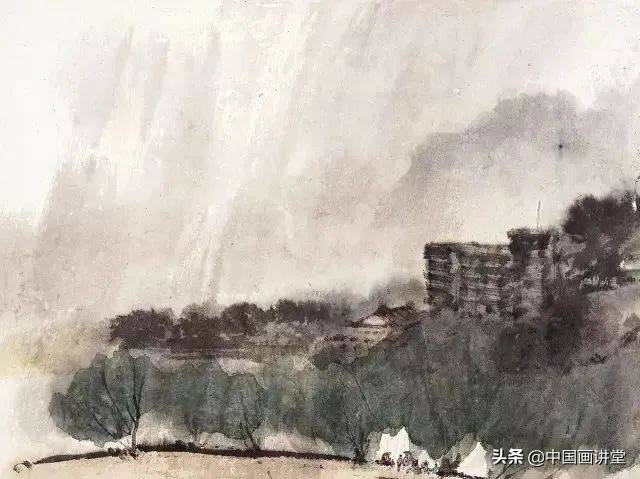

傅抱石 雨中雨花台

设色 纸本纵51厘米 横71.2厘米 50年代

(责任编辑:zgshw) |