|

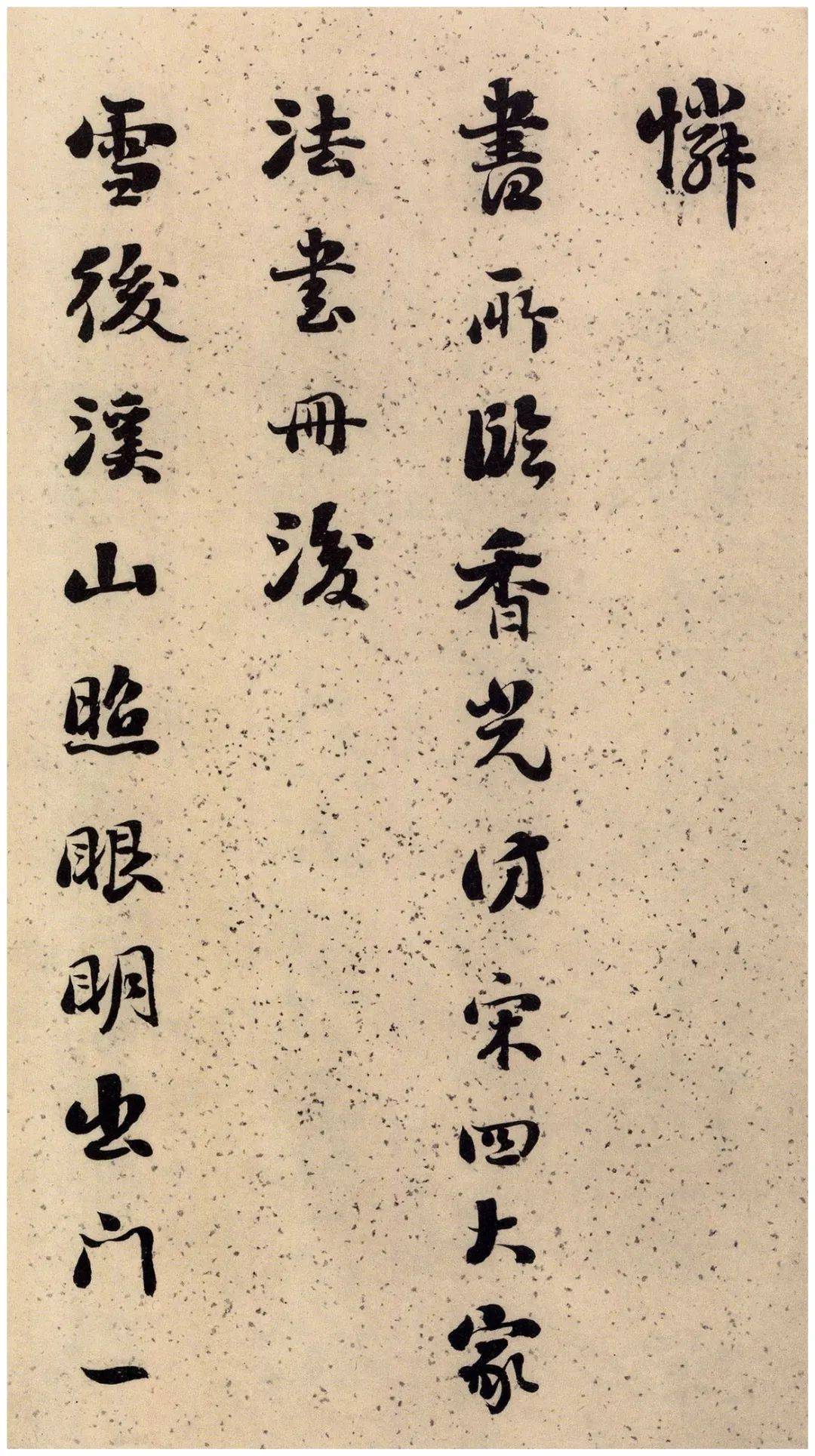

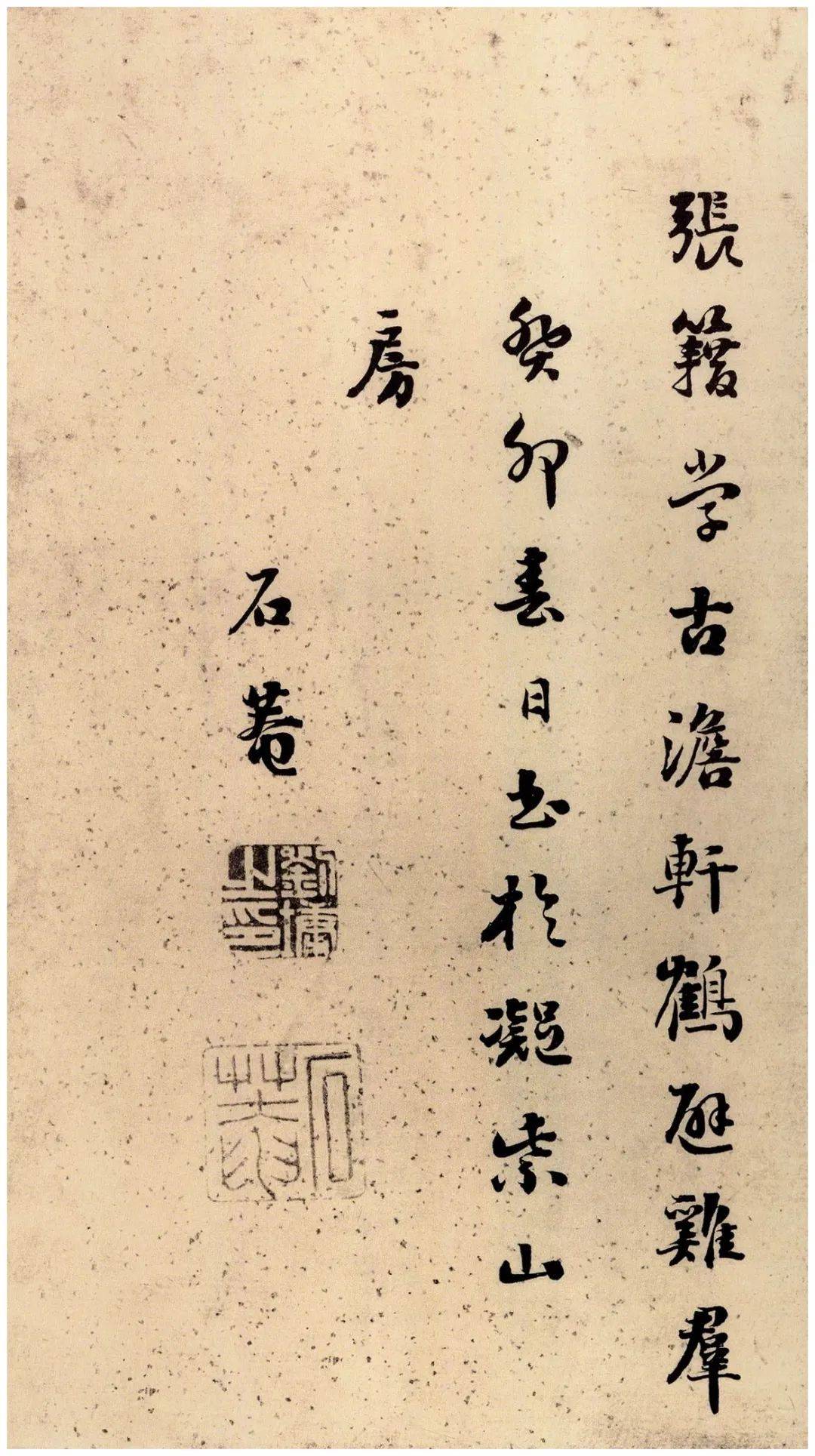

刘墉(1720—1805),字崇如,号石菴。山东诸城人,刘统勋之子。乾隆十六年(1751)进士。由编修累官至吏部尚书,体仁阁大学士,充四库全书馆副总裁。谥文清。刘墉幼承庭训,博通经史百家,善诗文,工书。用墨厚重浓烈,字体丰腴遒劲,时称『浓墨宰相』。与翁方纲、梁同书、王文治并称『清四大家』。

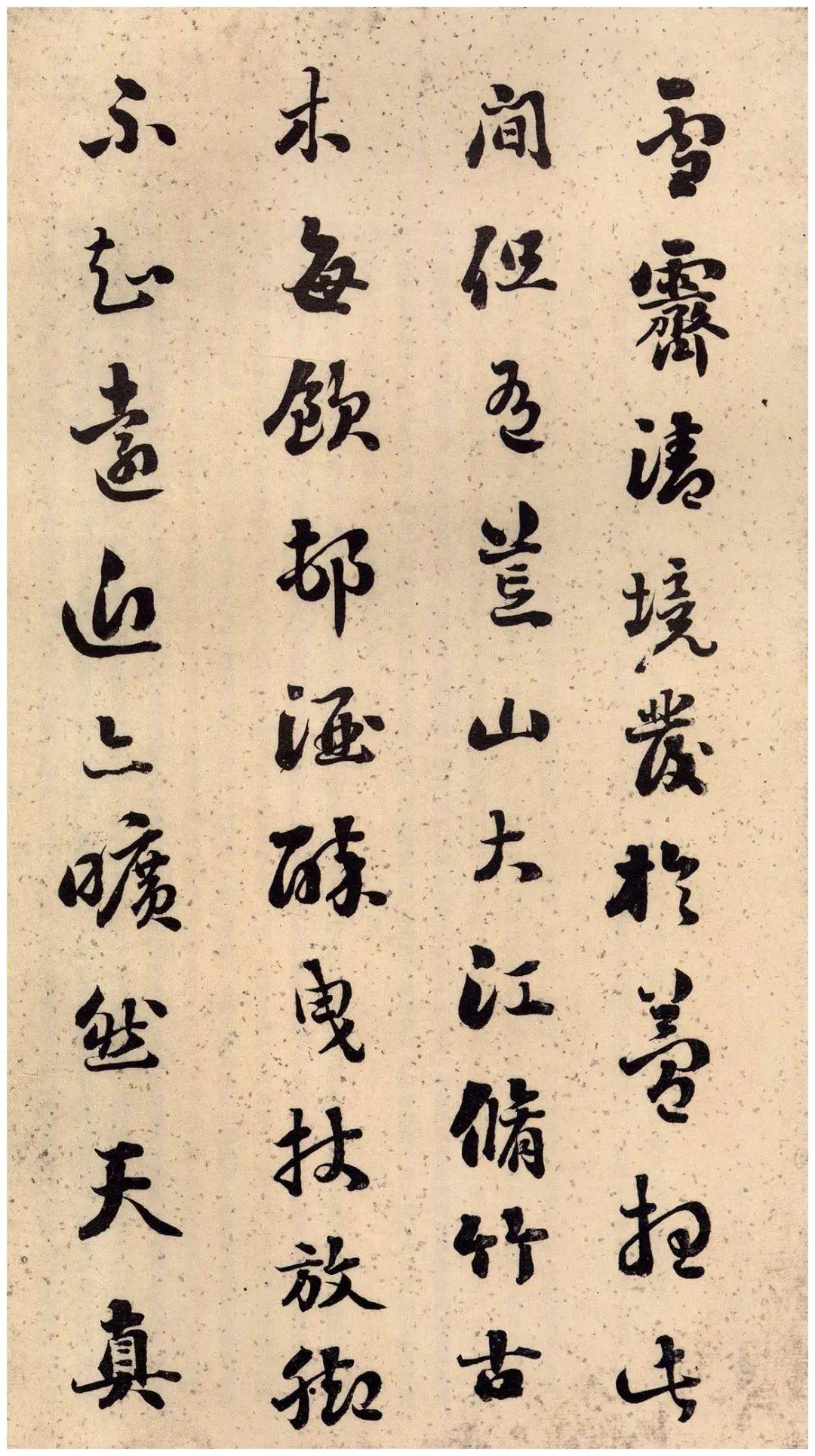

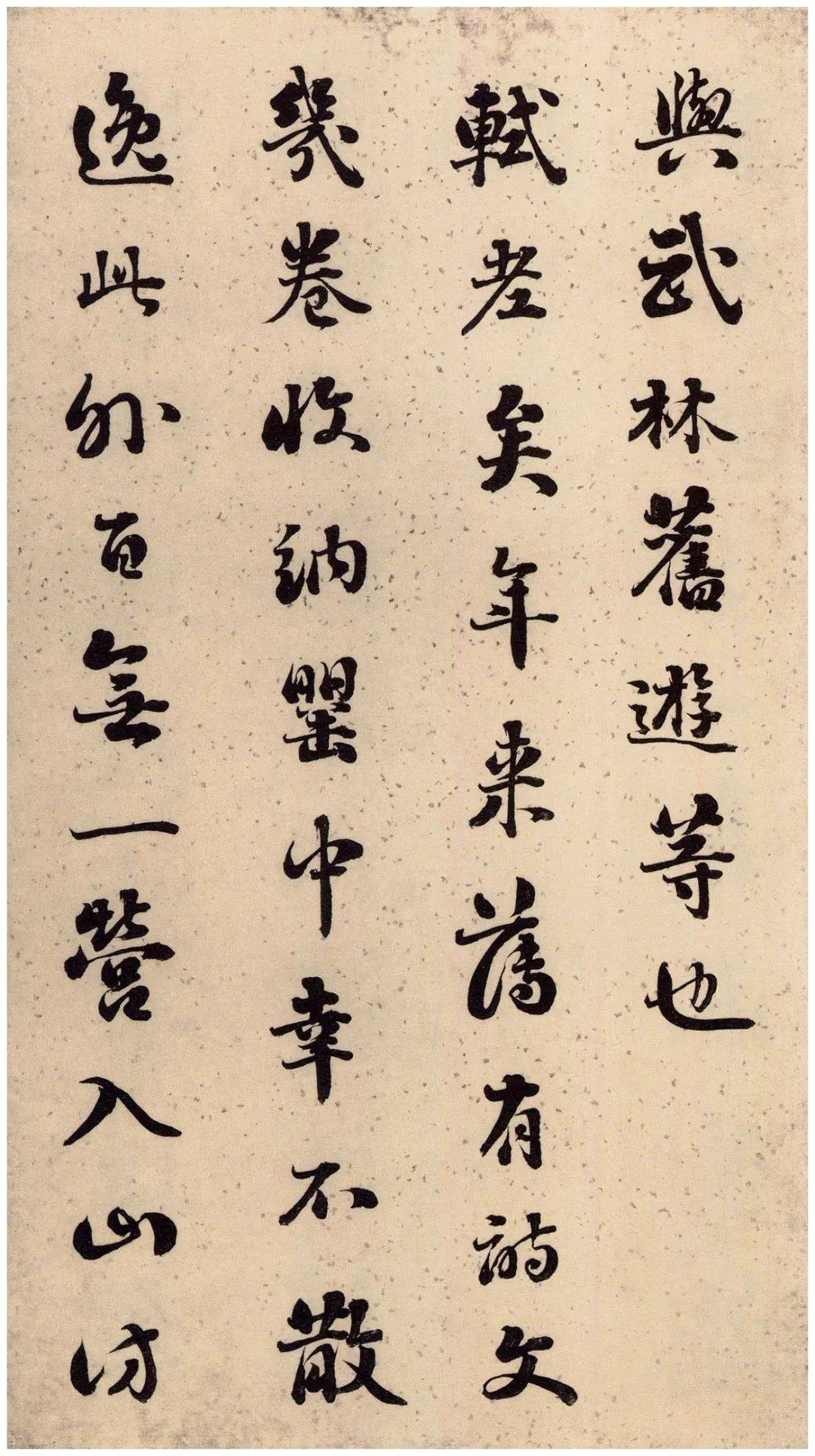

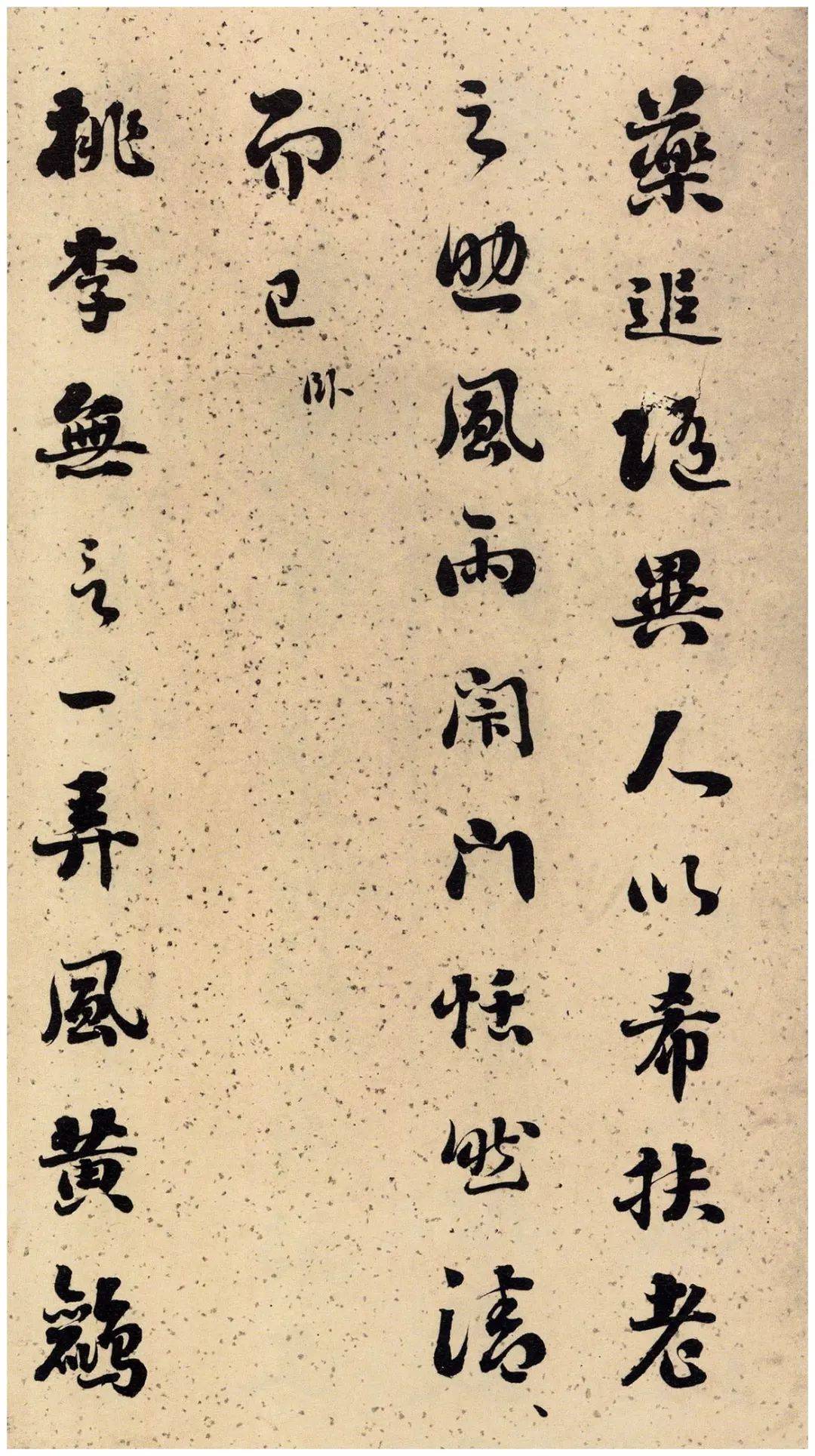

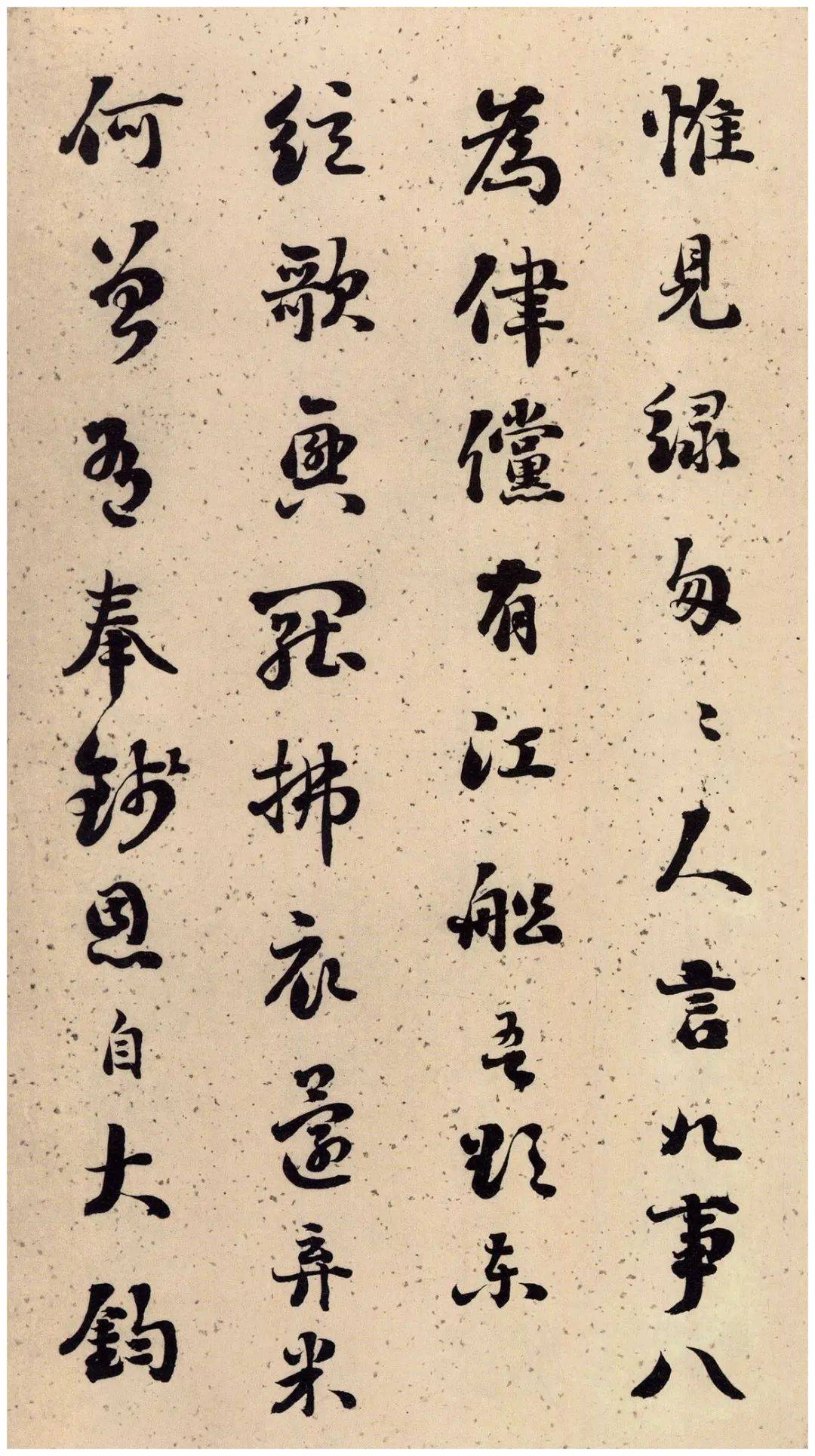

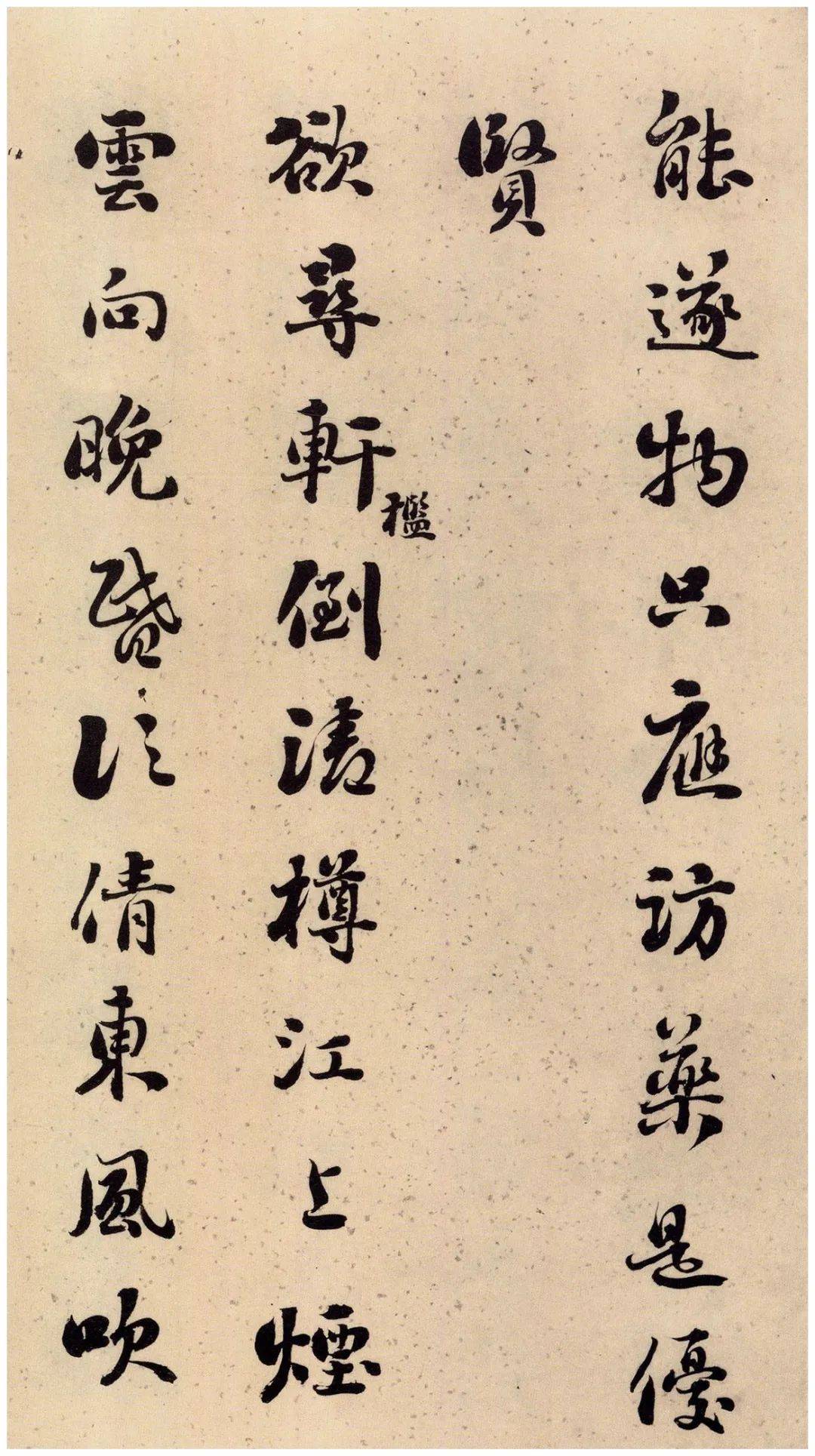

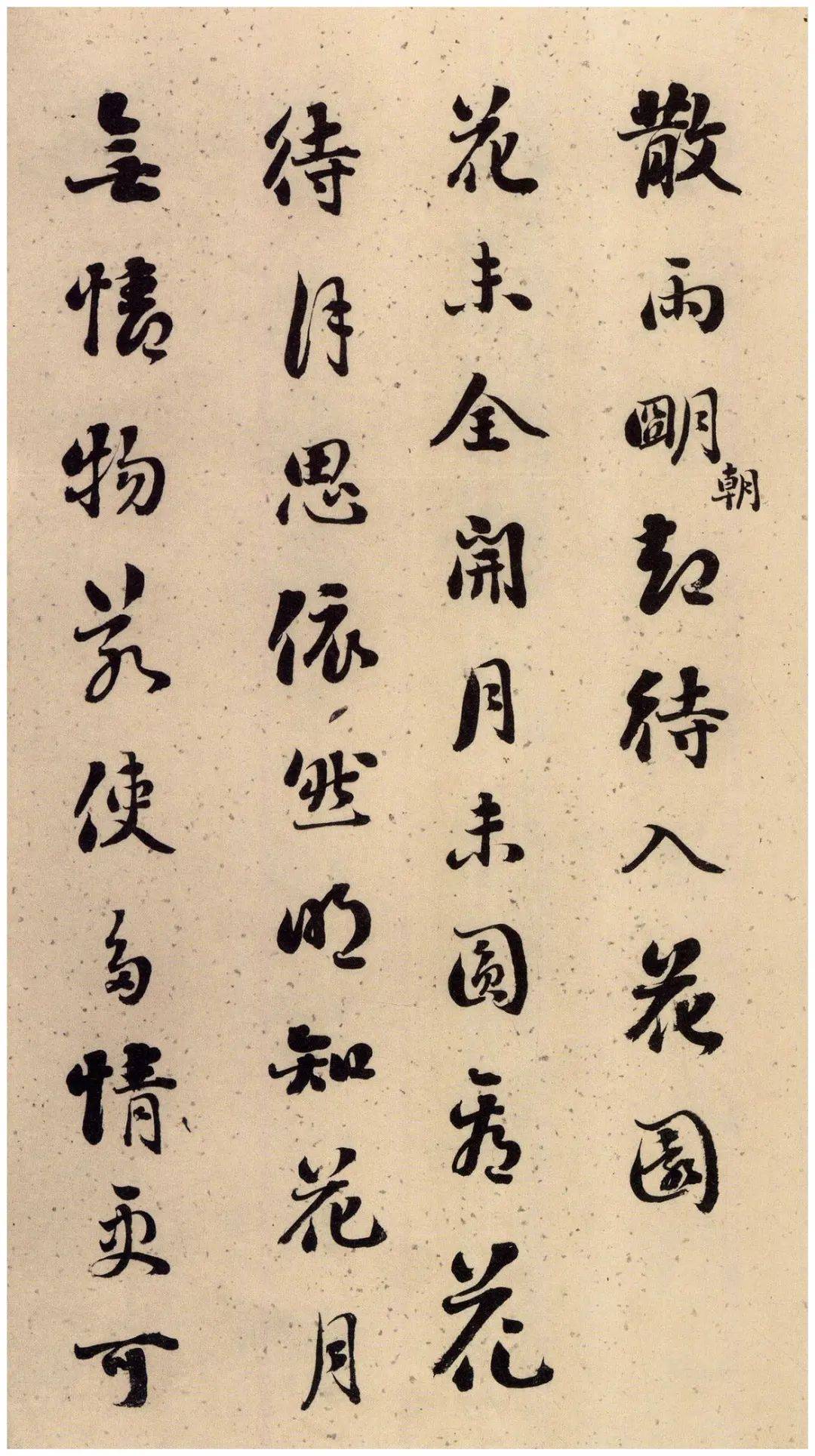

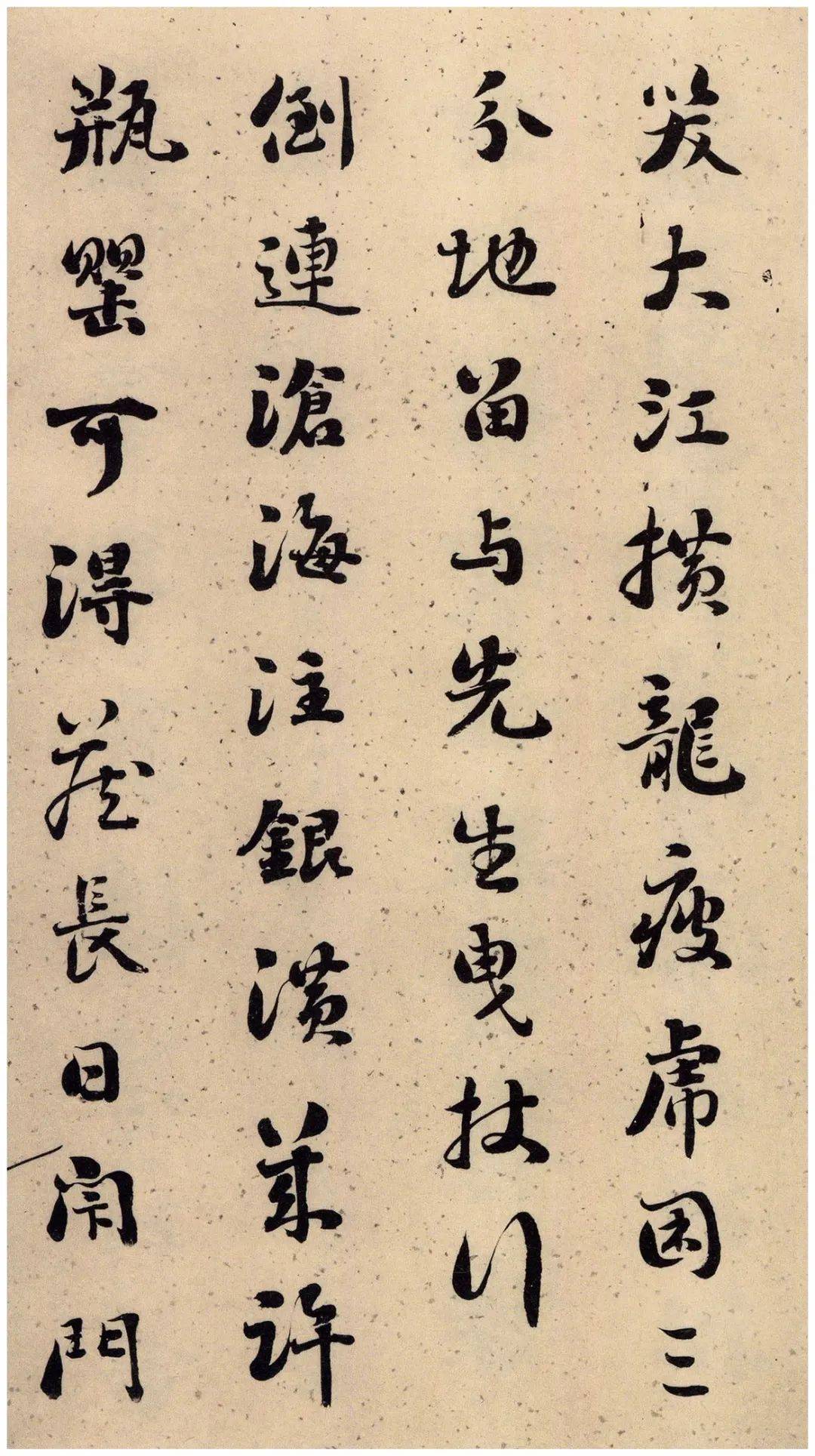

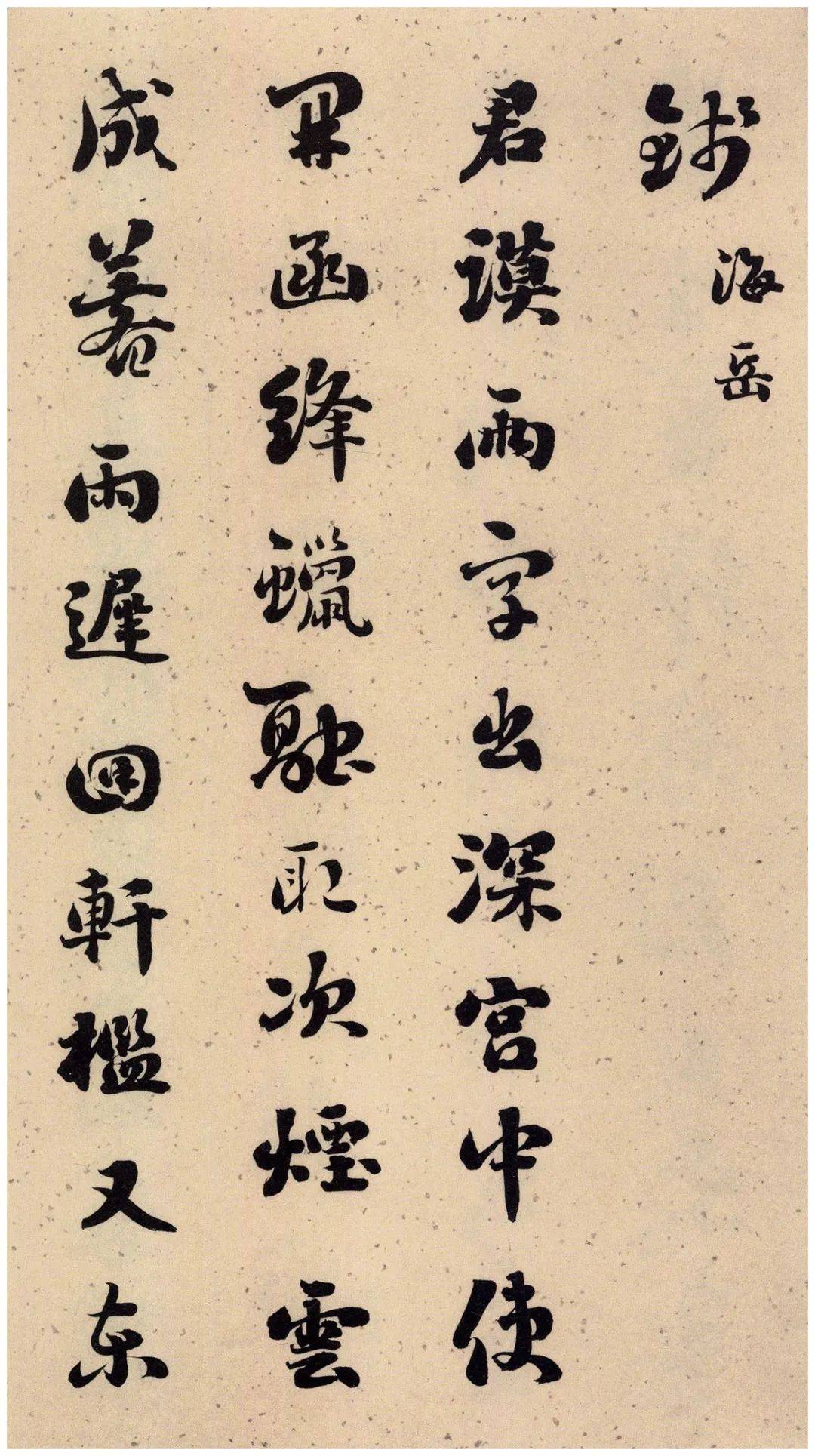

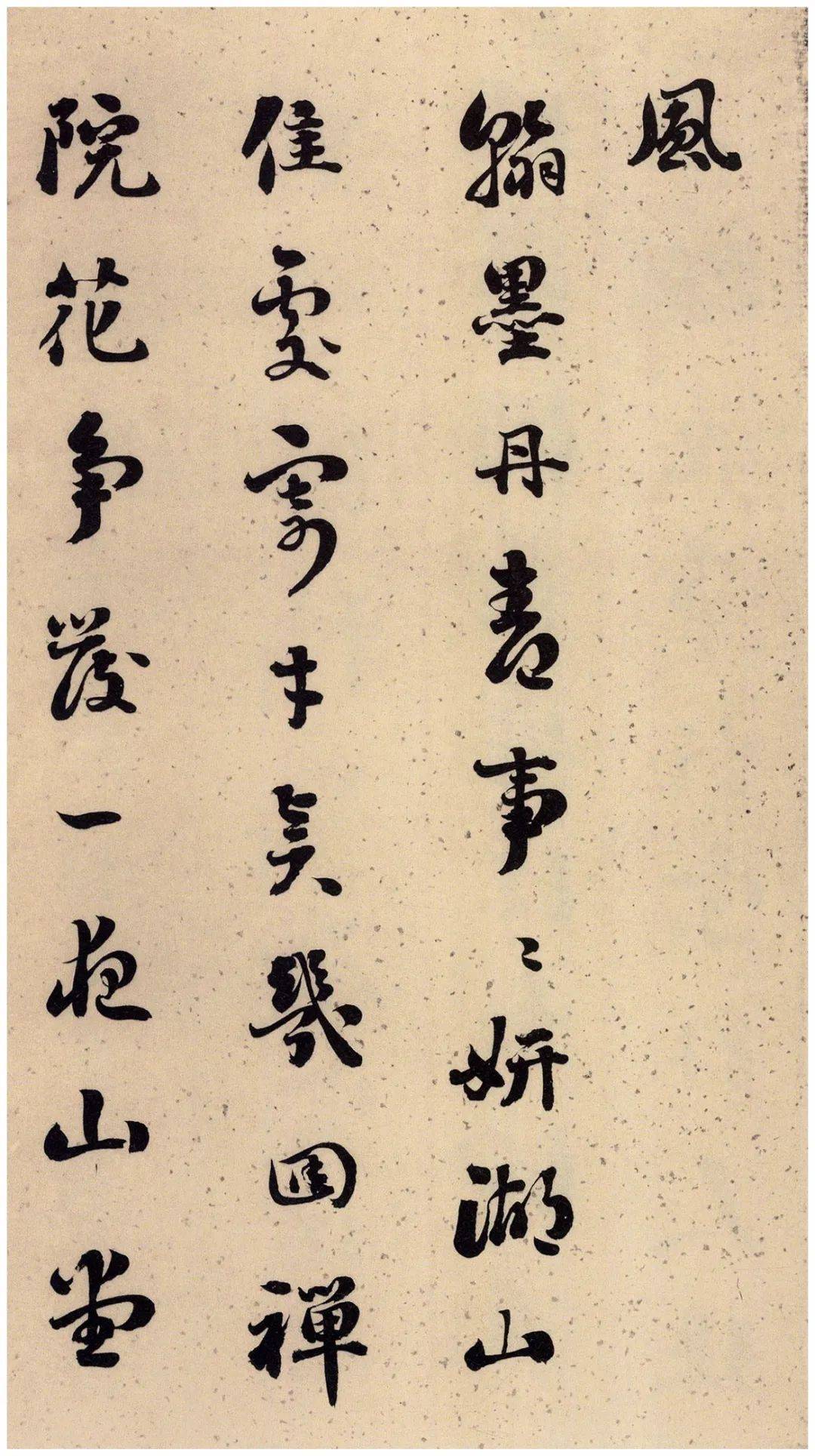

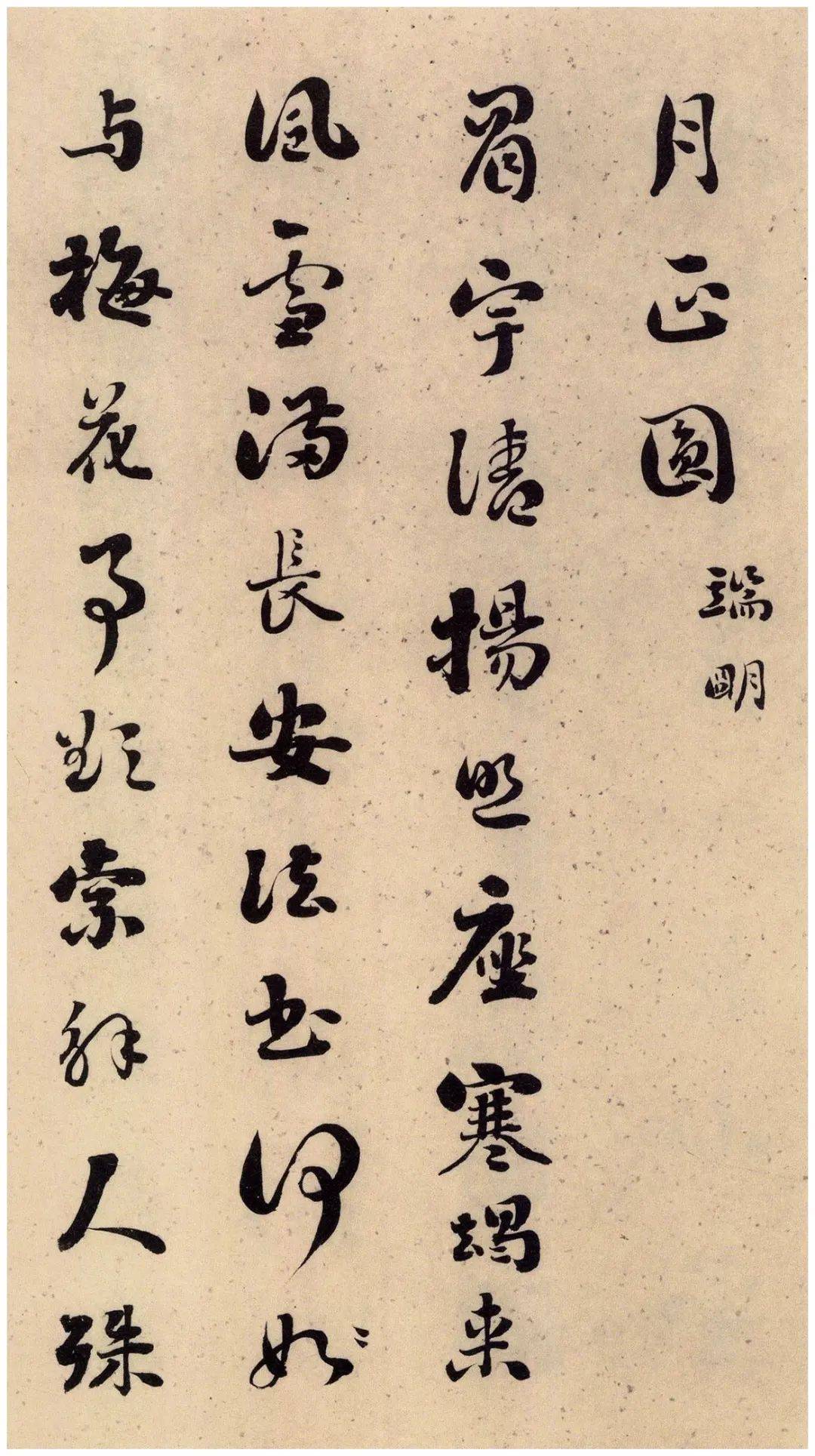

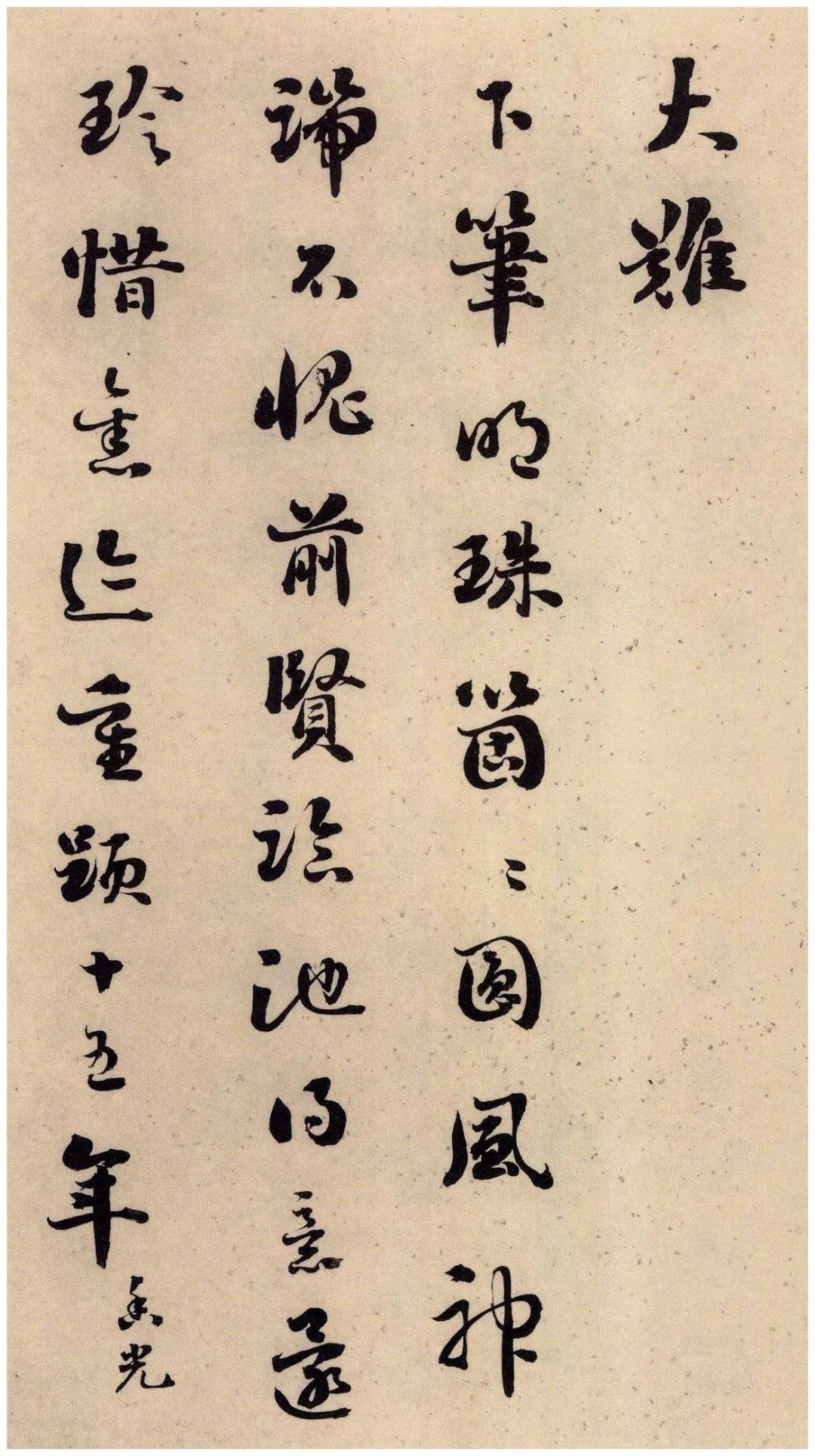

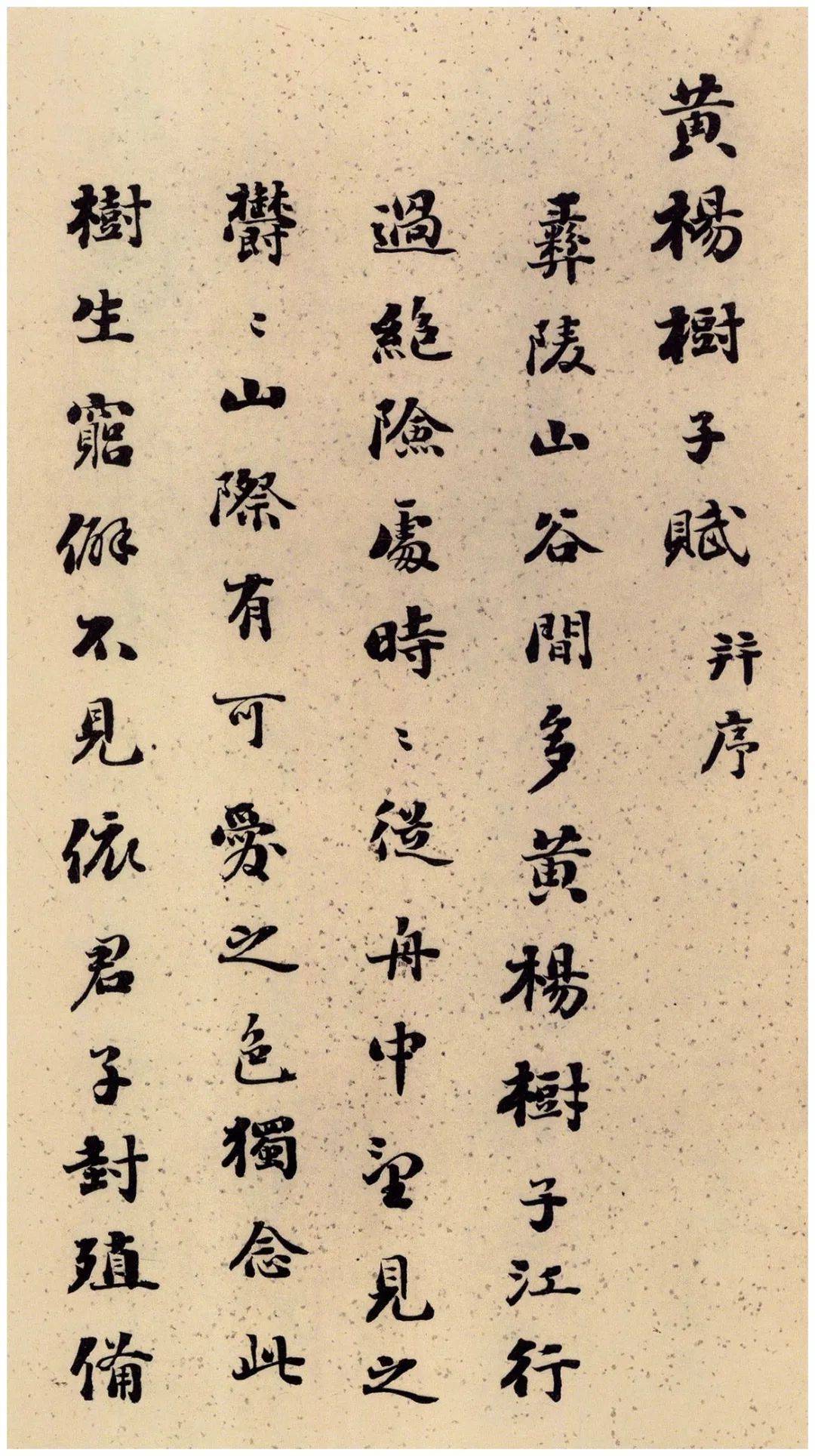

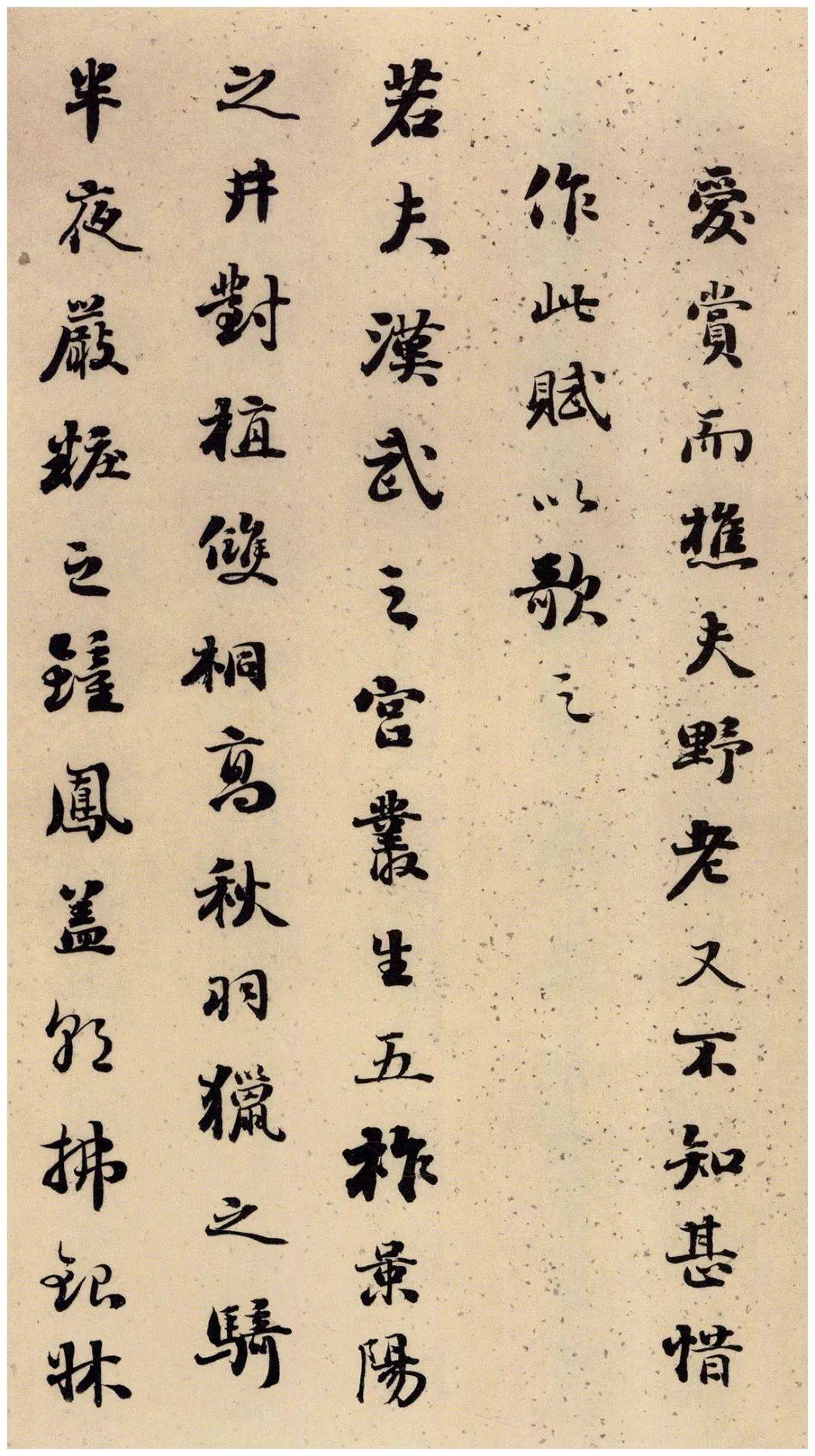

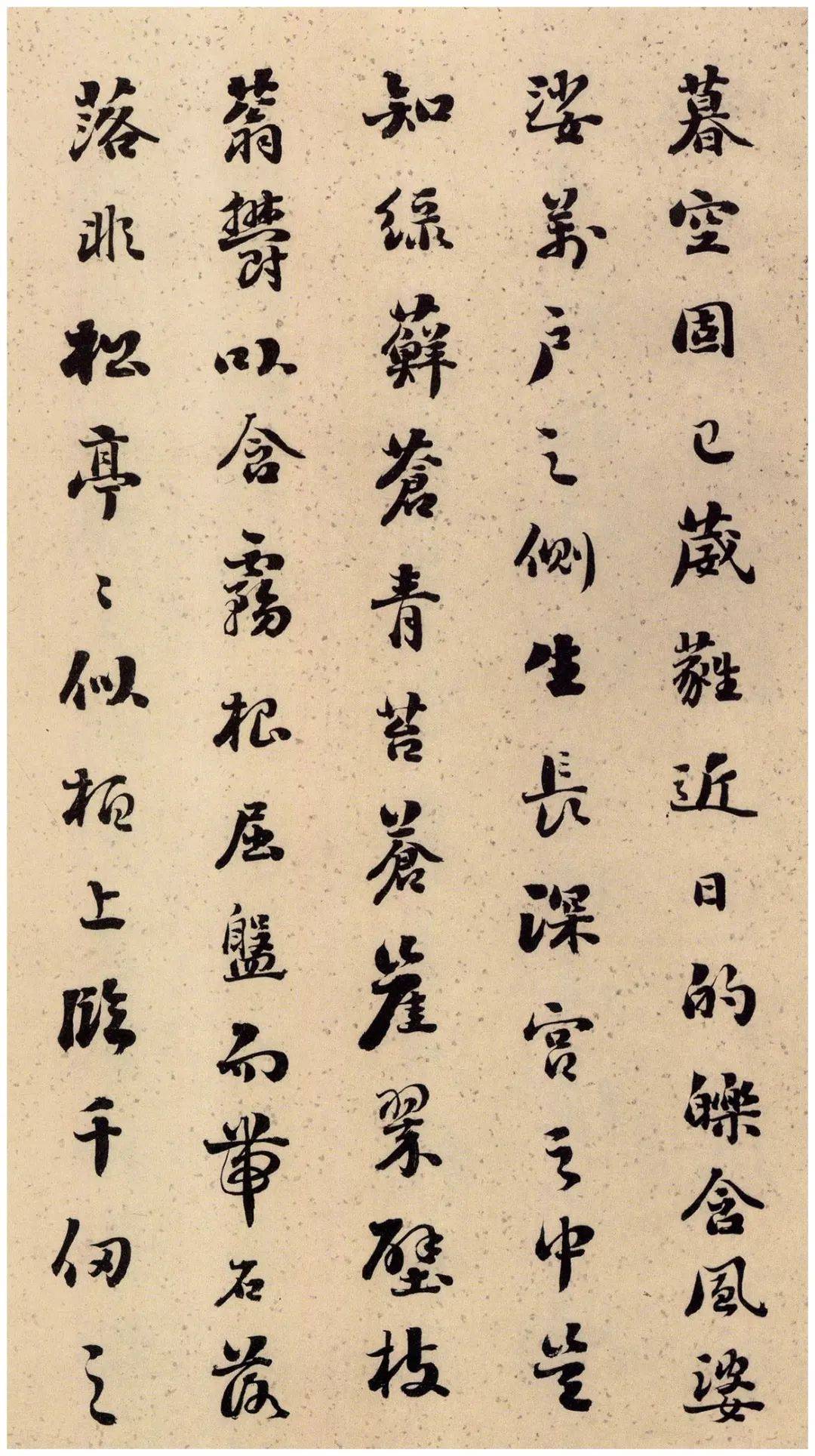

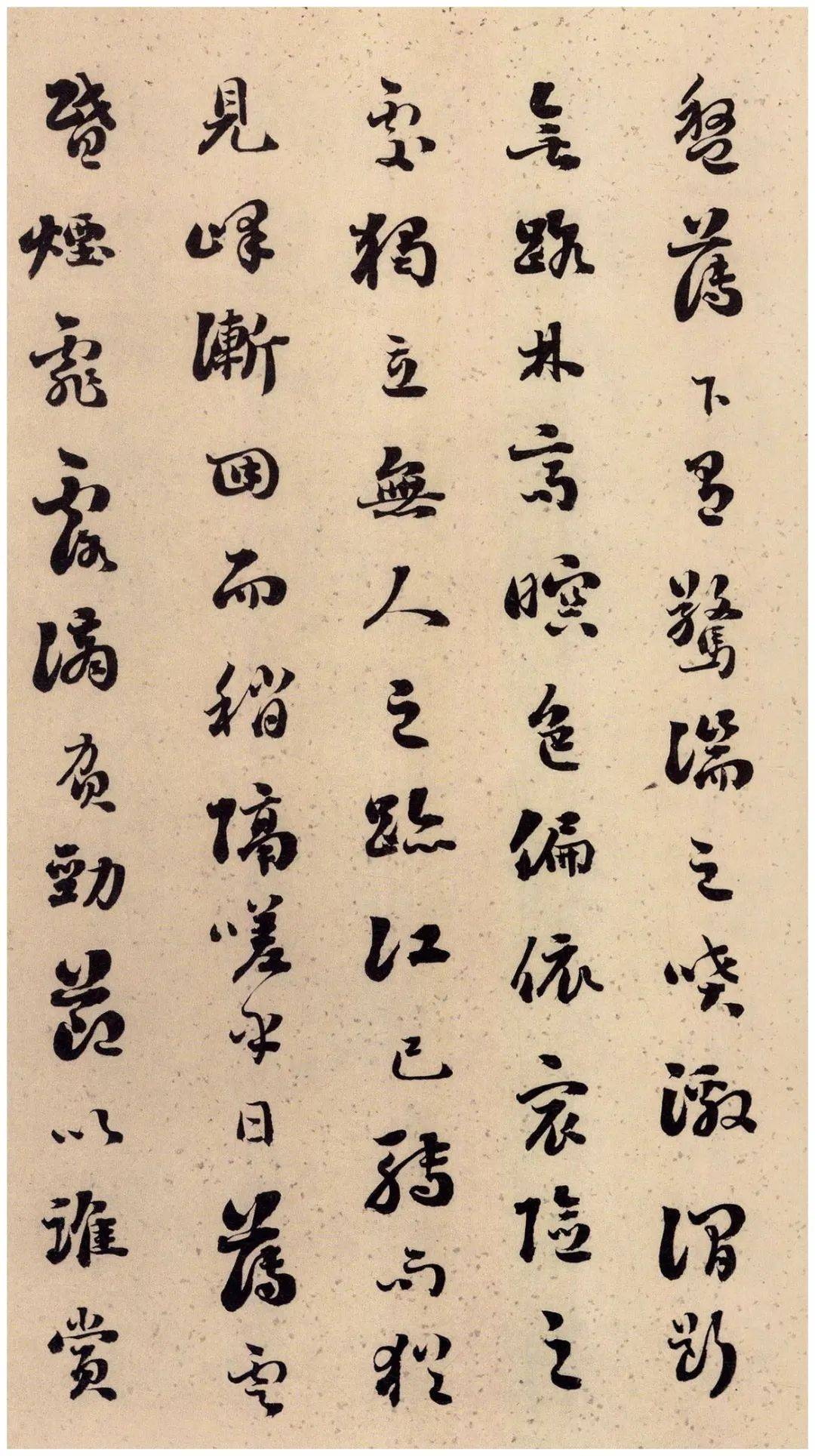

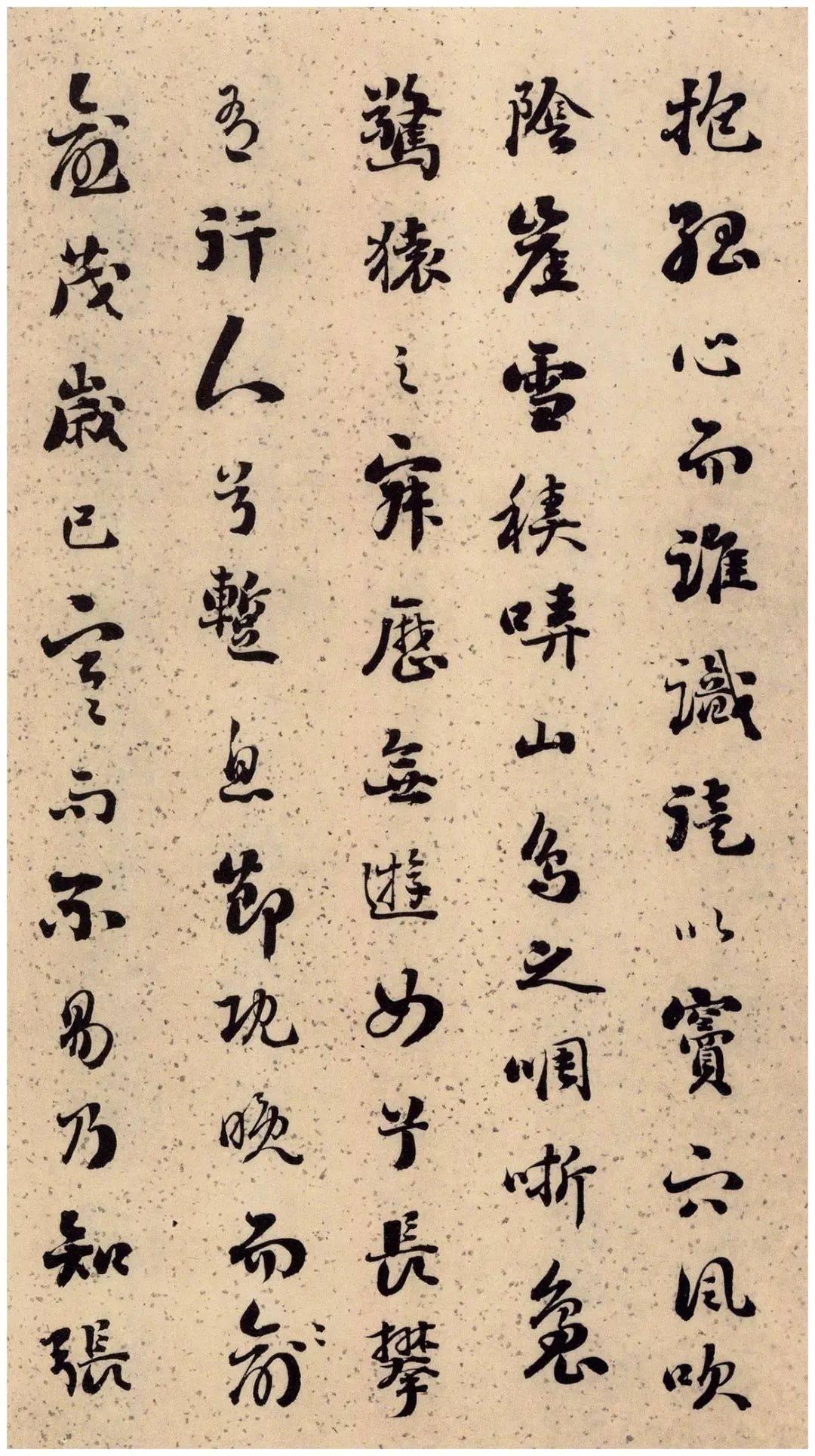

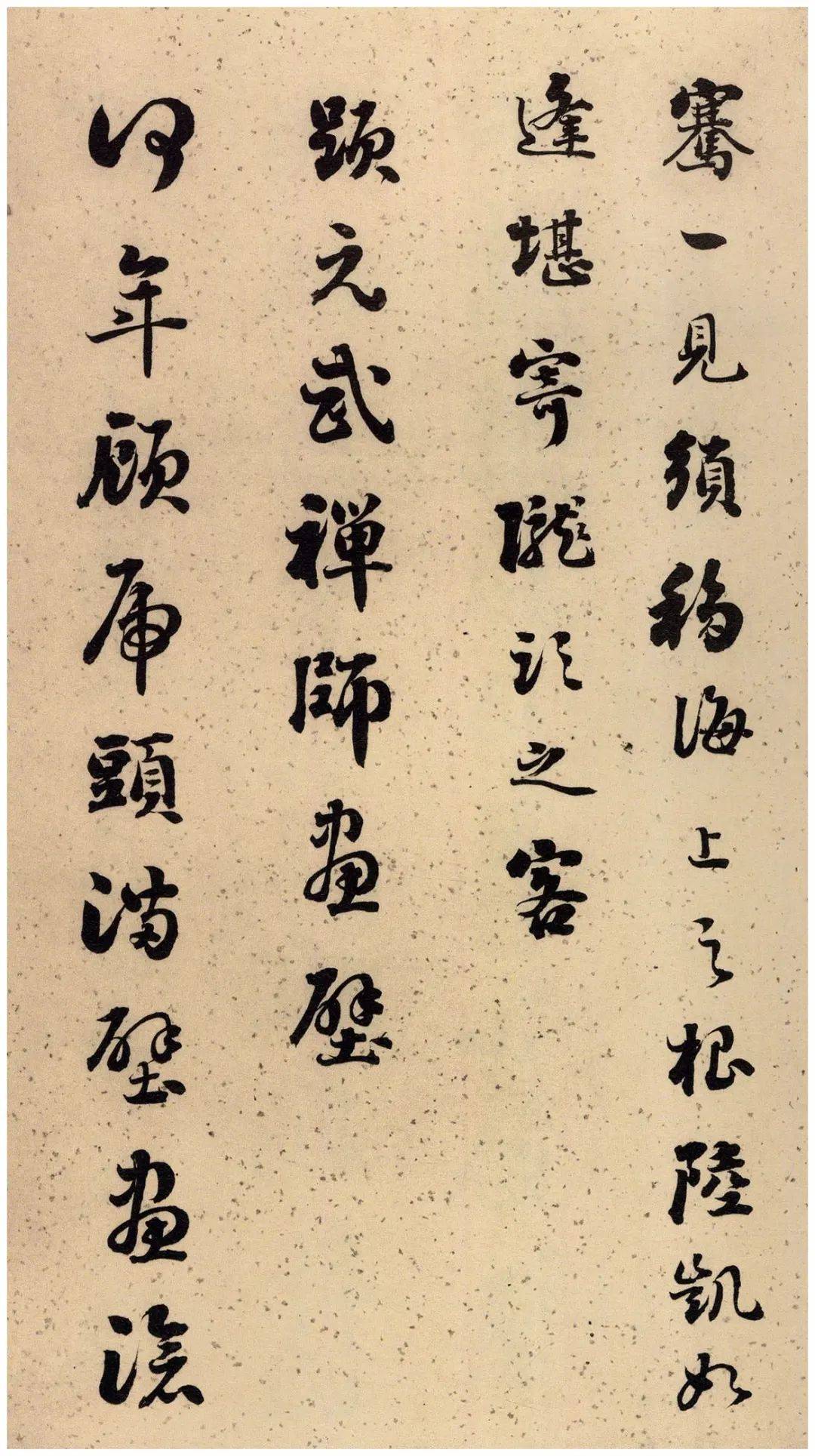

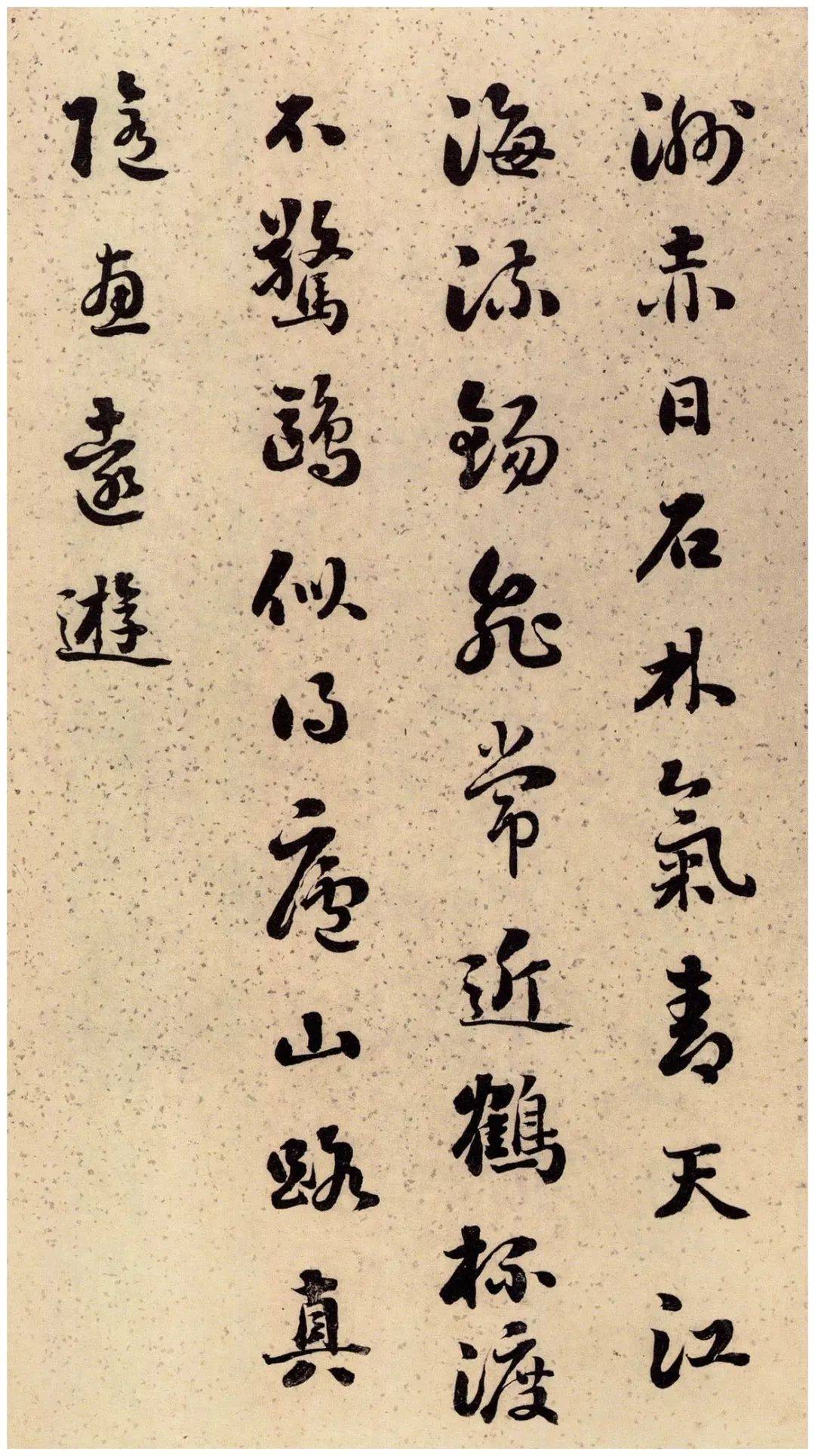

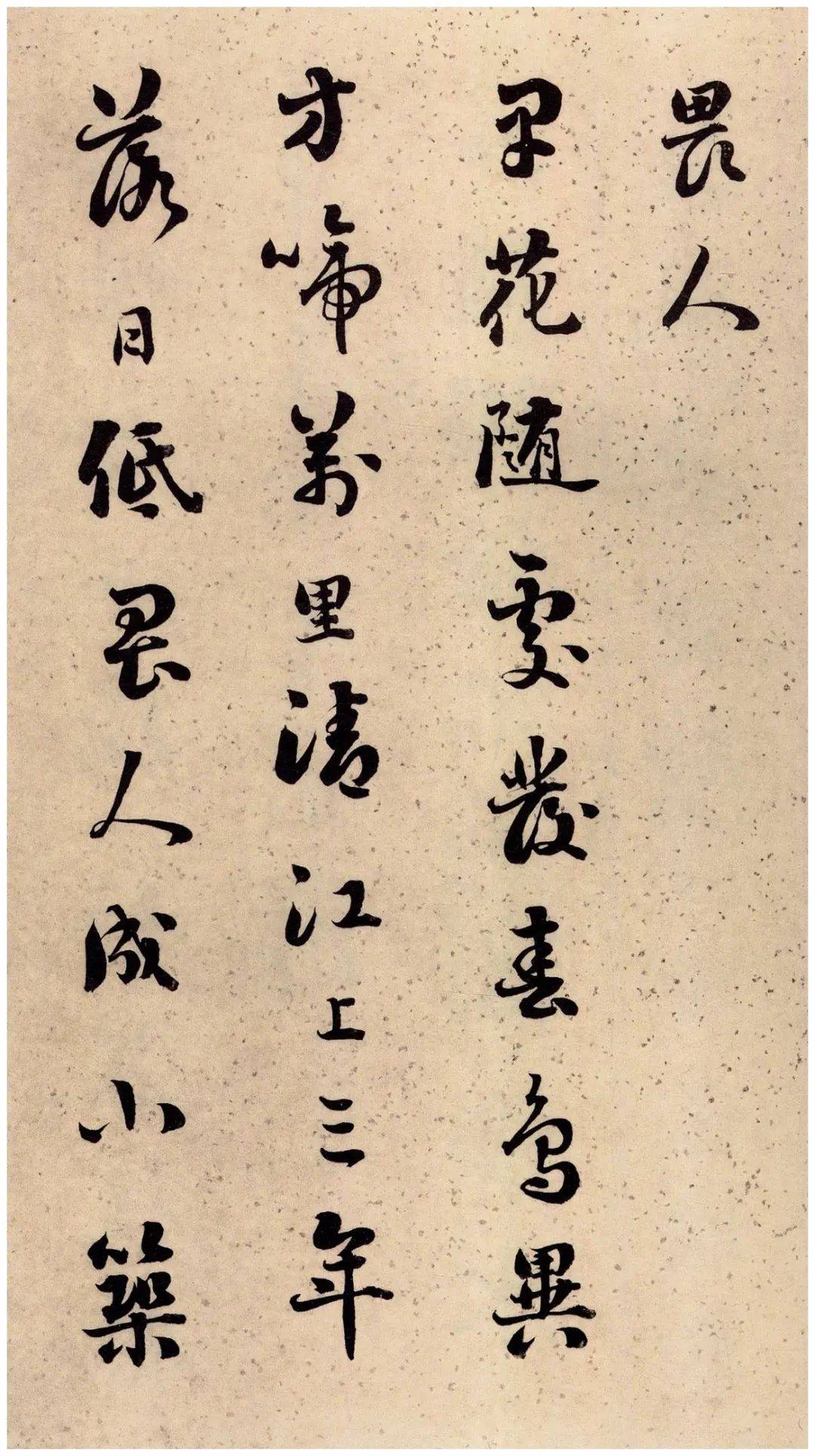

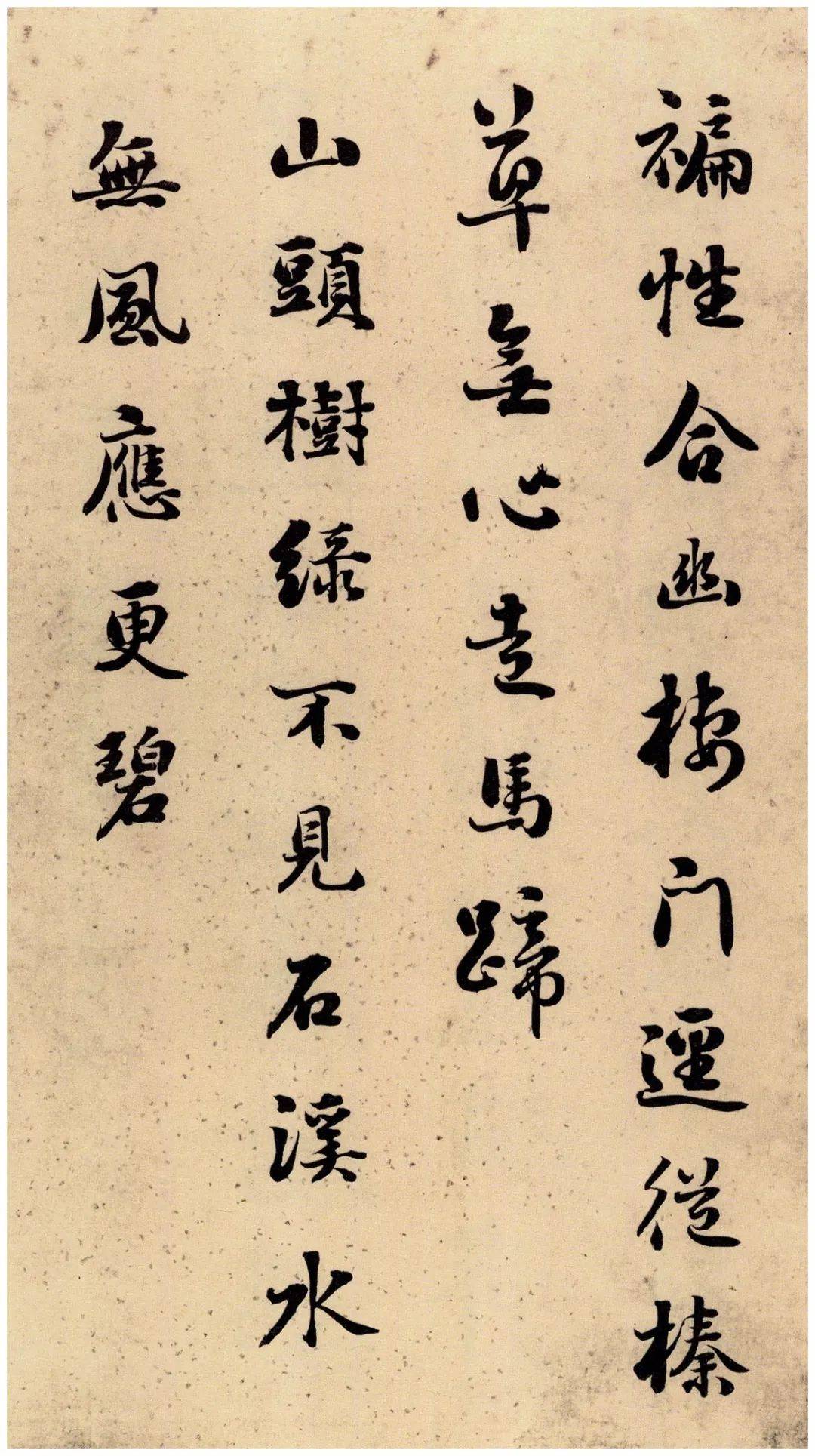

此件刘墉书法册页,作於癸卯春日(1783年),是刘墉六十六岁所书,正是刘墉书风成熟期的代表作之一,可谓字字珠玑,耐人寻味,当属刘墉行草书精品。

《刘墉书法册页》欣赏

刘墉书法具有四大特点:肥、厚、清、静。

『肥』是指其点画形态丰腴。刘墉喜用紫狼硬毫笔,这与同时期书家普遍用羊毫有其独特之处,他多用浓墨,多见重笔,故有『浓墨宰相』之称。他所用纸张大多是蜡笺和高丽纸一类。用硬毫笔在不吸水的纸上书写,能做到不露锋芒、风神内蕴,显示出其笔法之高迈。

『厚』是指其书法行气茂密,笔势雄厚。其章法简约质朴,多字字独立,然气脉贯通,一气呵成。其结体大多扁方形,重心降低。点画之间表现出沉静内敛的厚势与张力。其小楷亦具有擘窠大字的恢宏气象。

『清』是指其书法独具清气。一般来说,肥厚的用笔最易犯臃浊之病。然刘书学董其昌,深悟自为转束之笔法,又得用笔虚实提按之辩证法理,故其书得清雄之趣。

『静』是指其书意趣静谧,神情从容。此境界唯有元气用笔、心手相合方能至。清人郭尚先《芳坚馆题跋》云:『晋唐元明诸大家得力全是个静字,须知火色纯青,大非容易。国朝作者相望,能副是者,只有石菴先生。』

刘墉遗墨以小楷丶行草书为多。他的书法大致可分为三个阶段。

一、早期(8岁—50岁)书风清秀,小楷成熟。受父亲的影响,其书从赵孟頫入手,颇符帝王喜好的时风,珠圆玉润,如美女簪花。王文治说:『刘文正师不多作书,然於书家境界甚深且备,今石菴前辈书名冠海内,谛视之,皆自文正出也。』此时刘墉行草师法董其昌,径取其精华,参以己意,不受馆阁体束缚。

二、中期(50岁—70岁)壮迁坡老,上攀晋唐,是刘墉自家书风形成时期。刘墉在此期间,巧妙地将苏东坡用笔的肉丰骨劲、圆厚多变与颜真卿书法的雄浑遒劲、丰筋宛畅,同鍾繇书法的古朴稚拙、虚妙通灵熔於一炉,最终形成了他丰腴遒劲、雍容宽博、态浓意淡的风格。

三、晚期(70岁—80岁)集帖学之大成,是刘墉书风的昇华期。这时期,刘墉遍临古代刻帖。如《万岁通天帖》《淳化阁帖》《绛帖》《大观帖》《十七帖》《汝帖》《停云馆帖》《戏鸿堂帖》《星凤楼帖》《真赏斋帖》《晚香堂帖》《涿搨快雪时晴帖》《三希堂法帖》等等,都一再临摹。他是典型的由近及远、溯源而上的取法者。

晚年的刘墉,也涉猎六朝碑版,如《瘗鹤铭》等,但他临习最勤的还是鍾王法书。此时他临习法帖已不求其形似,合则取之,不合则棄之,表现出他师心不师跡的過人见识。刘墉晚年书法趋於平淡而至人书俱老、炉火纯青之境,论者比喻为黄钟、大吕之音。

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵删。

(责任编辑:zgshw) |