|

俞子明与浅绛彩瓷器和瓷板画价格和鉴定方法技巧

俞子明与浅绛彩瓷器的前世今生

俞子明,晚清绘瓷家,活跃于同治、光绪年间 ,字子明,号砚溪渔人、砚溪山人,古徽州人(今江西婺源)。他擅人物与花鸟,又工行书及篆书,在浅绛彩瓷器发展中占据重要地位,是晚清民国彩瓷发展衍变具有重要历史意义的大师。从同治十年(1871 年)到宣统二年(1910 年)的 30 多年里,俞子明创作不辍,是晚清浅绛彩画师中创作周期最长,作品存世量最大的画师。

浅绛彩瓷器是清末景德镇具有创新意义的釉上彩新品种。“浅绛” 原是中国画术语,指以水墨勾画轮廓并略加皴擦,以淡赭、花青为主渲染而成的山水画,起源于元代,画家代表人物为黄公望,其著名的《富春山居图》便是典型的浅绛山水画 。而浅绛彩瓷中的 “浅绛”,特指晚清至民国初流行的一种以浓淡相间的黑色釉上彩料,在瓷胎上绘出花纹,再染以淡赭和水绿、草绿、淡蓝及紫色等,经低温(650 - 700℃)烧成的一种特有的低温彩釉。

在当时,粉彩填色前需用玻璃白打底,而浅绛彩不用,直接将淡矾红、水绿等彩画在瓷胎上,所以粉彩有渲染效果而浅绛彩没有。清代粉彩艺人分工细致,文化程度有限,多数只能专注一种题材,而浅绛彩艺人文化素养较高,多数兼善山水、人物、花鸟等多种题材 。清代官窑粉彩由宫中发样,工匠照描填色,难以展现艺人个性;浅绛彩则从图稿设计、勾画到渲染都由一人完成,能自由表达画者的风格与个性,文化气息更为浓郁。浅绛彩瓷还在瓷画上题写作者名字,或题诗、署款兼备,这在中国陶瓷史上是一种创举,使中国画 “诗、书、画” 一体的优良传统在瓷器上得以体现,也为近、现代的新粉彩瓷创造了新模式。

从道光末年开始萌芽,到同治、光绪时期,浅绛彩迎来了它的 “黄金时代”。当时,原御窑厂的画师们如程门、金品卿、王少维、俞子明等纷纷投身浅绛彩瓷的创作,名家辈出,作品的书画水平极高,可与纸绢丹青媲美。这一时期,浅绛彩瓷器不仅有供观赏的瓷板、扁壶等,还拓展到日常用品,如帽筒、水盂、印盒、花盆等,几乎覆盖整个日用瓷领域,深受文人士大夫和普通民众的喜爱 。

市场上的价格百态

在收藏市场中,俞子明浅绛彩瓷器的价格呈现出多样化的态势,这主要受多种因素影响。

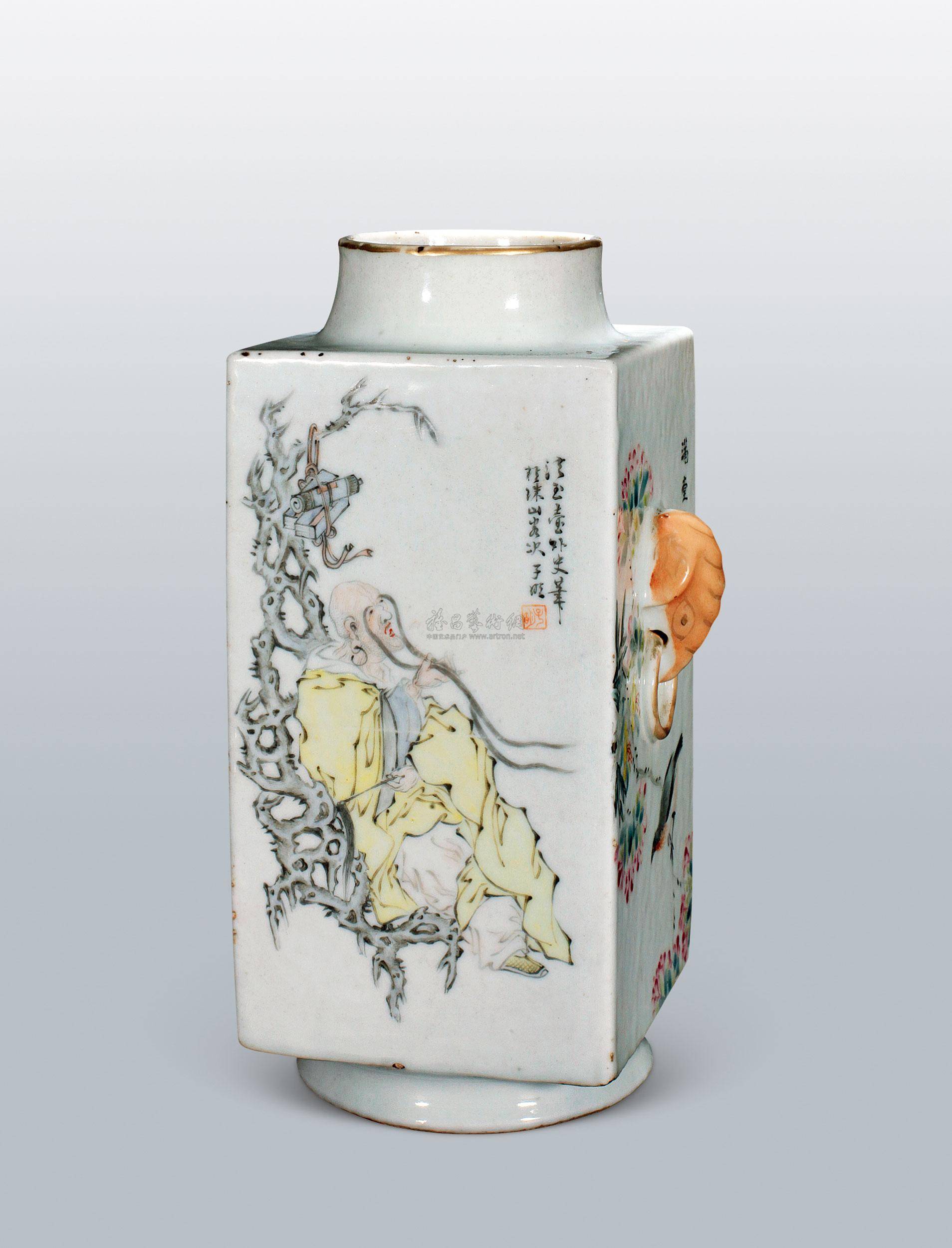

从年代维度来看,同治、光绪年间作为浅绛彩瓷器的黄金发展期,俞子明在这一时期创作的作品,因更具时代代表性与艺术价值,价格往往高于其他时期。像一件光绪年间的俞子明浅绛彩山水图象耳琮式瓶,市场价值可达 5 - 6 万元,这是因为它不仅承载着当时的绘画风格与文化内涵,还反映了俞子明在艺术创作成熟阶段的技艺水平 。

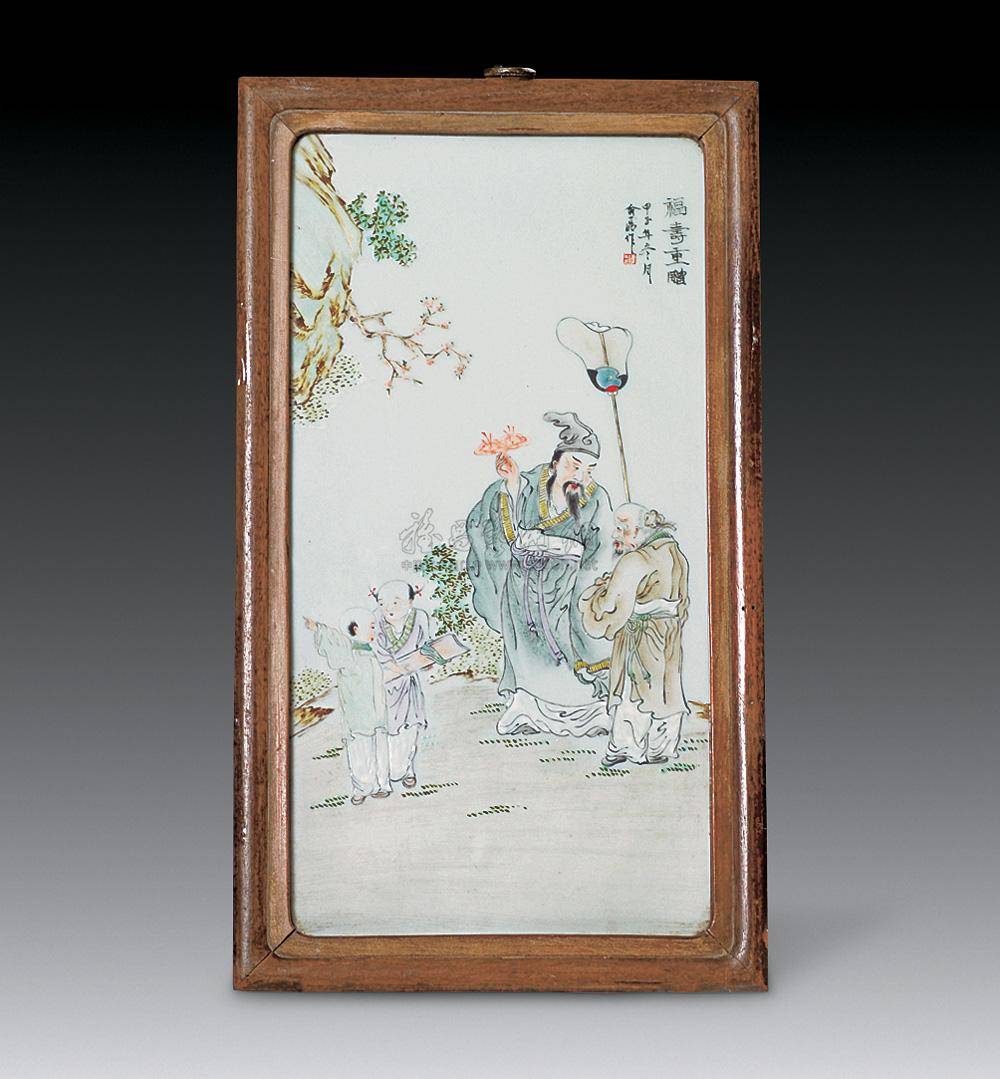

工艺水平对价格的影响也十分显著。俞子明擅长人物与花鸟绘画,若一件瓷器在人物刻画上细致入微,表情、神态栩栩如生,花鸟描绘生动活泼,色彩鲜艳协调,书法与篆书笔力刚劲、韵味十足,那么这件作品价格必然不菲。例如他的浅绛彩瓷板画,绘画人物出众,绘画传统题材高士煮酒论道,人物、花鸟、山水均擅,其价值自然高于普通工艺的作品。

保存状况是影响价格的关键因素。保存完好,无明显瑕疵、裂纹、磨损的俞子明浅绛彩瓷器,价格会远超有破损的同类器物。一件有轻微磕碰或釉彩脱落的浅绛彩温酒壶,即便出自俞子明之手,价格也会大打折扣,可能仅为完好品的几分之一。而完美保存的作品,不仅能完整呈现其艺术魅力,还具有更高的收藏稳定性与传承价值。

稀有性同样左右着价格。如果一件俞子明浅绛彩瓷器在造型、题材、纹饰等方面独特,存世量稀少,就会备受藏家追捧,价格飙升。如带有特殊纪年款识、特定历史时期定制或与知名人物相关的作品,因具有特殊历史意义与文化价值,价格往往远超普通作品。

在不同交易平台,俞子明浅绛彩瓷器价格也有差异。在古玩市场,价格相对灵活,受买卖双方议价能力、市场供需关系等因素影响较大;在正规拍卖会,凭借专业鉴定、良好信誉与广泛宣传,拍出的价格通常更能反映其真实价值,且不乏拍出高价的精品。如在一些知名拍卖会上,名家的浅绛彩瓷作品就拍出了令人瞩目的价格,这也带动了俞子明浅绛彩瓷器在收藏市场的热度。俞子明浅绛彩作品鉴定交易咨询下图 珠山老师。

练就火眼金睛:鉴定技巧

在收藏俞子明浅绛彩瓷器时,掌握鉴定技巧至关重要,这能帮助藏家避免买到赝品,确保收藏的价值与意义。可以从以下几个关键方面入手:

从画风笔触辨真伪

俞子明的绘画风格独特,在人物、花鸟、山水等题材上都有鲜明特点。他的人物画多以神仙题材和历史典故为主 ,造型生动,线条勾勒细腻流畅,人物的神态、表情刻画入微,比如在表现人物的喜怒哀乐时,通过眉眼、嘴角的细微变化展现得淋漓尽致。在绘制花鸟时,他取民间画法,色彩热烈艳丽,注重对花鸟形态的捕捉,使画面充满生机与活力,每一片羽毛、每一片花瓣都描绘得栩栩如生。他的山水画则以水墨勾画轮廓并略加皴擦,再以淡赭、花青为主渲染,营造出悠远的意境,山峦的起伏、树木的疏密都安排得恰到好处。

其笔触特点鲜明,线条刚劲有力又不失灵动,在勾勒人物轮廓和物体边缘时,线条的粗细、轻重变化自然,富有节奏感。在色彩渲染上,他采用独特的技法,使色彩过渡自然,层次丰富。比如在绘制人物的服饰时,通过色彩的浓淡变化表现出衣物的质感和光影效果。

而仿品在画风笔触上往往存在明显差异。仿品的人物造型可能呆板生硬,缺乏生动性,线条勾勒粗糙,不够流畅,色彩渲染也较为生硬,过渡不自然,常常出现色彩堆积或不均匀的情况。比如在仿品的山水画中,山峦的形态可能显得过于规整,缺乏自然的韵味,树木的绘制也较为粗糙,无法体现出俞子明作品中那种细腻的笔触和丰富的层次感。

款识印章里的乾坤

俞子明作品的款识丰富多样,名款常见的有新安俞子明、俞子明、砚溪俞子明、砚溪渔人、砚溪山人、子明、子明氏等 。印章款多为子明、明,早期作品的印章款较为精细,中晚期则相对草率一些,有时会出现草草的一个 “印” 字。底款常见 “砚溪草堂” 。轩室名号有珠山逸致室、珠山之清林书屋、友竹山房、友竹轩、砚溪草堂、昌江吉祥居等。

不同时期的款识具有不同特点。早期作品的款识,书法风格较为工整严谨,笔画粗细均匀,结构端庄稳重;随着时间推移,中晚期作品的款识在书法风格上更加自由奔放,笔画的粗细变化更加明显,体现出俞子明在艺术创作上不断成熟和个性化的过程。

在鉴定时,要特别注意仿品在款识上的常见破绽。仿品的款识可能存在书法水平低下,笔画软弱无力,结构松散,字体比例不协调等问题。印章的仿刻也往往不够精准,印文的线条粗细、转折处的处理与真品存在差异,印章的材质和印泥的色泽质感也可能与真品不符。有些仿品还会出现款识与作品风格不符的情况,比如将晚期的款识风格用于早期的作品上,或者在一些不符合俞子明创作习惯的器物上出现他的款识。

材质工艺细节探秘

俞子明浅绛彩瓷器在材质和工艺上有其独特之处。瓷胎方面,多采用当时景德镇常见的瓷土,质地细腻,胎体轻薄,胎质坚硬且紧密,敲击时声音清脆悦耳 。彩料使用的是浅绛彩特有的低温彩料,色彩丰富而柔和,以浓淡相间的黑色釉上彩料勾勒纹饰,再染以淡赭、水绿、草绿、淡蓝及紫色等,这些彩料在低温烧制后呈现出独特的质感和光泽。

制作工艺上,俞子明的作品从图稿设计、勾画到渲染都由他一人完成,这使得作品具有统一的艺术风格和强烈的个人色彩。在烧制过程中,由于是低温烧制,瓷器表面会留下一些独特的烧制痕迹,如釉面的细微开片、彩料的流淌痕迹等,这些痕迹自然而不规则,是鉴定的重要依据。

从材质工艺细节判断真伪时,要注意观察瓷胎的质地、颜色和厚度,看是否符合俞子明所处时代的特征。仿品的瓷胎可能质地粗糙,颜色不纯,胎体过厚或过薄。对于彩料,要观察其色泽、质感和附着力,仿品的彩料可能颜色过于鲜艳或暗淡,质感不真实,附着力差,容易出现脱落现象。还要仔细观察烧制痕迹,仿品的开片可能过于规则或不自然,彩料流淌痕迹也可能是人为刻意制造的,缺乏真品那种自然流畅的感觉。

收藏与投资的展望

俞子明浅绛彩瓷器凭借其独特的艺术魅力、深厚的历史文化内涵以及在浅绛彩瓷发展历程中的重要地位,在收藏领域中占据着不可忽视的一席之地。从艺术价值来看,他将人物、花鸟、山水等题材与书法、篆书完美融合于瓷器之上,展现出高超的绘画技艺与艺术修养,其作品具有极高的审美价值,为收藏者带来独特的艺术享受。从历史价值层面而言,作为晚清绘瓷家,他的作品见证了浅绛彩瓷从兴起至繁荣的阶段,反映了当时的社会文化风貌与制瓷工艺水平,是研究晚清瓷器发展与社会文化的重要实物资料。

在收藏市场中,俞子明浅绛彩瓷器近年来备受关注,价格呈现出稳步上升的趋势。随着人们对传统文化的热爱与对艺术品收藏的热情不断高涨,浅绛彩瓷作为中国传统陶瓷艺术中的独特品类,其市场需求也在逐渐增加。尤其是一些精品佳作,更是成为藏家竞相追逐的对象,这也为俞子明浅绛彩瓷器的收藏投资提供了广阔的前景。

不过,收藏投资俞子明浅绛彩瓷器并非毫无风险。市场波动是不可避免的因素,收藏市场的行情受到经济形势、政策法规、收藏热点变化等多种因素影响。当经济形势不佳时,收藏市场可能会出现低迷,导致藏品价格下跌;若收藏热点转移,浅绛彩瓷的关注度和市场需求也可能受到冲击,从而影响其价格走势。

赝品风险也是收藏者需要重点防范的。由于俞子明浅绛彩瓷器价值较高,市场上存在不少仿制品。这些赝品制作工艺参差不齐,有些仿品通过高超的作伪手段,试图以假乱真,这对收藏者的眼力和鉴别能力是极大的考验。如果收藏者缺乏足够的专业知识和经验,很容易上当受骗,购买到赝品,造成经济损失。

因此,对于有意收藏投资俞子明浅绛彩瓷器的人来说,在涉足这一领域之前,务必要通过各种途径深入学习相关知识,提升自身的鉴赏水平,了解市场动态与价格走势。在购买时,应选择正规、信誉良好的交易渠道,如知名拍卖会、专业古玩店等,并尽可能寻求专业鉴定师的帮助,对藏品进行严格鉴定,确保藏品的真实性与品质,谨慎做出收藏投资决策。

内容源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |