|

溯源:官窑内造款瓷器的前世今生

官窑内造款瓷器,诞生于清末民初这一风云变幻的特殊时期 ,是中国陶瓷发展史上一段独特历史的见证。清朝自嘉庆之后,国力便呈逐渐衰退之势,曾经盛极一时的官窑也受到了严重的冲击。到了光绪年间,列强入侵、国内局势动荡不安,外销瓷出口量大幅缩减,景德镇制瓷业遭受重创,官窑的资金来源也越发紧张,面临着前所未有的生存危机。

在这样的背景下,为了维持自身的运转,官窑厂不得不另寻出路,开始钻空子生产署款 “官窑内造” 的瓷器,偷偷销往民间。从本质上来说,这类瓷器并非严格意义上的官窑瓷器,而是官窑厂为谋生计所生产的民间用瓷。但由于其通常由御窑厂画师绘制,所以在画工和品质上,有着一定的保证,这也使得它与普通民窑瓷器有所区别。

关于 “官窑内造” 款瓷器的出现,还有其他几种说法。一种是说光绪年间,官窑为增加营收,特意设计了 “官窑内造” 款识,用于生产民间用瓷。还有一种说法与同治、光绪大婚有关,当时御窑厂招入了许多民间工匠,这些工匠在练手时制作的瓷器,虽然精美却不符合进宫标准,于是便打上 “官窑内造” 款变卖。另外,古董商联合制造商的炒作行为,也是 “官窑内造” 瓷器出现的一个原因。当时,一些古董商和制造商瞅准商机,大量烧造 “官窑内造” 瓷器,利用人们对官窑瓷器的追捧心理,引发购买热潮。

从时间发展来看,清末时期的 “官窑内造” 瓷器质量上乘,普遍高于民窑瓷器。很多藏家手中的清末 “官窑内造” 瓷器,“官窑” 或 “官” 字多有缺笔画的现象 ,这极有可能是当时官窑厂为了逃避检查、害怕被捉住把柄而故意为之。到了民国时期,“官窑内造” 瓷器的情况变得更为复杂。由于之前 “官窑内造” 瓷器的畅销,使得市场上出现了大量仿品。这些仿品有的是古董商和制造商为了追逐利益而大量烧制的,有的则是一些技艺不精的工匠,借着 “官窑内造” 的名号来谋求生计。所以,民国时期的 “官窑内造” 瓷器,大多被业内人士认为是仿品 。 总体而言,官窑内造款瓷器是清末民初特殊历史背景下的产物,它的出现不仅反映了当时官窑的生存困境,也体现了社会经济和文化的变迁。

官窑内造款瓷器的独特标识

(一)款识特征解析

官窑内造款瓷器的款识,犹如一部无声的史书,记录着其发展的轨迹,不同时期有着鲜明的特点。

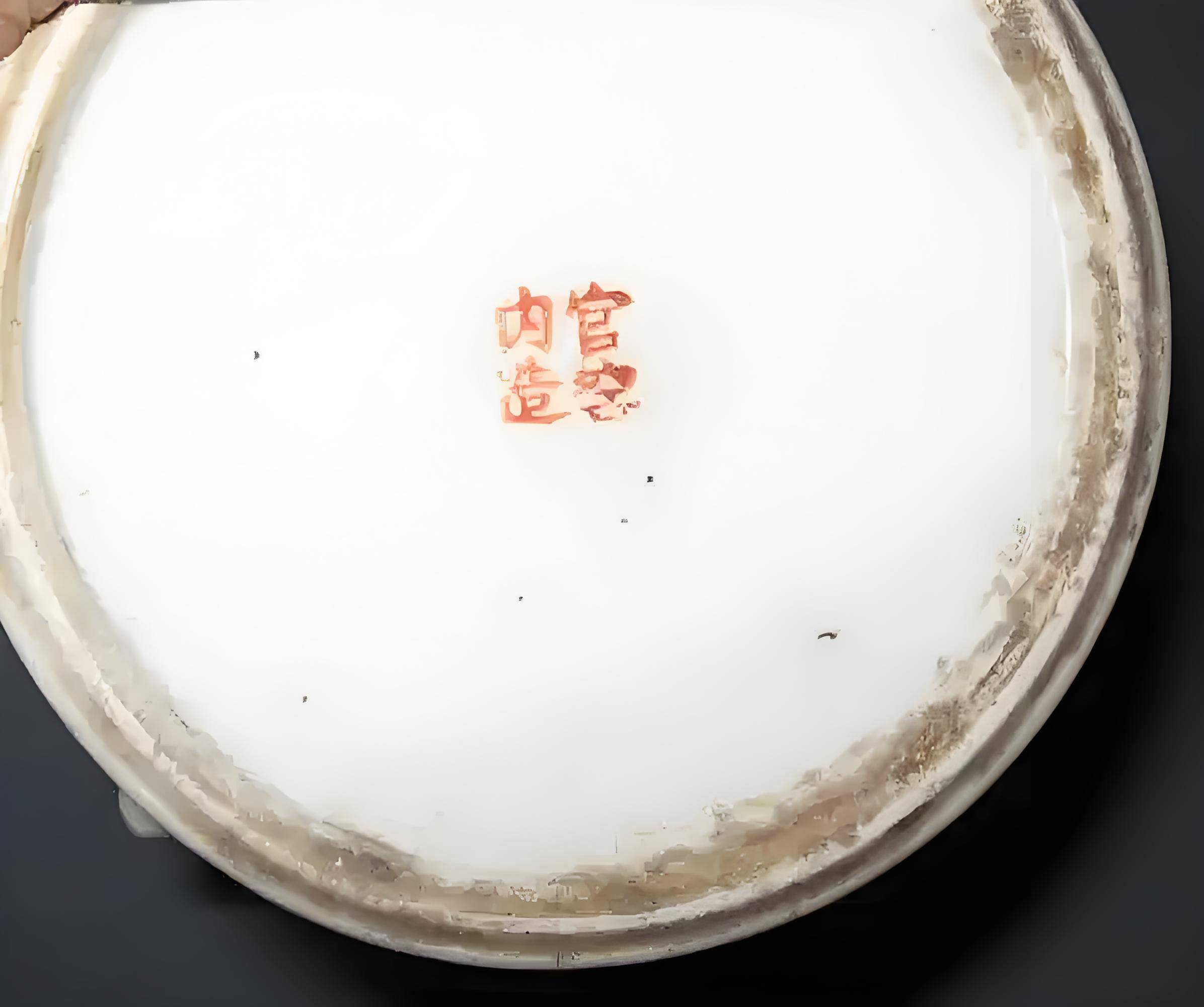

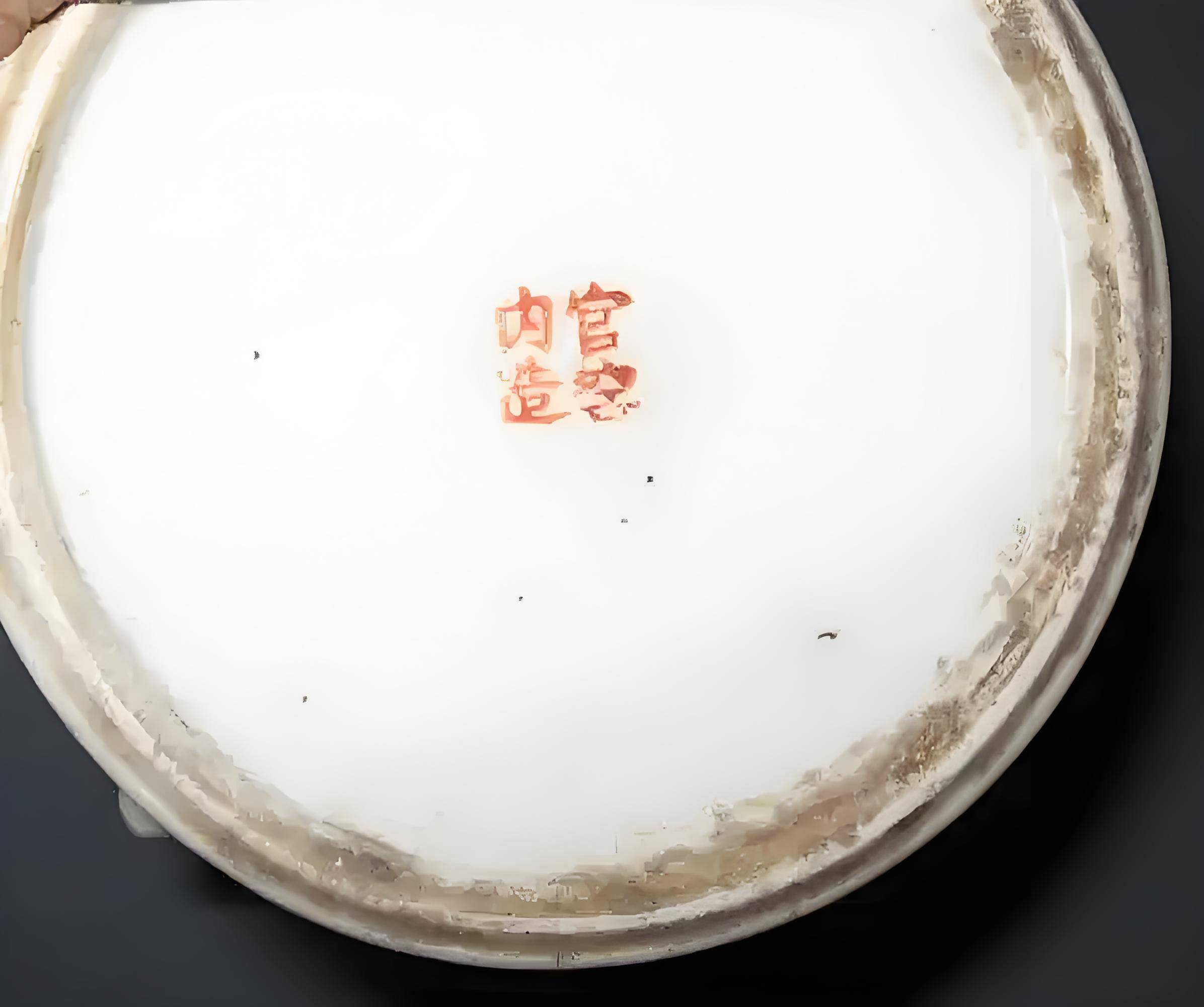

清末时期,最早出现的 “官窑内造” 款识为手写楷书。但由于当时这种私自生产民间用瓷的行为存在风险,为了逃避检查,避免被捉住把柄,很多瓷器上的 “官窑” 或 “官” 字存在缺笔画的现象 ,这也成为了清末 “官窑内造” 瓷器款识的一个显著特征。像一些收藏家手中收藏的清末浅绛彩花鸟温酒杯,其底部的 “官窑内造” 款,“官” 字的笔画就有缺失,十分明显。

随着时间的推移,到了民国初期,“官窑内造” 款识发生了变化,开始采用一带矾红的四方印章款。这一改变,主要是因为官窑厂大量生产此类瓷器,手写款识费人费时,而印章款则更加便捷高效。不过,这一时期的印纹较为模糊,与清末时期的手写楷书款形成了鲜明的对比。比如,民国时期的一些粉彩瓷器,底部的四方印章款 “官窑内造”,印纹的边缘不够清晰,字体的细节部分也较为模糊 。

民国后期,“官窑内造” 款识又有了新的变化,工匠们开始直接把 “官窑内造” 按当时官款的规矩用正楷明白地写出来。此时的诗文字体清楚,相较于之前的模糊印章款,显得更加工整规范 。一些釉面色微青,质地厚,有油腻感,这类瓷器中有些是质量比较高的真品,但也有些可能是新品。例如一件民国后期的 “官窑内造” 款粉彩花瓶,其款识笔画清晰,字体端正,釉面的油腻感也较为明显,通过与同时期的其他瓷器对比,可以明显看出其款识和釉面的独特之处。

(二)典型图案纹饰揭秘

官窑内造款瓷器的图案纹饰丰富多样,具有浓郁的时代特色和艺术价值。常见的纹饰有红牡丹、黄拂手、黑喜鹊等,这些纹饰不仅展现了当时的审美情趣,还蕴含着深刻的文化内涵。

红牡丹纹饰是官窑内造款瓷器中常见的一种。牡丹,素有 “花中之王” 的美誉,象征着富贵、繁荣和美好。在官窑内造款瓷器上,红牡丹的色彩鲜艳夺目,花瓣层次分明,画家运用细腻的笔触,将牡丹的娇艳姿态描绘得淋漓尽致。有的红牡丹纹饰采用工笔重彩的手法,红色的牡丹在绿叶的衬托下,显得格外雍容华贵;有的则运用写意的笔法,寥寥几笔,便勾勒出牡丹的神韵,给人以简洁而富有意境的美感。在一件清末的 “官窑内造” 款粉彩瓷盘上,盘心绘制着一朵盛开的红牡丹,花瓣用鲜艳的红色粉彩绘制,细腻的笔触将花瓣的纹理和质感表现得栩栩如生,周围环绕着几片嫩绿的叶子,色彩对比强烈,整个画面充满了生机与活力。

黄拂手纹饰也颇具特色。佛手,因其形状像人的手指,故得名,在传统文化中,佛手象征着吉祥、如意和福寿。官窑内造款瓷器上的黄拂手纹饰,颜色金黄,给人以高贵、典雅的感觉。其造型或写实,或夸张,形态各异。有的黄拂手纹饰与其他花卉、果实等组合在一起,形成一幅寓意美好的画面;有的则单独作为主题纹饰,简洁而醒目。在一件民国时期的 “官窑内造” 款粉彩笔筒上,筒身绘制着一只黄色的佛手,佛手的形态饱满,线条流畅,黄色的粉彩均匀地涂抹在瓷胎上,散发出柔和的光泽,展现出独特的艺术魅力。

黑喜鹊纹饰同样引人注目。喜鹊,在中国文化中是吉祥的象征,代表着好运和喜事临门。官窑内造款瓷器上的黑喜鹊,通常以黑色为主色调,搭配其他色彩,使画面更加生动活泼。其绘画风格或细腻写实,或简洁夸张,黑喜鹊的形态栩栩如生,或站立枝头,或展翅飞翔,充满了动感。在一件 “官窑内造” 款的浅绛彩瓷板画上,画面中一只黑喜鹊站在树枝上,昂首啼鸣,黑色的羽毛用细腻的笔触描绘,质感十足,树枝和周围的花朵则用淡雅的色彩渲染,与黑喜鹊形成鲜明的对比,营造出一种宁静而美好的氛围。

从材质工艺鉴别真伪

(一)胎质:年代的 “指纹”

官窑内造款瓷器的胎质,是鉴别其真伪的重要依据之一,不同时期有着独特的特征,就像每个人的指纹一样独一无二。

清末时期,真品的胎质通常较为细腻,但并非像现代仿品那般极致的细腻。这是因为当时的制作工艺和原料选取与现代有所不同,在细腻之中,还能隐隐看到一些自然的颗粒感,这是岁月留下的痕迹,也是当时工艺水平的体现。从颜色上看,真品的胎质多呈现出一种自然的米黄色或者灰白色,这种颜色并非是刻意调配出来的鲜艳色彩,而是在长期的烧制过程中,由原料本身的特性和烧制环境共同作用形成的,给人一种古朴、沉稳的感觉。例如,在一些清末的 “官窑内造” 款青花瓷瓶上,仔细观察其胎质,能看到细腻的质地中夹杂着些许细小的颗粒,胎色微微泛黄,犹如岁月沉淀下来的旧物,散发着独特的韵味。

与之相比,现代仿品的胎质往往存在明显的问题。有些仿品为了追求所谓的 “完美”,将胎质制作得过于洁白、细腻,没有了真品那种自然的质感和颗粒感,显得过于刻意和虚假。这种过度加工的胎质,就像是经过了精细打磨的现代工艺品,失去了历史的厚重感。还有一些仿品,由于对真品胎质的研究不够深入,在颜色的调配和烧制过程中把握不好,导致胎质颜色要么过于苍白,缺乏真品的韵味;要么过于鲜艳,与真品的古朴色调相差甚远,一眼就能看出破绽。

(二)釉色:岁月的 “光泽”

釉色,宛如官窑内造款瓷器身上岁月留下的独特光泽,每一件真品的釉色都有着其独特的韵味,是鉴别真伪的关键因素之一。

清末时期,官窑内造款瓷器的真品釉色,大多呈现出一种微微泛青的色调,这种青色并非是那种鲜艳夺目的青,而是一种内敛、含蓄的青,仿佛是在诉说着历史的沧桑。釉质厚重,有明显的油腻感,用手触摸,能感受到一种温润如玉的质感,就像抚摸着一块历经岁月打磨的美玉。这种油腻感,是由于当时独特的釉料配方和烧制工艺所形成的,使得釉面在光线的照射下,呈现出一种柔和、细腻的光泽,给人以视觉上的享受。在一件清末的 “官窑内造” 款粉彩瓷碗上,其釉色微青,釉质厚而油腻,当光线洒在上面时,能看到釉面反射出的柔和光芒,仿佛能透过这层光芒,看到那个时代的影子。

反观现代仿品的釉色,往往存在诸多不自然之处。有的仿品釉色过于鲜艳,像是人工刻意调配出来的,失去了真品那种自然、含蓄的美感,显得十分刺眼;有的则过于暗淡,没有真品那种温润的光泽,仿佛是一件失去了生机的器物。一些仿品在釉色的烧制过程中,由于技术不到位,还会出现釉面不均匀、气泡过多等问题,这些瑕疵都使得仿品与真品之间的差距一目了然。比如,有的仿品为了追求与真品相似的釉色,大量添加化学颜料,导致釉色看起来不自然,颜色过于浓重,而且在使用一段时间后,还容易出现褪色的现象,这与真品经过长时间岁月洗礼依然保持稳定的釉色形成了鲜明的对比。官窑内造款瓷器鉴定交易咨询下图 景德镇徐先生。

(三)制作工艺:时代的 “烙印”

制作工艺,是官窑内造款瓷器身上深深的时代烙印,不同时期的制作工艺特点,为我们鉴别真伪提供了重要的线索。

清末时期,官窑内造款瓷器的真品,大多由御窑厂画师绘制,这些画师技艺精湛,有着极高的艺术水准。他们在绘制瓷器时,线条流畅自然,无论是人物、花鸟还是山水,都能被描绘得栩栩如生,每一个细节都处理得恰到好处,展现出了极高的艺术价值。在瓷器的制作过程中,对于器型的把握也十分精准,比例协调,线条优美,整体给人一种端庄、大气的感觉。而且,当时的制作工艺注重细节,在一些细微之处,如器物的边缘、底部等,都处理得非常精致,体现了工匠们的高超技艺和严谨态度。比如,一件清末的 “官窑内造” 款浅绛彩人物瓷板画,画中的人物神态生动,表情细腻,衣纹线条流畅自然,仿佛能看到人物的动态和情感,充分展现了御窑厂画师的高超技艺。

现代仿品在制作工艺上,往往存在着粗糙、不符合时代特征等问题。由于仿品制作商为了追求利润,往往采用低成本的制作方式,使得仿品的制作工艺无法与真品相媲美。在绘画方面,仿品的线条往往生硬、呆板,缺乏真品那种流畅自然的感觉,人物形象刻画得不够生动,花鸟、山水等图案也显得缺乏神韵。在器型制作上,仿品的比例可能会出现不协调的情况,线条不够优美,整体给人一种生硬、不自然的感觉。一些仿品在制作过程中,还会忽略细节处理,比如器物的边缘不够光滑,底部的处理不够精细,这些都暴露出了仿品制作工艺的粗糙。而且,由于现代制作工艺与清末时期有着很大的不同,仿品往往无法完全还原真品的制作工艺,这也成为了我们鉴别真伪的重要依据之一。例如,现代仿品在绘画时,可能会使用喷枪等现代化工具,导致画面缺乏手工绘制的质感和层次感,与真品的手工绘制工艺有着明显的区别。

火眼金睛:识破常见造假手段

(一)老胎新用的陷阱

在官窑内造款瓷器的造假手段中,老胎新用是较为常见且具有一定迷惑性的一种,主要包括老胎接底、老胎新釉、老胎新彩、老胎后刻款等方式。

老胎接底,是将残损的真品瓷器的底足切割下来,重新烧制在新作伪的瓷器上。由于底是真品,容易让收藏者产生误判。在鉴别时,需要注意观察底上部分是否具备老底时期的特征,老底釉面与上部分釉面是否一致。比如,在宋代建窑瓷器中,接底分为冷接和热接两种,通过放大镜可以将冷接底排除,而热接的造假方法则需要从多个方面去综合判断,如观察接口处的痕迹、胎质的衔接情况等。在市场上,曾出现过一些仿清代官窑的瓷器,通过老胎接底的手法蒙混过关,有的甚至进入了拍卖会,让不少收藏者上当受骗。

老胎新釉,造假者往往从窑址等地方弄到一些古瓷,这些古瓷的胎是老的,但釉面基本都剥蚀得非常严重,于是他们重新补釉修理后二次入窑烧制。二次重新进窑复烧的瓷器,往往会出现气泡增多增大、变得密集,青花发色晕散甚至模糊不清的情况,更有甚者胎体起泡。当遇到这类看起来胎老但釉面却很新的瓷器时,就需要仔细辨别。例如,一些二次入窑复烧的南宋建窑盏,其釉面的气泡明显比真品增多,青花的发色也不如真品清晰,这些特征都可以作为鉴别真伪的依据。

老胎新彩,是在原有的单色釉面上面新加以粉彩绘画,以迷惑藏友。老胎新彩的辨别,关键在于观察画面是否缺乏神韵,是否没有真品生动。如果釉面有划伤部分,且压在了粉彩画面的下方,则肯定为后期加彩所导致。晚清民国时期和现代都比较多见这种造假方式。比如,一些晚清粉彩盘,原本是单色釉的老瓷器,造假者在上面新加上粉彩绘画,其画面的细腻程度和色彩的协调性都远不如真品,仔细观察就能发现破绽。

老胎后刻款,众所周知,古代瓷器很多都会在底部刻写款识,自明代开始,瓷器的款识装饰逐渐盛行,也成为鉴定瓷器的重要依据之一。瓷器后刻款作为一种提高价值的作伪手法,现在也出现在各个古玩交易市场中。后刻的款识多数刀法锋利,里面没有包浆。宋代建窑供御刻款、唐代邢窑后刻款等,都是后刻款的典型例子。在鉴别官窑内造款瓷器时,如果发现款识的刀法过于锋利,缺乏自然的磨损痕迹和包浆,就需要警惕是否为后刻款。

(二)人为做旧的伪装

人为做旧是官窑内造款瓷器造假的另一种常见手段,其目的是让仿品看起来更有年代感,从而迷惑收藏者,常见的有人为浸色、仿造钜钉等方式。

浸色是一种较为常见的做旧手段。市场上很多瓷器上会出现一些红色的斑,胎子上、釉面上都有,给人一种年头很长的感觉,实际上,这是用高锰酸钾涂在瓷器的胎釉上面所形成的人为做旧效果。除了这种浸色方法以外,有些造假者还会用茶叶水将瓷器放在锅里煮,以增强其色彩陈旧之感。鉴别时,需要注意观察这些颜色是否自然,是否有不均匀、浮于表面的现象。真正历经岁月的瓷器,其颜色是自然渗透的,而浸色的仿品颜色往往过于鲜艳或过于暗淡,分布也不均匀。比如,一件用高锰酸钾浸色的仿官窑内造款瓷器,其红色斑点看起来十分突兀,没有真品那种自然的过渡和融合,仔细观察就能发现是人为做旧的痕迹。

仿造钜钉也是造假者常用的手段之一。随着瓷器在拍卖市场上的持续走高,完整瓷器越来越难淘,价值也越来越高,很多残器成为了藏友争相收藏的品种。由于很多老瓷器由于经年历久产生了破损,过去会有把破碎的瓷器锔上的行当,造假者便看中了这一门路,仿造老锔子钉去蒙蔽藏友。老瓷器的锔钉经过长时间的使用和氧化,会呈现出自然的磨损和包浆,而仿造的锔钉往往比较新,没有这种岁月的痕迹。在鉴别时,可以通过观察锔钉的材质、形状、锈迹以及与瓷器的结合程度等方面来判断真伪。例如,真品的锔钉材质通常比较古朴,锈迹自然,与瓷器的结合紧密,而仿造的锔钉可能材质粗糙,锈迹不自然,与瓷器的结合也比较生硬。

实战演练:鉴定步骤与要点总结

鉴定官窑内造款瓷器,是一场需要综合运用多方面知识和经验的实战,每一个环节都至关重要,以下是系统的鉴定步骤与要点总结。

首先,仔细观察款识。款识是官窑内造款瓷器的重要标识,不同时期有着不同的特点。清末时期,手写楷书款的 “官窑” 或 “官” 字可能存在缺笔画现象;民国初期,采用一带矾红的四方印章款,印纹较为模糊;民国后期,正楷款识清晰工整 。要注意观察款识的字体风格、笔画粗细、颜色、印章的清晰度等细节,与真品的款识特征进行对比,判断其真伪。

接着,审视图案纹饰。常见的红牡丹、黄拂手、黑喜鹊等纹饰,真品的绘画线条流畅自然,色彩搭配协调,富有神韵。仿品往往线条生硬,色彩不自然,缺乏真品的生动感。观察纹饰的布局是否合理,绘画的细节是否精致,比如花瓣的纹理、鸟的羽毛等,这些都能帮助我们判断瓷器的真伪。

然后,分析胎质。清末真品的胎质细腻且有自然颗粒感,颜色多为米黄色或灰白色;现代仿品胎质过于洁白细腻或颜色不自然。用手触摸胎体,感受其质地,观察胎质的颜色和颗粒分布情况,还可以通过强光照射,观察胎体的透光性和内部结构,进一步判断胎质的真伪。

再看釉色。真品釉色微微泛青,釉质厚重有油腻感;仿品釉色过于鲜艳或暗淡,存在气泡过多、釉面不均匀等问题。在光线充足的地方,观察釉面的光泽和颜色,用手触摸釉面,感受其质感,注意釉面是否有瑕疵和人为做旧的痕迹。

最后,研究制作工艺。真品由御窑厂画师绘制,线条流畅,器型规整,注重细节;仿品工艺粗糙,线条生硬,器型比例不协调,细节处理不到位。对比真品和仿品在绘画、器型制作、细节处理等方面的差异,从整体上判断瓷器的制作工艺是否符合时代特征。

在鉴定官窑内造款瓷器时,一定要综合判断,不能仅凭某一点就下结论。要将款识、图案纹饰、胎质、釉色、制作工艺等方面的特征结合起来,进行全面、细致的分析。同时,多接触真品,积累经验,提高自己的鉴别能力。只有这样,才能在复杂的市场中,准确地识别出官窑内造款瓷器的真伪,避免上当受骗 。

(责任编辑:zgshw) |