|

解码“大明宣德年制”款识:探寻真品奥秘

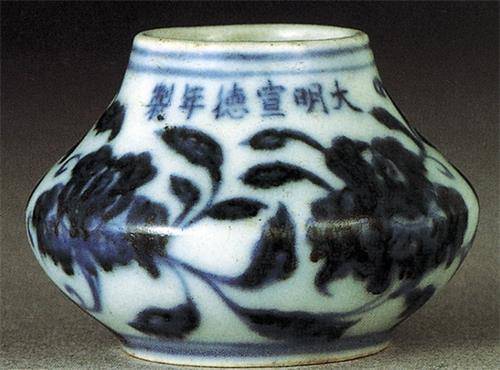

大明宣德年制款识,作为中国古代文物中的重要标识,承载着深厚的历史文化内涵。它首次大量出现于明朝宣德年间(1426 - 1435 年)的各类器物之上,尤以瓷器和铜炉最为典型。这一时期,社会经济繁荣,文化艺术蓬勃发展,宣德皇帝朱瞻基对艺术有着浓厚的兴趣与极高的鉴赏力,在他的推动下,宫廷手工艺达到了前所未有的高度,“大明宣德年制” 款识应运而生,成为当时精湛工艺与辉煌文化的象征。

瓷器方面,宣德官窑瓷器的款识开创了中国官窑瓷器款识的新纪元 。在此之前,瓷器上的款识并不普遍,形式也较为简单。而宣德时期,瓷器款识种类繁多,有楷书题写和篆书题写两种。篆书题写以刻划暗款为主,多见于单色釉瓷器上,一般为 “某某年制” 四字 。青花楷体题写的年款则有 “大明某某年制”“大明某某年造”“某某年制” 等形式,成为此后明代历朝乃至清代题写年款的主要模式。宣德官窑瓷器年款的边饰丰富多样,有单圈、双圈、单框、双框、椭圆、莲瓣等,文字排列有直行和横书两种,落款位置更是不拘一格,既有器心、器底、口沿、器肩、器腹,也有里壁、底面、碗盖等,变化之多堪称明代款式之最,也正因此,留下了 “宣德款遍器身” 的说法。这反映出宣德时期在款识规范上虽处于探索阶段,尚未形成固定模式,但却展现出了丰富的创造力和多样性。

在铜炉领域,宣德炉更是闻名遐迩。宣德三年,明宣宗朱瞻基鉴于郊坛、太庙、内廷的鼎彝陈设款式单调,又恰逢暹罗国(今泰国)国王剌迦满霭进贡了数万斤名为 “风磨铜” 的优质铜,于是下令用风磨铜铸造新的香炉。在制作过程中,炼铜、造型参照《宣和博古图》《考古图》等典籍以及内府密藏的数百件宋元名窑,精心设计、严格督造。宣德炉的底款形制虽源于瓷器底款,但形式、内容更为丰富。其官款一般被称为 “国朝款”,涵盖明朝永乐、宣德、正德、成化、崇祯,清朝康熙、雍正、乾隆等各朝款识,常见为 “大明 XX 年制”“大清 XX 年制” 的六字款,或 “XX 年制” 四字款 。宣德款的炉子存世量较大,样式繁多,字数从一字到十二字不等,除常见的楷书字体外,还有篆书、草书、隶书款炉子。

无论是瓷器还是铜炉上的 “大明宣德年制” 款识,都不仅仅是一个简单的标记,它代表了明朝宣德时期高超的工艺水平和艺术成就,为后人研究当时的历史、文化、艺术、工艺等提供了珍贵的实物资料。通过对款识的研究,我们可以了解到宣德时期的审美取向、制作工艺的特点、社会文化背景以及皇家的喜好与要求等诸多方面的信息,在古代工艺和文化传承中占据着举足轻重的地位。

真品款识的样式与种类

(一)字数变化中的乾坤

宣德款识在字数上展现出丰富的变化,从简洁的一字款到复杂的十二字款,每一种都承载着独特的历史信息与文化内涵。

一字款极为罕见,如传世的宣德炉中,曾有底款仅为一个 “宣” 字的,它以极简的形式,彰显着器物与宣德时期的关联,虽简洁却极具辨识度,仿佛是历史的凝练。二字款 “宣德” 同样稀少,在宣德炉的款识中偶有出现,以古朴的字体书写,简洁明了地标明器物所属年代,字体的每一笔划都仿佛带着那个时代的印记。

三字款 “宣德制” 在瓷器和铜炉中都有发现,相较于一字款和二字款,其出现频率稍高。它以规整的排列,展现出一种简洁而大气的美感,体现了宣德时期工艺制作的规范与严谨。四字款 “宣德年制” 和六字款 “大明宣德年制” 是最为常见的两种款识形式。在宣德瓷器中,青花楷书 “宣德年制” 四字年款较少见,如青花花口蝶耳杯、青花藏文僧帽壶上的四字楷书款均署在外底,分双行排列,外围青花双线圈 ;而 “大明宣德年制” 六字款排列方式多样,有一行竖写、六字分双行竖写、六字分三行竖写、自右向左一排横写等,其中以青花楷书六字双行排列外围双线圆圈款最为常见。宣德炉上的四字款和六字款也极为普遍,不同的字体和书写风格,反映出当时制作工艺的多样性。

七字款 “大明宣德五年造”、八字款 “宣德贰年周羲叚修篁主人制” 等相对较少,它们往往出现在一些特定的器物上,如特定年份制作的香炉,或者是由特定人物定制的器物,记录着更为详细的制作信息。十字款 “工部尚书敕赐炉宣德制” 和十二字款 “宣德三年五月敕赐勋名之鼎” 则更为罕见,这类款识通常与宫廷重要事件或赏赐有关,具有极高的历史价值和文化意义,它们的存在,为我们研究宣德时期的宫廷制度和文化交流提供了珍贵的线索。

(二)多元字体下的时代风格

宣德款识的字体丰富多样,楷书、篆书、草书、隶书等多种字体在款识中均有运用,每一种字体都展现出独特的艺术风格,反映出当时的时代审美。

楷书是宣德款识中最为常见的字体,其笔画规整、结构严谨,体现出一种端庄大气的美感。在宣德官窑瓷器上,楷书款识的字体结构布局规整,字与字之间的距离以及笔划的粗细都适中,模仿了晋唐小楷的笔法,带有颜体书法的韵味。笔法遒劲有力,书写工整,结构端庄,字体清晰,展现出一种浑厚而古朴的风格 。例如 “大明宣德年制” 六字楷书款,“大” 字撇画下分割第一笔横划有多种情况,且上方出头适中,过长者为清代仿笔特征;“明” 字的日部常低与月部,日与月的最下一横笔左右高低、倚斜之势基本保持一致,月部绝无长勾现象 ;“宣” 字第一笔向右点,往往与第三笔横勾连接,横勾左高右低带动整体横划有倚斜之势;“德” 字双人旁与左边有支离不合之貌,“心” 中三点在一个基本平直面上,最后一点无拖拉 ;“年” 字有五种不同写法,第四笔用向右平斜点代替短竖,少有右短竖为常见特征,本朝款不见第四笔左斜是宣德款的重要特征;“制” 字下 “衣” 一点或有或无,有 “衣” 款将点和第三笔的撇一笔连成,“衣” 字提笔和撇笔书写无连接,提笔与捺笔分笔书写常不在一个对应线上 。这种楷书款识,不仅是一种标识,更是一件精美的书法作品,体现了宣德时期高超的书法艺术水平和严谨的制作态度。

篆书款识在宣德瓷器中书写较少,双圈往往深浅不一,六字大小也有所不同,但字体整体清晰、圆润,起落笔处呈尖状。在篆书款中,“德” 字 “心” 上有一横,“宣” 字左边一点多不过横,右边一勾下垂,“制” 字下部的 “衣” 字一横较短。虽然篆书款识不如楷书常见,但其独特的字体风格,为宣德款识增添了一份古朴典雅的气息,展现出篆书所特有的艺术魅力,体现了宣德时期对传统文化的传承与尊重。

草书款识则以其自由奔放、灵动飘逸的风格与楷书、篆书形成鲜明对比。草书款识的笔画流畅连贯,一气呵成,充满了艺术感染力,展现出宣德时期工匠们不拘一格的创造力和对艺术的独特理解。虽然草书款识在宣德款识中较为少见,但每一件带有草书款识的器物都堪称珍品,它打破了常规的书写规范,为宣德款识带来了一股清新的艺术之风,反映出当时社会文化的多元性和包容性。

隶书款识在宣德款识中也有一定的应用,其字体古朴、厚重,具有独特的艺术韵味。隶书的笔画粗细均匀,波磔分明,给人一种沉稳大气的感觉。它的出现,丰富了宣德款识的字体种类,体现了宣德时期对不同字体艺术的融合与运用,展示了当时书法艺术的繁荣景象,也反映出宣德时期的审美观念对多种艺术形式的接纳与欣赏。

值得一提的是,宣德款识中 “德” 字的写法存在差异,有的 “心” 上有一横,有的则没有。这一现象引发了众多学者和收藏家的关注与猜测。一种说法认为,这与 “馆阁体” 有关,也与明朝大书法家沈度有关。当时皇帝喜欢 “二王”(王羲之和王献之)的书法风格,沈度的书法风格与之类似,深受皇帝喜爱。相传北京大钟寺永乐大钟上的经文乃沈度所书,其书法作品中 “德” 字就没有中间那一横,上行下效,下面的人也都纷纷效仿 。然而,这一说法目前尚未得到确凿的考证,仍然存在争议。还有观点认为,“德” 字写法的不同可能与不同的制作批次、工匠的书写习惯以及器物的用途等因素有关。但无论原因如何,“德” 字写法的差异都成为了宣德款识研究中的一个有趣话题,也为我们深入了解宣德时期的文化、艺术和社会背景提供了一个独特的视角 。大明宣德年制瓷器鉴定评估咨询下图 景德镇徐先生。

真品款识的笔迹特征

(一)“大明宣德年制” 六字拆解分析

“大明宣德年制” 六字款识,每一个字都蕴含着独特的笔迹特征,成为鉴别宣德器物真伪的关键线索。

“大” 字的撇画和横画分割方式多样,常见的是从横划左侧三分之一处分割,且上方出头适中。若出头过长,往往是清代仿笔的特征。撇捺的长度也有变化,不同的写法反映出时代的印记和工匠的书写习惯 。例如,在一些宣德瓷器真品上,“大” 字撇捺舒展,比例协调,给人一种大气稳重的感觉,体现了宣德时期书法艺术的精湛与从容。

“明” 字的日部常低于月部,日与月的最下一横笔左右高低、倚斜之势基本保持一致,仿佛在同一个基准线上,而月部绝无长勾现象。这种独特的写法在宣德款识中十分常见,是鉴别真伪的重要依据之一。在传世的宣德青花瓷盘上,“明” 字的这种写法清晰可见,日部与月部相互呼应,结构紧凑而和谐,展现出宣德款识的独特韵味。

“宣” 字第一笔向右点,常常与第三笔横勾连接,使得横勾左高右低,从而带动整体横划有倚斜之势。这种笔法赋予了 “宣” 字一种灵动的姿态,使其在款识中显得格外醒目。在宣德官窑瓷器的款识中,“宣” 字的这种写法体现了当时书法的独特风格,展现出工匠们对笔法的精湛运用和对艺术的独特理解。

“德” 字在宣德款识中,楷书 “德” 字心上无一横,双人旁与左边部分有时会呈现出支离不合之貌,“心” 中三点在一个基本平直面上,最后一点无拖拉。这种写法与其他时期的 “德” 字有所不同,成为宣德款识的显著特征之一。而篆书 “德” 字心上则有一横,两种写法的差异,反映了不同字体在款识中的应用和演变。在宣德炉的款识中,楷书 “德” 字的这种写法体现了其古朴、简洁的风格,而篆书 “德” 字则增添了一份典雅、庄重的气息。

“年” 字有五种不同写法,其中第四笔用向右平斜点代替短竖,少有右短竖为常见特征,且本朝款不见第四笔左斜是宣德款的重要特征。第五笔左高右低,倚斜之势能收得住,笔不下塌,最后一笔直画下端常见顿笔收尾,色浓而不见尖锐之锋。这一系列独特的笔画特征,使得 “年” 字在宣德款识中具有极高的辨识度。在宣德瓷器的款识中,“年” 字的不同写法展示了当时书法艺术的多样性和变化性,也为后人鉴别真伪提供了重要的参考依据。

“制” 字下 “衣” 部一点或有或无,有 “衣” 款将点和第三笔的撇一笔连成。“衣” 字提笔和撇笔书写无连接,提笔与捺笔分笔书写常不在一个对应线上。这些细节特征,看似微小,却在鉴别宣德款识真伪时起着关键作用。在一些宣德瓷器真品上,“制” 字的这些特征表现得淋漓尽致,体现了当时制作工艺的精细和严谨。

(二)整体布局与排列之美

宣德款识在器物上的布局与排列方式,展现出独特的艺术美感和和谐韵律。

其边饰丰富多样,有单圈、双圈、单框、双框、椭圆、莲瓣等。这些边饰与款识相互映衬,既起到了装饰作用,又突出了款识的重要性。单圈边饰简洁大方,给人一种简洁明了的感觉;双圈边饰则更加庄重典雅,增强了款识的层次感和立体感;椭圆边饰柔和流畅,为款识增添了一份优雅的气质;莲瓣边饰则富有宗教文化内涵,使款识更具神秘色彩。在宣德官窑瓷器中,不同的边饰与款识搭配,展现出了丰富多样的艺术风格,反映了当时社会文化的多元性和包容性。

文字排列有直行和横书两种。直行排列的款识,给人一种庄重、肃穆的感觉,仿佛承载着历史的厚重;横书排列的款识则更加活泼、灵动,展现出一种自由奔放的气息。无论是直行还是横书,款识中的文字大小、间距都经过精心设计,使得整体布局疏密得当,和谐美观。在宣德青花瓷器上,六字款识有的以双行竖写排列,字体工整,间距均匀,体现出一种对称美;有的则以单行横书排列,字体洒脱,一气呵成,展现出一种流畅美。这些不同的排列方式,不仅满足了不同器物的装饰需求,也体现了宣德时期工匠们对艺术的独特追求和创新精神。

以宣德青花瓷器为例,在一些大盘上,“大明宣德年制” 六字款识常以双行竖写的方式,位于盘心,外围以双圈边饰,整体布局端庄大气,与大盘的宽敞器型相得益彰;而在一些小巧的杯盏上,款识则可能采用单行横书的方式,位于杯底,简洁而精致,与杯盏的小巧玲珑相呼应。这种布局与排列方式的多样性,充分展示了宣德款识在艺术表现上的丰富性和灵活性,也使得每一件带有宣德款识的器物都成为了一件独特的艺术品,具有极高的艺术价值和审美价值。

鉴别真伪的要点与方法

(一)与仿品的对比甄别

自明代正德开始,便有仿宣德款识的器物出现,此后历代皆有仿制,仿品数量众多,鉴别难度较大。正德时期仿宣德官窑制器,在字体上已不如宣德款那般遒劲有力,显得方正宽博 。以 “年” 字为例,宣德真款第四笔是一小平右点,而在正德瓷器上,这一笔常被书写成一小横,这种字体上的变化,成为鉴别正德仿品的重要依据之一。在正德仿宣德的瓷器中,虽然整体造型和纹饰可能模仿得较为相似,但款识的书写风格却难以达到宣德时期的神韵,仔细观察,便能发现其中的差异。

万历民窑青花仿款则具有独特的笔画特征,其笔画豪放跌宕,青花双圈紧靠圈足,线条却显得无力松散。在一些万历民窑仿宣德的青花瓷器上,款识的书写显得较为随意,缺乏宣德款识那种工整、严谨的气质。与宣德真品相比,万历仿品的款识仿佛是一幅缺乏神韵的临摹之作,虽然形似,但神不似,无法展现出宣德款识的独特魅力。

康熙时期对宣德款识的仿制也颇为常见。康熙楷书仿款,双圈青花粗细浓淡一致,首尾无明显的接笔痕迹。在字体方面,“大” 字的撇画横笔以上出头过于长;“明” 字月部第二笔横、竖、勾转折处,具有宋体的外拓性;“制” 字下 “衣” 竖提后直接写捺,或者 “衣” 字提笔和撇笔书写连接一线 ;万历或者康熙有的仿款,楷书笔画与真款横竖粗细大致相同,却显示出横细竖粗特征 。在青花发色上,康熙青花瓷器因施釉方法采用了吹釉工艺,釉面薄,青花发色浓艳明丽,不见了铁锈结晶斑 。而宣德青花瓷器使用的 “苏泥勃青” 料,青花上有金属光泽的黑斑,烧成后的青花色泽浓重艳丽,深入胎骨 。这种青花发色和笔画特征的差异,使得康熙仿品与宣德真品在视觉上形成了鲜明的对比,成为鉴别真伪的关键要点。

从明代正德到清代康熙,不同时期仿宣德款识在字体、笔画、布局、青花发色等方面都存在着明显的差异。这些差异不仅反映了不同时期的工艺水平和审美观念,也为我们鉴别宣德款识的真伪提供了丰富的线索。在鉴别过程中,需要我们仔细观察、深入分析,从细微之处入手,才能准确判断器物的真伪。

(二)结合器物整体判断

鉴别宣德款识真伪时,不能仅仅依据款识来判断,还需要结合器物的整体特征,从造型、纹饰、釉色、铜质等多个方面进行综合考量。

以宣德瓷器为例,其造型风格独特,具有鲜明的时代特征。大盘的圈足较浅,口沿形式多样,或微撇,或折沿,线条流畅自然;中小型盘的圈足较深,盘口略外撇,盘底下塌 。高足碗的底足和口沿都向外撇,且其程度比元代更甚,碗足与碗身的高度几乎相当 。天球瓶腹部丰满较大,颈部短小,整体比例独特,给人一种古朴大气的感觉。在鉴别时,如果器物的造型与宣德时期的典型特征不符,即使款识看似逼真,也很可能是仿品。

纹饰方面,宣德瓷器的花纹题材丰富多样,主要有花鸟、人物、海水、龙凤、灵芝、蕉叶、卷草、葡萄、一把莲、牡丹、回纹、宝相花、缠枝莲、松竹梅等 。但花鸟、人物这类题材的纹饰并不多见。纹饰的绘制线条流畅,图案布局层次较多,以青料绘画为主要技法,花纹的轮廓一般都比较清晰 。如果纹饰的题材、绘制风格与宣德时期不符,或者线条粗糙、布局杂乱,也应引起警惕。

釉色也是鉴别宣德瓷器的重要依据。宣德瓷釉层虽略厚于永乐,釉质也略逊一筹,但总体而言,仍然比较精细 。白釉在白中微微闪出青色,与永乐时的粉白有所区别 ;红釉瓷釉层较厚,颜色比永乐时更深,不及其鲜艳,釉面常见橘皮纹 ;蓝釉色泽深沉,釉面匀净,色调一致,呈色比较稳定 。宣德青花瓷器使用 “苏泥勃青” 料,青花上有金属光泽的黑斑,烧成后的青花色泽浓重艳丽,深入胎骨 。若釉色不符合这些特征,如白釉过于洁白,红釉过于鲜艳,青花发色过于淡雅或没有黑斑等,都可能是仿品。

再看宣德炉,其铜质精良,采用风磨铜铸造,质地细腻,分量沉重 。颜色独特,制作过程中加入几十种贵重金属,在冶炼的过程中,金银等贵金属浮于上方,所以正宗的宣德炉外层多为贵重金属元素 。它的光芒内敛,乍一看上去显得平淡无奇,但细察之下却于平淡之中现奇光 。真品基本上是以紫红色为基本色调,有红、黄、白、青、蓝、绿、褐等四十多种颜色,而且由于贵金属的成分不同,每只宣德炉的颜色都不尽相同 。宣德炉的造型基本上都是敞口的,口一般为圆形或方形,颈部比之口腹显得细而短,炉腹长而宽且腹部两头细中间粗,所以显得又扁又鼓 。腹下有足,一般为两足或三足,两足为分裆空足,三足为钝锥形实足,也有无足款 。如果铜质粗糙,颜色过于艳丽或暗淡无光,造型比例失调,与宣德炉的特征不符,那么这件器物很可能是仿品。

在鉴别大明宣德年制款识的真伪时,需要综合考虑器物的各个方面特征,将款识与造型、纹饰、釉色、铜质等相结合,进行全面、细致的分析。只有这样,才能准确判断器物的真伪,避免误判,让真正的宣德珍品得以识别和珍视 。

内容源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |