|

邓碧珊早年靠绘画瓷板肖像为生,陶瓷肖像结画是他发明的。邓碧珊专功鱼藻兼画花鸟,邓碧珊的鱼虫,在设色上受东洋画艺术的景响,他的笔及构图又受宋画的影响较深,他的早期花鸟又受岭南画派的影响,足见邓碧珊先生孜孜以求,敢为人先的开拓精神。

“富贵寿考”“品茶拢翠”

世人多见邓碧珊作鱼藻,如斯古装人物,孰不多见。第一屏为“品茶栊翠”。所绘之处为栊翠庵,此地为《红楼梦》中的一处建筑,是妙玉在大观园中的修行处。画中妙玉依窗而坐,品茶凝思,又似与友人对语论及茶道,一旁宝玉正与一书生互道寒暄。窗台一角茶壶隐现,得古雅之趣。窗外松柏茂盛,遒曲生姿,更有石菖蒲一盆,幽然安处,不远处栏杆蜿蜒曲折,翠竹盈盈,洞石奇异,极见幽静,当为清修胜地。左上方题“品茶栊翠”,署“仿清谿樵子笔法,辛酉秋碧珊邓辟寰画”,后钤“碧珊”红篆章。

第二屏为“富贵寿考”,画中老者端坐椅上,仪态安详,正在接受儿孙祝贺寿诞,但见儿孙们或俯身恭贺,或举手进爵,或两两私语,场面热闹非凡,气氛融洽欢快。居室陈设清雅,一旁牡丹妍放,寓意花开富贵,一旁双柏盆景,精致翠丽,与门外之苍松呼应,谓之松柏常青人长寿。左上方留空题“富贵寿考”,署“抚仿清谿子笔法,辛酉暮秋邓碧珊画”,后钤“碧珊”红篆章。

辛酉为民国十年,西元1921年,此时邓氏已专攻绘鱼藻题材,故人物一类绝少出现,署款所提“清谿樵子”为晚清书画名家钱慧安之外号,钱氏为海派代表性画家之一,尤擅人物绘画,名重一时,流传最盛,对邓碧珊影响颇大。此二屏为邓氏摹临钱慧安之佳作,其笔意遒劲,神态闲雅,细笔于墨,道劲方折,姿容炯雅,深得钱氏风骨,犹可珍也。特别借鉴钱氏对人物五官的表达技法,以线条勾画后略加淡墨渲染,面容的立体感和质感出神入化。在勾画侧面或半侧面人物轮廓时,也施以巧妙的透视处理,使得人物姿态更趋自然饱满。故本品设色华美,画笔细腻,题款书法精湛,笔势苍郁遒劲,融书、画二者之妙,为邓氏少见的瓷绘隽品,并且成对保存,尤为可贵。

邓氏当年深受日本写生动华中家实画风影响,因此鱼的画法也遵循从细节入手,以工笔手法描绘出来,鱼身上的鳞片都很细致,连数目都不含糊,如鲤鱼身上首尾共有36片鳞甲。这都因邓氏在童年时便跟着父亲在鄱阳湖一带打鱼为乐。多年观察下来对鱼的熟悉与了解更深刻。而鱼身上的条条鳍片飘扬生动更成了他的注册商标。因此看邓氏画的鱼,更重要的是看其色,黑得够浓,淡得够亮,那就先破了这一关。

粉彩·月影鱼乐图

鱼难画,水中的鱼更难画,夜色下水藻里的鱼尤其难画。所以,邓碧珊的月下鱼藻图素称景德镇瓷画一绝。

“夜深鱼读月,山静鸟谈天”。诗好做,画不好画。这里,有藻遮,有水隔,还有夜色笼罩。何况,他用的是水墨法(略以浅绿表现湖藻)。要用墨来画夜色,要用墨来画夜色下的水,要用墨来画夜色下水中的鱼,其难度仅次于让骆驼穿过针眼。

但是,邓碧珊做到了。

它借鉴西洋画法,让夜空中的一轮明月倒映于水,不画夜,只画月,夜自然出来了。

它参照戏剧舞台以演员开门闭门过门槛动作虚拟门的方法,让水藻顺流摆动的形态参差变化,不画水,只画藻,水也自然出来了。

他化用唐代柳宗元《永州八记》中描写小石潭群鱼影布石上,皆如空游无所依的情境,清空背景画动态,鱼自然也就跃然欲出了。

由邓碧珊很容易使人想起吴昌硕,以及那“黑团团中墨团团,黑墨团中天地宽”的焦墨山水。有意思的是,吴昌硕用焦墨,邓碧珊用淡墨;吴昌硕焦墨画白天的山,邓碧珊淡墨画黑夜的水。一个黑入太阴意蕴深,一个黑生太阳波光明,殊途同归。

都说版画、摄影艺术中有个黑白世界,没料到邓碧珊、吴昌硕笔下也会有个这样奇妙的黑白世界。

以此上溯,我们还会看到更早的黑白世界:仰韶时期彩陶盆上的人面鱼,太极图上阴中有阳、阳中有阴的阴阳鱼。

原来,它们都是同一条历史长河中的鱼。

原来邓碧珊是秀才出身,经史古画无不涉猎,他画的鱼也深受宋代那种工笔小写意画风的影响。有一种令人神往的减笔勾划,却不似文人如明末八大山或清代恽寿平那种率性而为的写意格调。邓碧珊瓷板画鉴定交易咨询下图片 景德镇阮先生。

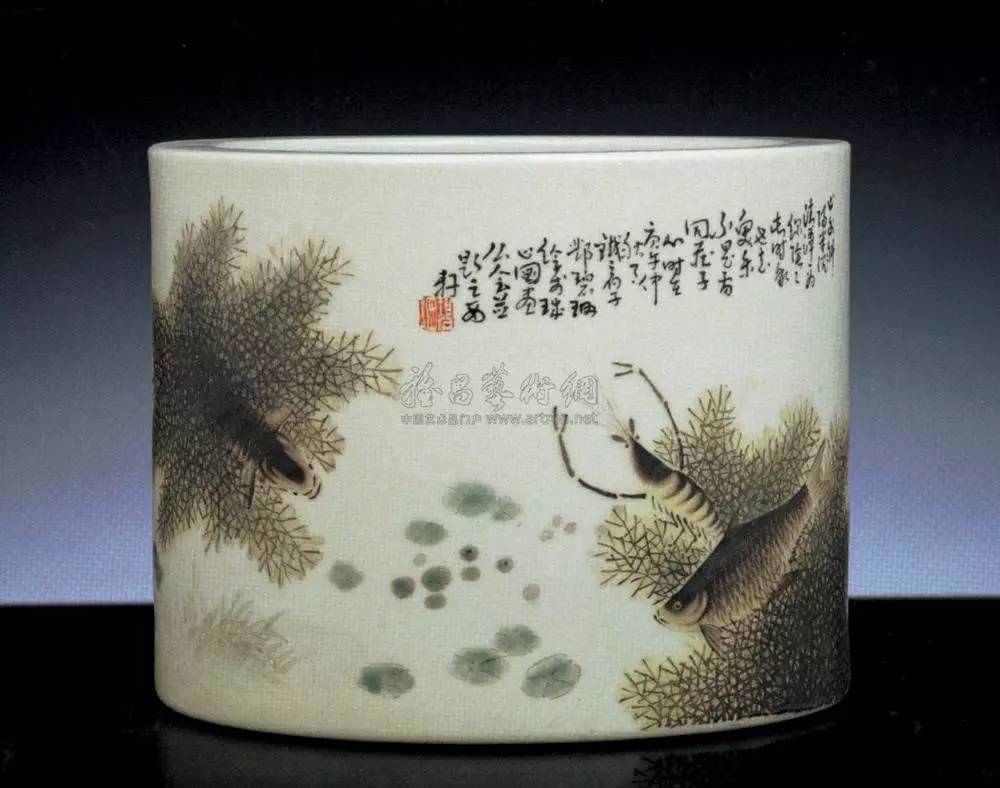

粉彩·鱼藻纹笔筒

器呈圆筒形,直壁,平底,内凹圈足。通体绘六尾鱼和一只虾悠游在几簇藻萍之间,画面没有波涛,也无潋影,在悠然恬静中透出一派生机。一面墨彩草书「山外斜阳半沉,清潭一为绿阴阴,此时我也知鱼乐,不是雷同庄子心。」署「时在庚午仲秋月铁肩子邓碧珊绘于珠山图画公会并题之西轩」,钤「碧珊」朱印;另一面墨彩草书「墨仙精神砚作胎,都从笔底写出来。自知不是烟波客,何事朝朝傍钓台。」署「庚午仲冬碧珊写晴窗读书楼之西轩」,钤「邓氏」朱印。圈足内凸起弦纹一周,中红彩《铁肩子》款。

瓷 画 鉴 定

邓碧珊早期以炭精擦笔画法绘瓷像,留下作品不多。香港正大国际艺术表示,近些年也有少量仿邓碧珊早期瓷像画的赝品出现,从笔墨技巧来看,邓氏之瓷像画借鉴了东洋画精于描摹的技法,层次细腻,笔画精微,有较高的

工艺技巧。而模仿品多是黑白层次差别较大,人相五官刻意画得“深入”,反而使形貌神态呆滞,常出现死板僵化之弊。由于瓷像画工艺性很强,笔墨特征相对缺乏个性化,因此在鉴定邓氏早期瓷画像作品时,要多从胎釉方面去分析,因为邓氏画瓷像是在民国初期,当时的胎釉特征是造假者难以模仿的。

邓碧珊在20世纪初,以瓷上肖像画的技法,画过一批墨彩风景瓷板画,如《福建金山塔》、《四川三苏故宅》等。此类作品存世虽少,但也鱼龙混杂。邓氏墨彩风景瓷板画的笔墨特点是:屋舍以艳黑单色描绘,细致部分用笃笔笃匀,可细腻地画出复杂的形象和细节丰富的浓淡层次,严谨精致。而模仿品擦拓的层次单薄,在表现物体的形象和细节丰富的浓淡层次方面多有欠缺。另外邓氏作此类风景画时,屋顶瓦楞以扒笔扒出,手法严谨精致,笔路稳健,深浅适度,而模仿品笔路飘浮,轻重不齐。

仿邓氏之赝品,大多是他的“鱼藻图”。邓氏20世纪20、30年代以画鱼藻为主,他的鱼藻画将中国画笔墨意趣与日本绘画技法相结合获得成功之后,又融入肖像画的细腻风格,堪称匠心独运。从笔墨特征来看,邓氏的鱼藻瓷画,主要有以下几个特点:

一是邓氏画水藻以艳黑勾描,色料有深有浅,有浓有淡,一丛一丛相互交叠,层次丰富又不杂乱,而模仿品的勾描平均,少复笔,水藻穿插概念刻板,勾描之笔韵不具邓氏个性,尤其是起落笔法与邓氏之差别一看便知。

二是邓氏画水藻好用水绿在施有玻璃白的粉底上进行浓淡积染,讲究深浅变化,而模仿品水藻染色时玻璃白打底淡薄,故染色层次少,颜色单薄,没有重叠层次,少厚重感。

三是邓氏画水藻染色时注重冷暖变化,水藻的中心部位和密集处染色以大绿之类的冷色凋为主,从水藻中心部位到边缘处,渐次由大绿过渡到草绿或赭绿的暖色调,而模仿品往往在色调方面,难以做到如此微妙之变化。

四是邓氏的“鱼藻图”上总是两三尾游鱼,鱼背色调黑重,渐次向鱼腹处淡去,层次微妙。然后在料色未干之时,以点画之笔穿插画鱼鳞,细腻之致,夺造化之工,得其形也得其趣。曾有人问其画鱼秘诀,他一言以蔽之:“游而不散。”而模仿品所画之鱼少精微层次,并用扒笔剐画鱼鳞,以后人画鱼之法硬套在仿邓氏的作品上,张冠李戴。

五是邓氏的鱼藻图上总是数点浮萍,不事波涛,也无潋影,厚不因多,薄不因少,笔精墨妙。而模仿品不甚经意,少而无韵,疏而无神。

题 识 印 款

邓氏工书法,以篆隶为佳,行书规整遒劲,章草涵韵很足。王琦也曾执弟子礼向其学习书法。作品题款以隶书、行书为多,格式规范,书体个性突出。

常见落款为:“铁肩子邓碧珊画于珠山客邸”、“铁肩子邓碧珊画意”、“邓碧珊画于珠山”、“铁肩子碧珊”、“碧珊写于珠山之南轩”等。

常见印款为:“邓氏”、“碧珊”及别号“烟波钓徒”、“小溪钓徒”等。

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵删。

(责任编辑:zgshw) |