|

清明上河图

明 仇英 台北故宫博物院

材质尺寸:绢本 长卷 设色 34.8x804.2厘米

仇英,字实父,号十洲,江苏太仓人,侨居苏州。生卒年代没有实证考察,据徐邦达先生考证,约生于弘治十五六年,卒于嘉靖年间,在世50年左右。仇英以卖画为生,但他对绘画的热爱和坚持,令人敬仰。他时刻学习前人技法,虽不善诗文,但专注于绘画,在学习古人的基础上有新意,完全脱离了传统照搬照抄的艺术观念。仇英精湛的画艺深受一些收藏家青睐,后期摹画宋代张择端版本而形成的仇英版《清明上河图》如今是辽宁博物馆的镇馆之宝。

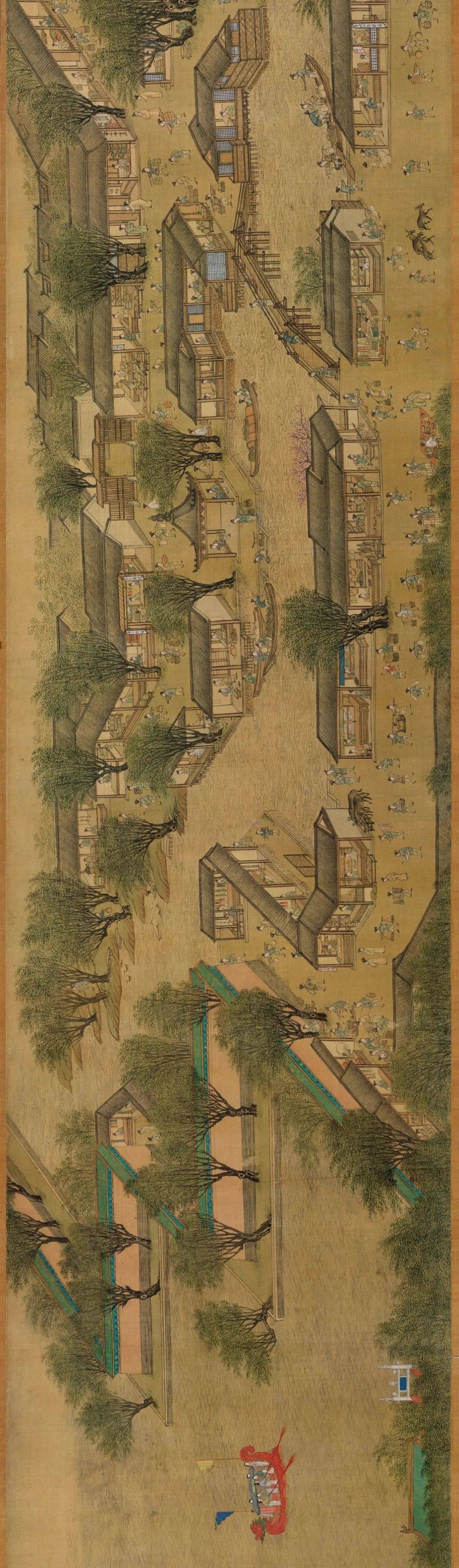

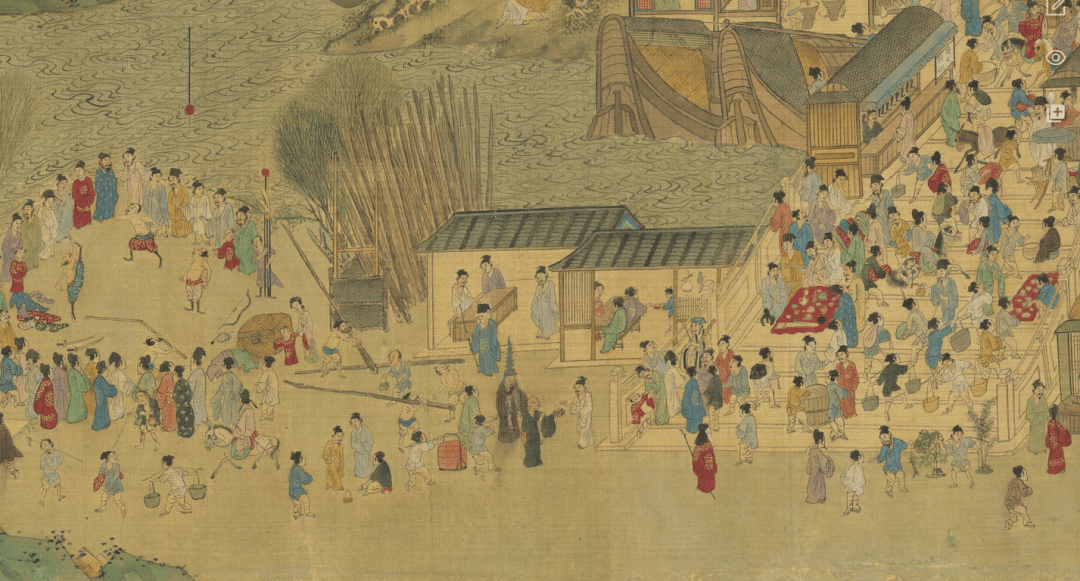

仇英的《清明上河图》是临摹宋代画家张择端《清明上河图》再创作的。不同于张择端版《清明上河图》描绘北宋都城汴梁(今开封)繁华热闹的景象,仇英描绘的是明代苏州城的面貌,有村郊的春光、宏伟的虹桥、热闹非凡的街区和华丽的宫殿。在画面中,天平山、运河、古城墙,当时苏州地区标志性建筑清晰可见,整个画卷充满了青山绿水之明媚。作品采用青绿重彩工笔,仇英在场景设计和细节处理上独具匠心,全图描绘的人物超过两千人,形形色色的男女老幼、士农工商,每个人物都描绘得十分传神。

仇英沿用了长卷横构图的方法,纵987厘米,比张择端版长近一倍,将复杂、多层次的景物纳入统一而富于变化的画面上,作品取景宏大,在布局上井然有序,内容结构严谨、层次分明清晰,景物庞杂。

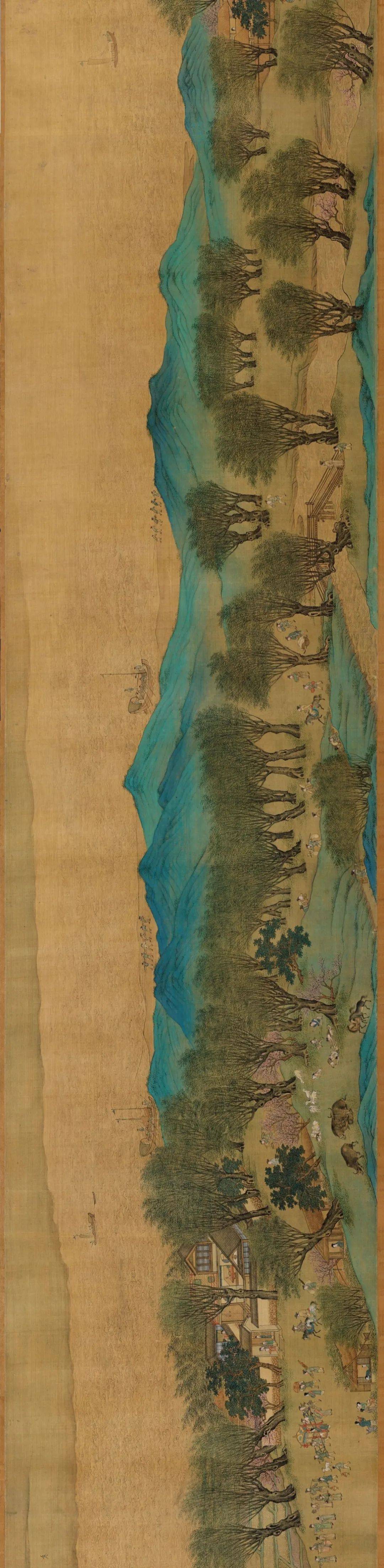

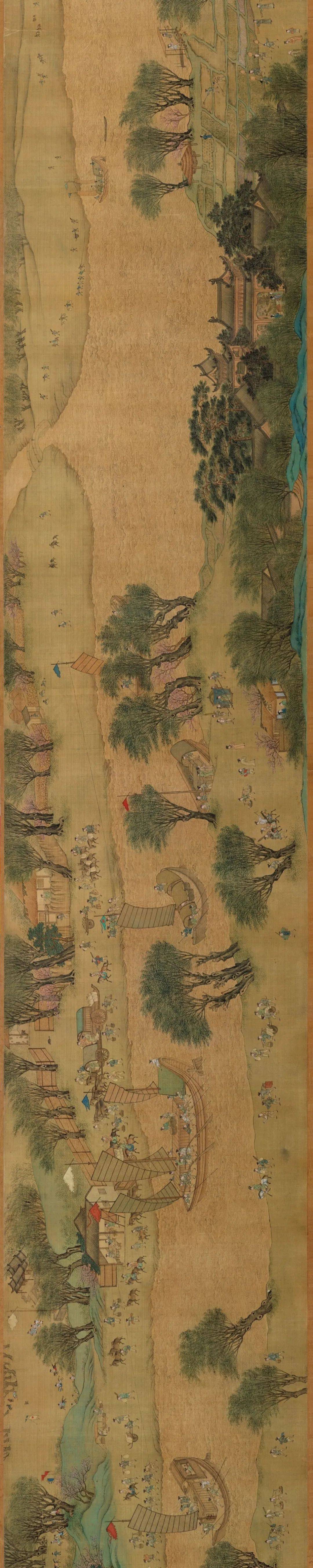

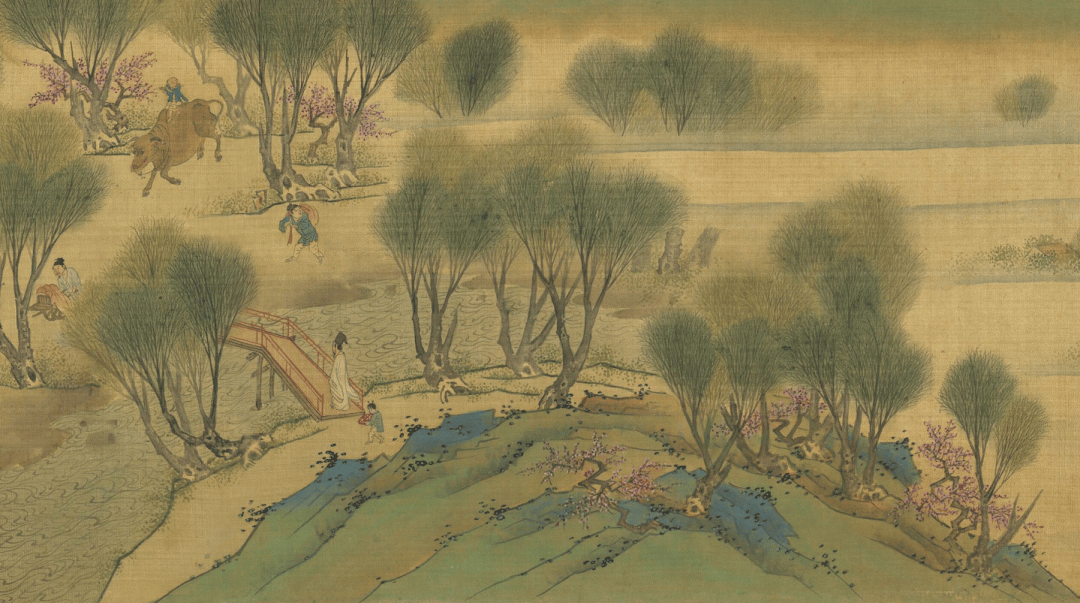

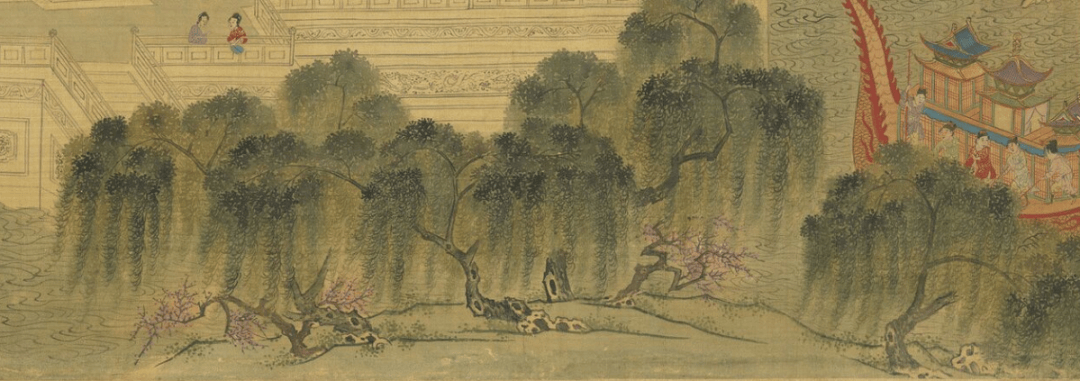

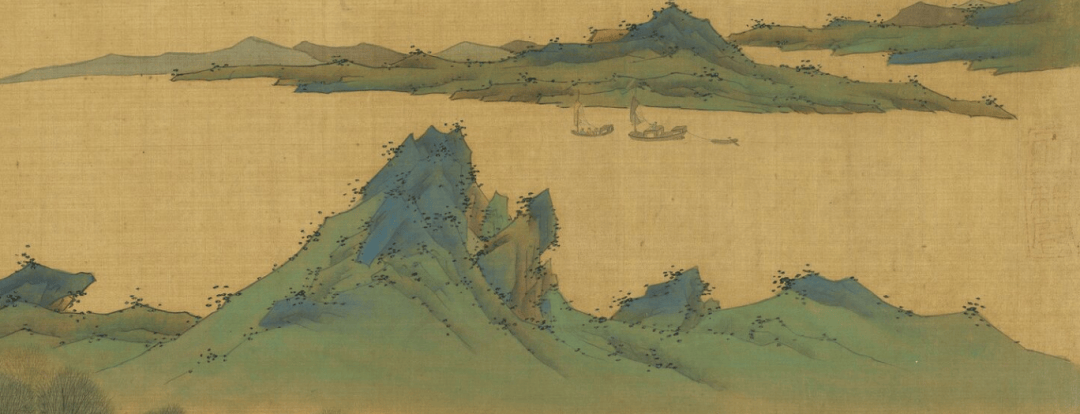

首先映入眼帘的是苏州村郊的春光。仇英描绘此处相对简单一些,开篇处和张择端版的很相似,远处是一片群山和江河,还有田园牧歌、骑牛牧童,近处的虹桥周围人群熙攘,运河两岸,舟船货运往来。在张择端版中,虹桥是画面的一个中心,描绘的是热闹的街市,虹桥横跨河的两岸,河中船只来来往往。仇英版还通过桥下、桥上人们的动态和神情体现出虹桥热闹的景象。

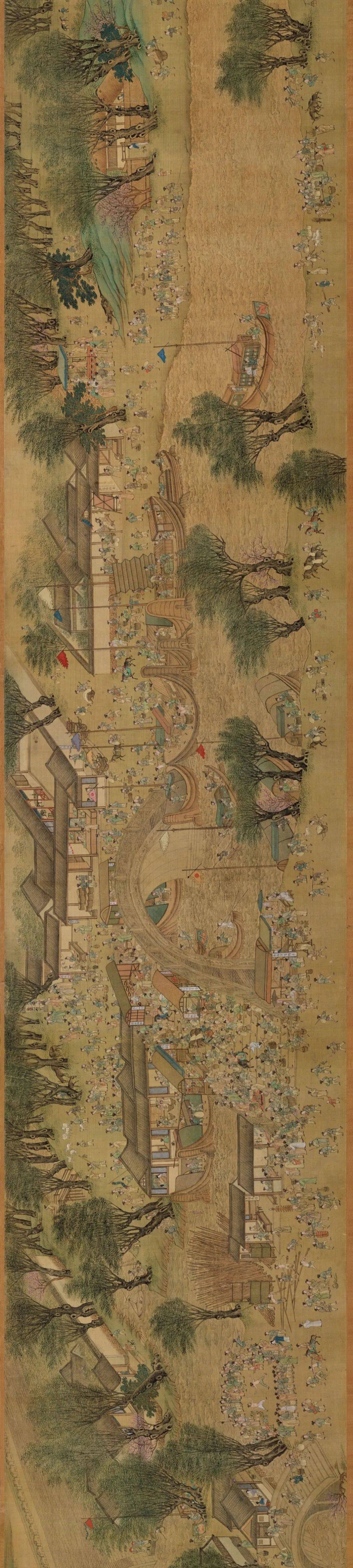

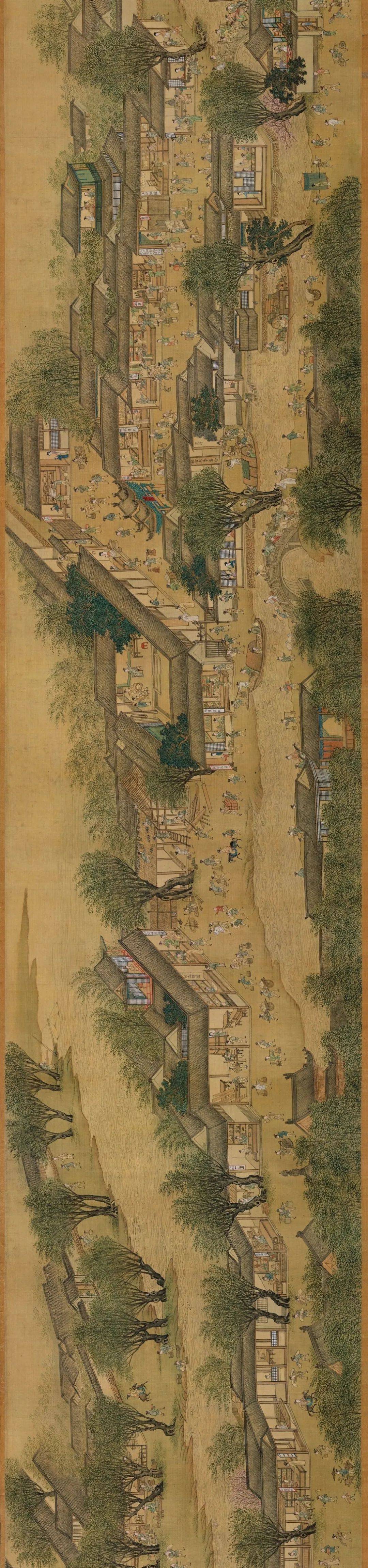

接着描绘了苏州市区热闹的街道。琳琅满目的店铺、商旅孩童、各色市民等,一步挤一步,一处紧一处,热闹繁华。

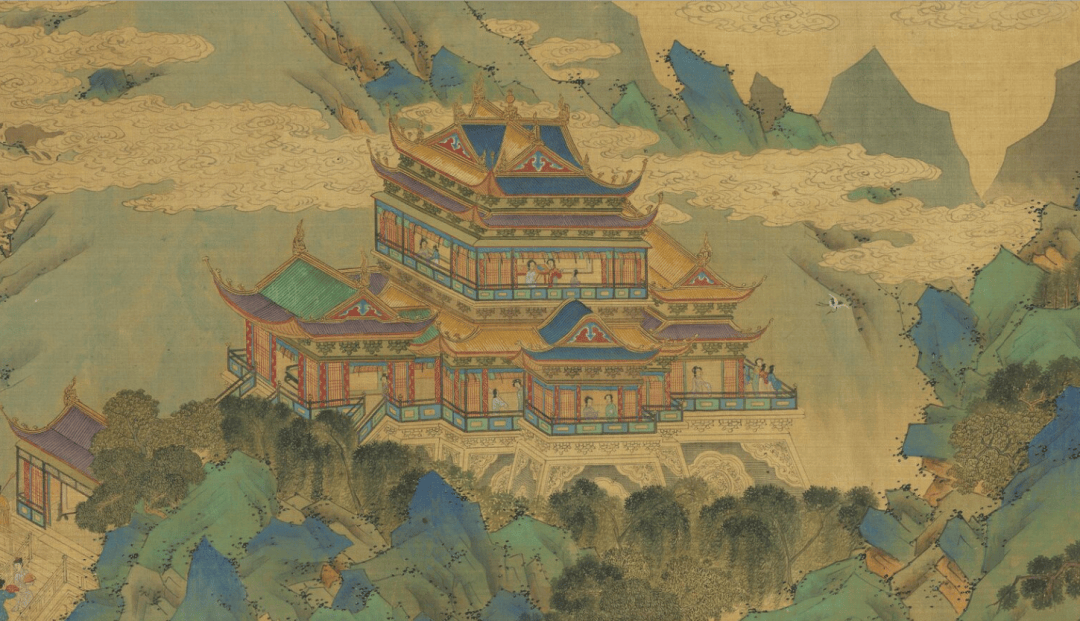

最后描绘的是金碧辉煌的金明池宫殿。殿内树木茂密,花枝繁多,绿瓦黄墙,以宫廷中华丽的建筑和河中龙舟竞技的场面作为结束。

仇英版画面中每一部分表现的内容和所呈现出来的节奏不同,时而舒缓,时而又热闹非凡,画面给人一种节奏分明的兴奋情感,令人赞叹。

仇英在临创《清明上河图》时借鉴青绿山水的用色之法,用笔熟练灵活,融合小青绿和浅绛,用淡墨勾皴,用淡浅的色彩一层层晕染,使画面的色彩丰富而有层次,由于仇英色彩基调主要受到其山水、人物画风的影响,画面整个色彩会显得俗丽了一些。仇英这种工笔重设色与张择端版的水墨淡设色截然不同,张择端以墨笔为主,加花青和淡赭入画,在整个的色调上显得沉闷,但却十分符合清明时节人们沉重的心境。

仇英版的树木,多以柳树,兼以松树、桃树等入画,既有全景描绘,又有单株的具体描写。画面以写实为主,树干采用粗笔的技法,用水墨淡色勾染,枝叶则根据树种的不同,采取点叶、夹叶、勾叶等不同的绘画技法,用浓墨与石绿晕染,有聚有散,虚实相生,呼应有致。仇英将柳树的婆娑、松树的苍劲、桃树的艳丽表现得淋漓尽致。

仇英版远处的山峰是用淡墨勾勒轮廓再稍作分染,山峰显得富有节奏和层次感。用浓重的石青、石绿把事先勾勒的墨线压得很淡,以此来突出色彩的浓丽,并不作皴擦。仇英用花青、汁绿分染山石,以体现出其立体感。着色时以一组山石为单位,又在每一组中又依照山石纹理分别晕染,显示阴阳凹凸,从而表现出一定的空间结构关系。

内容源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |