|

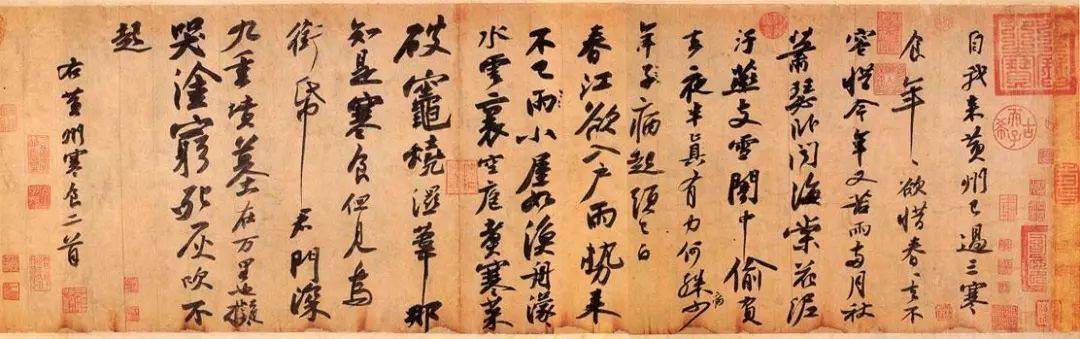

五代战乱,社会动荡,同时也打破唐人建立起来的书法秩序。杨凝式历官五代,佯狂避世,于书道别有会心,楷行草三体均能出新,抗衡唐贤。其自由、写意的艺术精神,遗世独立,风标高举,虽与时尚院体大相径庭,却在北宋后期得到积极的响应,其中有一漫长准备过程。

根据宋人的记叙,其时士大夫志存高远,于书法轻忽不为,但能用度而已。即便偶有所好,必发自天性。另一方面,没有社会功利的驱使,书法之艺术的投入即失所用,无用则无规范标准的束缚,为天性好书者提供了足资想象与创造的自由和轻松,以及十分宽容的社会氛围。

北宋前期,书法风潮多变,楷模的范围狭小而为时短暂,人们大都随波逐流。据米芾《书史》所一言,宋初书法随太宗所好,悉学崔、王;后李宗愕主文,士子皆学其书;宋缓执政,倾朝仿拟,号曰朝体;韩琦为相,雅好颜体,士俗景从;蔡襄书贵,士俗同趋;王安石为相,士俗争效,“自此古法不讲”。如果加上李建中、周越、苏舜钦等名流,则北宋前期书法,即可见其大概。

一般说来,书法时尚、书法史所载,大都与朝廷翰墨有关,应系俊彦康集、权势干扰的缘故。所不同者,汉唐楷模归于国家,北宋则转为个人,故尔不能长久。新的市民生活与思想文化,也在影响着上大夫的书法观念和志趣。蔡襄《论书》云:

书法唯风韵难及。虞书多粗糙,晋人书,虽非名家,亦自奕奕有一种风流蕴藉之气。缘当时人物,以清简相尚,虚旷为怀,修容发语,以韵相胜,落华散藻,自然可观。可以精神解领,不可以言语求觅也。

蔡氏之于书法,用功颇勤,诸体兼修,然仅行书、小楷、草书见称,见解虽高,而力学不至,天分缺耳。又,风韵,本指人的风姿韵致,借来评论书法,用意近似。在于蔡氏,其韵本指晋字的“风流蕴藉之气”,是人书合一的艺术灵性与生动,是充溢着人文精神的自在与洒脱。唯其用语自世俗而来,遂转化为具有时代痕迹的新意,能够与晋唐媲美的北宋书法,即本之于此。

评宋代书法,冯班《钝吟书要》有“用意”之说,梁巘《评书帖》有“尚意”之说。其前,项穆《书法雅言·书统》于宋代云“意气精神”,较清人之评为详,也更准确一些。苏轼《跋汉杰画山》有“观士人画,如阅天下马,取其意气所到”之语,观士人书,亦当如是。杜甫《赠王二十四侍御契四十韵》有“由来意气合,直取性情真”句,可为苏轼语注脚。

意气精神来自于人。晋唐之“象人”的努力,是移人入书,尽可能地使书法具有理想、普遍的人格之美;宋人务使书法“象我”,象具体、实在的书家自我,具有真实的个性人格之美,不承担社会义务,工拙还在其次。比较而言,宋人书法中的“韵”,包括外在的风姿意态、艺术个性及品格等可视、可以感知玩味的美,旨在雅俗,而归结在人;“意气精神”来自对人的总结,位居字外,属于形而上的思考,诸如书家的天资学养、性情操韵等,凡可作用于书法者,均在其中。黄庭坚《跋周子发帖》云:

王著临《兰亭序》《乐毅论》,补永禅师、周散骑《千文》,皆妙绝同时,极善用笔,若使胸中有书数千卷,不随世碌碌,则书不病韵,自胜李西台、林和靖类。盖美而病韵者王著,劲而病韵者周越,皆渠侬胸之罪,非学不尽功也。

病韵的原因是读书少,读书少则胸次不高,昧于识见,是以意气精神无由生出,风流儒雅无从见于笔端。

这里面有一个误区:苏轼道德文章、诗词书画,事事皆第一流,富天资、真性情居中起到重要作用。苏轼《柳氏二外甥求笔迹二首》所言“退笔如山来足珍,读书万卷始通神”,旨勉励后学,勿忘其本。黄庭坚作为苏轼门生,从苏字中体味到“学问文章之气”,即以读书为万灵药方,兼及书法与人,是片面的。其实,比肩苏轼道德文章者未必善书,如果缺少天资、性情等必要的转化媒介,虽名贤宿儒亦必拙于笔墨,或不免于俗。苏轼《书黄子思诗集后》云:

予尝论书,以谓钟王之迹萧散简远,妙在笔墨之外。至唐颜柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而钟王之法益微。

又《记潘延之评予书》云:

潘延之谓子由曰:“寻常于石刻见子瞻书,今见真迹,乃知为颜鲁公不二。”尝评鲁公书与杜子美诗相似,一出之后,前人皆废。若子书者,乃似鲁公而不废前人者也。

唐贤颜筋柳骨,集古出新,功在字内。苏轼学颜,取其厚重平实,复上溯镬工,妙出字外,卓然而成北宋后期书法的表率。

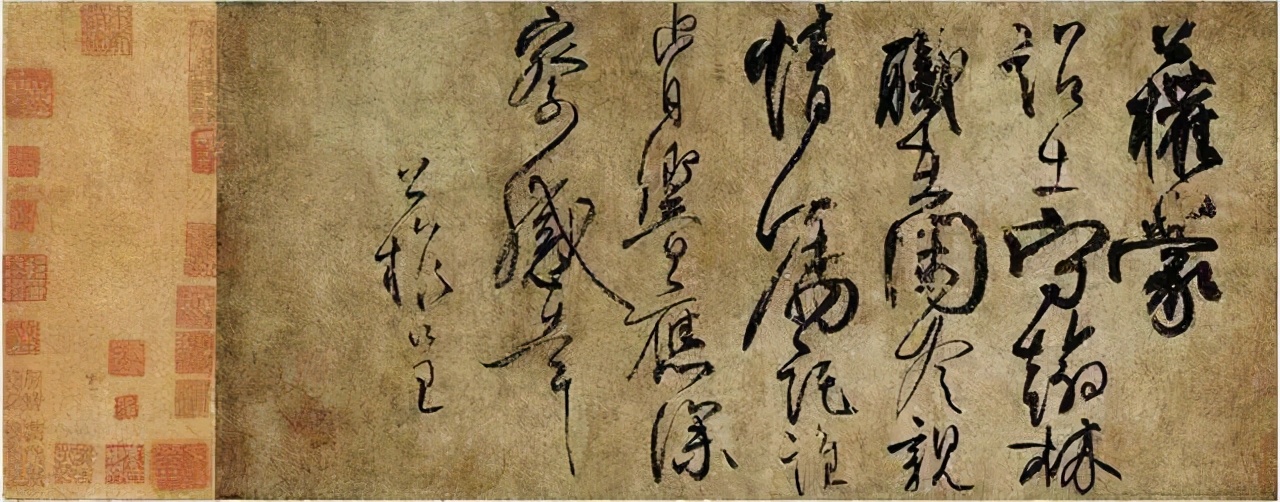

黄庭坚游于苏门,而书法极重个性,《以右军书数种赠邱十四》中“随人作计终后人,自成一家始逼真”的诗句,可以作为其艺术追求的真实写照:与苏轼相比,苏字才高气华,功力稍逊;黄字功力过之,而才气小劣;苏字须观字外之妙,黄字美在字内之奇;苏字意足,黄字韵胜;苏字妙尽灭然,无意于佳而佳;黄字姿媚百出,有意于是,而果然如是。与古人相比,苏多“不践古人”而未远,片人,仅以歌侧肥密为异;黄字力学古人,而行、草皆大逾其制,且草书以慢笔开奇境,行则风姿绰异,均能标置成体,直逼古贤。

与苏、黄鼎足而一的米芾,道德文章皆不足称,但其醉心翰墨,熔铸古今,终以书名而著青史。米书始于“集古字”,其力学前贤、得用笔之妙,可以方之山补;其字面目多变,锋芒所向,神气完足,此为苏黄所不及。苏黄均正人君子,作字有其顾忌;米芾率性以颠,笔挟风雨,不待酒酿,而意气纵横。所谓“意足我自足”“刷字”等,均其传神之语。

在宋四家苏、黄、米、蔡之外,工书者还有沈辽、蔡京、蔡卞、薛绍彭、宋徽宗等。其中蔡京以奸位而身谢艺衰,徽宗以能草书和创瘦金书而垂名后世,余则为苏黄米的光辉所掩,罕见其传。宋徽宗即位以后,恢复书学,后人翰林院书艺局,复改置书艺所,招收生徒颇众。惜崎嵘薄暮,还没有所作为,即随着金人的南下而烟消云散了。

宋室南渡,书法承前代余绪,为小康局面。高宗酷肖乃父徽宗,政治无术,畏敌如虎,却醉心翰墨,耽于书道。其书学黄,因以解除党禁,复学米,遂使苏、黄、米屯家贵重于时,学者风从,不无可观。后乃力学魏晋,限于天分,未克大成。其时学苏者如赵令畤、刘煮,学米者如王升、米友仁,堪称翘楚。个性较强者如朱敦儒、陆游、范成大、朱熹、张孝祥、虞允文、吴据、白玉蟾、张即之、赵孟坚等,虽不能尽去前贤烙印,要亦能楚调自歌,不谬风雅,备具宋人书法气息。

比较而言,北宋前期书法的萧条,出自人为的轻忽,缺少必要的社会环境。后期赖欧阳修、蔡襄的鼓吹与实践,苏、黄、米比肩而出,骤然掀起滔天巨浪,此固然为英杰能事,而欧、苏、黄之次第的师生关系和影响,也在发挥重要作用。米芾曾得苏轼指点,定为夹辅。这是一个以苏轼为核心的书法群体,短短几十年的辉煌,即足以跻身于晋唐胜流。南宋得苏、黄、米之书法创意的启迪,心性眼界均胜于北宋前期,纵无大家,而余澜可观。

从历史上来看,汉、唐书法密切联系实用,都是“官本位”。东晋南朝书法,由魏晋风度引发士大夫清流时尚,实用的重心建立在世族文化基础上,书法成为比义风雅的象征。北宋时期,从前贤学书于晚年的赋闲消日,到后哲的技道两进,完成了书法脱离官本位之后的“文人化”转变和发展。这种发展,是书家个体写志抒情、寓心适意、不带社会功利色彩的清娱雅好,是文人士大夫假于外物的修身形式,人与书再度被统一于风雅,实现自江左清流群体时尚风流到宋代书家个体艺术风流的飞跃。

(责任编辑:zgshw) |