|

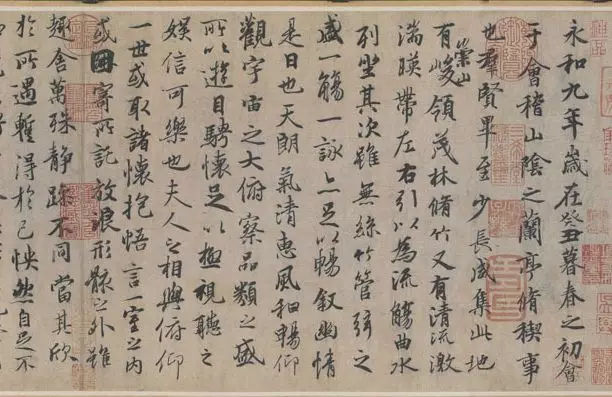

(冯承素摹本《兰亭序》,姑且认为这是最接近原作的版本。)

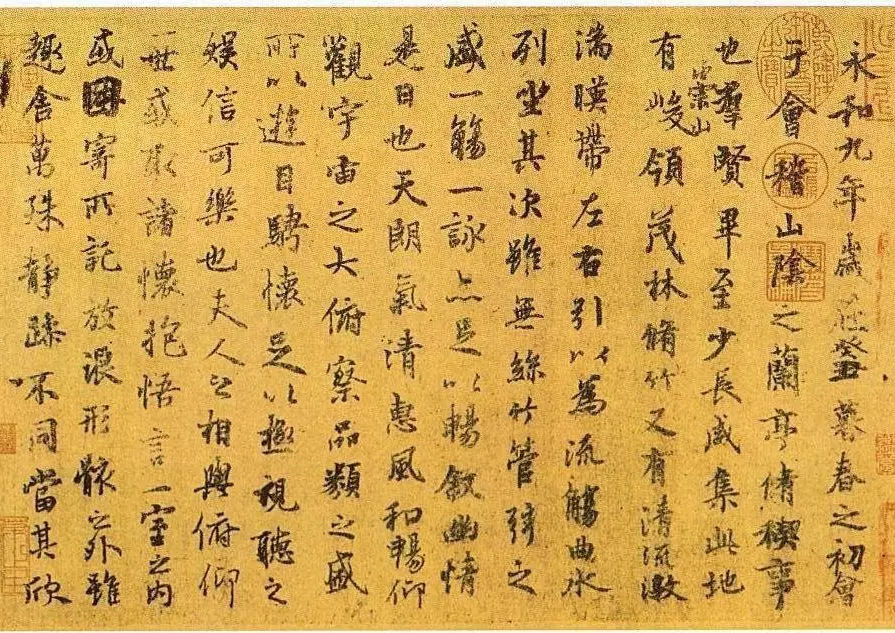

(虞世南临本)

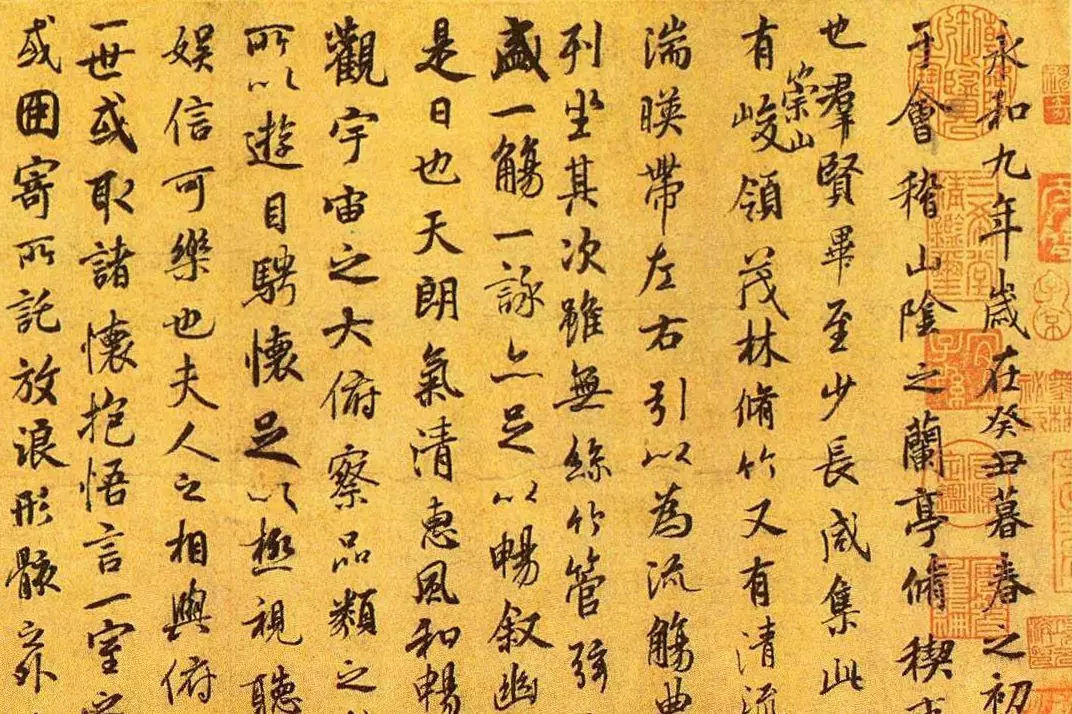

褚遂良临本

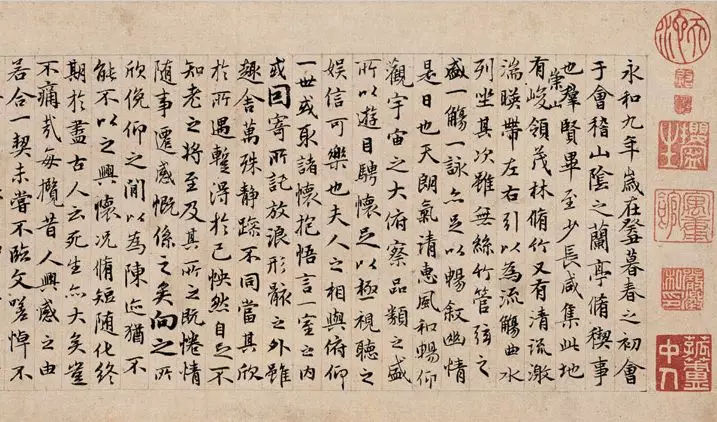

赵孟頫临本

历代临过兰亭的书家非常非常多,还有米芾、董其昌、王铎等等很多大家都有临本传世;

从这些临本当中,我们会发现,历代大家临的临本,最字形上来看都不怎么“像”;

这其中大有原因。

昨天我在qq上和网友聊天,

然后被拉进一个厉害的群。

群里有老师授课,讲的非常系统,老师的点评也十分卖力

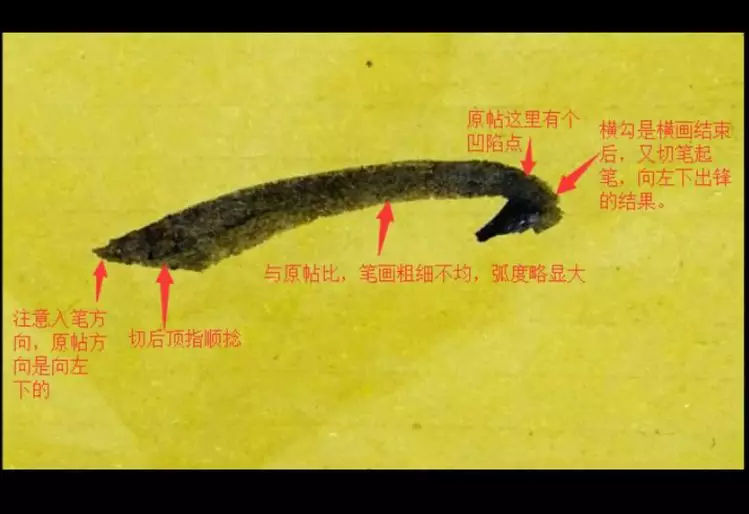

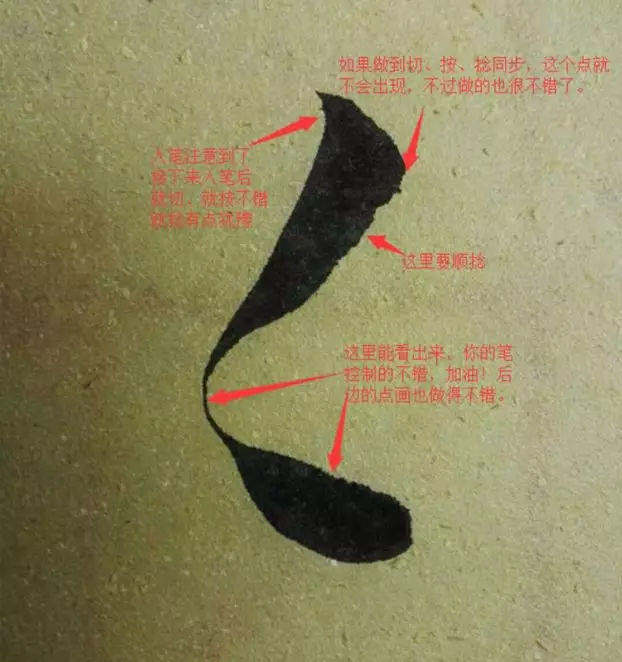

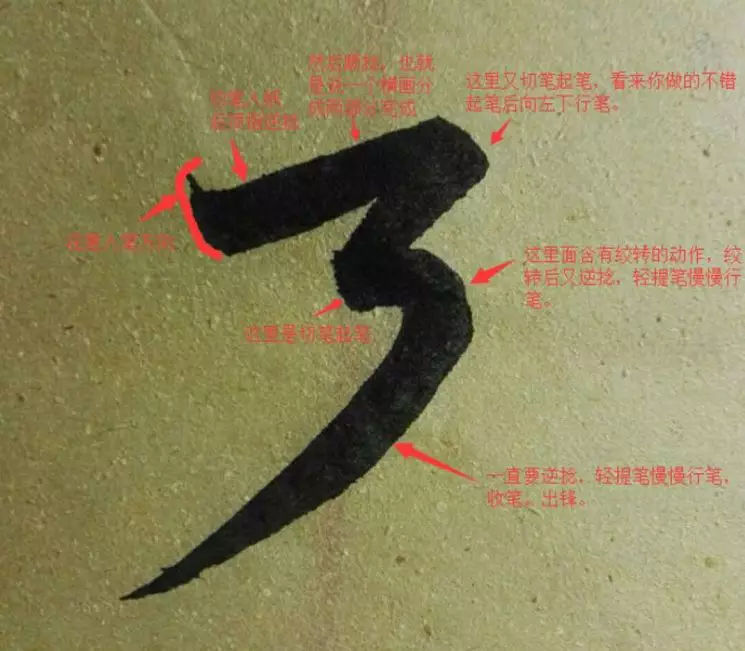

群相册里面,每个学员的作业都有这样认真的点评:

……

篇幅有限,少放几张。

现在大多数关于“魏晋笔法”的书法培训班,都是这样教的

多半都是学二王行书和《书谱》

要精临,原帖上有一个凹陷都要写出来

有切笔、转笔、翻笔、捻笔等等,而且用笔还分顺笔和逆笔;

其本质是在描字,或者叫“画字”

我看了一下他们的教学视频,3个字写了18分钟,平均5分钟写一个字;

一个笔画少则十几秒,多则几十秒,

笔锋在纸上揉啊揉啊,一点一点的描出来,

书法是拿笔写字,本质是写、是书写,

《书谱》是草书,和二王行书一样,是为了快捷书写才创造出来的字体

为什么他们写的这么累,反而一点都不快捷?

因为我们的书写工具变了

纸和笔都和原帖不一样,乃至于字的大小都不一样,

如果用不一样的工具,想要表达出同样的形状,只能靠描画才能达到

古人临帖没这么玩的,我所看过的临本非常多,没有一例是追求一模一样

每根毛笔的弹性都不怎么一样,下笔之后,弹起来的位置不同

顺着这个弹性去走,写出来的线条也就不尽相同、

历代书家临帖都是书写,而不是描画。所用工具不同,只有利用手里的工具,最大限度地展示原帖,但要一模一样,即使王羲之来临《兰亭序》,也是不可能达到的,

冯承素的摹本能到达非常高的相似程度,但他是描摹出来的,而不是书写。

工具不同,此为其一。

每个人的生理不同,有的人写出来的线条天生细弱,有人天生雄浑;

盖因笔法皆自己出,若是临像,便是失己。此为其二。

对于初学入门,我是比较推崇田英章的,而你们一直在骂他在描字;

其实,这些打着“魏晋笔法”的培训班,描的更厉害,有过之而无不及……

那么问题来了,临帖要追求“像”吗?

答案是肯定是,但在“像”的这个层次上,每个人心里都应该有一杆秤。

就我而言,临帖的时候要保证起码的流畅性,摒弃一半以上机械性的复制描绘,吸取传统用笔的精髓,来丰富自己的笔法,倘若一味去描画传统墨迹的外形,那种生动的书写性无法融入自身,写不出自己的笔意。这也是你临帖能临的很好,自己写字却非常差的原因之一。

但一味追求意临也容易走极端,无法深入探究古人笔法精髓。

所以,对于临帖,每个人都应该有一杆秤,有临摹的味道,又要有书写的趣味,才能写出自己痛快的笔法。

(责任编辑:zgshw) |