|

王羲之、米芾、王铎行书比较及其启示

杨豪良, 姚庆良

(本文原载阜阳师范学院学报( 社会科学版) 第 128 期。有删减)

摘要:王羲之、米芾、王铎三者的最高成就均体现在行书上,并且都能尊古出新而有自家面貌。王羲之的功劳在于他把自然的书风引向一个较为精炼但又注重技巧华美特征的格局,并确立了书法艺术强调对审美的主动把握这一时代的基调,“巧媚”是其行书的主要特点。“沉着痛快”最能概括米书的特点,“沉着”是成竹在胸,落笔凝练;“痛快”是信手挥洒,笔势翻澜。王铎通过对前有经验的总结,提出了,“敏而好古”的主张,并走了一条以帖为主、碑帖结合的书学道路,其行书最大特点是率意、气足和对“度”的严格把握。对王羲之、米芾、王铎的行书进行比较,至少给了我们六点启示。

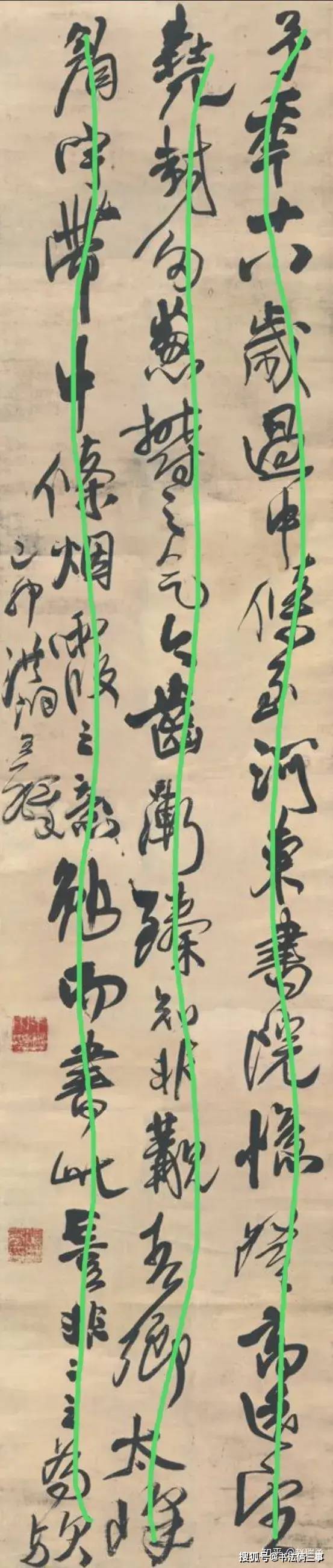

从结构造型角度看《兰亭序》,则其不甘对称,强调揖让;不甘平正,强调欹侧,不甘均匀,强调对比的特点是相当清楚的。我们可以对结构采用中轴与板块分析相结合的方法进行,并找准主流线条加以归纳。这种分析法,笔者称之为几何分析法,汉字结构本来是一个稳定的标准形,每个字都富于一种建筑意蕴。

书法结构的魅力是在于它能有节制地打破这种标准形,在标准的规范中渗入每个艺术家个人的创造意蕴。“在标准形中追求艺术形,这是书法的根本目的。”[3]把书法的结构原理体现在力矩式平衡上,体现出不平中求平的拉力与张力,这是王羲之和《兰亭序》给我们的又一点启示。

而在宋代众多的书家中,没有谁能象米芾那样深为后世瞩目。因为米芾的书法(尤其是行书)成就和他的“颠”,也因为他给后人留下了太多的争论。也正因为他的“集古”的经历和“求变”的目的,才使得他能自由出入“二王”。如果说王羲之是一座山,那么米芾就是在这座山上修路的人,他通过辛勤地“集古”,而成为延续二王系统的一个不可或缺的环节,并且米芾的“集古”是对前人书法“几可乱真”的重复。

“所谓‘集古字’,就是说米芾在这个阶段尚处于努力淡化前人图式特征,而自己的图式又未完全形成,故写出的字还有模仿的痕迹。”(4)

而集古字的创作方法是集众家字于一篇,它一定要有一个协调的过程,也就是采百花酿一蜜的‘自化’过程。”(5)这表明“集古字”需要向古人学习很多,,而能将“众家字”很好地化合在一篇字中,必须有一个消化古字的过程,而这个过程也是“取诸长成己意”的过程,其实是一个“不同而和”的过程。

纵观米字行书,无论结体,抑或章法,无非强调一个“异”字,要求的是对比变化,这与他的“颠”相映证。也是引起争论的地方。米芾以行书见长,东坡誉为“风墙阵马,沉着痛快,当与钟王并行”。“沉着痛快”最能概括米书的特点,“沉着”是成竹在胸,落笔凝练;“痛快”是信手挥洒,笔势翻澜。这对矛盾的对立统一,构成了米书的要诣,也体现着宋书的“尚意”特征——崇尚意趣,抒发性灵。

米书极富魅力,趋之若鹜的许多学习者却因难以深入而不得不却步。米书之难,就局部言,难在字法,从总体观,难在章法,而字法又远较他相对固定的几种章法模式为难。

因此,米字的重点在字法。字法包括点画的运行即笔法和点画的组合即结体,而米芾转益多师的正书经验则是其心手双畅写行书的坚实前提。在米芾之前,侧锋是书法作品中非常次要的笔法,因为人们追求是线条的凝练、含蓄、柔美和厚重感,并且传统书论,也向以中锋为本,然而米芾却偏以侧锋取妍、以侧锋取势,明确提高了侧锋的地位。

他把侧锋用得恰到好处,与中锋交相映发,进入了自由驰骋的境地,横敲竖抹,稳撑急掠,随意为之,并无一定之规,而那数笔侧锋却增加了作品千种婀娜,万般风姿。

而米芾的某些特殊笔法是形成他奇特结构的先决条件,他的“蟹爪钩”学自智永《千字文》以及颜真卿的一些笔法,但有所发展,在运用时比较夸张,同时表现为因结构的需要而有变化,如游、张、明、寿、物、阳等字的对比。

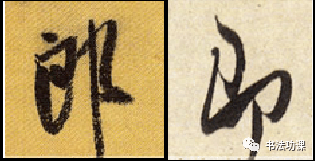

这种钩比寻常所见钩多一个关节,显得倔强。写这种钩时,仍是在竖笔尽处蓄势顿挫,然后左行至一定部位勾起,其实是强调了顿锉地方的几个点。蟹爪钩的反其道而行,便成三节挑,如湖、诸,另外象顾、郎、政、即等字也常用此法,其他如“宝盖头”第三笔横画的提按,如蒙、宣等也可看作是蟹爪钩的举一反三。

米书的结字原则是避免雷同,方法是采取强烈对比来引起视觉的亢奋。而寻找其规律,则又可分为若干类:

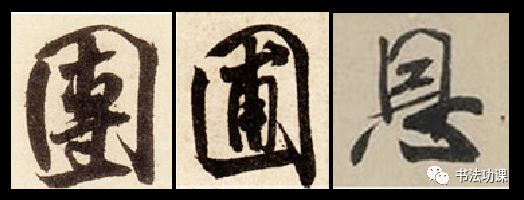

1、方圆——米芾在写“口”部字时,总是有识意地处理成圆顶方趾,突出了四角方正,如“团”、“圃”、“恩”等字。

2.向背——这一对比的运用可以避免因方向相同的连续数笔横竖画所造成的平行状态,从而相映成趣,耐人寻味。如尽、林、垂等字。

3.正侧——正侧的交用,显出磊可不平。上侧下正、外正内侧,都能化险为夷,符合圆满结局的传统心理。如台、岁、亭、常、气等字。

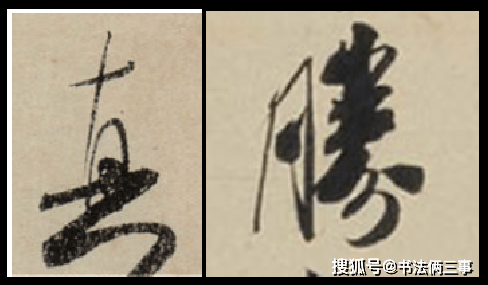

4.粗细——米芾信奉“得笔,则虽细为髭发亦圆”,因此人敢于写出一条极细的线条,形成一种“破”法,我们可以从“真”、“胜”、“向”三字中看到线条的强烈对比以及他控制笔尖着纸分寸的能力。

5.大小——米芾有时敢于违反常规,出奇制胜,而巧趣横出,如务、辍等字。

6.聚散——此类与向背类有异曲同工之妙。

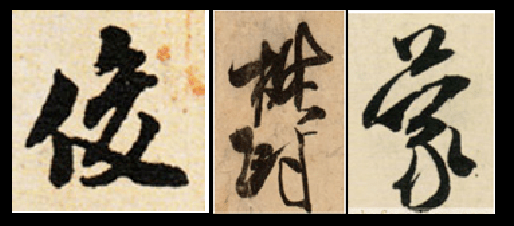

米芾利用他的“八面出锋”及其特有的分割空间的能力,使字的结构险峻而稳健俊迈,又有“聚散两依依”的情教,如州、无、宴、扬、家、公等,这几个字堪称米氏专利,在他人作品中十分罕见。

7.虚实——米芾往往在结字时用意到笔不到或挪让的方法留出一些空白,使可能拥塞的地方得以疏通,所谓“计白当黑”,如俊、郁、蒙等字。

当然,由于过分注重结构,就有了过分欹侧逞险的一偏之失。尽管米书的结体并非只是此七类,但最终归于一个“异”字。正如老米在其《自叙》中所说的:“又,笔笔不同。三字三画异,故作异;重轻不同,出于天真,自然异。”

这至少给了我们这样一点启示:“只有存故意使其不同的目的于胸中,终能消除刻意做作为斧痕,臻于天真自然的最高境界。”[6]说米芾“颠”,因为他从来不是一个中庸的人,这点映证在他的行书章法中。

米襄阳的章法与其结字一样,依然自始至终地贯彻着对比的原则。欹正的交用即是他章法的基调,这或可看作他颠狂在性的反射,但依旧是“欹”永逊于“正”的,造成对比的原因主要是笔势,流走的笔势,恰似运动着的人体,只要不失去平衡,总是因势利导地出现千姿百态。

说书法是心灵的舞蹈,这或可是一个重要缘由。所以米芾的“求变”、“求异”在其书作中最终能达到盐着水的浑成境界。所以,任何人都从米芾的章法中感受到一种充满活力的阳刚之美。颜鲁公是从二王系统叛离的第一人,虽然汲取了二王的营养,但他在笔法上变王之“内擫法”为“外拓法”,在风格上变王之“巧媚”为“丰伟沉雄”,尽管米芾对颜楷不怎么恭维,但对其行书却心仪有加,并从中有直接的取法。

米亦曾盛赞“凝式书天真烂漫”,“如横风斜雨,落纸云烟,淋漓快目。”并从杨凝式书中获得营养。颜真卿,杨凝式的学“二王”能获“新生”而成功的最大启示是对王书的遗貌取神而终能跳出王书美学规定,这对米芾的书法立场产生了不小的影响。米芾的书法能够“风樯阵马”和“八面出锋”,是因为米芾除了点画之外,还在书写的速度和节奏上下功夫,“以较快的书写速度我主,辅之以强烈的提按节奏,最后形成以‘刷’字为特色的行笔特点。”[7]

“由于米芾用笔速度相对较快,需要手腕快速地翻动,又形成了翻转笔法,使笔画表现出强烈的粗细变化,尤其在字的转折处十方明显,这就是我们今天常说的‘刷’字效果。”[8]当然,“刷”字的美学意义并不止这些。

明末清初,行草书艺术被推入一个新的高峰,在众多书家中艺术成就最为卓著者,当推烟潭渔叟王铎。王铎的思想充满了矛盾,所以才有了他的行书作品中所表现出的“理性的呐喊”,他的书法以四十岁时,也即明亡清立为界,此前为临古阶段,此后为自成面目阶段。

明亡清立之后,他感到“补天乏术,出世无门”,“万事无如杯在手,百年几见月当头”,思想矛盾极度加深,于是,“恣肆狂放的用笔,奇崛险怪的字形,勾环盘纡的笔画,左突右奔的章法,都显示出他内心的矛盾、苦恼与傍徨”[9]

所以,无论整个气韵及章法、用笔、用墨、结体上,王铎的书法作品都表现出鲜明的个性,强烈的艺术魅力和摄人心魄的力量。

王铎通过对前有经验的总结,提出了“敏而好古”的主张,这个似乎是很保守的观点,却道出了书法艺术发展的规律:学书必先继承,只有在对前人作品精研细凿的过程中,创新的意念方可萌生并进而朝着现实转化。

他曾表白:“学书不参通古碑,书法终不古,为俗笔多也”,“予书何足重,但从事此道数十年,皆本古人,不敢妄为。故书临帖……膛乎自惕。……假年苦学,或有进步耳。”

所以他留给我们的作品,很大一部分是临作,且是“独宗羲献”的作品。但他却以其独有的笔情墨意在“二王”系统中撕开一条口子,演绎出自己的书法王国。

王铎的一生,书法成功的秘诀是“一日临帖,一日应索请,以此相间,终身不易。”并最终通过全面继承米芾而上溯王羲之,入晋之堂奥。王铎行书最大特点是率意、气足和对“度”的严格把握,这既得力于他的理性,也得力于他扎实的正书功底。

“率意”者,似不经意挥洒之谓也。其行书结体往往忽大忽小,纵横跌宕;用笔忽轻忽重,疾涩相间,用墨忽湿忽枯,浓淡相宜,流畅灵动,自然天成。

其字势、墨势(有的字几成墨团,有的又以细笔为之,却并不感到不协调。被内在之气紧紧连在一起,如江河奔腾,势不可遏。

王铎纵笔取势却纵而能敛,“故不极势而势若不尽,非力有余者,未易此语。”(马宗霍语)势纵而不尽,放而不野,这就是恰如其分地掌握了书法艺术的“度”。

王铎行书中有二王的笔意、米芾的结体、颜鲁公的笔法……而这些的“复合”则构成了含量丰富、层次复杂、审美价值极高的王铎行书。

字之欹侧,为王铎行书最鲜明特征,故显出跌宕爽朗之气。但它从未连续两字向同一方向倾斜,而是上字右倾,下一字必左斜,或插一相对工整的字,或在连续数字欹侧后再以平衡之字托起。

还有一点,在笔者看来,王铎的行书中有着碑的厚重与力度,尤其是在王铎的行楷中,完全可以品出带有方笔的碑味。这点不仅是王铎区别于王羲之、米芾的一个重要特点,也给了后人有益的启示。

“他没有门户之见,择其善而从之;他没有局限于帖学,更深入于对碑版刻石的参悟。……他其实是在走一条以帖为主,碑帖结合的书学道路。”[10]在这点上,王铎将米芾发扬光大了。王铎行书中,笔画相连者基本不超过三字,且许多情况处理为三字一组,无论每字独立或数字相连,都有一气呵成之感。

行书章法字距较紧,显得茂密,加上行与行的错落参差,字与字往往造险,整篇大起大落,大开大合,在灵动恣肆中又有沉郁凝重之感。

王铎用沉着痛快,如斩钉截铁,险而稳,疾而涩,此源于米南宫。“王铎善学,他从米字中大量出现的翻笔里悟出‘绞转’来,通过米芾从而看到了二王笔法的精微所在。”[11]由此,完成了王右军——米襄阳——王孟津的实质性承传。

涨墨法”源于何时,不得而知,但将其发挥淋漓尽致者,王铎也。

王铎深得墨法墨趣:笔中含墨量多,也径直入纸,随其湮去,涨出之墨与笔画并不相混,近观虚实浓淡相间,别有一番情趣。一笔下来,最后以渴笔为之,飞白自然脱出,与涨墨形成鲜明对照,满纸烟云,酣畅淋漓,干而不燥,润而不湿,这便是王铎用墨的特点,也是王铎异于(或者说是高于)王羲之与米芾的。

王铎全盘接受了米芾迅捷跳掷的运笔方法,再辅之于适当的涨墨,写来酣畅淋漓,气势非凡。他在《忆过中条语轴》中,把字放大到二三十厘米,依然写得沉着厚重,粗不滞墨,细不轻滑,这是王铎对米芾的最大发展。

所以,在行草书中对“一笔书”和“巨幅立轴”的形制选择,王铎将个人风貌在临摹和创作中都表现得淋漓尽致。毋庸置疑,书法艺术的成功更离不开学识,一定程度上讲,王羲之、米芾、王铎都是学问家,他们都是用文化与心灵“煲”出了书法的特色汤汁。

对王羲之、米芾、王铎的行书进行比较,至少给了我们这样六点启示:

1.用几何分析法加深对书法艺术型结构的领悟,把它与对线条美的领悟结合起来,学会精准地把握学习对象;

2.学习行书应有一种大的结构观,是在用点、线、墨分割空间,字法、行法、章法体现出的每个艺术家的建筑意蕴,欹侧、向背、聚散、纵横跌宕等是解决建筑形的手段;

3.学习行书应以扎实的“正书”基本功为底,在学习过程中要注意细微之处,并找到某些特点将其确定、放大,注重积累进而形成自己的独特技法符号;

4.每一根线条都包涵了三个方面的课题:线质、线形、线律,王羲之、米芾、王铎用各自的笔墨诠释者对线的质量、线的形式、线的规律的理解。这三个方面也是每位学书法者必须回答的课题;

5.勤奋善学,尊古为新。王羲之、米芾、王铎的学书过程都有一个“集古的阶段”,并且都是很精准地“集古”而吃透传统。王羲之是博采众美,“增损古法,裁成今体”,米芾是“一日不书,便觉思涩”,而王铎则是“一日临贴,一日应索请,以此相间,终身不易”。同时,要以厚实的学问为底蕴;

6.可以尝试对照学习法——同时学习不同的行书,学会发现问题,学会提出问题,学会解决问题,择优舍弊,食古能化,融会贯通。当然。此举需要以具备一定的书法功底为前提。

(责任编辑:zgshw) |