|

从黄公望到“四王”:

富春江山水的“再现”与“经典”

◇ 温玉鹏

元代是中国绘画的分水岭。美国艺术史学者罗樾(Max Loehr)这样评价宋画和元画:“宋代画家,把自己的风格当作一种工具,来解决如何描绘山水这个问题;元代画家,把山水当成一种手段,来解决如何创造风格的问题。”与唐宋相比,元代绘画呈现出明显的地区差异性。一方面,作为统治中心的北方地区,北宋绘画样式仍保持了强大、旺盛的生命力,成为元代官方或庙堂趣味的代表。另一方面,在江南地区,原本依附于朝廷的宫廷画师及民间画工,开始重新找寻自己的历史定位。以“写意”为追求的文人画,崛起为绘画的主要类型,绘画和书法的言志功能得以充分发挥,提升了绘画表现社会生活的深度与广度。至元代中晚期,以“隐逸”为主题的山水绘画,取自实景,广为流行,以“元四家”为代表的画家,建立起文人山水画的典范风格,开一代之变格。

一、黄公望《富春山居图》:

山水典范之确立

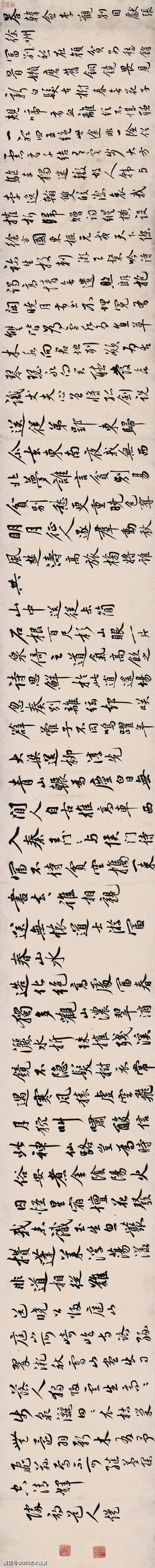

富春江源出长江水系,扼徽州形胜,东至沧海,而有江湖河海之利。早在春秋战国时期,已成为吴越争霸之要冲。至南朝,富春江已誉满文坛,吴均“自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝”,将富春江纳入文学创作的视域中,并被千余年来的历代文人访见、怀古、凭吊与吟咏。唐代孟郊曾作《送无怀道士游富春山水》,诗曰:“造化绝高处,富春独多观。山浓翠滴洒,水折珠摧残。溪镜不隐发,树衣长遇寒。风猿虚空飞,月狖叫啸酸。信此神仙路,岂为时俗安。煮金阴阳火,囚怪星宿坛。花发我未识,玉生忽丛攒。蓬莱浮荡漾,非道相从难。”明人汤焕曾以行书誊录孟郊送别诗六首,包括此首。整卷所录六诗书体取法不尽相同,起首《答韩愈李观别因献张徐州》为怀素小草风格,书自中段则拟黄山谷、赵松雪行书,卷末又作章草收尾。整幅书法行云流水,一气呵成,毫无跳脱之感,显示出书家深厚的摹古功底(图1)。

(请横屏欣赏)

图1 [明]汤焕 录孟郊送别诗六首行书卷 33.5cm×336.5cm 纸本 杭州博物馆藏

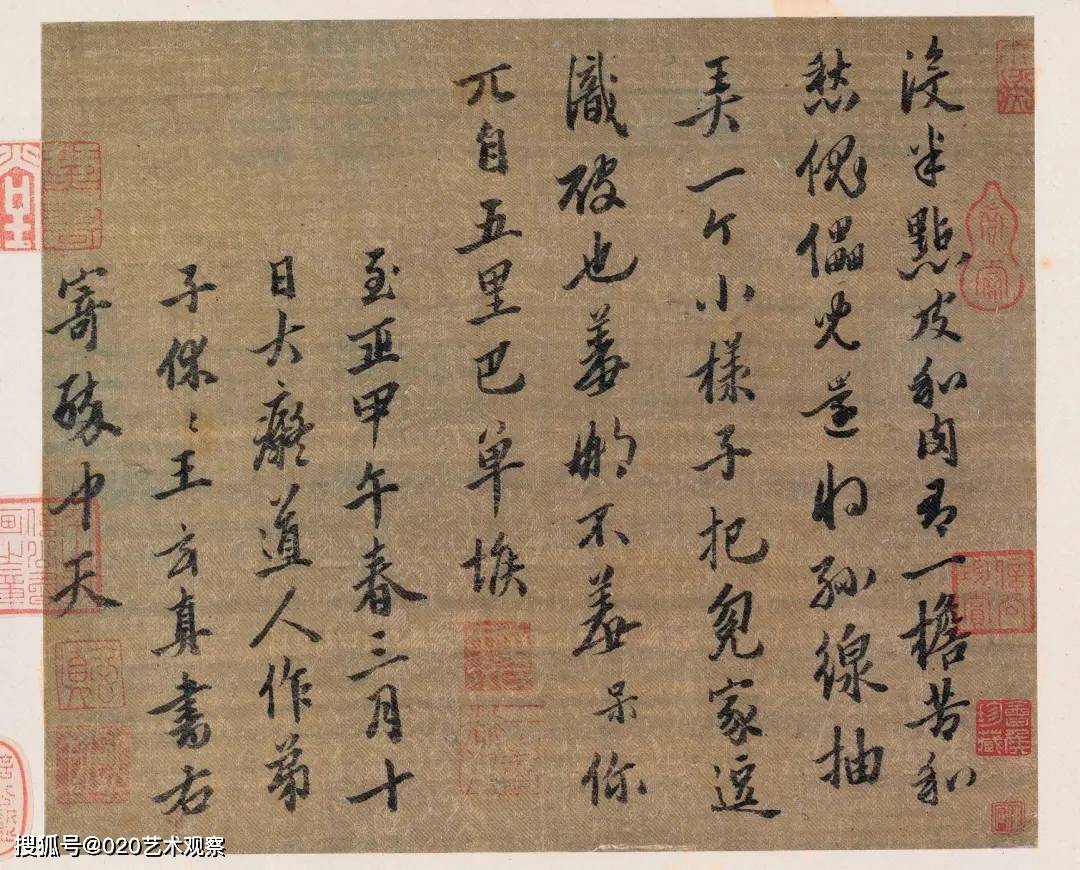

黄公望(1269—1354),字子久,号一峰、大痴道人等。本姓陆,名坚,江苏常熟人,从小因家庭变故,过继至浙江温州永嘉黄氏,改名“黄公望”。元延祐年间,曾任小吏,因上司出事而受牵连被捕入狱。出狱后,隐居不仕,皈依“全真教”。或许是前半生的经历过于坎坷,以至于多年后仍未释怀。在去世的当年,观览李嵩《骷髅幻戏图》后,题小令一首:“没半点皮和肉,有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽,寻一个小样子把冤家逗。识破也羞那不羞?呆你兀自五里巴单堠。”款署:“至正甲午春三月十日大痴道人作,弟子休休王玄真书,右寄醉中天。”(图2)虽是为画赋曲,但字里行间流露出对世事无常的慨叹。黄公望博学多才,戴表元曾为黄公望画像作赞:“身有百世之忧,家无担石之乐;盖其侠似燕赵剑客,其达似晋宋酒徒,至于风雨塞门,呻吟盘礴,欲援笔而著书,又将为齐鲁之学,此岂寻常画史也哉?”《录鬼簿》则称其“公之学问,不在人下。天下之事,无所不知。薄技小艺亦不弃。善丹青,长词,落笔即成,人皆师事之”。中岁以后,常往来于苏州、松江、杭州、富春等地,寄情山水,将游历所见化为胸中丘壑,并专心书画,自称“松雪斋中小学生”。黄公望山水画风格主要有两类,一类笔势雄伟,多浅绛色,山头多垒起岩石,另一类笔意简远,多作水墨,皱染甚少。

图2-1 [南宋]李嵩 骷髅幻戏图

27cm×26.3cm 绢本设色 故宫博物院藏

图2-2 [元]黄公望 题李嵩《骷髅幻戏图》

释文:没半点皮和肉,有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽,寻一个小样子把冤家逗。识破也羞那不羞?呆你兀自五里巴单堠。至正甲午春三月十日大痴道人作,弟子休休王玄真书,右寄醉中天。

钤印:黄氏子久(白) 一峰道人(朱)

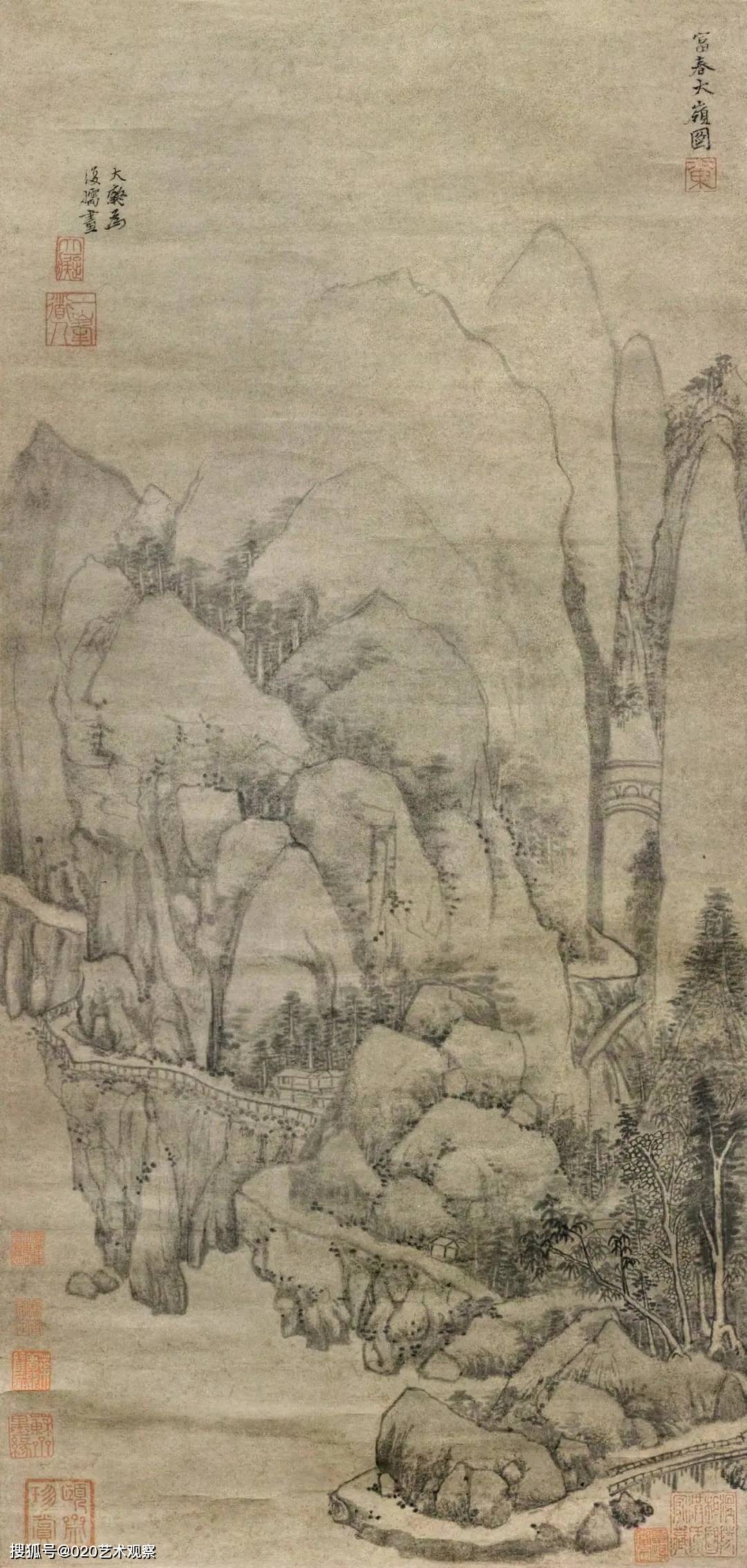

元至正七年(1347),黄公望始为好友无用师创作《富春山居图》,历经数年经营才告完成。至正十年(1350),为此画题款曰,记其创作历程:“至正七年,仆归富春山居,无用师偕往。暇日于南楼援笔,写成此卷,兴之所至。不觉造之布置如许,逐旋填剳,阅三四载,未得完备,盖因留在山中,而云游在外故尔。今特取回行李中,早晚得暇,当为着笔。无用过虑有巧取豪夺者,俾先识卷末,庶使知其成就之难也。十年,青龙在庚寅,歇节前一日,大痴学人书于云间夏氏知止堂。”(图3)从整幅面来看,以富春江一带山水景致为基本体,并吸收了云游中所观察的奇丽山水元素,将两者有机结合,遂成此卷。画中的峰峦、冈阜、陀、沙渚等与江水相连,此起彼伏,山中林木葱郁,疏密有致,尽显山水之美。在艺术表现上,既有董源、巨然之法,又发展出自己的简约特点,充满平淡天真的神韵。其另一作品《富春大岭图》(图4),画法从巨然来,亦平淡天真,笔墨精省,可资对照。

图3 [元]黄公望 富春山居图之无用师卷卷 33cm×636.9cm 纸本墨笔 1347—1351年

台北故宫博物院藏

作为元代山水的重要典范,《富春山居图》主要在三个方面,为后世所称道。一是师法上的“尚古”,受到赵孟頫的重要影响。赵氏曾提出:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自谓能手,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也?吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。”观赵氏《重江叠峰》《双松平远》等作品,不难发现这种整体风格也是黄公望作品的基本格调。他在《写山水诀》中提出:“古人作画胸次宽阔,布景自然,合古人意趣,画法尽矣。”二是技法上的“融通”。黄公望综合“董、巨、苏、米”四人绘画技法,以披麻皴写山。董、巨所创的披麻皴,适合表现江南的山景。至黄公望仍以披麻皴取胜,却不模仿董氏惯用湿笔的风格,而是引入苏轼惯用的描绘枯木、竹石的“干笔擦皴”。米友仁的“小米点皴”,亦被黄公望加以融通,这或许与“米氏云山”的正统传人、其师的挚友高克恭不无关系。三是风格上的“简率”,妙得象外之趣。这或许与黄公望的道教信仰不无关系。宋末元初,在北方出现了以王重阳为主导的全真道。其弟子丘处机为蒙古成吉思汗讲道,颇受信赖,被授予主管天下道教的权力。与此同时,为应对全真道的迅速崛起,原龙虎山天师道、茅山上清派、阁皂山灵宝派合并为正一道,尊张天师为正一教主,从而形成了全真派、正一派对立的格局。在理论上,道教思想与绘画创作息息相关。老子认为,宇宙起源于“无”。“无”并非没有,而是一种存在。宋元的“文人墨戏”讲求章法布白、虚实相生,认为绘画实处(即“有”处)易,虚处(即“无”处)难,空白既是“无”,也是“有”(即有空白),正所谓有无相生。对于山水画而言,其空间结构和道家的天人合一、心物合一的思想是暗中契合的。《富春山居图》中最为引人注目的是连绵不断的山峦,有的笔墨干渴,线形质干空灵,显示出山体的干硬,有的笔墨或紧或松,或整齐或自由,排列成一定的面积、一定的方向,构成一定的关系,共同构成了所表现的山体形态和空间关系,而情绪正蕴藉于此中。黄公望在富阳的隐居地名为“小洞天”,取道教“洞天福地”之意。“洞”者,“通”也;“洞天”,意谓山中有洞室通达上天,贯通诸山。“洞天”指地上的仙山,或者说神仙居住的名山胜地,构成了道教地上仙境(即“地仙”)的主体部分。张君房编《云笈七签•洞天福地部》提出:“十大洞天者,处大地名山之间,是上天遣群仙统治之所。”按“洞天说”,地球空间相连的各个空间即是“洞天福地”,所涵括的地域有洞天、福地、靖治、水府、神山、海岛等。具体而言,包括十大洞天、三十六小洞天、七十二福地、十八水府、五镇海渎、二十四治、三十六靖庐以及十洲三岛,无尽虚空。有学者还将洞天分为“避世洞天”“修炼洞天”“仙居洞天”等;按照洞天所处的地理位置,又可分为“山洞型”“海岛型”“水府型”“园林型”和“壶中洞天”等。黄公望在题跋中已说得很清楚:“阅三四载,未得完备,盖因留在山中,而云游在外故尔。”可以说,《富春山居图》是一幅由道士(黄公望)创作,题赠道士(无用师),在云游的间隙完成的山水巨作,题款亦在“青龙在庚寅”时。实际上,全真教的开创者王重阳极其重视绘画,在传教过程中,多次运用绘画作品来进行传教。夏文彦《图绘宝鉴》载:“重阳真人王嘉,字知明,咸阳人,大定中得道登真。其初度马丹阳夫妇,日尝画《骷髅》《天堂》二图并自写真,及作《松鹤图》与史宗密真人。”黄士珊提出,这种道教图像意味着一种充满活力的诉求,它是一场可以通过一系列的变化而窥探背后之秘密及真相的动感之旅。这种使修炼者能够见到隐藏和未知事物的培养过程,和他们为了与宇宙合一而修“道”的过程是相似的。

图4 [元]黄公望 富春大岭图轴

74.2cm×36cm 纸本墨笔 南京博物院藏

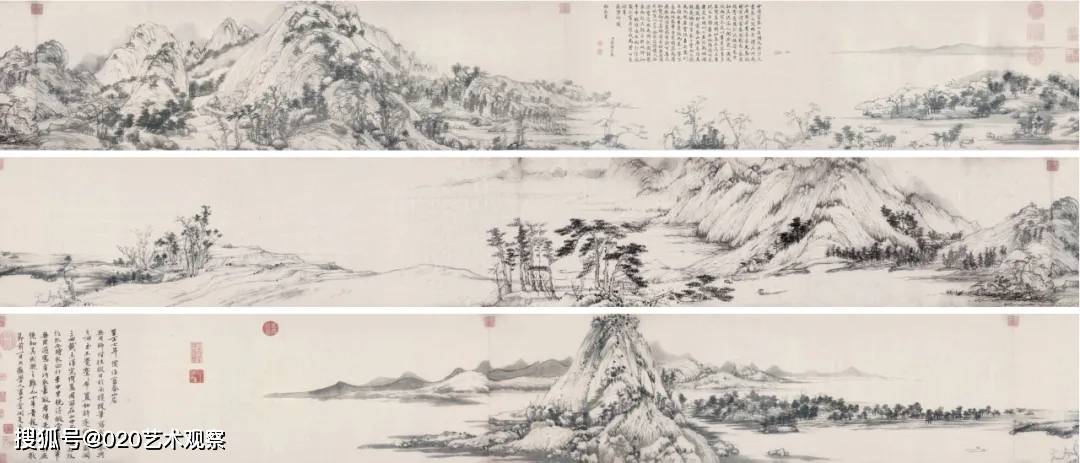

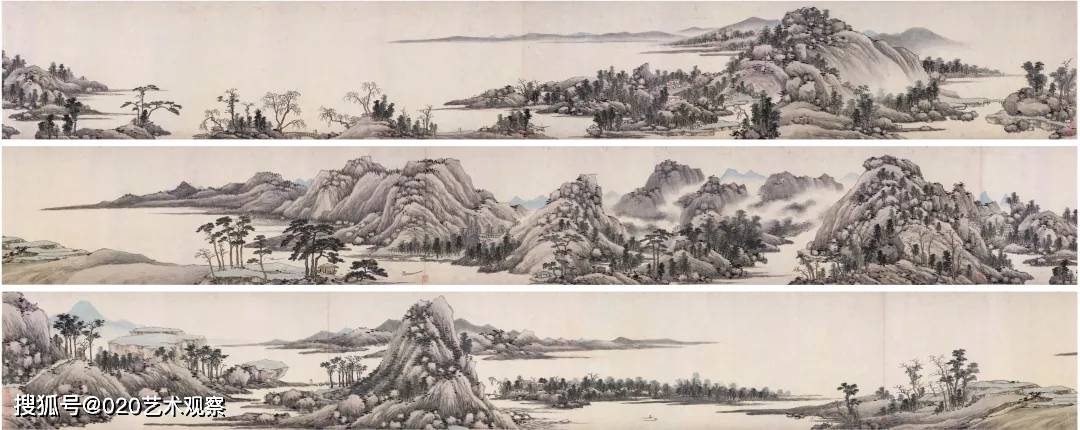

《富春山居图》后为沈周所得。本图作于成化二十三年(1487),沈周时年六十一岁。由题跋可知,黄公望《富春山居图》曾为沈周收藏,后因请人题跋,为其子“乾没”,“其子后不能有,出以售人”。沈周无力买回,痛惜之余,凭记忆背临此图。全卷多用粗笔中锋,山石长、短披麻皴兼用,坡岸处偶用侧锋皴擦,卧笔点苔。在原作基础上,复施花青与淡赭,沉厚雅润。虽为仿作,实为对黄公望风格的重新诠释,如董其昌所赞:“信可方驾古人而又过之。”自题云:“大痴翁此段山水殆天造地设,平生不见多作,作辍凡三年始成,笔迹墨华当与巨然乱真,其自识亦甚惜。此卷尝为余所藏,因请题于人遂为其子干没,其子后不能有,出以售人,余贫又不能为直以复之,徒系于思耳!即其思之不忘,乃以意貌之,物远失真,临纸惘然。成化丁未中秋日,长洲沈周识。”卷后有姚绶、董其昌、吴宽、文彭、周天球、谢淞洲跋。先后为樊舜举、谈志伊、董其昌、王时敏、汪士元、徐世昌等人所藏(图5)。

图5 [明]沈周 仿黄公望富春山居图

36.8cm×855cm 纸本设色 故宫博物院藏

至清顺治七年(1650),黄公望《富春山居图》收藏者吴洪裕病危时,欲以此画卷投火为殉,其侄吴静庵从火中抢出,但前段数尺已焚。流传三百年后,《富春山居图》一分二段,前段为《剩山图》(图见本期第1页),后归王廷宾收藏。1938年,为吴湖帆所得。1956年,入藏浙江省博物馆。后段为《无用师卷》,经清宫递藏,现藏于台北故宫博物院。而沈周此幅临作,大体上保留了原作被毁以前的面貌。

二、“四王”与《富春山居图》:

仿古山水之“典范”

明代中后期,江南地区流行复古主义思潮,并影响到画坛,董其昌成为这一风气的倡导者和实践者。至清初,“四王”直承董其昌的理论与实践,形成“上承宋元、集其大成”的创作倾向,有清一代,被奉为山水“正宗”。清中后期的奚冈、戴熙等人,在山水创作上与古为徒,略有变法。与此同时,一批以仿古为业的职业画家,也活跃于画坛,迎合了当时社会的尚古偏好。方闻在《艺术即历史》中谈道:“在东方,则延续了‘谱系’的模式,将中国绘画史视为典范的风格传统,每一个独立的世系源自卓越的早期艺术大师,并在后世的模仿者和追随者中延续。”所谓“仿古”,本质上反映了明清画家群体对历史上绘画经典的追慕,是与大师穿越时空的神交。

1.王时敏《仿黄公望富春山居图》

王时敏(1592—1680),字逊之,号烟客,晚号西庐老人,江苏太仓人。王时敏出身簪缨世家,世谓“韩相五世,汉貂七叶”。祖王锡爵,官大学士、太子太保,谥“文肃”。崇祯初,以荫仕太常寺卿,故人称“王奉常”。他是明末清初一位重要的文人画家,是传统文人画发展后期的代表人物。少年时,得董其昌亲炙。入清后,隐居不仕,自署归村老农、西庐老人。他穷数十年之力潜心摹古,刻意追摹黄公望,早年多临摹之作,至晚年,以黄公望为宗,兼取董(源)、巨(然)和王蒙诸家,形成苍劲浑厚的个人笔墨意趣,被视为“娄东派”初祖。

此件《仿黄公望富春山居图》临摹于甲寅(1674)。远处水天一色、苍茫辽阔,极似黄公望风格。画面运用散点透视法,可谓“景随人迁、人随景移”。笔法细致规整,不失苍劲圆熟。山石先作勾勒,施以披麻皴,再以褚色稍加晕染。墨色或浓或淡,富于变化。从钤印可知,此图曾经刘恕、严芸舷收藏,其上有俞翰、陆恢的题跋。

2.王鉴《富春山居图》

王鉴(1598—1677,一说1609—1677),初字玄照,后为避讳,改字符照、圆照,号湘碧、染香庵主,太仓(今属江苏苏州)人。明崇祯年间,以祖荫授左府都事,迁廉州知府,故被称为“王廉州”。后归乡,赋闲居里,潜研书画,终成丹青名家。王鉴的绘画艺术,个性鲜明,其画风衍变由浑厚圆润到精能工细,摹古而戾行兼顾,既重视笔墨趣味,也不忽视丘壑变化。吴湖帆评其“廉州一生以摹古胜人,能得宋元诸大家之神”。

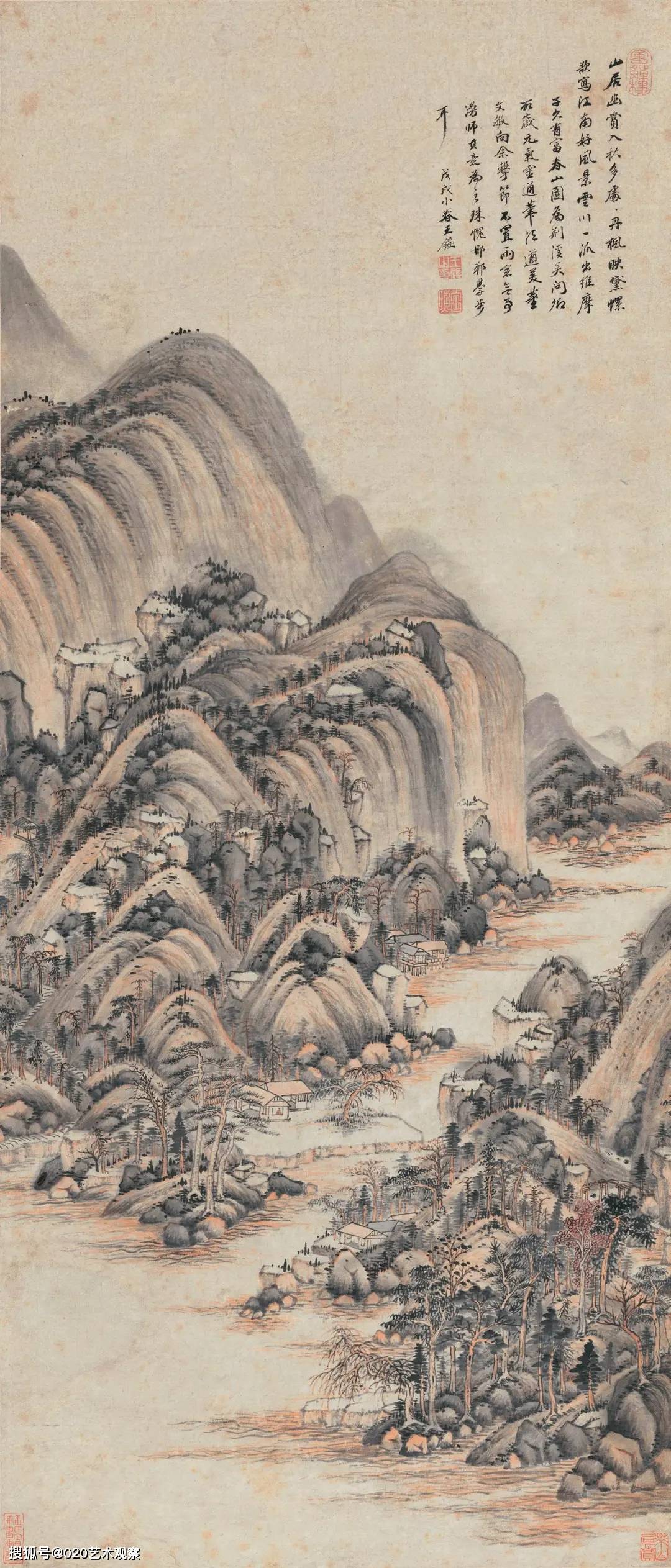

1658年,王鉴临《富春山居图》,而变横卷为立轴,染以浅绛色。笔墨交融,敷色清雅,得黄公望之神髓,又非为形似而形似。款识云:“山居幽赏入秋多,处处丹枫映黛螺。欲写江南好风景,霅川一派出维摩。子久有《富春山图》,为荆溪吴问卿所藏,元气灵通,笔法遒美。董文敏向余击节不置。雨窗无事,漫师其意为之,殊愧邯郸学步耳。戊戌小春王鉴。”(图6)

图6 [清]王鉴 富春山居图轴

117cm×50cm 纸本设色 天津博物馆藏

3.王翚《临黄公望富春山居图》

王翚(1632—1717),字石谷,又字象文,号耕烟散人、乌目山樵、剑门樵客、清晖老人、天放闲人、雪笠道人等,常熟(今属江苏)人。擅长摹古,不拘泥于一家一派,而是融通南北,自出机杼,形成了“虞山画派”。

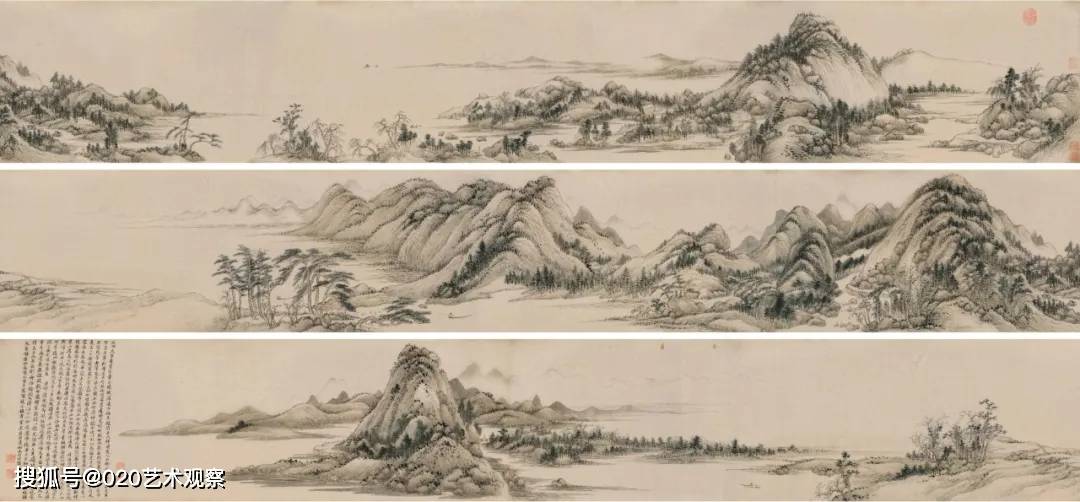

此图是对黄公望《富春山居图》卷的临仿(图7),也是一次完整的摹写,底本为火焚前的全本,对研究此图原貌具有重要价值。虽是摹古之作,但融会贯通,追求刻画物象的传神与创作技法的出新,在保持个人风格的同时,最大限度地再现原作神韵。卷尾还仿照前人字体抄录了各家跋语。自题云:“大痴道人真迹流传者绝少,此卷行笔布置皆从董巨风韵中来,荒寒简率,妙得象外之趣,白石翁、董文敏先后标题,奉为艺林墨宝,而文敏研精六法,一生宗尚尤见于此。王午秋,山窗闲寂,适有佳纸,心慕手追,吮毫殊有所得,因记之。虞山后学王翚。”《仿黄公望富春山居图》则是盛年所作。世传王石谷摹富春山居图数本,此本是其为笪重光所作,经王烟客过目,研究者认为此卷摹自子明卷。

图7 [清]王翚 临黄公望富春山居图卷

34.7cm×728cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

4.王原祁《富春山居图》

王原祁(1642—1715),字茂京,号麓台、石师道人等,江苏太仓人,王时敏孙。康熙时进士,因画艺卓著,被召供奉内廷,官至户部侍郎,亦称“王司农”。善画山水,继承家法,并上溯“元四家”及五代董源、巨然,尤以黄公望为宗,笔墨精良,长于绘画理论。

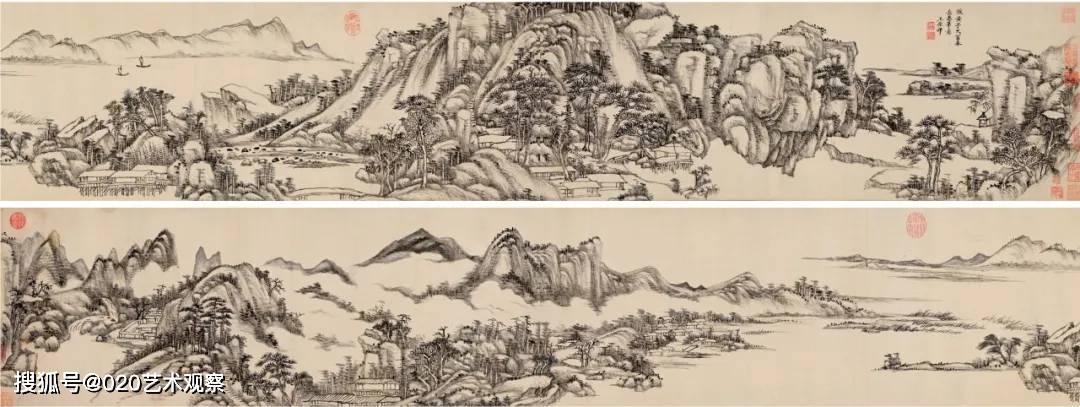

图8 [清]王原祁 富春山居图轴

98.8cm×60.1cm 纸本墨笔 故宫博物馆院藏

清康熙三十二年(1693),52岁的王原祁仿黄公望《富春山居图》笔法,创作《富春山居图》轴(图8)。在画中,皴擦点染,运用自如,尤其在笔墨运用方面,先笔后墨,晕染多次,由淡而浓,渐次增加,再以焦墨破醒,增加了厚重感。款题云:“癸酉清和雨窗,余作观大痴富春长卷歌,适伦叙年兄以素纸索画,遂写其意请正,王原祁。”上有陈元龙、孙岳颁、胡会恩等诸家题跋,孙岳颁评其“富春山绘黄公望,生面重开王麓台。应是长歌歌不尽,画中诗见右丞才。孙岳颁”。王原祁另一件《仿大痴富春图轴》,则道出其对《富春山居图》的痴迷。如其自题:“余少于画道有癖嗜,松一兄同学时每索余笔,余辞以未能,如是者数年。松兄远馆四方,余亦鞅掌瘠邑,两不相值,如是者又数年。今戊辰冬初,同为武林之行,僦舍昭庆寺,湖光山色,映彻心目,偶思大痴富春长卷,遂作此图。然笔痴腕弱,未能梦见,今尤昔也,因书之以志愧。弟王原祁。”

维多利亚国家美术馆藏王原祁《仿黄子久富春长卷》则仍系长卷构图(图9)。在临摹的过程中,王氏将山水画写实性的丘壑布置,改变成抽象性的形式构成,以笔墨的整体效果统率画面构成的各个空间结构,形成“笔苍墨厚”的艺术特色。其后二百余年间,王原祁作为“南宗正脉”“画坛巨擘”,一直被奉为艺苑楷模,影响深远。

图9 [清]王原祁 仿黄子久富春山居图卷

33.8cm×393.7cm 纸本墨笔

墨尔本维多利亚国家美术馆藏

三、富春江:

明清画家的“纪游”

明清时期,随着旅游业的渐次发达,纪游写生作为重要的表现手法、山水画创作的主题和题材而获得进一步重视。早在明初,王履已创作《华山图》册,描绘了自己亲身攀爬华山的经历与华山奇景。明中期,吴门画家喜描绘苏州及苏州附近的地方胜景,后来游观范围扩展至长江中下游的广泛区域。富春江作为唐宋以降文人的游访地,成为山水画创作的重要意象。在“尚古”的画家看来,“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”。而谈及元画,则离不开黄公望的《富春山居图》。从闭门赏画、摹写古人,到登临远足、山水游踪,从寻求宋元遗意、师古传承,到身临其境后的有感创作,正是其创作的心路历程。此外,富阳也是归隐之地,是“桃花源”的另一种隐喻。王翚不止一次创作过《桃源图》,桃花源的传说蕴藉着隐逸恬淡的田园生活,也有对“仙灵游翔”的期冀。其在《桃源图》题跋中谈道:“人间盖有两桃花源焉,皆仙灵游翔最奇宕处也。”李白曾撰多首游仙诗,如《庐山谣寄卢侍御虚舟》《梦游天姥吟留别》等,现实与理想、梦境与真实都在王翚的笔下再现。

(请横屏欣赏)

图10 [明]项圣谟 剪越江秋图卷

34.5cm×688cm 绢本设色 故宫博物院藏

项圣谟《剪越江秋图》卷(图10),创作于明崇祯七年(1634),作者时年三十八岁。这一年,作者做了一次沿江的旅行,从杭州附近的钱塘江起,沿富春江逆流而上,经富阳、桐庐,抵建德,而后入新安江,到淳安,再经武强溪,至遂安,全程约五百里。作者一反当时潦草粗疏的画风,转而从现实生活中取材,造型准确。布局构图,大开大合,与宋代许道宁《渔父图》相类。作者汲取了宋人用笔的周密和严谨,兼有元人格调和韵致,从而赋予了富春江两岸山水深邃的意境与内涵。

图11 [清]弘仁 晓江风便图卷

28.5cm×296cm 纸本墨笔 1661年 安徽博物院藏

弘仁《晓江风便图》卷(图11),创作于清朝顺治十八年(1661),绘自新安至扬州,由浦口练江入新安江的实景。前段写练江沿岸诸山嵌岩峭峙、林木萧瑟之景。后段写新安江对岸晓雾迷蒙、烟峦重叠的情景。笔墨线条遒缓,意境荒僻,不染尘垢。题款云:“辛丑十壹月,伯炎居士将广陵之装,学人写晓江风便图以送,揆有数月之间,蹊桃初绽,瞻望旋旌。弘仁。”

同一时期,八大山人也在富春江上创作《富阳山水书画合璧手卷》,与《富春山居图》一样,亦是一件山水长卷。秋山静寂,悬崖之巅,骤风雨地,寂寥荒寒,自有一种“自胡马窥江去后,废池乔木”的景象,天真而平淡,萧散而雅拙,如启功所评“雾结烟飞别样妍,幽居随地不嫌偏。斯图似过襄阳目,淡墨秋山画远天”。所谓烟云变灭,凝聚于笔端,墨色之浓、淡、干、枯,或渴或湿。焦黑的落墨,空灵的留白,皆蕴藉于远溯老子的朴素论辩,禅宗亦以此作为“寂灭”的禅机,如“曲径通幽处,禅房花木深”,四时之景的谛醒,本似生老病死之轮回。

小结

富春江作为中国绘画史上的重要意象,自元代黄公望《富春山居图》以来,被反复临摹与诠释。虽创作对象皆为富春江及两岸山水,皆蕴藉对自然万千景物的观察和感受,但因创作者的差异,而呈现出不同地域、不同文化及环境氛围下山川景物的精神气象,折射出鲜明的时代精神和独特的个性特点。从“再现”与“表达”的角度而言,“游观”既是一种创作方式,也是一种文人欣赏山水画的方式。“纪游”式的创作使得主体获得一种审美愉悦和审美享受,从而提升到一个“神超理得”的艺术境界。在这一建构起的“真实”的山水空间中,从画家到观者,都得以从自然山水和山水艺术的有限形态中脱离,从自身的局限中突破,从而实现精神的无限自由。

(作者为杭州博物馆馆员)

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵删

(责任编辑:zgshw) |