|

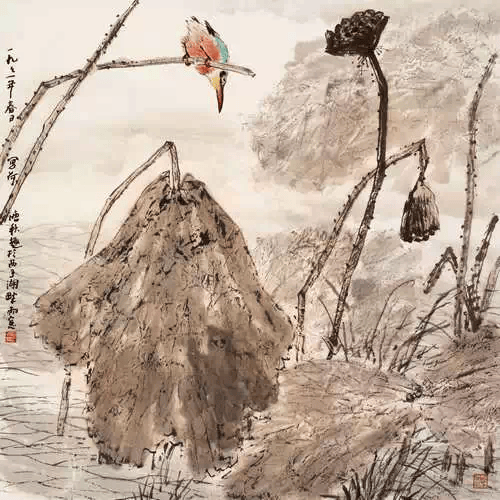

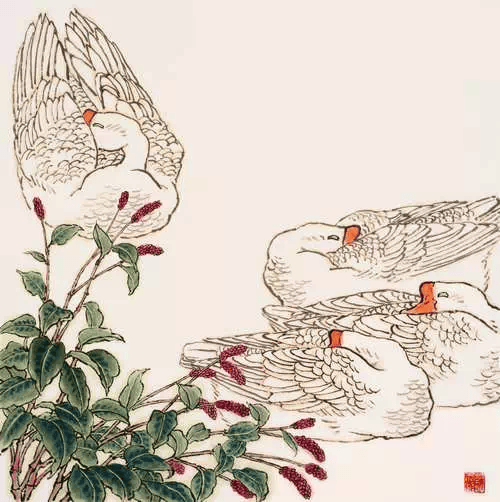

中国花鸟画在其漫长的发展过程中,经过无数画家的辛勤探索与创造,各种风格流派争奇斗艳,名家传世佳作精采纷呈,形成了我们中华民族特有的风格和气派,极大地丰富了中国绘画的艺术宝库,是值得我们炎黄子孙骄傲的。在二十一世纪的今天,花鸟画以怎样的面目才无愧于我们的先辈,无负于伟大的时代,这是摆在每一个花鸟画家面前的大问题。

花鸟画家大多有这样的体会,画几张应酬之作并不费什么大力气,有的可以说是轻车熟路,一挥而就,但一谈到创新,大家都会想到一个字:难。花鸟画的题材比较固定,可以说是千年不变;在表现技法上,花鸟画是大笔触,一笔下去,或是一根树枝,或是一片叶子,落笔成形,含糊不得;在构图形式上,疏密交叉等等,就够你弄上许多年。所以有一辈子只画一、二种题材是专门家,天分高的,创出了自己的风格,而更多的则是“仿某家”,永远也跳不出这个圈子,因此,花鸟画的雷同、程式化比比皆是。程式其实并不坏,还很有好处,《芥子园画谱》就告诉我们许多程式,山水中的披麻皴、斧劈皴,花卉构图中的对角线、S形,兰竹中的个字、介字、交凤眼等等,这些艺术程式源于中华民族特有的认知方式与表达方式,包含有民族情感与人文内涵,是经过长期积累所形成的花鸟画特有的艺术语汇,它给我们提供了入门的方法,因此在某种意义上来说,这样的程式是必不可少的,问题是入门之后是打破这些程式作进一步的创造呢?还是亦步亦趋作机械性的模仿?同样一本《芥子园画谱》,是有清以来学习中国画的范本,它既造就了有自己独特风格的一流大师,却也使有些人一辈子没能跳出这个圈子。

今天能供我们学习与参考的画谱、画集不计其数,就看我们如何吸收、如何运用了。尽管花鸟画创作有其特殊性,花鸟画的笔墨有其独立存在的审美价值,但如果我们的花鸟画创作仍然是一副老面孔,似曾相识,可以在前辈大师那里一一找到出处,那只能是潘天寿先生所说的:“……一意摹拟古人,无丝毫推陈出新,足以光宗耀祖者,是一个笨子孙。”我们不可作这等笨子孙。

花鸟画如何创新?我以为要从以下四个方面入手:

一.加强生活积累:自然界中的花卉禽鸟有着无限的生动性与丰富性,是我们创作取之不尽用之不竭的源泉,画谱有前人的表现方法供我们借鉴,但与生活是无法比拟的,古人深入生活认真观察与写生的例子举不胜举,没有哪一个有出息的画家不从生活中汲取养料,因此我们学习的第一步就是深入生活。画工笔要写生自不待言,就是画写意的,即使不写生,对生活作细致深入的观察也必不可少。日积月累,收集丰富的创作素材,发现与酝酿更多的创作题材与创作构思,并以情感的投入使创作思想得到进一步的升华。有些人却本末倒置,把画谱看得比生活重要,把程式看的比感受重要。一千年前的古人就提出“外师造化,中得心源”,画山水则“予与山水神遇而迹化”,画草虫则“不知我之为草虫耶?草虫之为我耶?”我们如果不深入生活,不体察物情、物理、物态、又怎么可能创作出超越古人的作品来?

二.加强传统研究:要创新,首先必须要接受传统,潘天寿先生的传统有精辟的见解,他说:“新,必须有陈中推动而出。”倘屏弃传统,空想人人作盘古皇,独开天地,恐吾辈至今,仍生活于茹毛饮血之原始时代矣。苦瓜和尚云:‘故君子惟借古以开今’。借古开今,即推陈出新也。于此,可知传统之可贵。”传统绘画博大精深,古人不但为我们流下了大量的画迹,从画迹中我们可以看到古人章法与笔墨的技巧,更为重要的是古人的审美意趣,创作思想与创作方法。

综观历代绘画,时代特征、风格流派各有不同,有继承,有创造,有发展,而那些泥古不化、陈陈相因的画作,非但不能为画史增添光彩,反而会为人所唾。所以石涛提出既要“师古人之迹”,又要“师古人之心”,“师古人之迹而不师古人之心,宜其不能一出头地也,冤哉!”传统不能丢,但学习古人之心还是古人之迹,的确有着本质的区别,古人高超的笔墨技巧要学,而传统的美学特征与造型规律如传神写意、气韵生动、意在笔先、画尽意在、情与景会、意与象通、诗情画趣等,我们同样要继承与发展,石涛认为“笔墨当随时代”,还提出“我自用我法”,他的“法”并不是割裂传统另立一法,而是对传统广取博收,融会贯通之后,创出他自己的“法”,如果只知照样临摹,一味师古人之迹,那只能是潘天寿先生所将讲的“死传统”。

其实继承传统与创新并不是势不两立的,一部花鸟画历史就是在继承与创新之中不断发展、不断前进的,吴昌硕以古之笔入画,采取青藤、白阳、八大、石涛以及赵之谦、任伯年之长,开创了自己独特的面貌;白石老人对青藤、八大、吴昌硕是何等的钦佩,可以说没有对传统积累,也没有他的衰年变法,前人学习传统的态度与方法,为我们树立了极好的榜样。

三:注重自身修养:花鸟画是中国传统文化积淀而成的一门综合艺术,十分讲究品位的高低,情趣的雅俗,花鸟画家不提高自身的修养,作品的品位不会高,要想创新,有所突破,也会是力不从心的。首先要确立正确的世界观与艺术观,不可能想象一个思想颓废,品格低下的人能画出好画来,潘天寿先生说“画事须有天资、功力、学养、品德四者兼备,不可有高低先后”,又说“人品不高,落笔无法”,他一直强调作为一个画家,不须三绝,但要四全(即诗书画印),就是要求画家有全面的修养,除了有一定的古典文学造诣,对书法、篆刻的知识外,还要对西画、工艺美术以及音乐、舞蹈、戏曲的了解,还要有丰富的阅历,开阔的胸襟,高尚的品德,通过潜移默化的影响,这些修养会对自己的创作产生不可低估的积极作用。

花鸟画更具有特定的象征含意,画家常常借物抒情,表现自己高尚的情操,因此绘画与文学有着密切的关联,邓椿在《画继论远》中讲到:“其为人也多文,虽有不晓画着寡矣。”强调了文学修养的重要性,强调了文学与绘画的规律的一致性。因此,文学修养的欠缺,不单单在提款中会暴露出来,更主要的是关系到作品的内涵,古人说“诗中有画,画中有诗”,具有文学意味的花鸟画作品,所产生的社会功能远远超过画面艺术本身所能表达的。

四:注意形式探索:一幅艺术作品的形式有其相对的独立性,作者的文学修养也好,创作构思也好,还是要通过画面的构图、造型、笔墨、色彩诸因素展示出来,因此对形式的探索必须十分重视。

中国画比较注意画面的水墨效果,强调墨分五色,水墨为上、白纸、黑墨、红印十分鲜明,但大片的留白,浓淡的笔韵并不能取得强烈的视觉效果,而以“平淡天真”、“骨法用笔”、“士气”、“逸品”为标准的文人画与强烈的视觉效果似乎更是格格不入,崇尚用笔、清淡、文雅,就是石青、朱砂等亮丽的重色也往往只限于小面积使用,因此花鸟画创新在色彩调子等方面可以作多种尝试。

此外,空白背景的加工处理,工笔写意没骨等技法的综合运用,点线面位置的转换,造型的夸张变形,材料工具的改变等等方面,都大有文章可做。

对于外来的艺术形式我们完全应该借鉴吸收,只是必须注意要符合我们民族的审美意识,即不能盲目崇拜西方而屏弃?优秀的传统,也没有理由拒绝西方文化中的长处为我所用,当然,如果只是学些皮毛,生搬硬套,没有作品的内涵,光有形式上的新奇,就不是一幅好作品,即使昙花一现,也是没有生命力的。

传统是历史形成的,是全民族的创造,是历代无数画家心血的积累,要进行花鸟画的创新,要有一个大的突破,尤其是要创出一个新的时代风貌,必须靠花鸟画家的共同努力,当今花鸟画的创作已经形成一个多元的格局,时代的精神必然影响画家的创作思想与创作情趣,一个百花齐放的花鸟画创作新高潮必然到来。

图文源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |