|

在南宋,唯一在楷书上成就最高的人只有张即之,张即之也被誉为“宋书殿军”。那么今天小编再来分享一幅张即之大字榜书的代表作,72岁所书《双松图歌卷》。由于小编单行分割,所以图片非常之多,小编选取其中部分发出来,如果有需要完整版的书友,可以留言或私信小编免费获取。

一幅原大复制品,喜欢这幅作品的书友可以看看。

南宋宝祐五年(1257年),已是南宋书坛的领军人物的张即之72岁,书法风格成熟且独具魅力。那一年的梅雨季节,天空仿佛被一层湿漉漉的幕布笼罩,雨丝连绵不绝,整个世界都沉浸在一片朦胧与湿润之中。庭院里的槐树在风雨中摇曳,枝叶舞动,似一条绿色的巨龙在云雾中翻腾,满是诗意与惬意。

张即之与几位好友相聚家中,几盏美酒下肚,微醺的他兴致盎然。酒是文人墨客创作的催化剂,对于张即之来说亦是如此。此时,他的心中涌动着创作的冲动,灵感如泉涌般不可抑制。他起身走向书案,案上早已备好笔墨纸砚,宣纸散发着淡淡的清香。

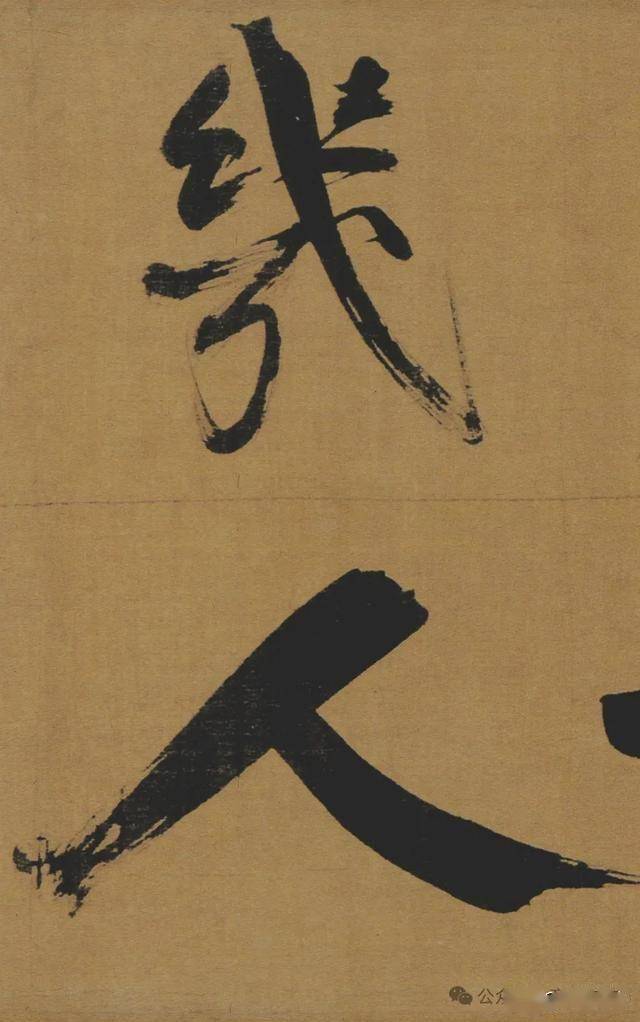

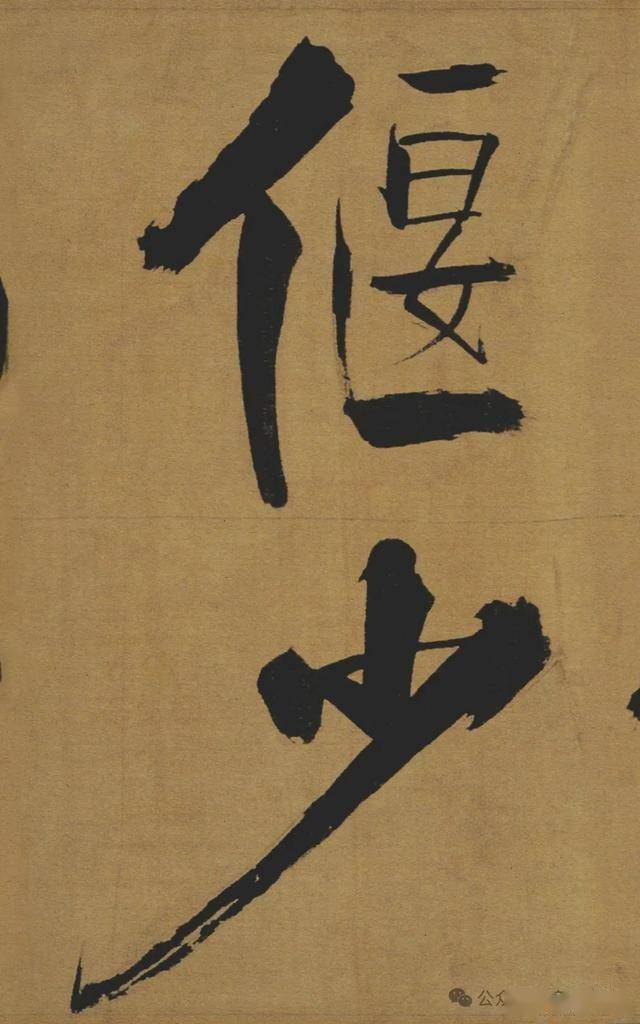

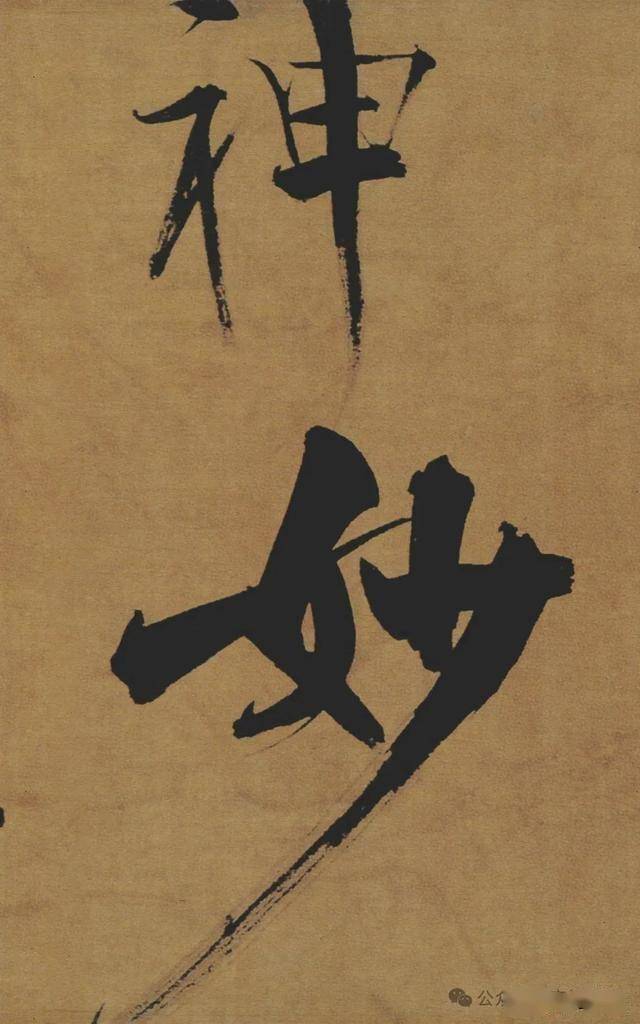

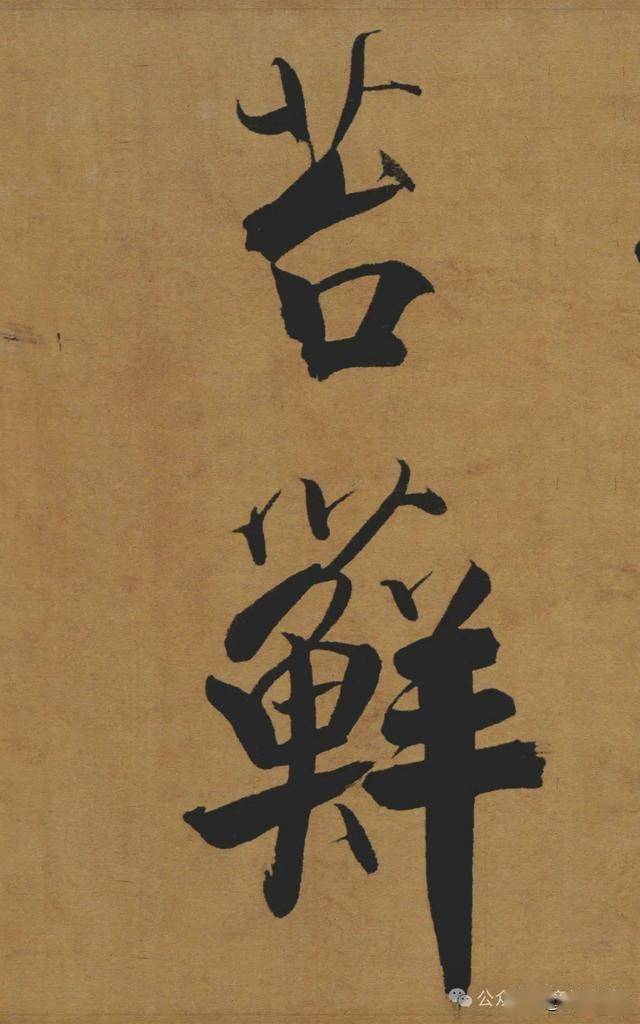

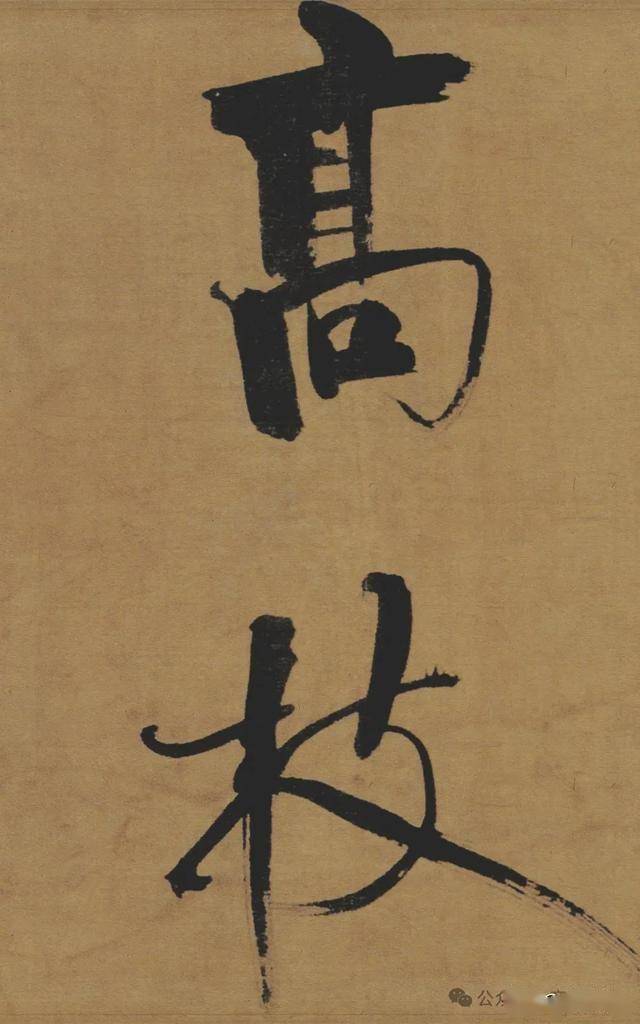

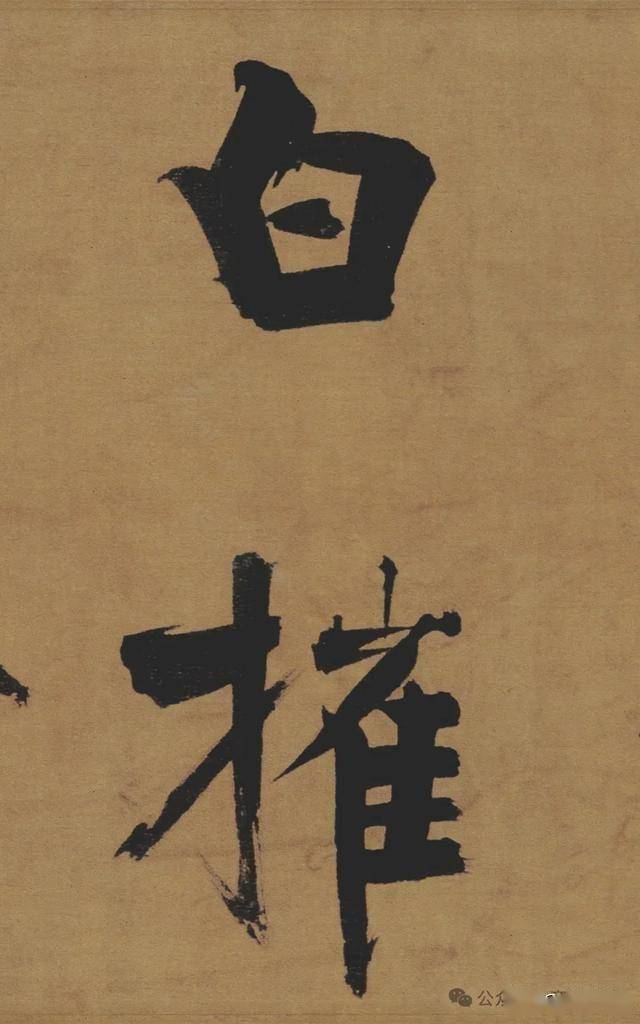

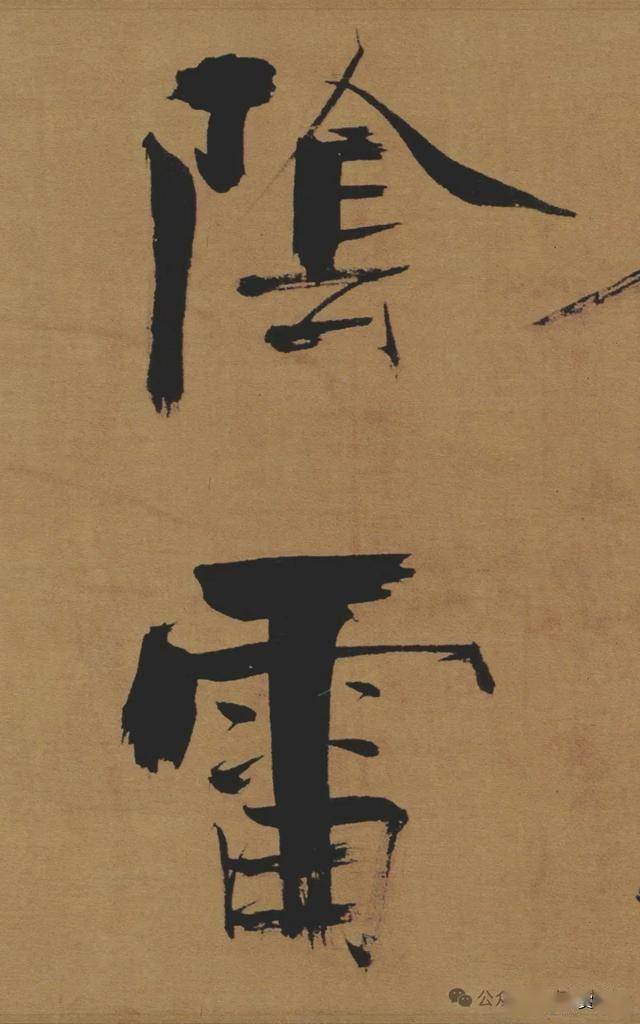

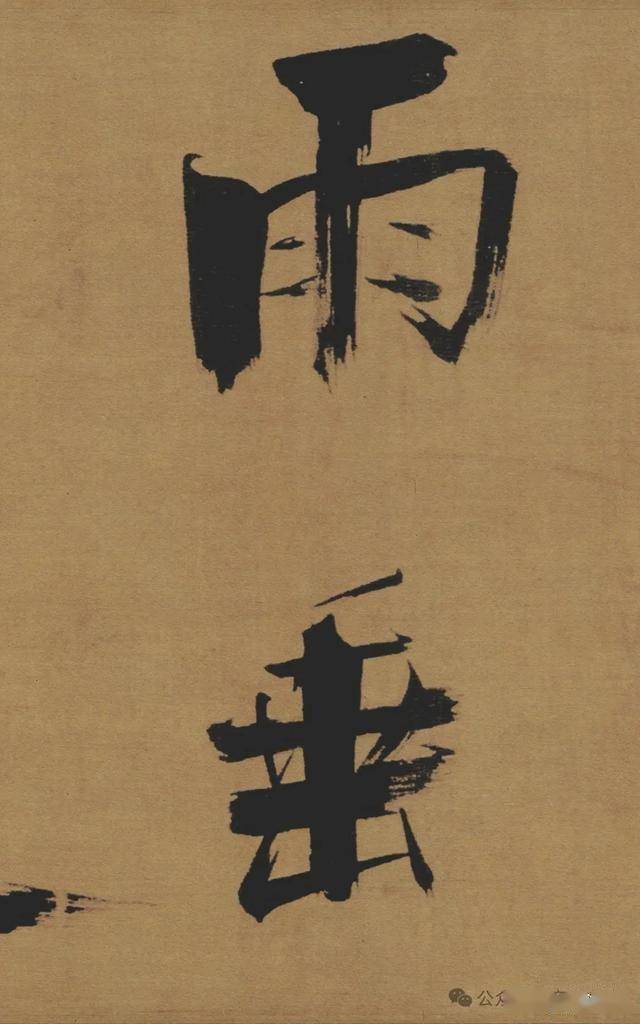

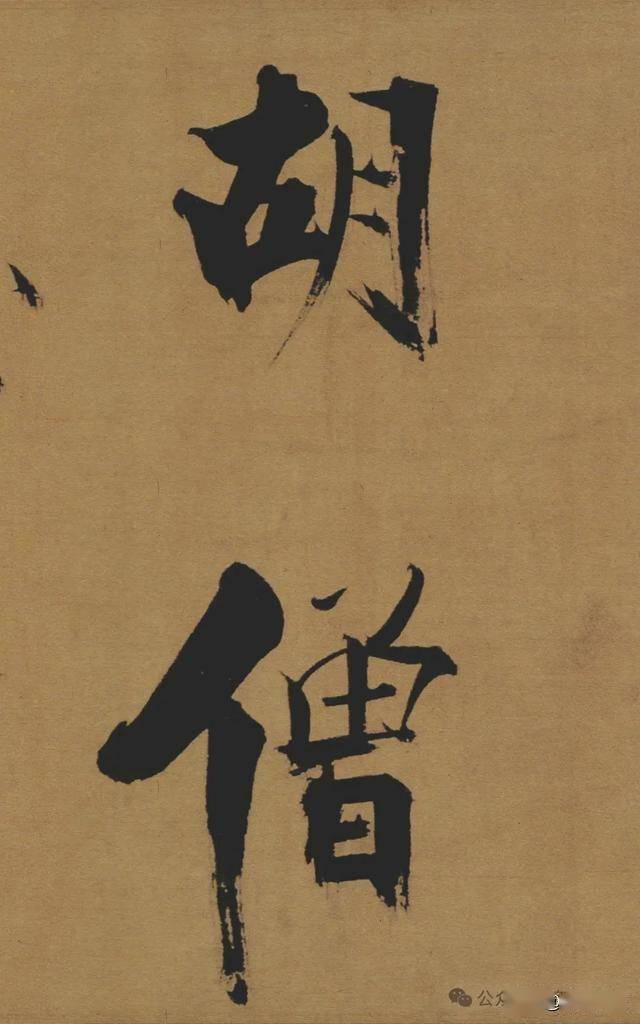

张即之提笔蘸墨,墨汁在笔毫间晕染开来,散发出浓郁的墨香。在书写过程中,他的笔锋时而轻盈灵动,在纸上快速游走,留下如游丝般的纤细笔画;时而用力按压,笔锋深入纸背,写出粗壮厚重的线条,仿佛要将纸张穿透。这些粗细变化极大的笔画,如同母亲与孩子相伴,因此被后人称为“母子笔法”,被张即之运用得炉火纯青。

在书法的讨论中,“江湖体”这个词常常被提及,但它究竟是什么呢?江湖体通常指那些没有经过系统临帖训练,缺乏正统笔法和章法法度,用笔随意、结构松散、缺乏美感与内涵,纯粹由书写者自娱自乐独创的毛笔字迹。它们往往行笔狂逸奔放,整体奇异跌宕,视觉上虽有一定冲击力,却似一团杂草,在专业人士眼中乃“野道”“不入流”。比如在一些旅游景点,我们能看到街头艺人用夸张的笔法书写“龙”“虎”等字,将文字符号意义转化为绘画形象,这类创作就属于江湖体。

正因如此,有人看到《双松图歌卷》时,因其用笔大胆、点画粗细对比强烈、结字险怪,便将它归为“江湖体”。但只要深入分析,就能发现这是个巨大的误解。从笔法上看,张即之自幼临摹晋唐法帖,宗法欧阳询、褚遂良,又融合颜真卿、米芾等诸家之长,《双松图歌卷》中的每一个笔画都有出处、有来历,看似随意的笔画,实则是他深厚功力与高超技巧的体现。

像“松”字的竖画,挺拔有力,入笔、行笔、收笔都遵循着传统笔法规范,同时又融入了自己独特的风格,绝非江湖体那种毫无根基的乱写。从结构上看,虽然字体形态多变,但每一个字的重心都把握得恰到好处,字与字之间、行与行之间的呼应连贯自然,整体布局和谐统一,展现出极高的艺术水准,这与江湖体缺乏章法的特点大相径庭。所以,把《双松图歌卷》看作“江湖体”,实在是对张即之书法艺术的一种亵渎,是对书法传统和艺术内涵缺乏深入理解的表现。

在书法的世界里,没有绝对的标准,只有无尽的探索与发现。让我们一起走进这个充满魅力的多元世界,感受书法带给我们的震撼与感动,在墨香中寻找心灵的慰藉和精神的滋养。

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵删。

(责任编辑:zgshw) |