|

中国画中的“黑”,即指有色有墨处;“白”即指白纸地子,没有画的空白处。“计白当黑”,就是指对画中的空白和有画处的“黑”的布置安排一样重视。人物画、山水画因其取景的辽阔和环境气氛渲染的需要,对空间处理要求更加深远和丰富,而花鸟画取景的视域相对集中,一般更侧重于平面构成关系,特别是大写意的花鸟画,更打破了空间程式的局限。这里,我们将宋代李迪的《鹰窥雉图》和清代朱耷的《枯木四喜图》作一比较,即可发现两位作者在画面空间处理上的差异。

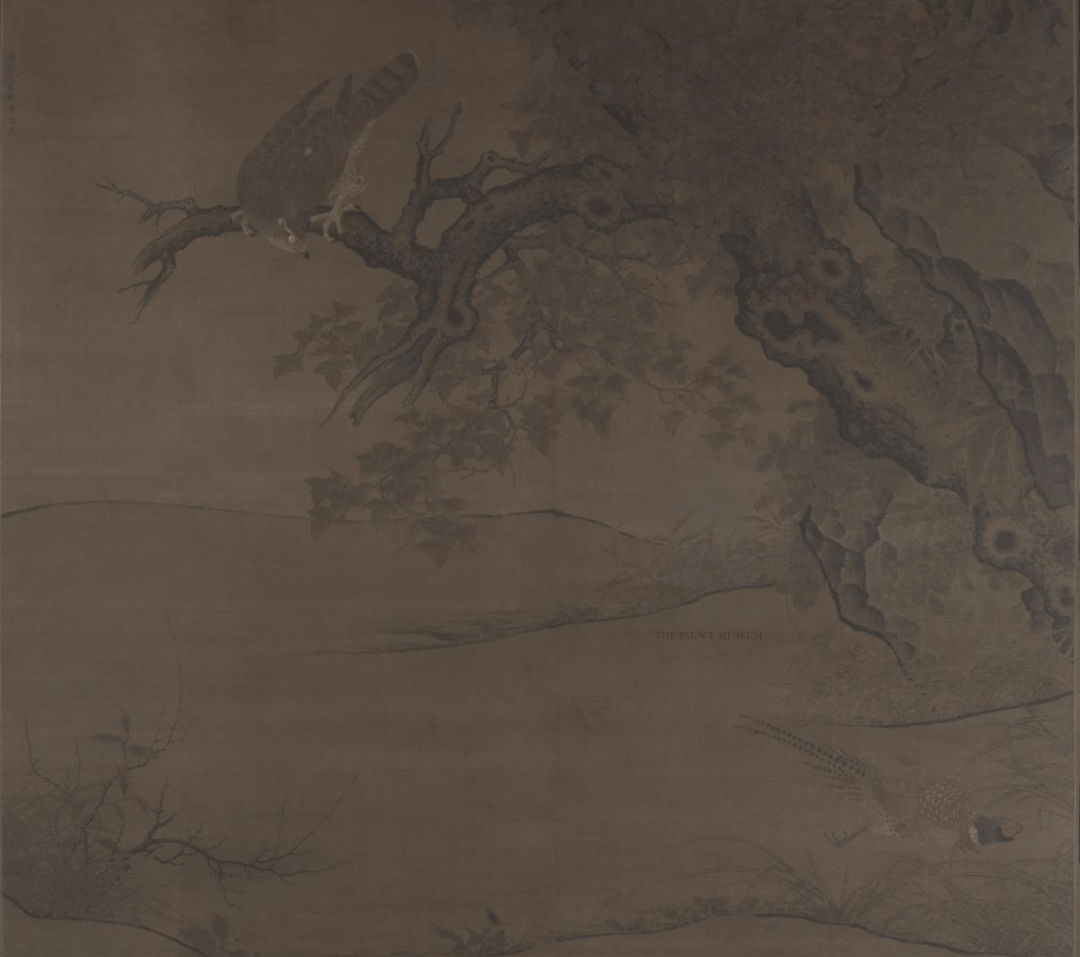

李迪《枫鹰锦鸡图》

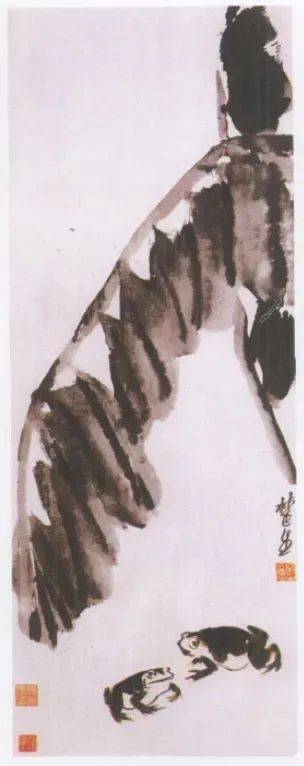

朱耷《枯木四喜图》

《鹰窥雉图》的老枫树倚石斜上,树干中部一粗壮折枝陡然横出。横枝上的苍鹰居高临下,气势凌厉,目光凶猛,正在逃匿的雉鸡羽毛竖起,露出惊惶之色。画的左半部留出了大部分空间,展示了山间的空旷。山坡则用简练的笔触勾出,用秋草和荆棘及地面上落下的两片枫叶点明了初秋的季节。空间处理显得既有层次而又深远。在画面的空间处理上是有独到之处的。而《枯木四喜图》,画中的枯木、坡石、喜鹊等更着重表现的是鸟的神态,枯木的苍古奇崛,用笔的雄健、浑厚,对背景处理整个留白,不着意于表现其空间的远近、层次变化,却着力于表现画面的点线块的平面构成关系。两幅画对空间虚实的处理着眼点是不同的。

马远《梅石溪凫图》

此外,在宋代马远的《梅石溪凫图》、元代王渊的《山桃锦雉图》、清代沈铨的《松鹤图》等作品中的山石、溪泉、林木、天空等都表现了比较深远的空间。

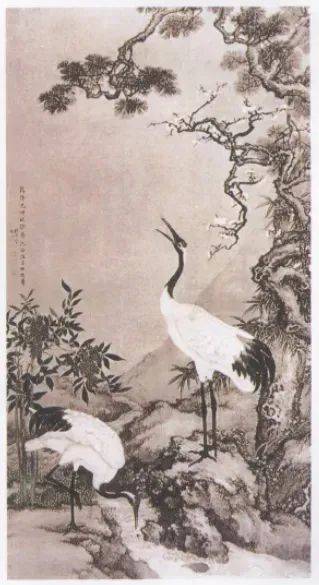

沈铨 《松鹤图》

《松鹤图》含意吉祥,祈人长寿。画面右侧松、竹、梅掩映相伴,俗称“岁寒三友”,梅枝蜿蜒,花朵稀疏而清丽。画面左下的南天竹在溪边已果实累累,缀满红珠。近景小溪,潺溺流水泛起浪花。左一白鹤呈“金鸡独立”式,俯首将长喙伸向小溪似在觅食,右面一鹤并双足伸颈向天长唳,在淡远的山影和石岸的映衬下,白鹤亦显洁白似雪。

这幅画的空间处理注意了远近的空间透视。近实远虚的景物变化,是山水、花鸟结合生动自然的构图。近处的石头结构画得具体而细微,远处的山坡则处理成虚淡的一抹,空间层次得到了较好的表现。

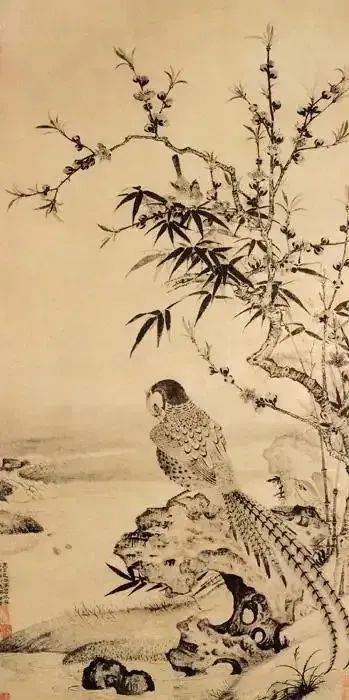

王渊 《山桃锦雉图》

元代王渊的《山桃锦雉图》的画面空间处理也是很有特色的。雉鸡立于画面近处的一块玲珑石上,石前近景有斜坡春草石后的岸坡也长着鲜嫩的小草,另一只雉鸡藏于石后。清澈的溪水自远而近蜿蜒流过,再往远处的溪岸则与天空融为一体,空间推得很深远。

从《松鹤图》和《山桃锦雉图》两幅画中,我们可以看到古代花鸟画作品中的空间处理除了远景全留空白的形式,尚有虚实处理,层次丰富的实例。

中国画背景的留白,在西画中很少见到。那么,背景为什么要处理成空白呢?潘天寿先生说:“因为人的眼睛在注意观看时,光线较暗的部分也可以看得清清楚楚不注意观看时,光线明亮的部分也会觉得模模糊糊,故人的眼睛,有时可以明察秋毫,有时可以不见舆薪,这全由人脑的注意力所决定。俗话说:'心不在焉,视而不见’,就是这种生理现象的极好概括。”

构图应是在有限的空间里如何建立物与物、物与空间的关系,落墨处是黑,着眼处却在白。空间也是不可忽视的构图组成部分,从一开始就应该作为形式美的因素掺入画面的结构中去。实物与空白是虚实相生的关系,这些空白并非是无物的,而是表现了不同的环境气氛。

来楚生 《蕉叶与青蛙》

例如来楚生的《蕉叶与青蛙》。背景全留空白,可理解为塘边土坡远处是天空或水。默庐的《鳜鱼》,除了几根长水草外,背景也全留空白,这空白当然是水了。这些空白的“天”和“水”是作者留给观者的联想余地。

默庐 《鳜鱼》

背景留空白,既能突出主体,又能给观者留有想象驰骋的余地。因此,花鸟画对有画处与无画处同样重视。“计白当黑”力求做到虚实相生,有无画处皆成妙境。

花鸟画的背景、空间处理,既可以近景特写为主,背景留白,亦可表现具体的环境背景,拉开画面的空间层次,其处理手法是极其灵活而自由的。

内容源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |