|

中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 蒋肖斌)9月17日下午,“殊胜大足——大足石刻特展”在中国国家博物馆开幕。

展览分为“发现之旅”“蜀道大足”“镌岩妙相”“承故焕新”四个单元,分别展示了大足石刻的发现过程、基本概貌、石刻特色以及研究保护成果。

展览展出82件(套)展品,包括大足石刻研究院收藏的66件(套)文物,既有端庄典雅的观音、慈悲肃穆的佛陀、神态谦恭的供养人、形象逼真的醉酒人、花纹繁复的香炉等造像;也有全面细致的石窟全景图、经变图和文物修复照片等。

值得一提的是,展览展出4件采用3D打印技术复制的展品,让不可移动文物可以走出家门。

“蜀道大足”单元,重点展示了一件原位于大足宝顶山小佛湾石窟的南宋释迦牟尼像。这件造像体现了极高的雕刻技艺水平,是宋代佛像的典范之作,也是大足地区不可多得的圆雕造像精品。

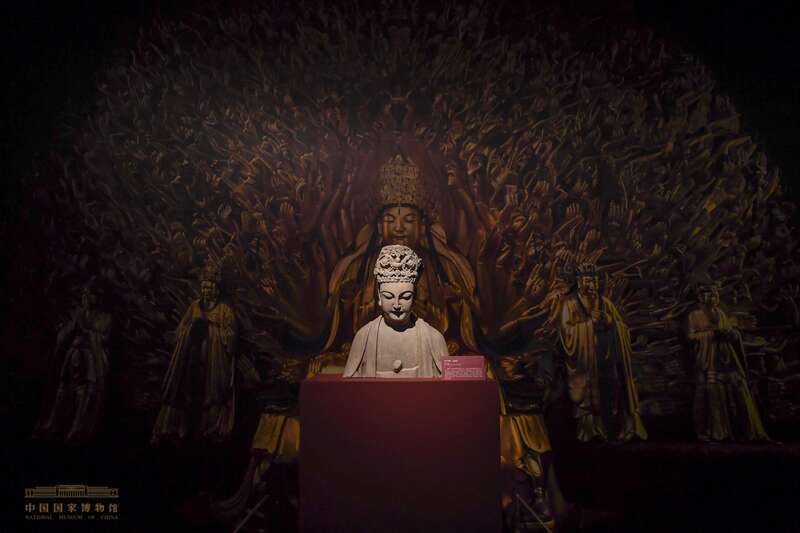

“承故焕新”单元重点展示大足千手观音修复工程。千手观音造像位于宝顶山,开凿于南宋年间。在88平方米的崖面上,近千只手眼形若孔雀开屏,堪称“天下奇观”。然而因时代久远,千手观音的病害面积达到了总展开面积的38%左右。2008年,千手观音造像抢救性保护工程正式启动,历时8年,终于使千手观音涅槃重生。

大足石刻被誉为石窟艺术史上最后的丰碑,它的发现将中国石窟艺术兴盛的历史延长了400多年。作为世界文化遗产,大足石刻具有极高的历史、艺术、科学价值。

这座珍贵的艺术宝藏曾长期湮没于荒山野岭中,直至清嘉庆年间,著名考据学家、大足知县张澍寻幽探古,首开大足石刻研究之先河。其后百余年间,伴随着一次又一次的科学考察,在大足石刻发现之旅的纪念册上,写下了梁思成、刘敦桢、杨家骆、马衡、顾颉刚、王朝闻、刘开渠、叶毓山等一批又一批在近现代中国学术界、文艺界熠熠生辉的名字。

大足偏倚四川盆地东南部,位于成都与重庆两市之间,是川渝地区的交通要道,是东大路与小川东道的必经之地。大足石刻是大足区境内所有石窟造像的统称,迄今列为文物保护单位的石窟有75处之多。其中,北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山石窟最具特色,代表了这一时期中国石窟艺术的最高水准。

本次展览由中国国家博物馆与重庆市文化和旅游发展委员会、重庆市大足区人民政府共同主办。

展览位于中国国家博物馆北4展厅,预计展出2个月。(摄影:余冠辰)

来源:中国青年报客户端

(责任编辑:zgshw) |