一、崇祯时期瓷器的概况

明朝末代皇帝崇祯在位期间(1628-1644),国势衰退,内优外患频繁,朝政处于风雨飘摇之中,终于有“甲中之变”,在李自成率领的波澜壮阔的农民起义中覆灭。

此时,景德镇官窑一度停废,而民窑则随意烧制,瓷器生产工艺明显低下。

崇祯一朝,由于处于明、清两代交替之际,故此时的瓷器除具有明代风格外,也孕育、萌发着清代瓷器的某些特征。对一些跨越明、清两代的器物,其中究竟哪些是崇祯时期的?哪些是清代顺治、康熙甚至是雍正时期的?日前国内外陶瓷界上尚有不同的看法与争论,有待于我们用发展的眼光,对之进行排队列比,寻找其历史演变规律,做出认真的考证。况且,国内这类器物很多,我们是近水楼台,更应得月在先。

中国历史博物院藏有署崇祯十二年(1639年)款的青花净水碗,器身画有山石芭焦和人物太阳(清代顺治、康熙也惯于在人物背景上画太阳,寓意是日高升之意)。其胎较厚,露胎无釉的圈足高深、砂底细润,其鲜艳的青花草,即不同于万历一朝,也不同于清代康熙、雍正时期。隶书署款全文为:“大明国江西南昌府南昌县信士商人箫炳喜助净水碗一付,供奉箫公顺天王御前崇祯十二年中秋月即立。”这件带有年款的“标准器”净水碗,其青花色调、绘画技法及胎釉、造型,都可作为鉴别崇祯时新型瓷器的准绳。

崇祯时期仍然有大量的外销瓷,西方订贷以葡萄牙、西班牙与荷兰等国为主。当时荷兰人同样的“郁金香”名花纹饰,常见于瓶颈、器腹及盘边。这一装饰图案一直沿袭到清代康熙初期。

自正德开始的皇家图微纹章瓷,此时仍在烧造,多为雄狮纹样,笔者曾于葡萄牙国家博物馆与阿纳斯塔林博物馆见到两件造型一样的圣水瓶,瓶的一面均绘以西班牙国王王菲力二世的皇微;另一面一件为中国的山水人物画,一件为中国传统花卉。这些造型、纹饰新颖别致的瓷器虽为外销商品,器型与纹饰却仍末完全脱离我国的民族艺术风格,它们即是中西合璧的作品,也是中外文化交流的见证。

二、造型特征

这一时期的瓷器,以花觚、香炉及净水碗等祭器居多,同时也有瓶、罐、茶壶、盘、碗等日用生活用品,较之前朝造型品种减少。

此时的瓷器制作工艺有粗细之分,如故宫博物院收藏的崇祯八年(1635年)青花云龙纹香炉,其云龙纹饰与万历、天启时基本一样;青花呈色灰褐,且有晕散,为工艺粗糙的一类,而上面提到的中国历史博物馆所藏的崇祯十二年(1639年)净水碗,则应归入精细的一类。

现将这一时期常见器物介绍如下:

筒瓶一一闊口微撇,直頸略束,溜肩,直筒形長腹,砂底無釉。这一造型出現於萬曆時期,此時器型略有演變,器口較前開闊,微

撇:紋飾有花鳥、博古、山水等,鳥多栖息於枯樹枝頭;器頸所飾蕉葉,隨頸部尺寸不同而有長短伸縮之別,但都很簡潔,與以前萬曆朝及以後清初的蕉葉形象均有所不同。

小口筒瓶一一源於萬曆、乾隆時的小口壁瓶。器早小撇口,束頸,溜肩,腹部修長清秀,頸部多繪細長蕉葉或折枝葉,腹部繪山水人物等,側上方常以隸書題詩聯句。

花觚一一上口下足外撤,口底直徑大體相抵,中部束腰。这一造型的花觚爲崇時新創的器型影響至清初,於順治、康煕時最爲流行。此時花觚器身常分作三段装飾,上部繪主題紋飾,内容爲花鳥、瑞獸及人物等,中部與下部分爲両層各飾纏枝蓮、纏枝靈芝或下垂蕉等,均具明代風貌。

八方罐一一直口,豐肩,腹下敘至底略外撇,平砂底無釉。這一罐形亦爲崇新創器型之。外口沿下的遏飾多繪以城垛或T形紋,肩部一周碩大的覆蓮辦,多以青花爲地留出空白折枝蓮花,追與英國蘇富比公司出版的《太倉仇氏抗希齋會藏珍品圖錄》第一輯中的崇祯官客款青花圓盒的工藝及畫風一致,應爲同期作品。

筆筒一一有直口與口而種,器壁直筒形或略有束腰,口至底胎體漸厚砂底潔白細潤,與外器壁倭角啣接露胎處呈寬帶形,釉邊刮削整齊;器口露胎或施醬釉:敘飾內容以人物故事爲主。

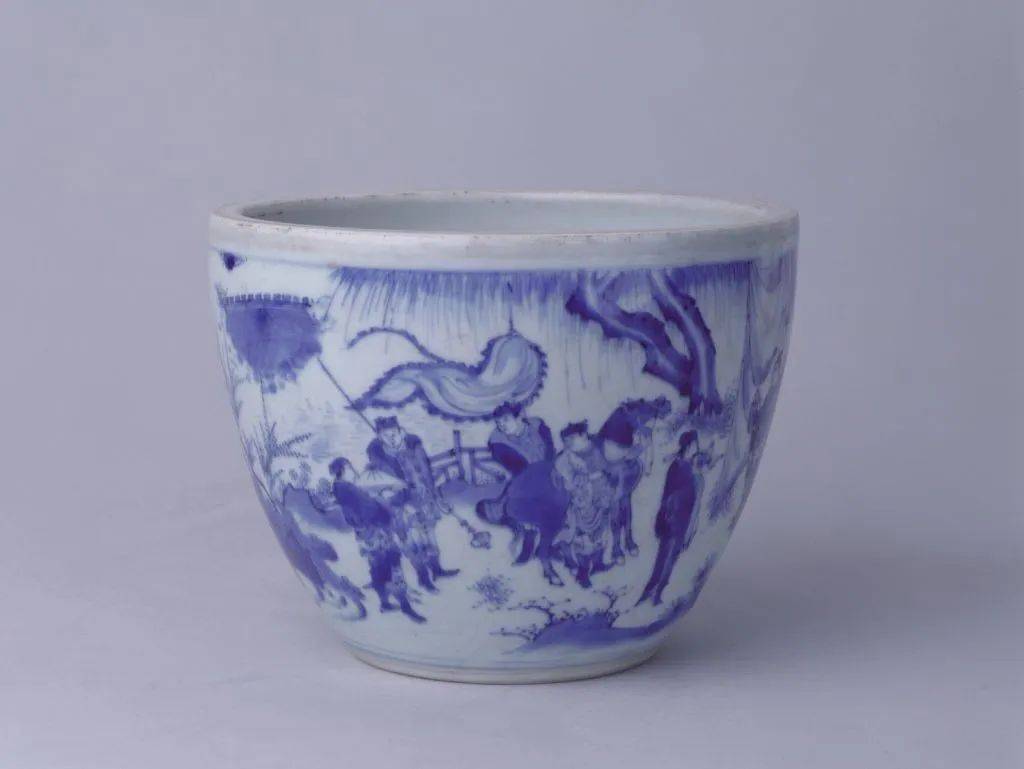

小魚缸一一口沿微外撇,施釉或無釉(康熙魚缸口沿,有釉多向内收),器身瘦長高深,下削腹底。器壁從口至底渐次加厚,胎體較重。砂底潔白細润,且壁、底相交處露胎較多。缸外壁常繪雲龍、刀馬人物、山水或松竹梅雀等,其青花色浮鮮亮,釉面細潤。遣類魚缸,以往常被認作清代雍正時期的作品。中國文物商店總店管藏有一件具上述特徵的青花雲龍魚缸,其雲龍紋飾與故宮博物館收藏的崇藺七年(1634年)“甲戌春盂超府造用”五彩龍盤風格致,雲龍刻畫細,面似老叟,毛髮飄颿,足如鷹爪,其砂底與器壁露胎很寬,應爲崇魚缸的典型器。

崇祯青花人物纹缸

崇祯青花人物纹缸

香爐一一崇祯時期,出現了很多類似上述天啓元年署“皇明天啓丙寅歲吉且”款器的青花香爐,其胎質細腻,繪工精麗,並刻有暗花邊師,過去常被認作清代雍正器物。廣東省博物館新近發現了崇祯款青花達摩爐,使上述得統觀點得以糾正。這一香爐胎質堅細,器口微修,溜肩,扁腹,圈足,口面露胎平齊。口沿與底邊暗纏枝蓮,腹部以靑花繪達摩摯道於山石花草自然景致中,靑花色澤淡雅,筆意疏簡,富有特色。關鍵之處是底部的“大明崇祯年製”楷書款,無有图欄,書體爲晩明瓷器款識(尤其是民款)的常見筆法,它應是我們探尋、研究崇祯青花瓷的标准器之一。此時還有與此風格迥然不同的另類香爐,其器呈筒形,下承三獸足,胎體厚笨,修胎粗糙,砂底刮削不規整,粘有沙粒或留有跳刀痕,青花色澤灰暗,紋飾草率,近似萬曆晚期粗器的風格。如魔東省博物館收藏的詩花海水翼龍爐即屬此類,其砂底墨書:“龍飛崇祯拾年(1637年)次丁丑九月九日置十三日吉奉安永記”。

净水碗-----又称“海灯”,属佛前供器类,应有托座,但多己散失。器为唇口,圆腹下敛,圈足高深,露胎无釉。此为崇祯新创器型,一直延续至清代康熙时期;顺治时最为流行,但器身略矮,腹垂,口径开阔。上方提到的中国历史博物馆收藏的崇祯十二年青花山水净水碗,其青花色泽应为这一时期的典型。

以上所列举的器物,多饰有暗刻花边饰,除个别具崇祯年款外,多数无款或仅写干支纪年款。这种写有干支款而不书年号的现象,其成因大概有两种情况:或因明末清初政权更易、社会动荡,或因清初一个时期内禁写年号。据史籍记载,康熙初不尚尊号,拒绝臣下给他“加上鸿称,以显功德”(参见《试论康熙不上尊号》一文,载《新华文摘》1981年第8期)。而干支款以六十年为一甲子,若上限为崇祯十年前后,下限则为康熙三十五年左右,但康熙三十五年时清王朝己统一全国,己不再禁书帝王款识,故笔者以为,这些干支年款应崇祯时所书。再则,笔者在多年的实践中,发现上述器物的胎体、釉面、青花色泽及纹饰书法均接近于上述署崇祯十二年款的“标准器”。其器足处理的共同特点是:“白砂底细润圆滑,足际露胎部分较多,具有晚期时新创的修足技法特征,偶尔也泛出轻微的火石红痕。另外,崇祯民窑中常见的是“玉堂佳器”等隶书款的写法,与部分器物上的题诗聊句和干支款的隶书风格的一致之处。一九八四年,英国人有中国打捞的海运沉船中,有大量与上述器物风格相同的青花器,如筒瓶、六方罐、莲子盖罐、葫芦、军持、茶壶、盒、炉、盘等,约有两万多件,沉船时间为一六四五年。即顺治二年,以此为佐证,这些青花器的制作年代为明末,就更加明确了。

三、图案纹饰特征

崇祯时,瓷器纹饰多用粗线条,少见淡描书法,也有的涂抹如泼墨一般,纹饰内容为写动物为主,所画人物粗细皆有,具有晚期豪放生动的风格。而那些细致工艺的淡描人物和拔染山水,以往多被误为是清代康熙或雍正时的笔法。还有一种画海水山水龙纹的图案,用笔纤细,山呆、水滞,石瘦,山峰两侧常绘的零星水花,正面龙的形象披头散发,老态龙钟。

边饰常用“T”形和垛口形以及单段回纹,或正反三角形连续图案。窗棂形各式锦地开光或边饰也很流行。同时,又创造了类似淡墨水彩的拔点法,直到清代康熙十年左右仍旧沿用,其后少见。

常见图案纹饰:

云龙、海水龙、正面龙、凤穿花、花鸟、梅花雀鸟、锦地鹤兔、狮子牡丹、麒麟、子母虎、卧牛、松鹤、团鹤、松蜂猴鹿,雏鸭、鸳鸯莲花、鱼藻、松竹梅、葡萄、折枝花、缠枝莲、缠枝菊、鸡冠花、山水、八卦、八仙、罗汉、卧人、刀马人物、状元及第、文王访贤、渊明爱菊、山林隐士、婴戏、赤壁赋等。

四、各品种特征

青花-----此时大体分为四种色调:

(1) 色调灰暗并在晕散,此为多数。其浓重色中夹带黑斑。但不同于明初使用“苏尼勃青”料而出现的黑斑。晕散严重者,则影响到纹饰及字体的清晰度,使其混浊不清,呈模模糊糊状。这种现象,于此时的瓶、罐、炉、砚及盘、碗中,随处可见。如上述崇祯八年的青花云龙筒炉,其铭文及云龙纹饰均有严重晕散及走釉的现象。另江西省文物店收藏的署“崇祯冬月置”款的青花圆砚,亦是呈此类晕散色调。笔者还曾见过崇祯仿成化等纪年款的瓷砚,字体书写虽运劲,但青花色调同样模糊不清。

(2) 色调纯正、深沉,见有瓶、炉、罐、盒、盘、碗等,工艺制作细腻。有的署崇祯年款,如英国苏富比公司出版的《大仓仇氏抗希斋曾藏珍品图录》第一辑中崇祯官窑款青花圆盒以青花为地留出细致工整的白缠枝莲纹,宽削平切圈足,足际露胎较多,其青花的拔染及底足处理己带有清初康熙的特征。另还见到日本讲谈社出版的《东洋陶瓷大观》第七辑图录中的一件署崇祯官窑款的青花松竹梅碗,同属此类青花色调。

(3)发色稳定,呈灰蓝或黑蓝色泽,类似万历晚期的青花色调。见有瓶、罐、炉等。

(4)青花色泽鲜艳明快,如中国历史博物院收藏的署崇祯十二年(1639年)铭文的净水碗及英国伦敦不列颠博物馆所藏的崇祯九年(1636年)款的青花麒麟芭蕉莲子罐。这类色调的器物还有缸、钵、炉、花觚、筒瓶、茶壶等实用器与供器,纹饰多绘人物故事、花鸟等,大部份器物无款,个别亦有书“大明崇祯年制”款的。其明、清交替的时代特征表现得尤为突出。

黄釉青花-----笔者早年曾见过一件画缠枝的小双系罐,青花纹饰及“大明崇祯年制”款字晕散不清,呈黑褐色;黄釉质粗不纯,色泽而不均匀,底面仍为青白釉。

五彩-----崇祯时的五彩器并不很多,过去往往把明末五彩与清初顺治、康熙时期的混为一谈,统称为“大明彩”。对于这些明末清初无款的五彩瓶、罐、炉、壶等器物,如何从中斟酌出应划归崇祯时期的,也是一个值得探讨的课题。崇祯时期瓷鉴定评估咨询下方图片。

崇祯五彩云龙盘

崇祯五彩云龙盘

崇祯五彩云龙盘

传世品有一种署款为“甲戊春孟赵府制用”的五彩盘,造型呈撇口或收口式,尺寸分大、中、小。这种崇祯七年(1634年)的器物,以红绿黑彩绘的龙纹形象十分苍老黯然,浑如崇祯时国祚将尽、气息奄奄的姿态,其色彩为明末清初过渡时期所特有。

崇祯五彩器中,有带日本艺术风格的撇口盘,其器足粘砂,釉质肥厚,酱黄釉口,比嘉靖、万历时的色调浅淡。在此附带提及,日本瓷器与我国瓷器之不同点为:日本瓷器底部常见三个支钉痕,釉面通常光亮十足,胎体烧结火候较高,瓷化程度强;我国瓷器则反之。

三彩-----此品种器物崇祯时比较少见。故宫博物院藏有一件黄地紫绿龙凤纹三彩大碗,属供器一类。器型不规整,器里满绘凤穿花纹,画意草率,其黄釉并不匀净。器外壁绘有仰覆荷莲,及留出招牌式的长方开光,框内以紫彩书款:“玄山苍水福攸有崇祯十一年(1638年)腊月”。崇祯三彩器中此属粗糙之品,理应有精细的器物,惜未得见。

五、胎釉特征

胎体:

崇祯瓷器既有明代古拙传统,又具有清代细致慎密的特点。胎质粗细兼有,粗糙者,器底多外斜削粘砂。圈足由天启时的矮浅渐向高深发展。盘、碗底足多有跳刀痕,或为较宽的外高里矮壁形足。琢器圈足有施半截釉的现象。一些较为细致的器物,胎体虽然厚重,但胎质较坚细,有的琢器底足为不施釉的细白砂底,其胎体的细腻,正是由明代的古拙向清代的细腻过度时出现的一种现象,它说明末清初瓷器的胎体己有共同之处,如上述崇祯十二年的青花净水碗,圈足的露胎白润坚细,如不看纪年铭文,往往会错认为是清代康熙时之物。又如所见仿古铜器的青花夔纹樽一类,过去多据胎体认为是明代器物,而后欲发现同类器物有署“大明年造”或清代康熙早期官窑款。

釉面:

崇祯瓷器的釉面有青白、白中闪青、白中闪灰等多种色调,釉汁却均显稀薄,还逊于明代中期肥厚的釉面。彩器釉面光亮度稍差,一般釉面有光亮与不光亮的两种现象。

六、鉴定要点

1、崇祯时,器型不规整的现象比比皆是,一般的器物胎体厚重,修胎粗糙,底足常带有旋削跳刀痕和粗重刮削痕,并且多的粘砂。但官窑及民窑精品制作仍很规整,许多器物己呈现同于清初的某些特征。

2、崇祯时,继承了天启朝创新的器足处理工艺,并加以扩大应用。其表现为:器足高深,足际露胎较多,或修整平,或宽圆;清初也沿用此种方法,形成明末清初瓷器的共同特点。

3、青花器的鉴别,既用上述崇祯十二年铭文的净水碗及官窑款青花地缠枝圆盒、达摩攀道炉和松竹梅盘、碗等作为标准,也可以上限,联系万历、天启时的基本特点加以识别。

4、青花色调的晕散和走釉现象比天启时更甚,常使纹饰模糊不清;也有的较鲜亮明快的或类似天启时淡描的色泽。

5、釉面青灰,稀薄处透露胎体旋削痕。器口普遍施加酱黄色釉。

6、纹饰画意即有明代传统遗风,又呈现出清初的新颖格调。图案除沿用传统画法外,又开创了新的拔法用笔,延续至清初。一些带有浓厚民间色彩和乡土气息的绘画,大多笔意豪放,无所拘束。

7、从款识上看,有画正规官窑款识,也有发隶书写干支年款的;此外,器物中还多见随意乱写的“永乐”、“宣德”、“成化”、“嘉靖”等伪托前朝的年款。

(责任编辑:zgshw) |