|

元末明初过渡时期青花瓷器特点 !

引言:时代更迭下的青花之变

元末明初,是中国历史上一个风云变幻、充满变革的时期 。元朝末年,政治腐败,阶级矛盾与民族矛盾日益尖锐,各地农民起义风起云涌,如红巾军起义等,沉重打击了元朝的统治。在历经多年的战乱后,朱元璋脱颖而出,他率领起义军推翻了元朝的统治,并于 1368 年建立了明朝,随后又逐步平定了各方割据势力,实现了全国的统一。在这一时期,社会从动荡走向稳定,经济也经历了从衰败到复苏的过程。

在这样的时代背景下,青花瓷作为中国陶瓷艺术的杰出代表,承载着深厚的历史文化内涵,迎来了独特的发展阶段。青花瓷自唐代萌芽,在元代走向成熟,其以氧化钴为呈色剂,在坯体上绘制图案,再罩以透明釉,经高温烧制后呈现出蓝白相间的独特美感。元末明初,青花瓷不仅是日常实用器具,更是艺术珍品与文化交流的重要载体,在国内外都备受青睐。研究这一时期青花瓷的特点,不仅能让我们深入了解当时的陶瓷制作工艺、审美观念,还能从侧面窥探社会经济、文化交流等方面的发展状况,具有重要的历史与文化价值。

一、造型:粗狂与精致的融合

元末明初的青花瓷造型,呈现出一种独特的融合之美,既带有元代粗犷雄浑的遗风,又逐渐展现出明代精致细腻的风格。这种风格的形成,与当时的社会背景和审美观念的转变密切相关。

在常见器型方面,瓶、罐、盘、碗等依然是这一时期的主流。梅瓶,作为极具代表性的器型,在元末明初经历了显著的变化。元代梅瓶通常体型高大,造型丰满,肩部宽阔,腹部圆润,线条流畅而富有张力,给人一种雄浑大气之感 ,其高度多在 40 厘米以上,甚至有的高达 60 厘米。而到了明初,梅瓶的造型在继承元代基本特征的基础上,逐渐向精致化发展,肩部相对变窄,腹部曲线更加柔和,整体比例更加协调,显得更为秀气。如现藏于故宫博物院的明洪武青花缠枝牡丹纹梅瓶,高 41.6 厘米,相较于元代梅瓶,其肩部线条更加流畅自然,腹部曲线也更为优雅,展现出了明初梅瓶独特的造型魅力。

罐类器型同样如此。元代的罐一般胎体厚重,器型硕大,气势磅礴,常给人以庄重之感 ,像一些大罐的高度可达 30 厘米以上。而元末明初的罐,在保持一定体量感的同时,更加注重细节的处理,罐口的制作更加规整,罐身的弧度也更加优美,罐耳等装饰部件的设计也更为精巧。以常见的青花缠枝莲纹罐为例,元代的罐身纹饰线条较为粗犷,而元末明初的罐身纹饰线条则更加细腻流畅,缠枝莲的形态更加生动逼真。

盘和碗的造型变化也较为明显。元代的盘多为折沿大盘,盘心平坦,盘壁较浅,圈足宽厚,具有典型的蒙古民族豪放的风格。而明初的盘,折沿部分相对变窄,盘心微微下凹,圈足变得更加规整且逐渐变细,整体造型更加精致。碗在这一时期,口沿由元代的较直逐渐变为撇口,腹部由深腹逐渐变为浅腹,圈足也从宽厚变得窄小,造型更加轻盈秀丽。

这些造型变化的背后,有着深刻的社会原因。一方面,元末明初,社会逐渐从战乱走向稳定,经济开始复苏,人们的生活方式和审美观念也在发生变化。元代的粗犷风格逐渐不能满足人们对于精致生活的追求,因此青花瓷的造型也开始向精致化方向发展。另一方面,随着制瓷工艺的不断进步,工匠们对于器物造型的把握能力不断提高,能够制作出更加精细、优美的瓷器。此外,明代初期,宫廷对于瓷器的需求也在一定程度上影响了青花瓷的造型风格。宫廷用瓷往往要求造型规整、精致典雅,这促使工匠们在制作瓷器时更加注重细节和工艺的精湛程度。

二、纹饰:题材与线条的演变

元末明初青花瓷的纹饰,题材丰富多样,涵盖了传统的瑞兽纹、花鸟、山水、人物故事等多个领域,展现出当时社会文化的多元性与丰富性。同时,纹饰线条从元代的粗犷逐渐向明代的细腻转变,这一变化不仅反映了绘画技艺的发展,也与当时的审美观念和社会文化背景息息相关。

瑞兽纹在这一时期的青花瓷中占据重要地位,龙、凤、麒麟等瑞兽形象常常出现。元代青花瓷上的龙纹,身体矫健,龙首较大,龙角粗壮,毛发上扬,气势磅礴,龙身鳞片多以网格状绘制,线条粗犷有力,彰显出一种雄浑大气的风格。而到了明初,龙纹的形态在继承元代的基础上,逐渐变得更加细腻和规整。龙首相对变小,龙角更加细长,毛发飘逸,龙身鳞片的绘制更加精细,线条流畅且富有变化,体现出一种精致典雅的气质。例如,故宫博物院收藏的明洪武青花龙纹盘,盘中龙纹线条细腻流畅,龙的形态栩栩如生,与元代龙纹的粗犷风格形成鲜明对比 。凤纹和麒麟纹也有类似的变化趋势,元代的凤纹和麒麟纹线条较为硬朗,造型较为古朴;而明代的凤纹和麒麟纹线条更加柔和,造型更加生动,注重细节的刻画,如凤的羽毛、麒麟的鳞片等都描绘得更加细腻逼真。

花鸟纹也是元末明初青花瓷常见的纹饰题材。元代的花鸟纹,画面布局较为饱满,花卉的形态较为硕大,花朵大而舒展,枝叶繁茂,线条粗壮有力,给人一种豪放之感。鸟的形象也较为简洁,注重整体形态的描绘。而明代的花鸟纹,画面布局更加疏朗,花卉的形态更加精致小巧,线条细腻流畅,注重对花卉的细节描绘,如花瓣的纹理、花蕊的形态等都刻画得十分细致。鸟的形象更加生动活泼,羽毛的绘制更加精细,眼睛、爪子等部位也描绘得更加传神。以青花鸳鸯纹为例,元代的鸳鸯纹线条较为粗犷,鸳鸯的形态较为简单;而明代的鸳鸯纹线条细腻,鸳鸯的羽毛、翅膀等细节都描绘得栩栩如生,两只鸳鸯相互依偎,姿态亲昵,充满了生活情趣。上海博物馆收藏的明永乐青花鸳鸯莲池纹碗,碗内所绘鸳鸯莲池纹,线条细腻流畅,色彩淡雅清新,将鸳鸯在莲池中嬉戏的场景描绘得生动自然,展现出明代花鸟纹的独特魅力。

山水纹在元末明初青花瓷中也有一定的表现。元代的山水纹,多采用大片的青花涂抹来表现山峦,线条简洁豪放,画面富有层次感,给人一种雄浑壮阔的感觉。而明代的山水纹,线条更加细腻,注重对山水细节的描绘,如山峰的轮廓、树木的枝叶、水流的波纹等都刻画得更加细致入微。画面布局更加注重意境的营造,常常以简洁的山水画面传达出宁静悠远的意境。明代早期的山水纹青花瓷,画面中常常出现亭台楼阁、人物等元素,与山水相互映衬,构成一幅和谐的画面,展现出当时文人雅士对自然山水的热爱和追求。

人物故事纹在这一时期也较为常见,题材多取自历史故事、神话传说等。元代的人物故事纹,人物形象较为高大,线条粗犷有力,注重人物的动态和神情的描绘,画面具有较强的故事性和戏剧性。明代的人物故事纹,人物形象相对较小,线条细腻柔和,更加注重人物的服饰、表情等细节的刻画,画面的场景布置更加丰富,层次感更强。例如,元青花鬼谷子下山图罐,罐身所绘鬼谷子下山的故事,人物形象生动,线条粗犷豪放,展现出元代人物故事纹的独特风格。而明洪武青花人物纹玉壶春瓶,瓶身所绘人物故事纹,线条细腻流畅,人物的服饰、表情等细节都描绘得十分精致,画面的场景布置更加细腻,体现出明代人物故事纹的特点。

纹饰线条的这种演变,有着多方面的原因。从绘画技艺的发展来看,随着时间的推移,工匠们的绘画技艺不断提高,对线条的运用更加熟练和自如,能够绘制出更加细腻、精美的纹饰。从审美观念的转变来看,元末明初,社会逐渐从战乱走向稳定,人们的审美观念也发生了变化。元代的粗犷豪放的审美风格逐渐被明代的精致典雅的审美风格所取代,青花瓷纹饰线条的变化正是这种审美观念转变的体现。此外,明代初期,宫廷对瓷器的审美要求也对纹饰线条的演变产生了重要影响。宫廷用瓷要求纹饰精美、细腻,符合皇家的审美标准,这促使工匠们在绘制纹饰时更加注重线条的细腻和流畅。

三、色彩:蓝色的微妙差异

元末明初青花瓷以蓝色为主色调,但其蓝色并非单一不变,而是在深浅、浓淡、明暗上有着丰富的变化。这种色彩上的差异,成为这一时期青花瓷的显著特征之一,也为我们研究当时的瓷器制作工艺和审美观念提供了重要线索。

元代青花瓷的蓝色,整体上偏深,呈现出一种浓郁、深沉的色调 。这主要是因为元代青花瓷大量使用进口的苏麻离青料。苏麻离青料含铁量高,在高温烧制过程中,铁元素的氧化反应使得青花发色浓艳深沉,在青花浓重处会出现黑色的铁锈斑,且这些铁锈斑往往深入胎骨,用手触摸能感受到明显的凹凸感。这种独特的呈色效果,使得元代青花瓷的蓝色具有强烈的视觉冲击力,给人以雄浑大气之感。例如,元青花鬼谷子下山图罐,其青花发色浓郁深沉,蓝色与白色胎体相互映衬,画面中的人物、山水、树木等图案在深沉的蓝色衬托下,显得更加生动逼真,仿佛一幅气势恢宏的水墨画,充分展现了元代青花瓷独特的艺术魅力。

而到了明代,青花瓷的蓝色则逐渐偏浅。以洪武时期为例,这一时期青花料主要使用含铁量低、含锰量高且淘炼欠精的国产青料 ,呈色青中带有灰色调,偏浅灰色,有部分铁锈斑深入胎骨;一部分呈现淡蓝色,色泽稳定,无晕散;还有一部分为浅淡色中含深蓝点,有少量晕散。这种偏浅的蓝色调,使得明代青花瓷在色彩上更加清新淡雅,展现出一种柔和、细腻的美感。到了永乐、宣德时期,虽然又开始大量使用苏麻离青料,但与元代相比,其蓝色的浓郁程度有所降低,且在烧制过程中,工匠们对火候和窑温的控制更加精准,使得青花发色更加稳定,色彩更加鲜艳明快,呈现出一种明亮而不失典雅的蓝色调。例如,明永乐青花四季花卉纹扁壶,其青花发色蓝中泛紫,鲜艳夺目,与元代青花瓷的深沉蓝色形成鲜明对比 ,给人以清新秀丽之感。

这种色彩差异在瓷器上的表现十分明显,对瓷器的整体风格产生了重要影响。元代青花瓷的深蓝色调,使其更适合表现豪放、粗犷的题材,如气势磅礴的龙纹、凤纹等瑞兽纹,以及场面宏大的人物故事纹等。深沉的蓝色能够更好地衬托出这些图案的雄浑大气,增强画面的视觉冲击力。而明代青花瓷的浅蓝调,则更能展现出细腻、精致的纹饰,如细腻的花鸟纹、山水纹等。浅蓝的色彩使得这些图案更加清新淡雅,富有诗意,给人以宁静、悠远的美感。此外,色彩的差异还影响了瓷器的装饰效果。元代青花瓷的深蓝色调,在装饰上往往给人以厚重、华丽之感;而明代青花瓷的浅蓝调,则使装饰效果更加简洁、清新,体现出一种精致典雅的风格。

四、工艺:传承与创新的交织

元末明初青花瓷的制作工艺,是在元代成熟工艺的基础上,不断传承与创新的结晶,展现出那个时代高超的制瓷水平。这一时期的青花瓷,在胎体、釉面、青花色泽等方面都有着独特的工艺特点,这些特点不仅反映了当时的制瓷技术水平,也体现了时代的审美观念和文化内涵。

在原料选用上,元末明初青花瓷主要采用高岭土和瓷石。高岭土,因最早发现于江西景德镇高岭村而得名,其主要矿物成分是高岭石,具有良好的可塑性和耐火性,能使瓷器的胎体更加洁白细腻,质地坚硬。瓷石则是一种由石英、长石、云母等矿物组成的岩石,同样具有良好的可塑性,且含有一定量的助熔剂,能降低瓷器的烧成温度。两者按一定比例混合使用,形成了 “二元配方”,这种配方极大地提高了瓷器的质量和烧成率,使得大件器物的制作成为可能。例如,元代青花瓷中那些体型巨大的大盘和大瓶,就是在 “二元配方” 的基础上成功烧制而成的。而在元末明初,这一配方得到了进一步的完善和应用,使得瓷器的胎体更加致密坚实,为青花瓷的精美制作奠定了坚实的基础。

在烧制工艺上,元末明初青花瓷采用两次烧制工艺。第一次是素烧,即将成型后的坯体放入窑中,在较低温度下进行烧制,一般温度在 800℃ - 900℃左右。素烧的目的是使坯体初步定型,增强其强度,便于后续的加工和装饰。经过素烧后的坯体,质地变得更加坚硬,不易变形,能够更好地承受绘画和上釉等工序。第二次是釉烧,在坯体上绘制青花图案并施釉后,将其放入窑中进行高温烧制,温度通常在 1200℃ - 1300℃左右。高温烧制使得釉料充分熔融,与青花颜料相互融合,形成了青花瓷独特的蓝白相间的效果,同时也使瓷器的质地更加致密,釉面更加光洁,纹饰更加清晰。这种两次烧制工艺,是元末明初青花瓷制作工艺的一大特色,通过对温度和烧制过程的精准控制,使得青花瓷的色泽更加鲜艳,品质更加优良。

从工艺传承来看,元末明初青花瓷继承了元代青花瓷的许多工艺特点。在胎体制作上,元代青花瓷的胎体厚重,大件器物多采用分段制作拼接而成,这一工艺在元末明初仍然被广泛应用。在青花绘画技巧上,元代青花瓷采用一笔点划的技法,线条流畅自然,这一技法在元末明初也得到了传承和发展,工匠们在继承的基础上,不断提高绘画技艺,使得纹饰更加细腻生动。在釉料的使用上,元代青花瓷的青白釉和卵白釉等釉料,在元末明初也有一定的延续和改进。

然而,这一时期的青花瓷在工艺上也有诸多创新之处。在胎体处理上,明代初期对胎体的淘洗更加精细,使得胎体的质地更加纯净,白度更高,与元代相比,胎体的质量有了明显的提升。在青花料的使用上,明代开始尝试使用不同产地的青花料,并对青花料的加工和调配进行了改进,使得青花的发色更加稳定和多样化。例如,明代永乐、宣德时期使用的苏麻离青料,虽然与元代使用的苏麻离青料同属进口料,但在加工和使用上进行了优化,使得青花发色更加鲜艳明快,具有独特的艺术效果。在纹饰绘制上,明代青花瓷的纹饰线条更加细腻,注重细节的刻画,这与元代青花瓷纹饰线条的粗犷形成了鲜明对比,反映了绘画工艺的创新和进步。此外,在烧制工艺上,明代对窑炉的结构和烧制技术进行了改进,能够更好地控制窑内的温度和气氛,从而提高了瓷器的烧成质量和成品率。

五、典型器物分析

青花碗:简约与精致的融合

以一件元末明初的青花碗为例,这件青花碗口径约 18 厘米,敞口,口沿微微外撇,呈现出一种优雅的弧度。深腹,腹部线条流畅自然,从口沿到圈足逐渐内收,形成了一个优美的曲线 。圈足规整,足壁较薄,足底平切,修足工艺较为精细,体现出明代瓷器制作工艺的进步。其造型整体上既保留了元代青花碗的大气风格,又融入了明代的精致元素,展现出独特的时代特征。

碗的外壁绘制了简洁而生动的青花纹饰。主题纹饰为一组折枝花卉纹,花卉的形态饱满,花瓣舒展,线条流畅细腻,充分展现了明代青花瓷纹饰线条的特点。花卉的枝叶繁茂,以流畅的线条勾勒出轮廓,再用青花料进行渲染,使得枝叶的层次感和立体感十足。在花卉纹的上下两端,分别装饰了两道弦纹,弦纹线条纤细均匀,起到了很好的装饰和分隔作用,使整个画面更加规整有序。碗的内壁则相对简洁,仅在碗心绘制了一个简单的青花圆圈,圆圈内绘有一朵小巧的花卉,虽然纹饰简单,但却给人一种简洁大方之感。从纹饰的布局来看,疏密得当,既突出了主题纹饰,又不会让人感到过于繁杂,体现了明代青花瓷纹饰布局的简洁之美。

青花发色呈现出浅蓝灰色调,这是由于使用了当时的国产青料。这种青料虽然不如进口苏麻离青料那样发色浓郁鲜艳,但却有着独特的韵味。青料在釉下的晕散现象不明显,使得纹饰的线条清晰,图案的细节能够清晰地展现出来。整个青花碗的色彩清新淡雅,与碗的造型和纹饰相得益彰,营造出一种宁静、典雅的艺术氛围。

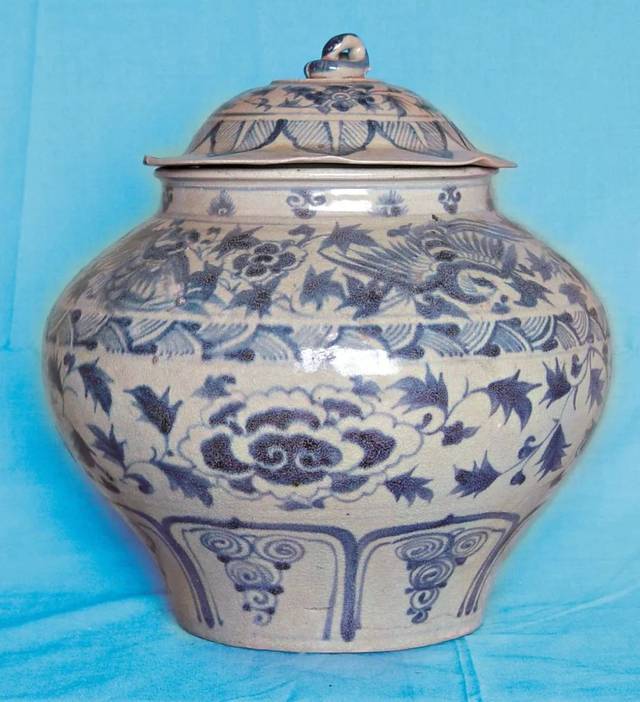

青花罐:雄浑与细腻的并存

再看一件元末明初的青花罐,罐高约 30 厘米,直口,短颈,丰肩,鼓腹,腹下渐收,平底。罐身造型饱满,气势雄浑,充分体现了元代青花瓷造型的遗风。肩部宽厚,腹部圆润,给人一种稳重、大气的感觉 。然而,在细节之处,又展现出明代瓷器的精致。例如,罐口的制作十分规整,罐身的弧度过渡自然,罐底的修足工艺也较为精细,这些都体现了明代瓷器制作工艺的提高。

罐身的纹饰丰富多样,层次分明。肩部装饰了一圈缠枝莲纹,莲纹的线条流畅,花瓣的形态优美,绘制细腻,展现出高超的绘画技艺。腹部是主题纹饰,绘有一幅精美的人物故事图。图中人物形象生动,神态各异,服饰的线条细腻流畅,通过青花的浓淡变化,表现出了服饰的层次感和质感。人物周围还绘制了山水、树木等背景元素,山水的线条简洁而富有意境,树木的形态逼真,枝叶繁茂,使得整个画面充满了生活气息和艺术感染力。在腹部纹饰的下方,装饰了一圈变形莲瓣纹,莲瓣的形状规整,内部绘有简单的图案,为整个罐身增添了一份庄重之感。

青花发色深蓝,略有晕散现象,这是元末明初青花瓷青花发色的一个特点。由于青花料的成分和烧制工艺的影响,使得青花发色呈现出这种独特的效果。深蓝的发色与细腻的纹饰相结合,既突出了纹饰的层次感和立体感,又营造出一种古朴、典雅的艺术氛围,让人感受到了元末明初青花瓷独特的艺术魅力。

六、元末明初青花瓷器的价值

元末明初青花瓷器承载着深厚的历史文化价值,其造型、纹饰、色彩与工艺,无一不反映着当时的时代风貌与审美观念,展现出独特的艺术魅力。

从文化价值来看,这些瓷器是当时社会文化的生动体现。在造型上,融合了元代的粗犷与明代的精致,反映出社会从动荡到稳定过程中人们审美观念的转变。纹饰题材广泛,瑞兽纹、花鸟纹、山水纹、人物故事纹等,蕴含着丰富的文化寓意,如瑞兽纹象征着吉祥与权威,花鸟纹展现了人们对自然的热爱,山水纹体现了文人雅士的审美情趣,人物故事纹则传承了历史文化与道德观念。色彩上,从元代的浓郁深沉到明代的清新淡雅,反映了不同时期的审美风尚。工艺上,继承与创新的交织,展示了当时制瓷技术的高超水平和工匠们的智慧。

在收藏市场上,元末明初青花瓷器一直备受瞩目,具有极高的收藏价值。以元青花为例,其存世量稀少,据统计,目前全世界能够发现的元青花真品不超过 500 件 ,物以稀为贵,这使得元青花在收藏市场上价格高昂。2012 年 7 月 12 日,元代青花瓷罐 “鬼谷下山” 在英国伦敦以 1568.8 万英镑(合 2.45 亿人民币)的价格成交,创中国艺术品拍卖的最高纪录,同时也是亚洲瓷器拍卖价最高纪录。这件瓷器不仅因其稀世罕见,更因其精美的绘画和独特的历史文化内涵,成为了收藏界的传奇。明代洪武、永乐、宣德时期的青花瓷器同样备受藏家青睐,如明永乐青花四季花卉纹扁壶,其独特的造型和鲜艳的青花发色,使其在拍卖市场上屡屡拍出高价。

这些瓷器的市场表现也十分强劲,其价格一直呈现稳步上升的趋势。随着人们对中国传统文化的重视和对艺术品收藏的热情不断提高,元末明初青花瓷器的市场需求持续增长。在各大拍卖会上,此类瓷器常常成为焦点,吸引众多藏家竞相竞拍。同时,其市场价值也带动了相关研究和鉴定领域的发展,使得人们对这一时期青花瓷器的认识和了解不断加深。

七、总结:承上启下的青花风华

元末明初的青花瓷,宛如一段华美的乐章,在历史的长河中奏响了独特的旋律。它以独特的造型、精美的纹饰、多变的色彩和精湛的工艺,展现出非凡的艺术魅力,成为中国陶瓷史上一颗璀璨的明珠。

在造型上,它巧妙地融合了元代的粗犷雄浑与明代的精致细腻,于刚健中蕴含柔美,在质朴中彰显典雅。梅瓶、罐、盘、碗等常见器型,在这一时期都经历了风格的转变与创新,其线条的流畅与比例的协调,无不体现出当时工匠们对美的独特理解与追求。纹饰方面,题材丰富多样,瑞兽纹、花鸟纹、山水纹、人物故事纹等,每一种纹饰都承载着深厚的文化内涵与寓意,它们或威武庄严,或灵动活泼,或宁静悠远,或生动有趣,通过细腻的线条勾勒,栩栩如生地呈现在瓷器之上,展现出高超的绘画技艺和独特的艺术风格。

色彩上,从元代的浓郁深沉到明代的清新淡雅,青花瓷的蓝色在这一时期发生了微妙的变化。这种变化不仅是青花料的差异和烧制工艺的不同所导致,更是时代审美观念转变的体现。元代的深蓝色调,如同一幅雄浑壮阔的水墨画,给人以强烈的视觉冲击;而明代的浅蓝调,则似一首清新婉约的诗篇,展现出柔和、细腻的美感。工艺上,传承与创新交织,高岭土和瓷石的 “二元配方” 为瓷器的高质量制作奠定了基础,两次烧制工艺使得青花瓷的色泽更加鲜艳,纹饰更加清晰。同时,明代在胎体处理、青花料使用、纹饰绘制和烧制技术等方面的创新,进一步提升了青花瓷的品质和艺术价值。

元末明初青花瓷在瓷器发展史上具有承上启下的重要地位。它继承了元代青花瓷的成熟工艺和艺术风格,为明代青花瓷的进一步发展奠定了坚实的基础。同时,它又开启了明代青花瓷独特的发展道路,在造型、纹饰、色彩等方面的创新和变化,对后世青花瓷的发展产生了深远的影响。它不仅是中国陶瓷艺术的杰出代表,更是中华民族传统文化的瑰宝,承载着历史的记忆与文化的传承,在世界陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔。

内容源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |