|

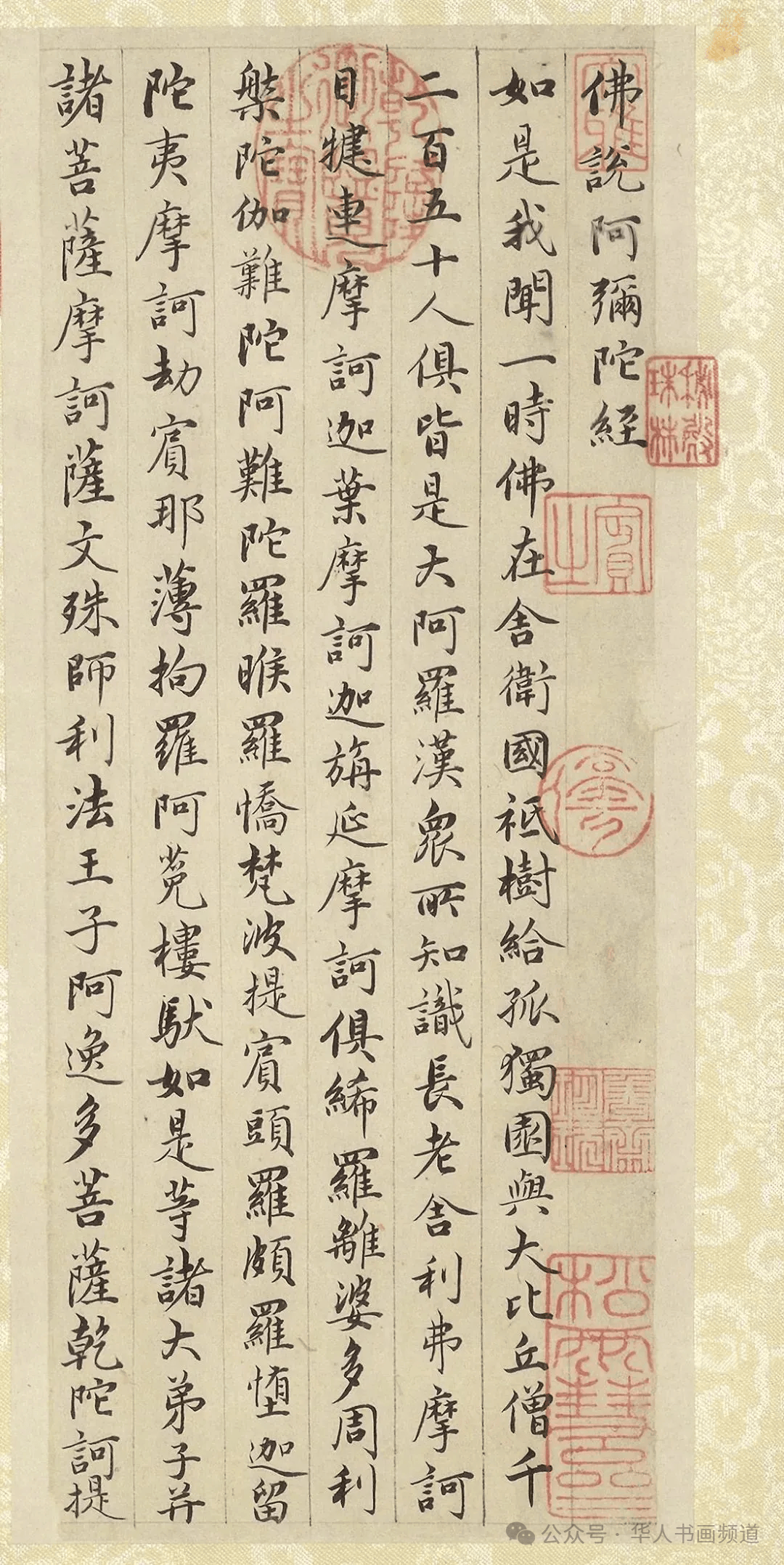

赵孟頫的《佛说阿弥陀经》不仅是书法史上的巅峰之作,更是艺术与信仰交织的灵魂史诗。这件作品诞生于其生命的最后阶段,既是对个人艺术生涯的终极凝练,也是对佛教精神的虔诚礼赞。

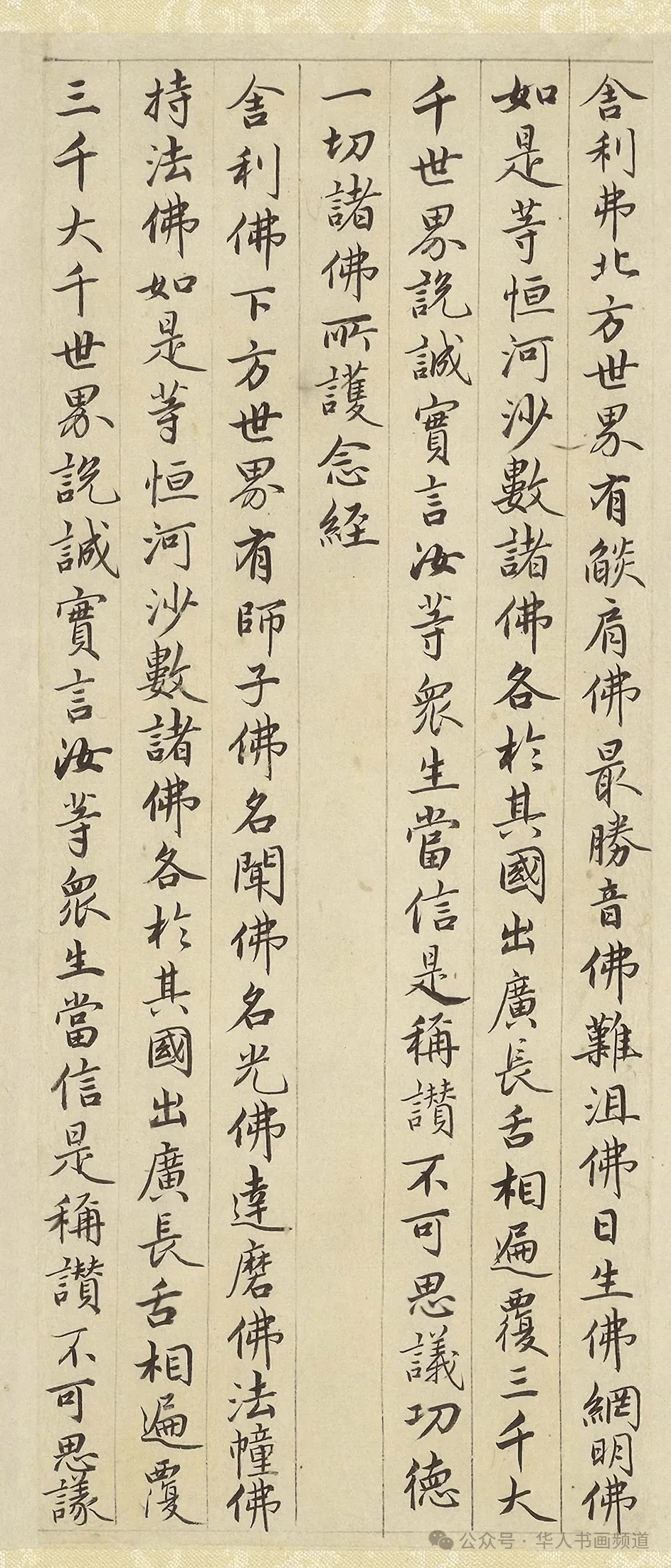

从创作背景来看,赵孟頫晚年虽享誉盛名,却深感世事无常。面对生死,他选择以抄经这种方式完成精神超脱。据史料记载,他在临终前数月仍坚持书写,笔锋中透出的不仅是技艺的炉火纯青,更是对生命本质的深刻洞察。这种创作状态,使作品超越了技法层面,成为其心灵境界的具象化表达。

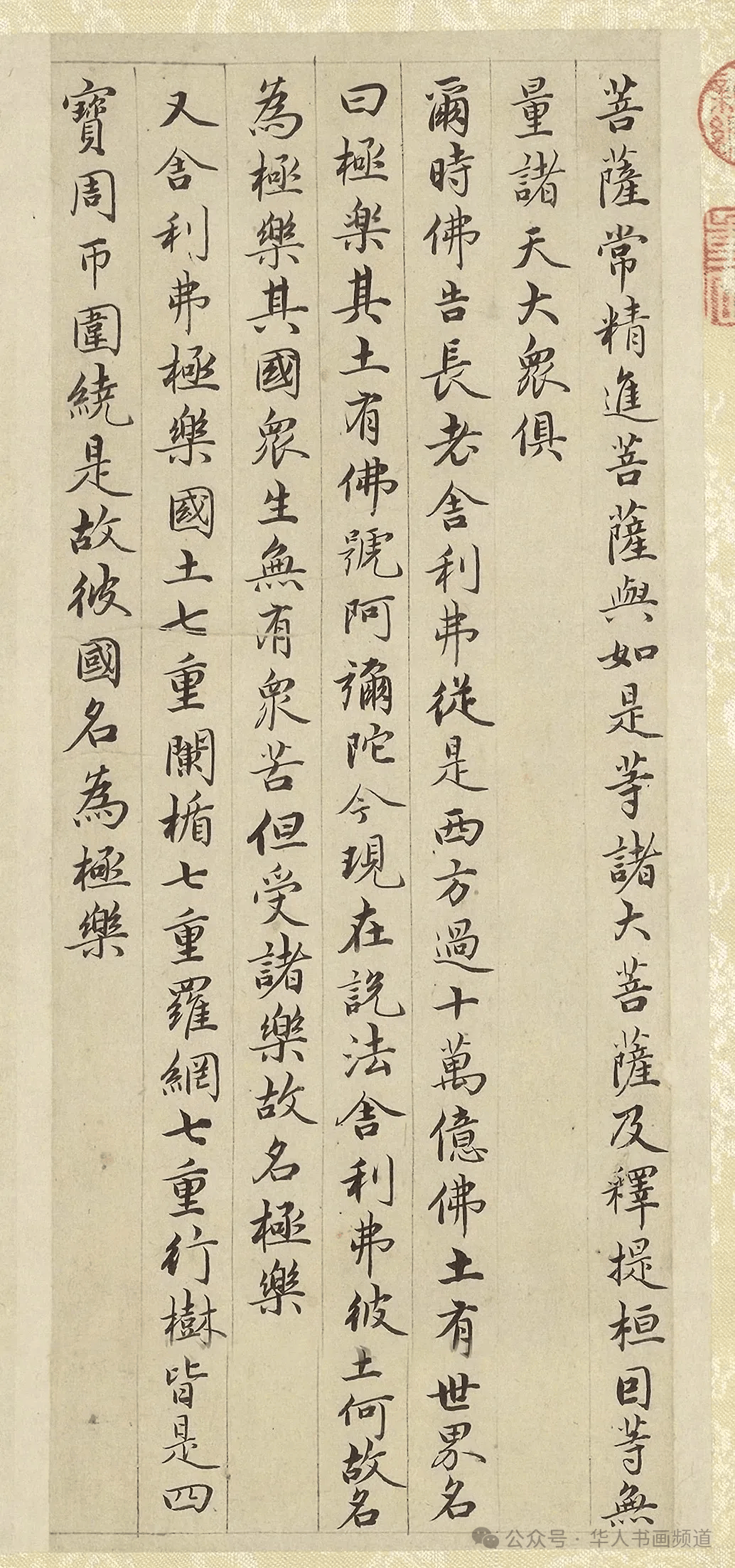

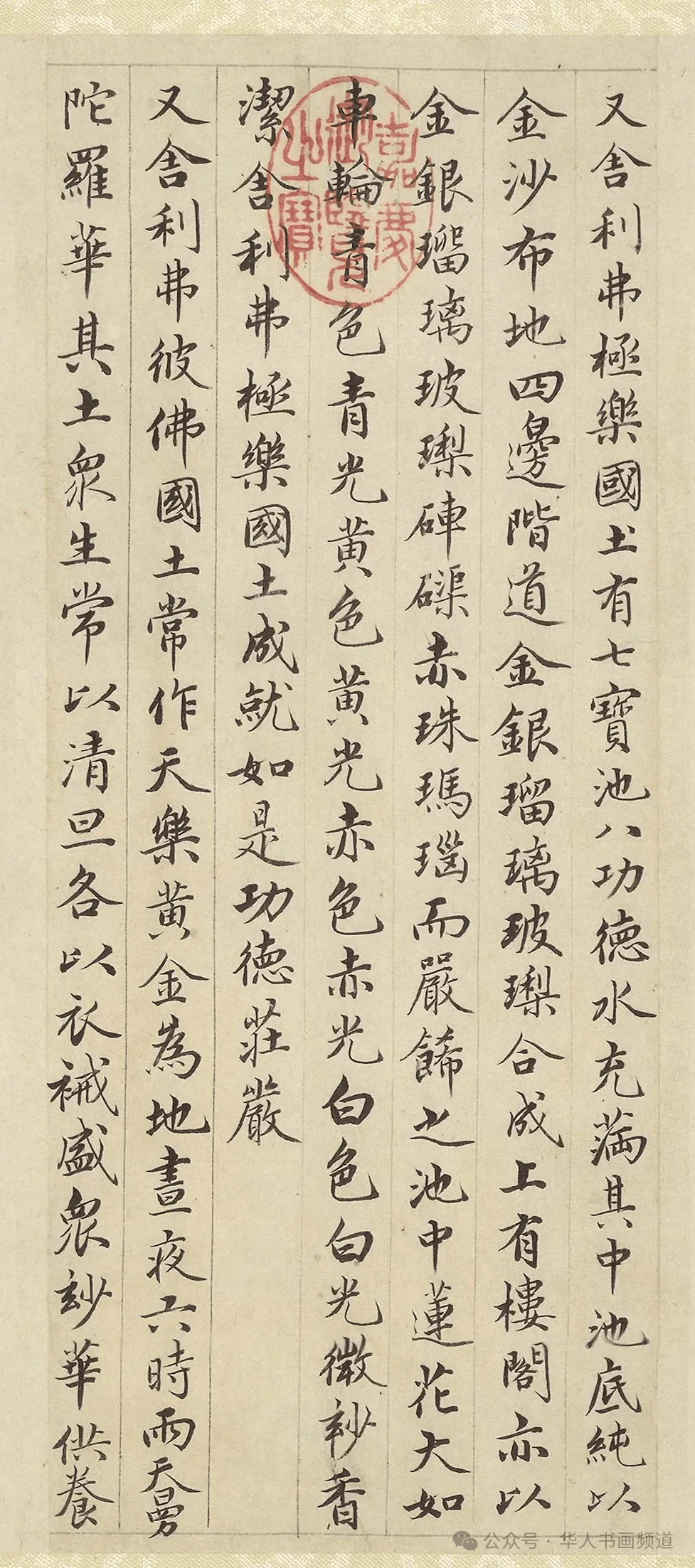

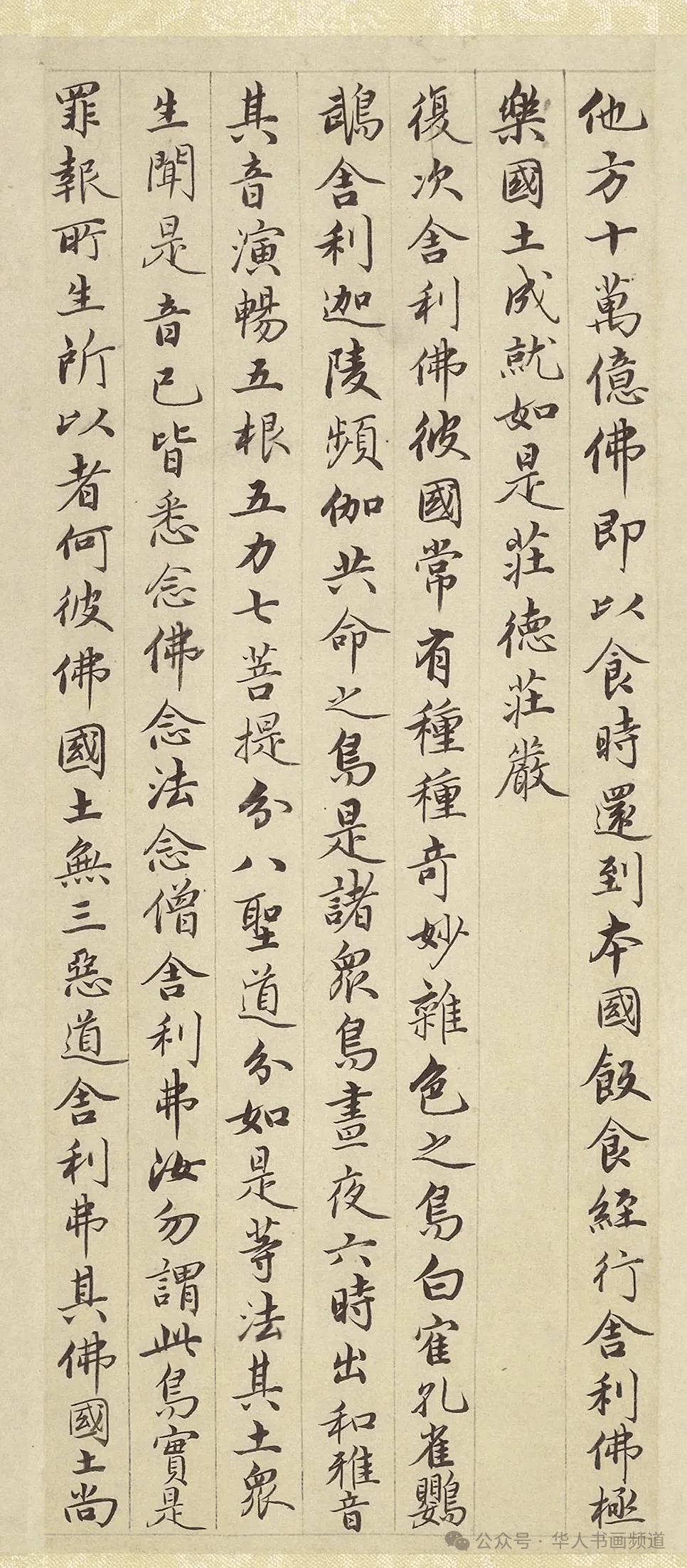

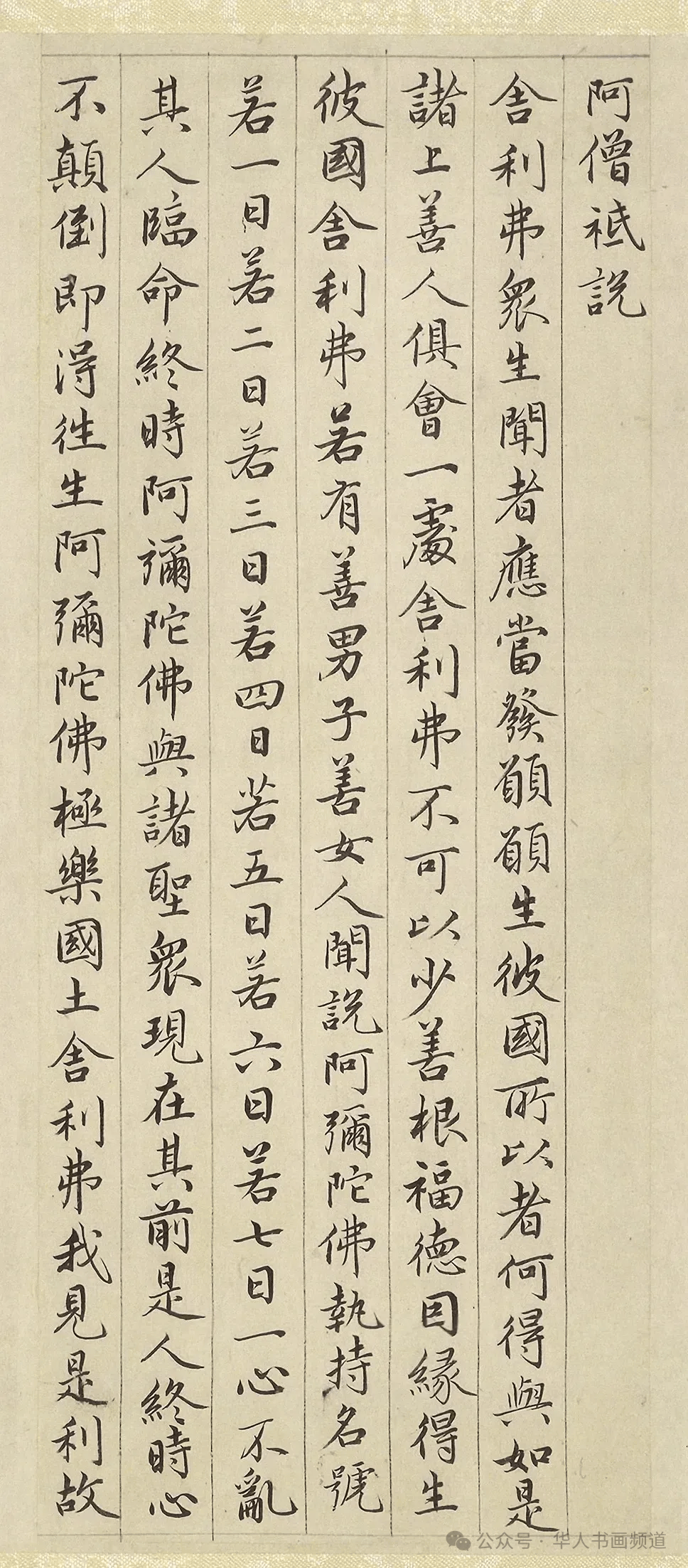

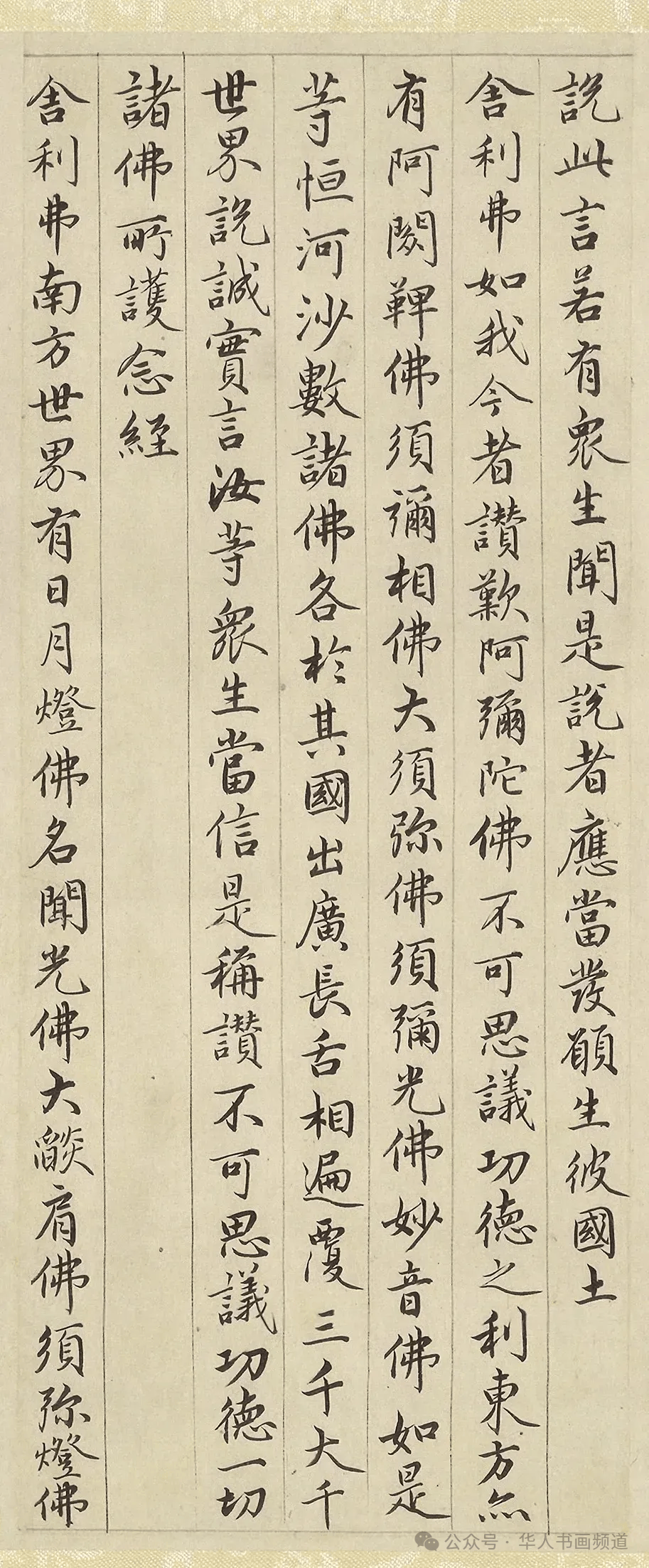

在书法艺术层面,此作展现了赵孟頫对传统的继承与突破。其笔法既承袭了晋唐书法的清雅古韵,又融入了自身特有的温润平和之气。起笔轻盈灵动,行笔圆润内敛,收笔利落洒脱,线条如“绵里裹铁”,兼具柔美与骨力。结字疏密有致,于规整中见变化,仿佛将佛经的庄严与禅意的空灵凝缩于方寸之间。尤为值得一提的是,部分评论指出,赵孟頫晚年右手受伤后改用左手抄写,却仍能保持笔势连贯、气韵贯通,更添几分传奇色彩。

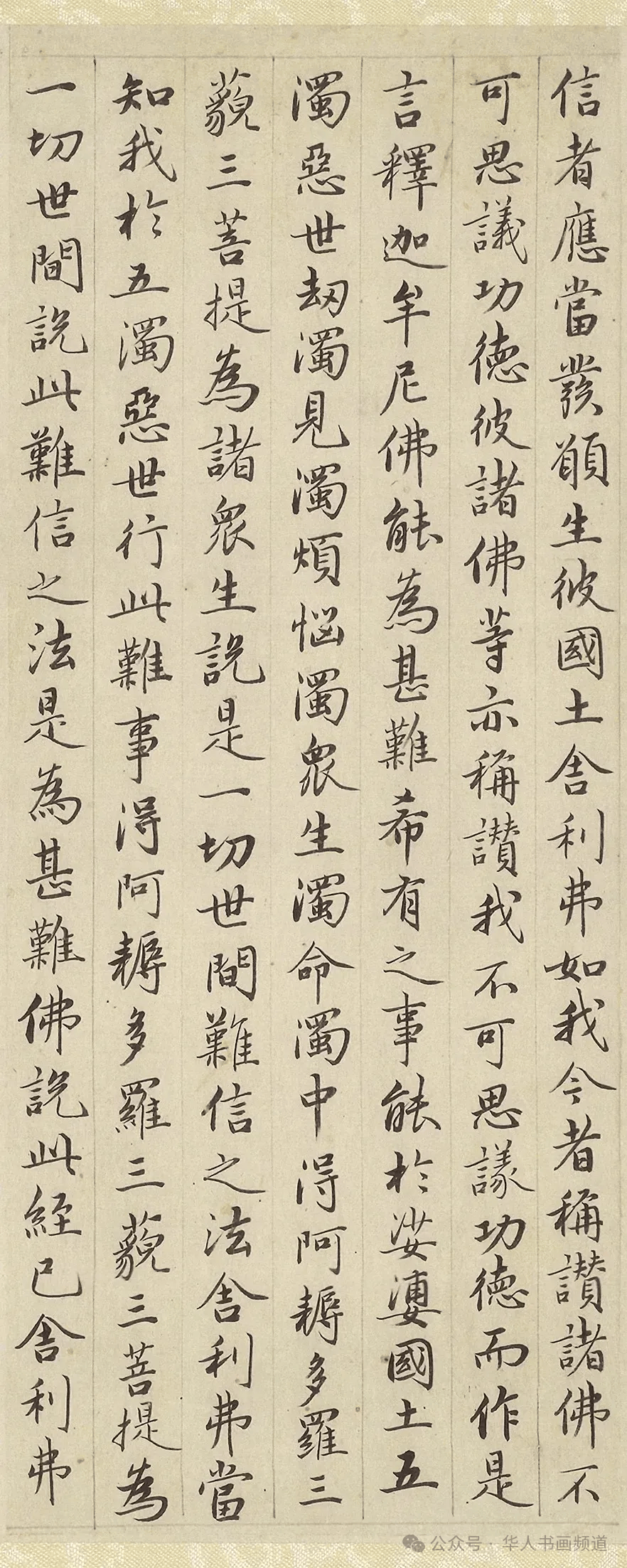

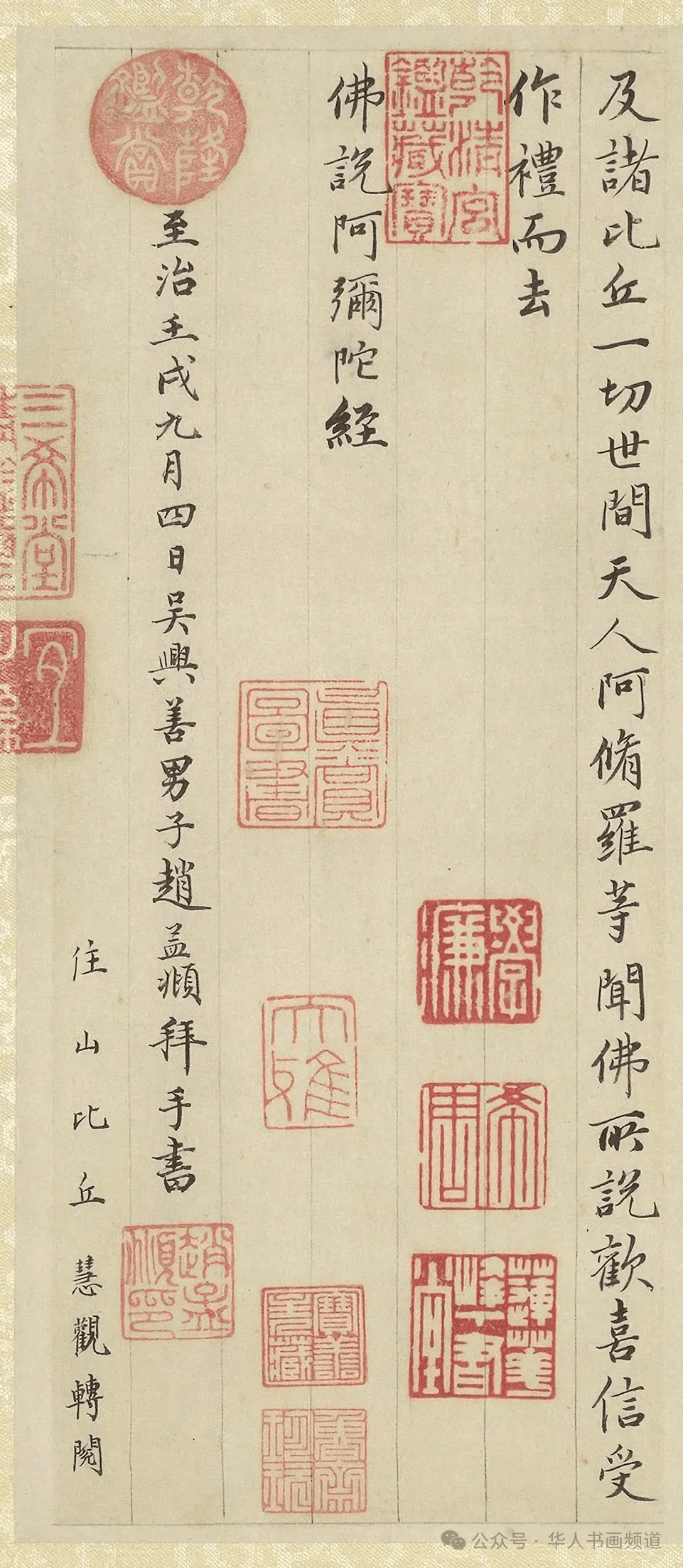

作品的真伪争议亦为观者提供了多维度的思考空间。尽管落款时间(1322年9月4日)与赵孟頫逝世时间(同年6月16日)存在矛盾,且部分题跋笔法差异引发质疑,但无可否认的是,其书法风格与赵体特征高度吻合。这种“矛盾中的真实”,恰恰映射出艺术创作超越时空的精神特质——即便技法可仿,灵魂共鸣却无法复制。

从文化意义而言,《佛说阿弥陀经》堪称元代书法的集大成者。它既延续了晋唐文人书法的雅正传统,又以赵孟頫的贵族气质与佛学修为赋予作品新的哲学维度。经文中“无量寿”“无量光”的佛理,在赵孟頫笔下化作流动的墨韵,使观者在赏鉴书法之美的同时,亦能体悟到超脱尘世的禅意。这种“以艺入道”的创作理念,对后世文人书法影响深远,至今仍为书家提供着精神与技艺的双重参照。

赵孟頫用《佛说阿弥陀经》为艺术生涯画上句点,却为后世留下了一个永恒的谜题:当书法成为信仰的载体,当技法升华为精神的图腾,艺术究竟抵达了何种境界?这件作品或许永远没有标准答案,但它以跨越时空的笔墨语言,持续叩击着每个观者的心灵——正如赵孟頫所追求的,艺术与信仰的终极融合,本就是一场永无止境的修行。

(责任编辑:zgshw) |