|

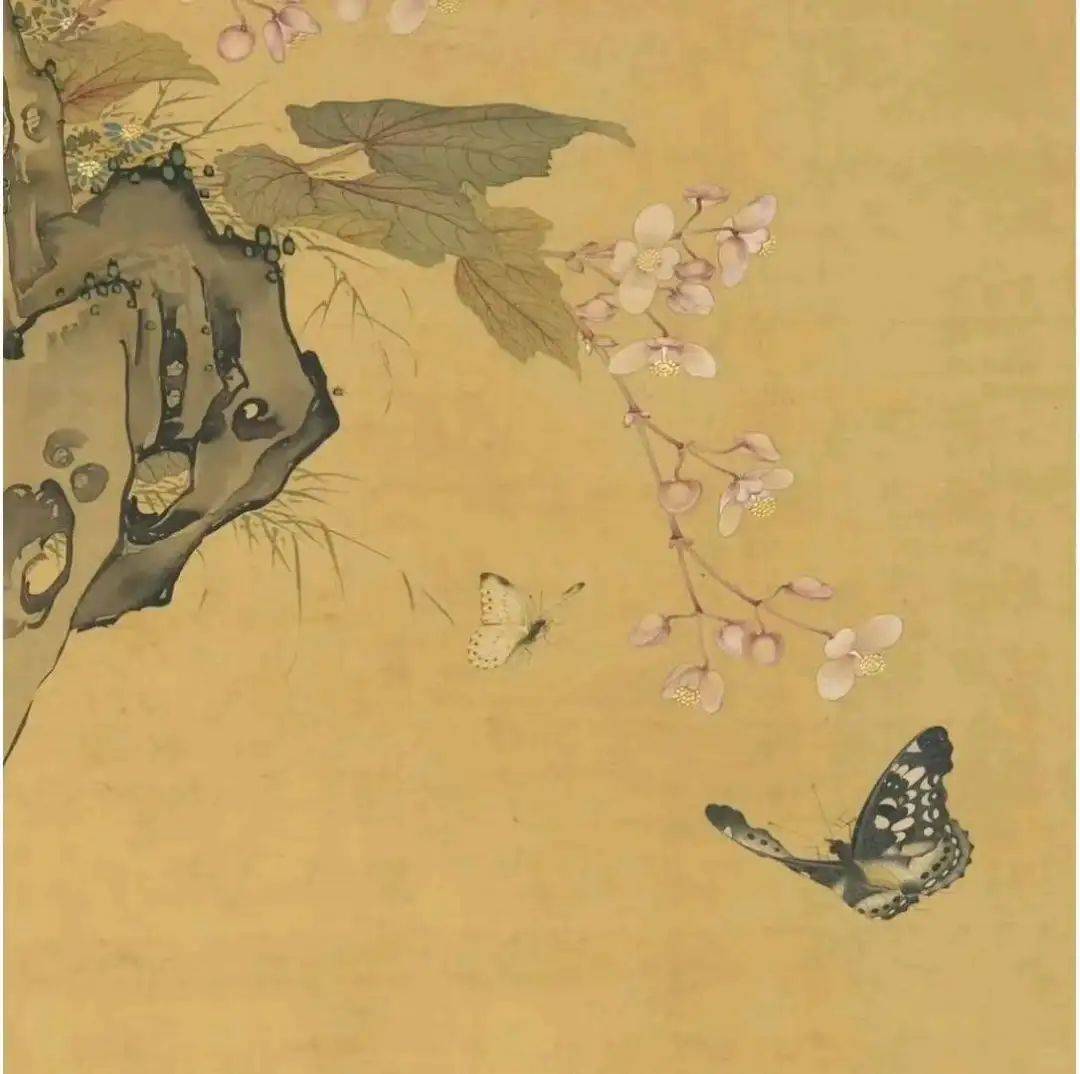

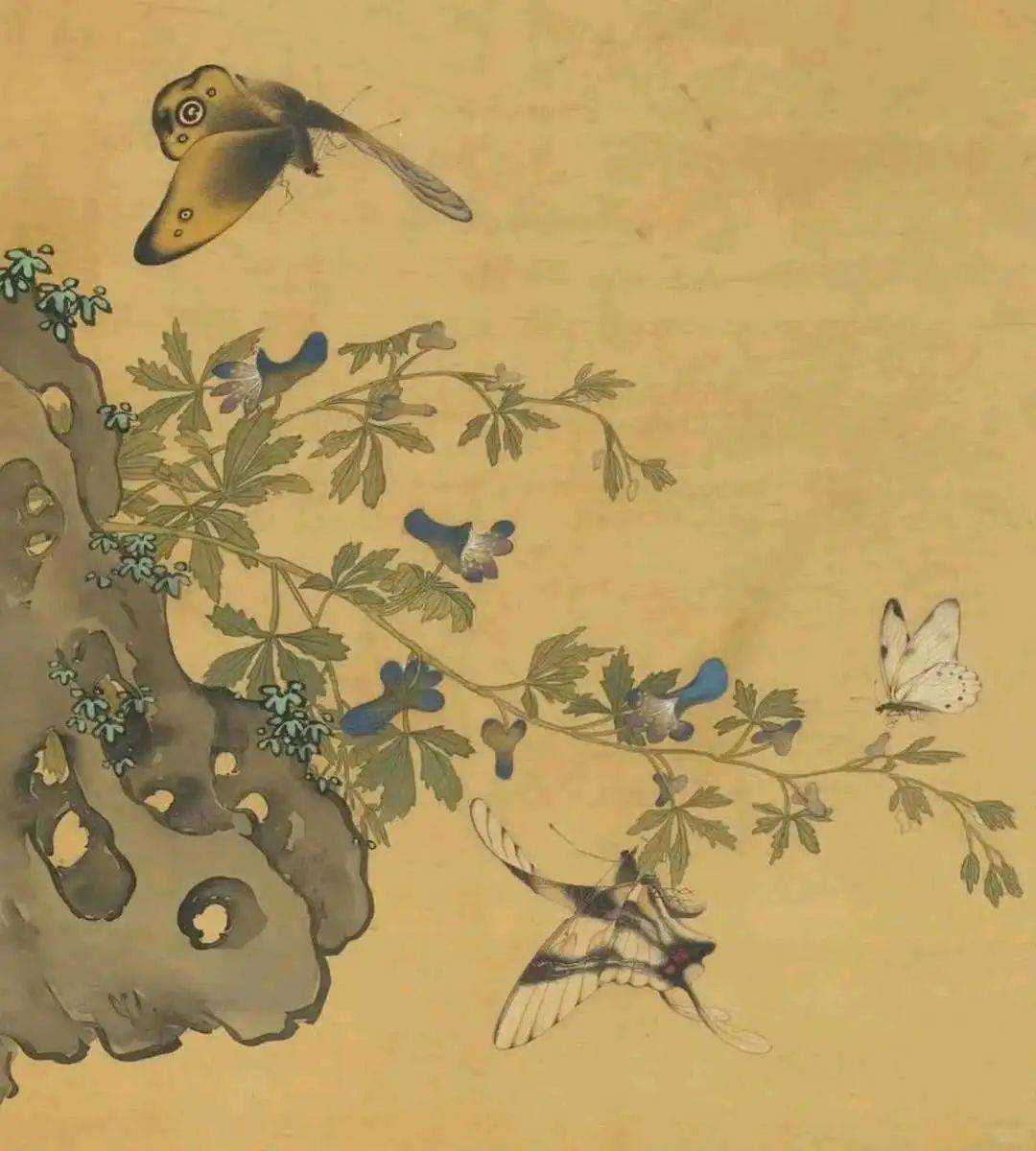

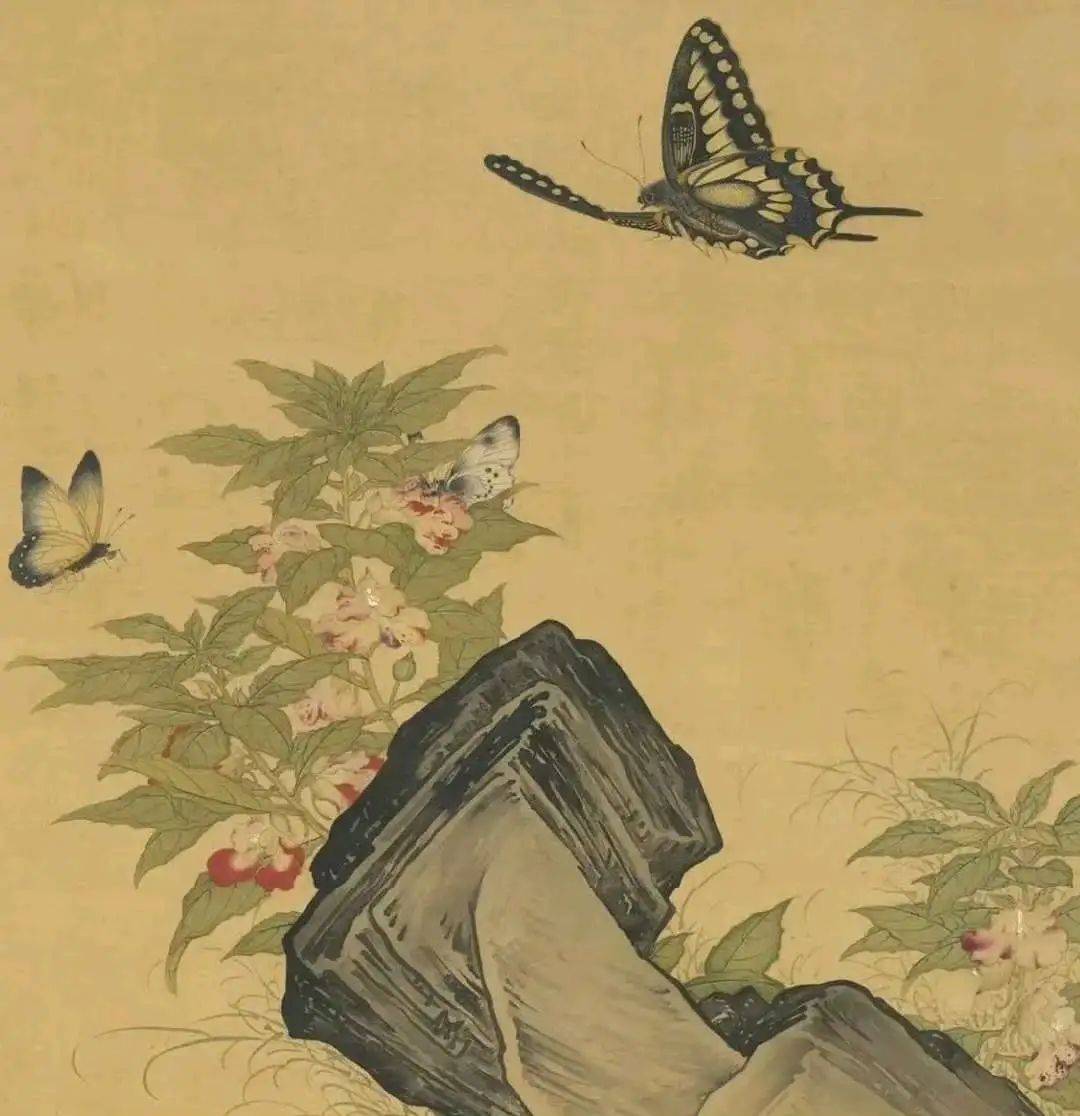

钱选《摹古花蜨图册》作为宋末元初花鸟画的典范之作,以绢本册页形式现藏于台北故宫博物院,每开尺寸约31×30.8厘米,共十二幅描绘十二种花卉与二十余只蝴蝶,间以奇石配景,在方寸之间构建出自然与人文交织的诗意空间。

钱选以“工笔淡彩”技法突破传统院体画藩篱,其勾勒线条细若游丝却暗藏筋骨,如海棠花瓣以高古游丝描勾勒轮廓,转折处圆润流畅,叶片则以松动笔触表现筋脉,与花瓣形成刚柔对比。设色上,他摒弃南宋富艳之风,转以“水洗技法”调和矿物颜料,使牵牛花呈半透明质感,凤仙花瓣晕染如朝露未晞,蝴蝶翅膀的蓝紫色渐变则通过多层罩染实现,色彩清丽而不失层次。这种“工而不匠,写而不野”的笔墨语言,既承袭了赵昌花鸟的细腻,又融入李公麟白描的古拙,形成独特的“士气”风格。

画家以“移步换景”手法构建空间秩序,十二开画面既可独立成章,又通过花枝的穿插、蝴蝶的飞动形成视觉呼应。如蔷薇与海棠间,一只凤尾蝶正停驻于花蕊,翅尖微颤的姿态与远处振翅欲飞的粉蝶构成动静对比;奇石配景则采用马远“边角之景”构图,太湖石瘦皱漏透的形态与花卉的丰润形成质感碰撞。更妙的是,钱选将文人题跋引入画面,在凤仙花一开的留白处题写“不管六朝兴废事,一樽且向画图开”,使自然意象升华为历史隐喻,暗合其“南宋遗民”的身份认同。

此作创作于元初文人画勃兴之际,钱选以“戾家画”理论对抗院体程式,其塑形方式从“精摹物象”转向“以意写形”。如菊花花瓣的描绘,不再拘泥于解剖结构,而是以书法用笔的提按顿挫表现花姿的俯仰向背;蝴蝶翅膀的纹路则简化几何图案,突出装饰性美感。这种“似与不似之间”的造型观,既延续了苏轼“论画以形似,见与儿童邻”的文人画理念,又为赵孟頫“古意说”的提出埋下伏笔,堪称元代花鸟画从“工致妍丽”向“清幽雅致”转型的关键节点。

后世对《摹古花蜨图册》存在风格归属争议,有观点认为其“笔法细弱少变化,花叶姿态不够自然生动,画风已入清际”。然而细观其用线,仍可见钱选特有的“颤笔”特征——线条并非匀速滑行,而是通过手腕微颤产生节奏变化,这种“屋漏痕”般的质感恰是文人画“书写性”的体现。正如徐邦达所言:“钱选之妙,在能于精工中见疏淡,在妍丽中寓古拙。”其艺术价值不仅在于技法创新,更在于以画为媒,完成了从南宋遗民到元代文人的精神蜕变。

图文源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |