|

有笔有墨谓之画,要画好一幅写意花鸟画,笔墨功夫的深浅,关系到艺术水准的优劣,因此中国画历来强调笔墨功夫。

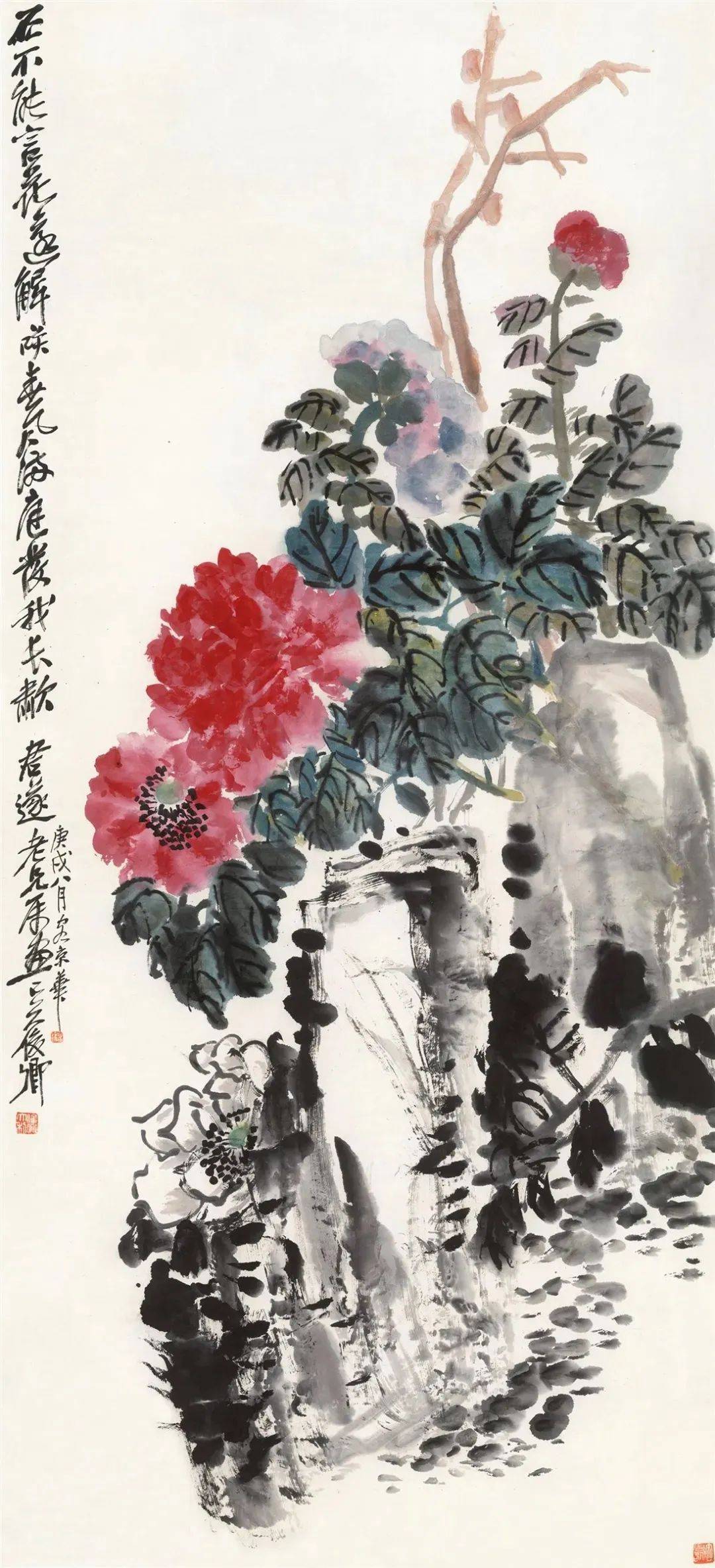

南齐谢赫在他的“六法论”中初步提出了“骨法用笔”的问题,将“骨法用笔”放在“六法”中的第二位。唐代张彦远在《历代名画记》“论画六法”一文中说:“古之画,或能移其形似,而尚其骨气,以形似之外求其画,此难可与俗人道也……夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔。”意思是说,画家在创作过程中,通过酝酿立意,组织、提炼、概括,在画面上再现自然物象的形象和神采时,必须以用笔和用墨来表现。用笔(线条)塑造形象,用墨(浓淡变化)表达神态,从而达到艺术高度,感人至深。画家在追求艺术性的同时,并不等于纯自然的客观再现,一定要通过画家的思想提炼,运用笔墨手段,给予客观对象更理想、更完美的表现。

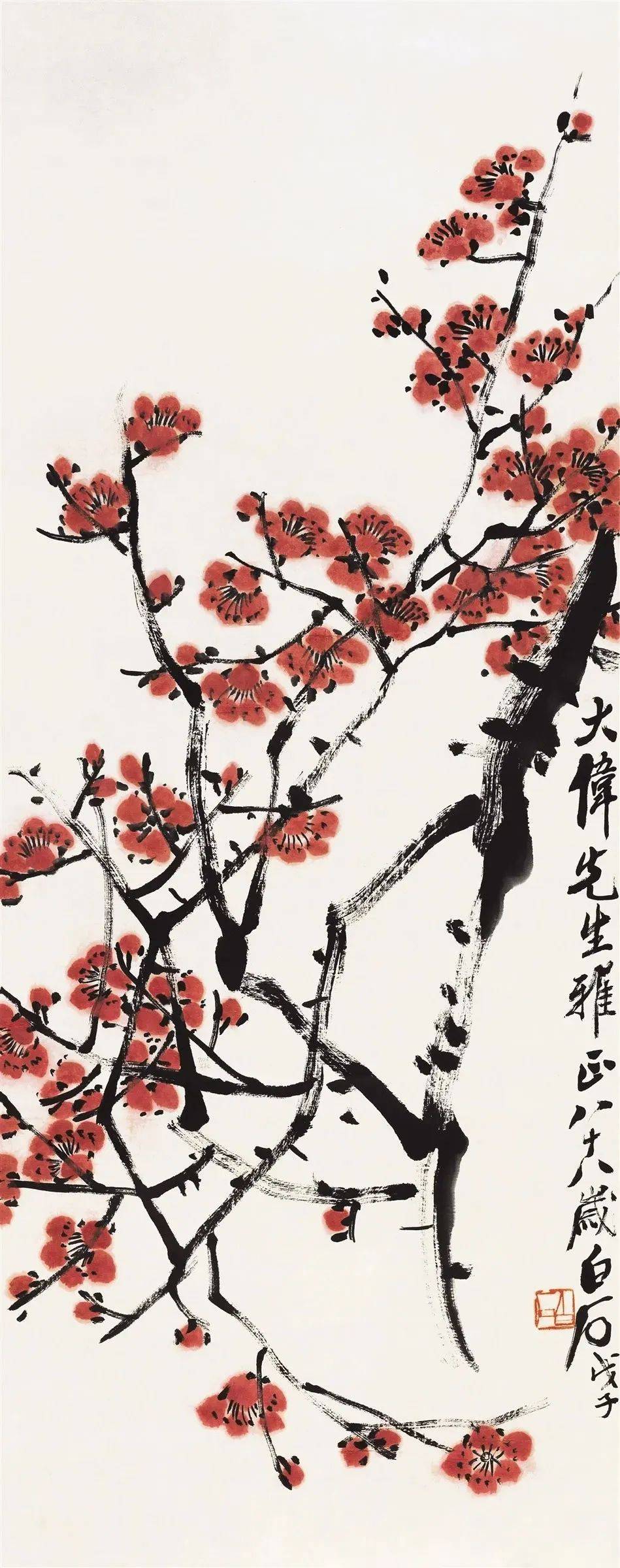

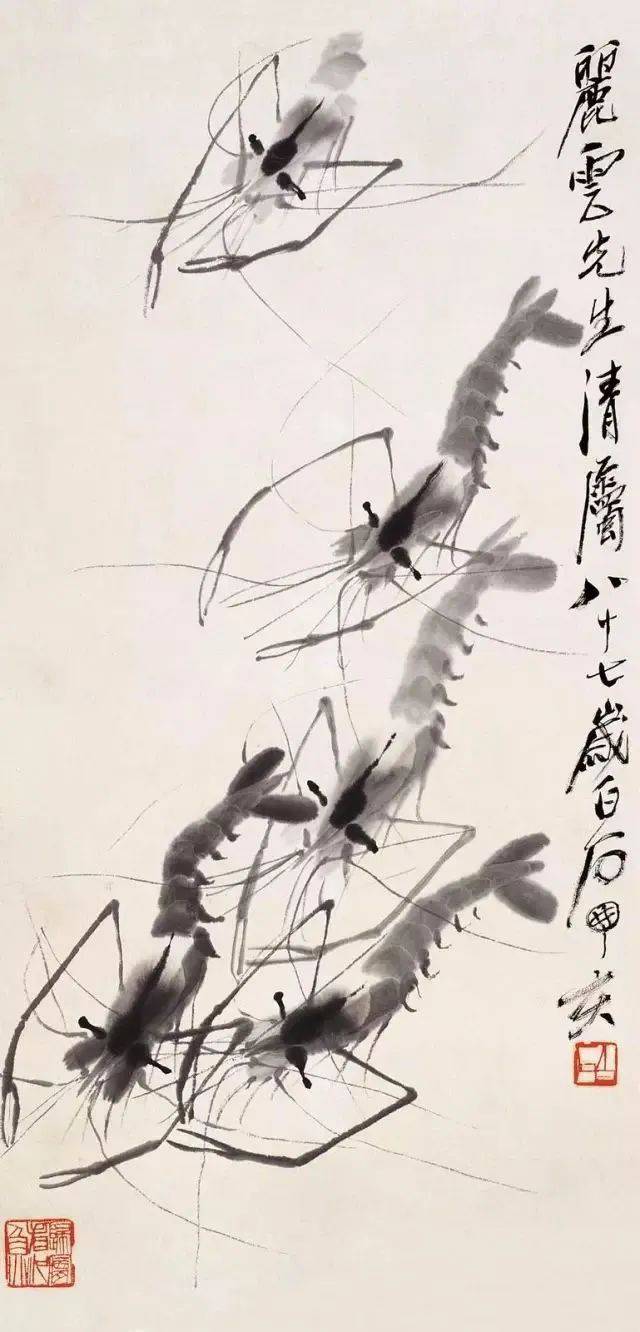

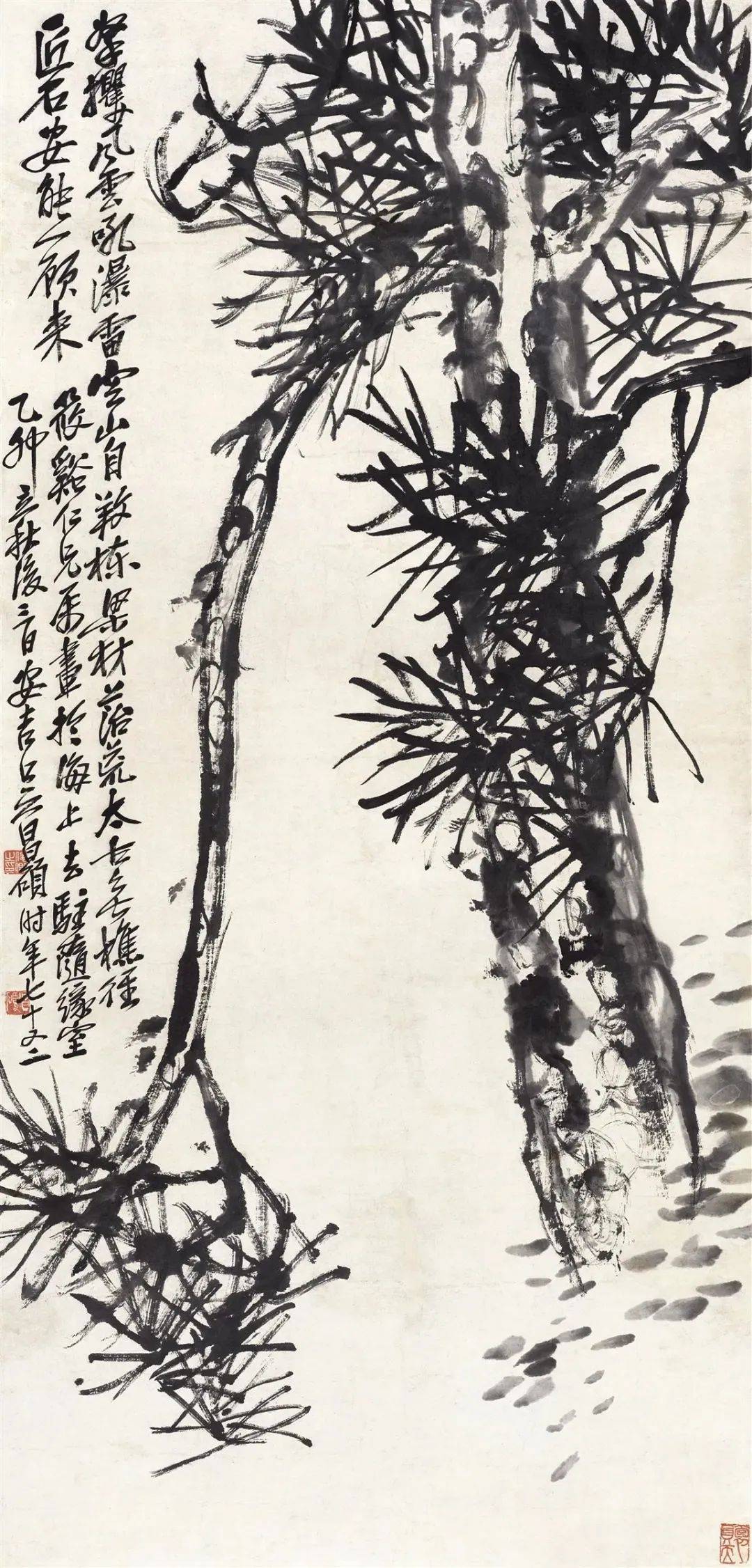

中国历代研讨笔墨理论的文章很多,明代王世贞说,“用笔要如锥画沙,印印泥、折钗股、屋漏痕、高山坠石、百岁枯藤、惊蛇入草”,所讲的就是用笔方法。宋代画家葛守昌要求用笔“精而造疏,简而意足”这里所讲的是用笔要高度概括物象,达到形神兼备的效果。用笔可以得形似,用墨可以得神韵。所谓方、圆、平、扁是形,转、折、趋向是势,精神本质是意,写意就是要写客观对象的本质。所谓“太似为俗,不似为欺世,妙在似与不似之间”,由此不难理解对笔墨的高度要求,同时也是对写意画的高度要求。

中国画历来重视笔墨,在笔墨的运用上积累了丰富的经验,所谓唐人用笔,宋人用墨,元代以后变化无穷。写意花鸟画既然要通过熟地运用笔墨来表达客观对象的精神本质,可知笔墨问题对写意花鸟画的学习者是何等的重要,必须要深入、具体地研究。

用笔的方法,有中锋、侧锋、逆锋和散锋四种,而以中锋为主。运笔有起笔、行笔、收笔三个过程,在笔的“提”“按”行动上,有轻重、快慢、顺逆、顿挫、转折等多种变化。

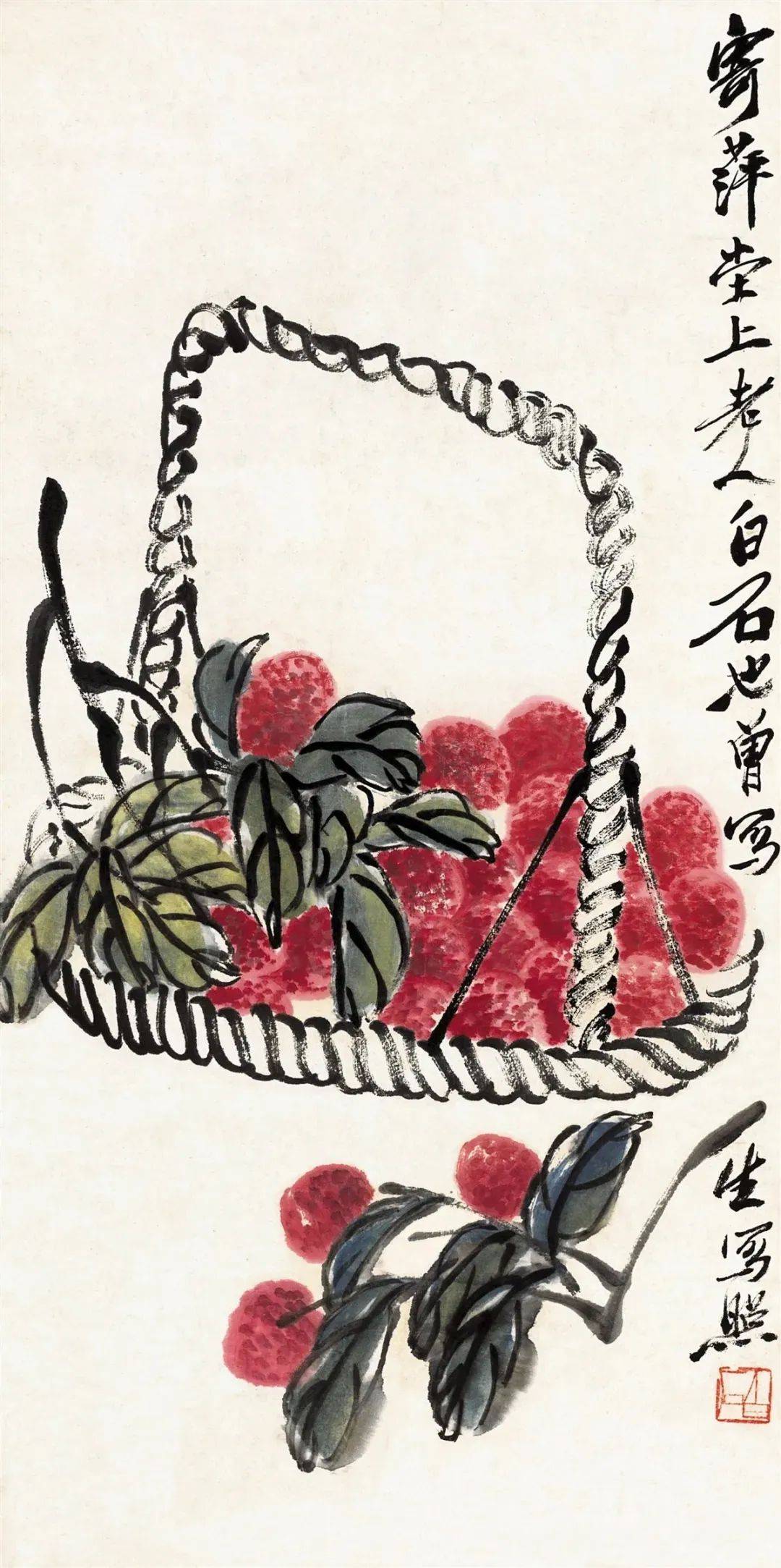

中锋落笔要中正,不偏不倚,笔锋沿着笔画的中线行进,笔锋保持垂直于画面,即“令笔锋常在点画中行”的运笔方法,运用中锋所画出的线条,深厚而结实,是书法、国画中最常用的用笔方法,要求圆劲而有韧力,不险怪安生主角。

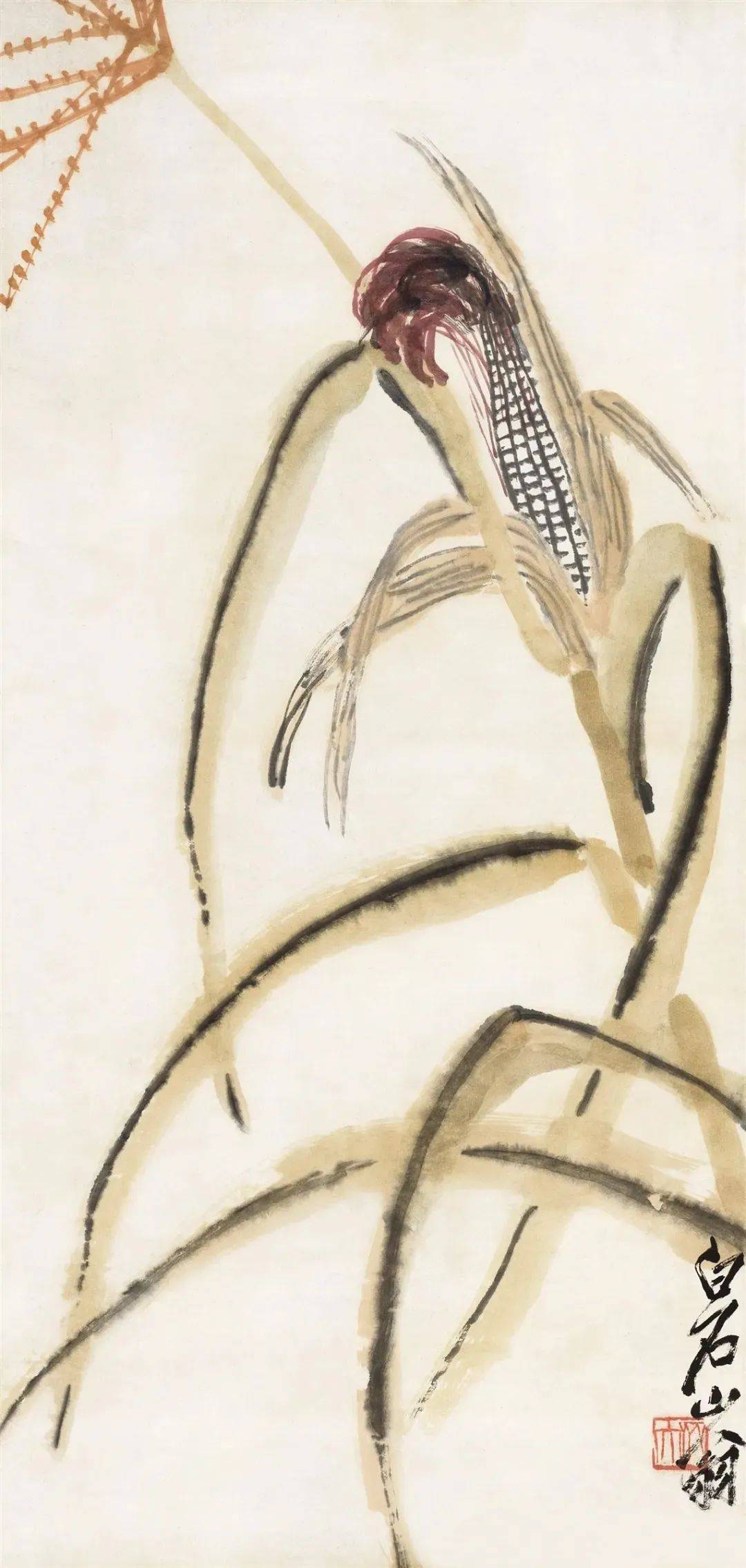

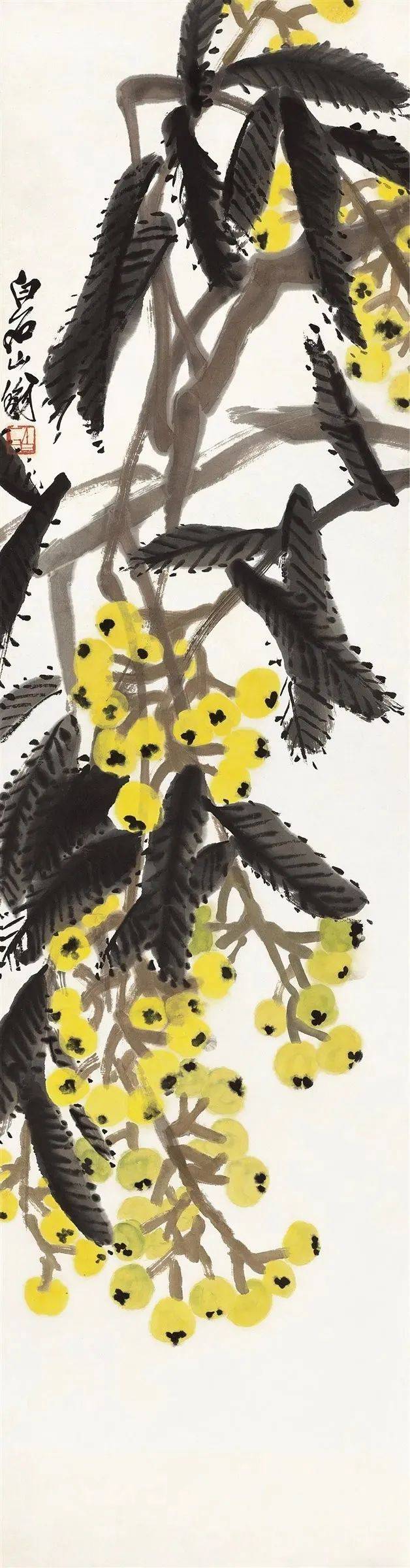

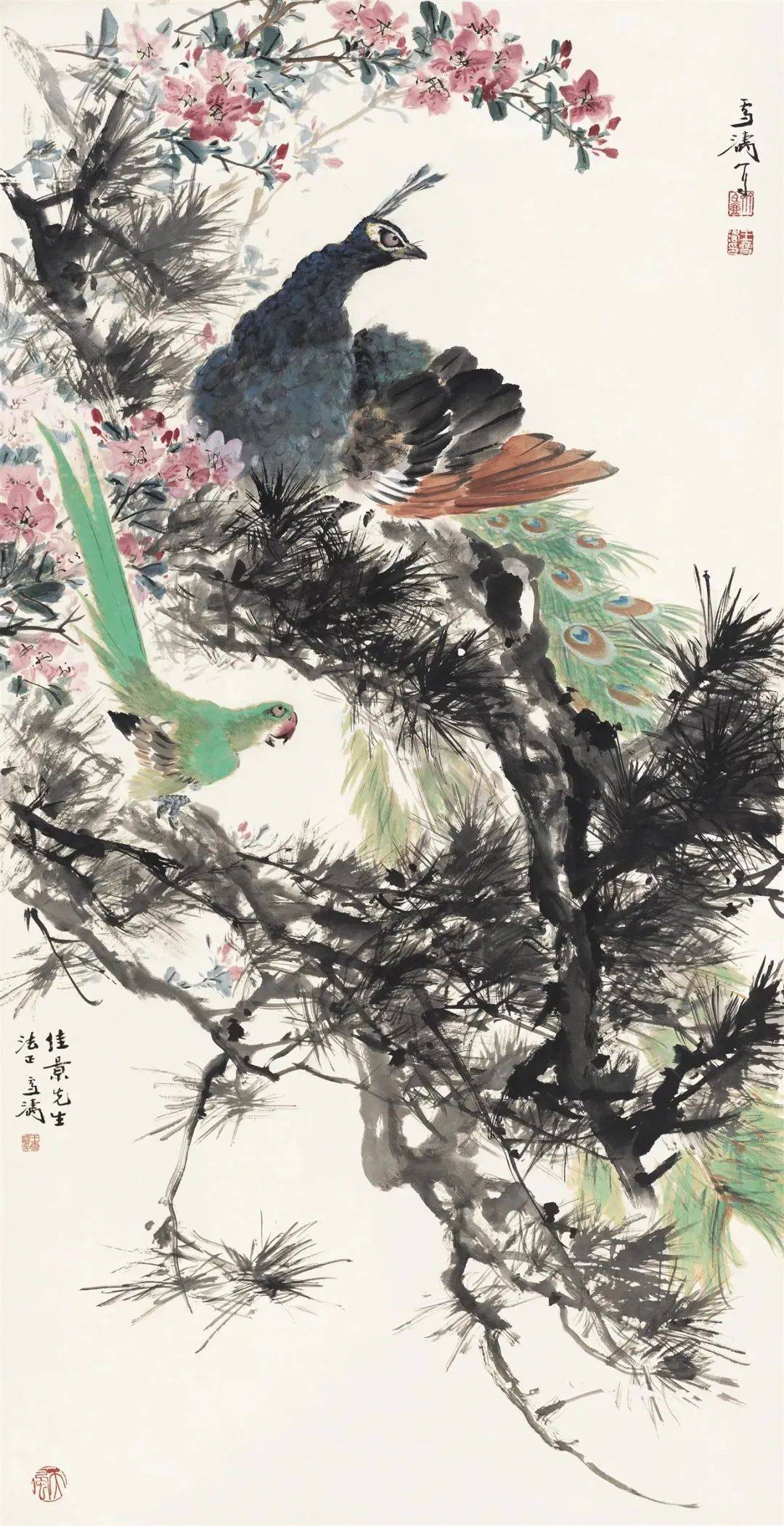

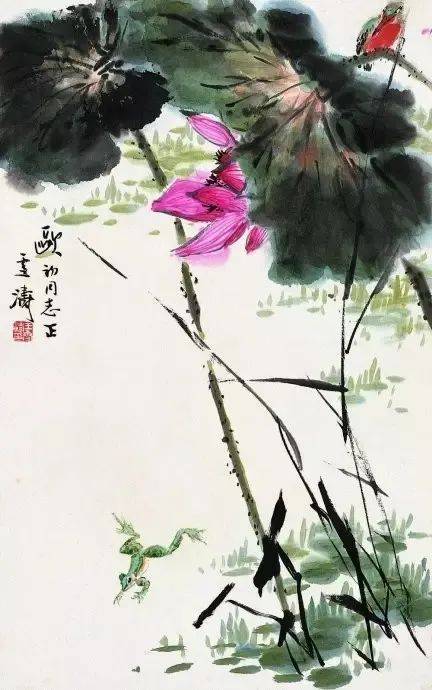

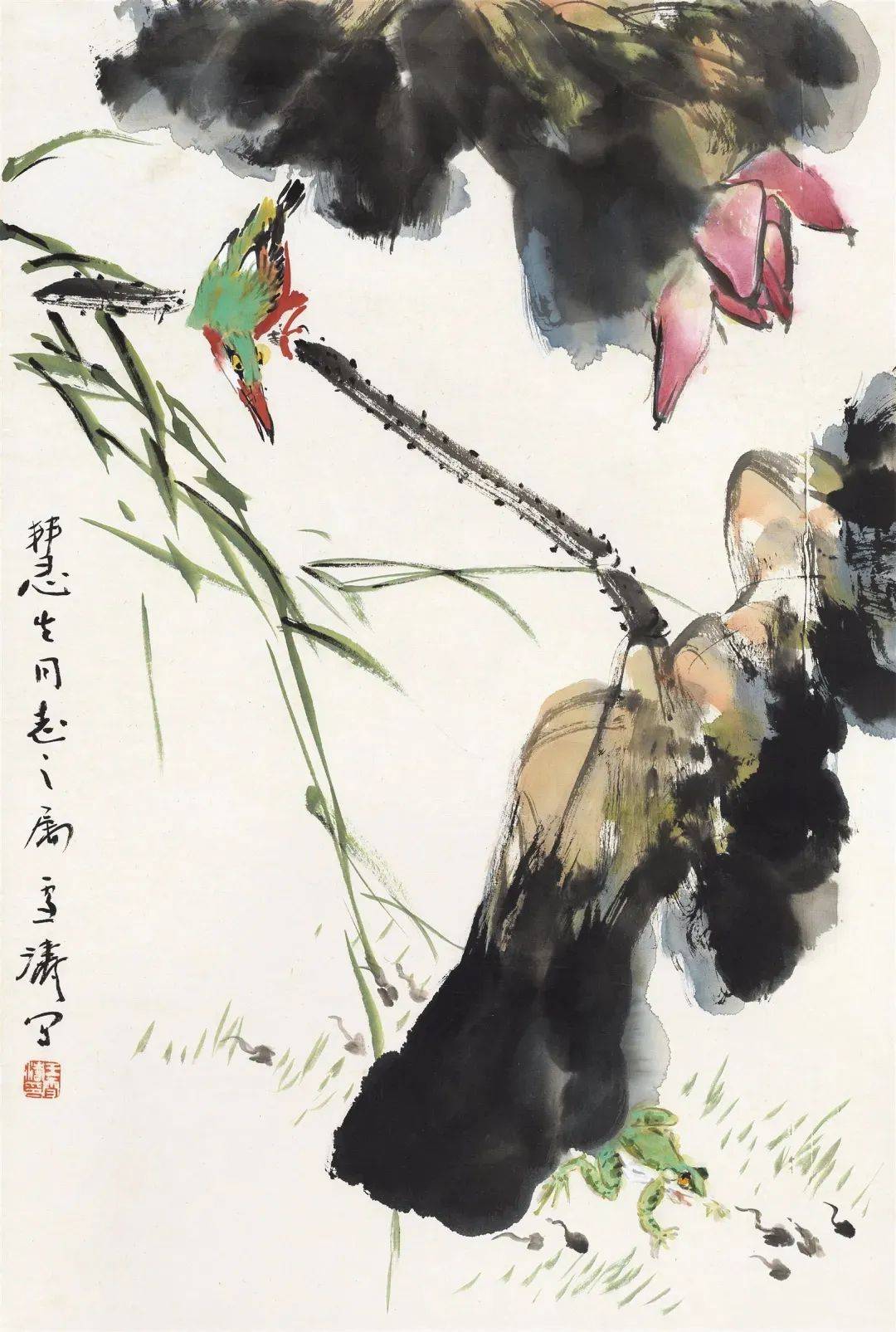

侧锋,即笔锋和笔肚各沿笔画两个边线运行,笔画可成一边湿一边干、一边浓一边淡、一边光滑另一边粗糙的效果。它所画出的线条粗壮而苍劲,适用于多年生乔木大树干的表现。有的侧锋竟将笔锋完全卧倒,称之为“横剔法”,这种笔法落墨成块面积较大,一笔之中的墨色层次非常多,干湿变化乃至飞白效果多,表现荷叶、芭蕉、坡石等均经常运用。

所谓逆锋运笔,就是笔锋一侧倾斜,向反方向“逆”行。这种方法,古人称之为“戳笔”,其线条苍劲、老辣,带有金石气息,适用于枯藤、老树枝干的表现。

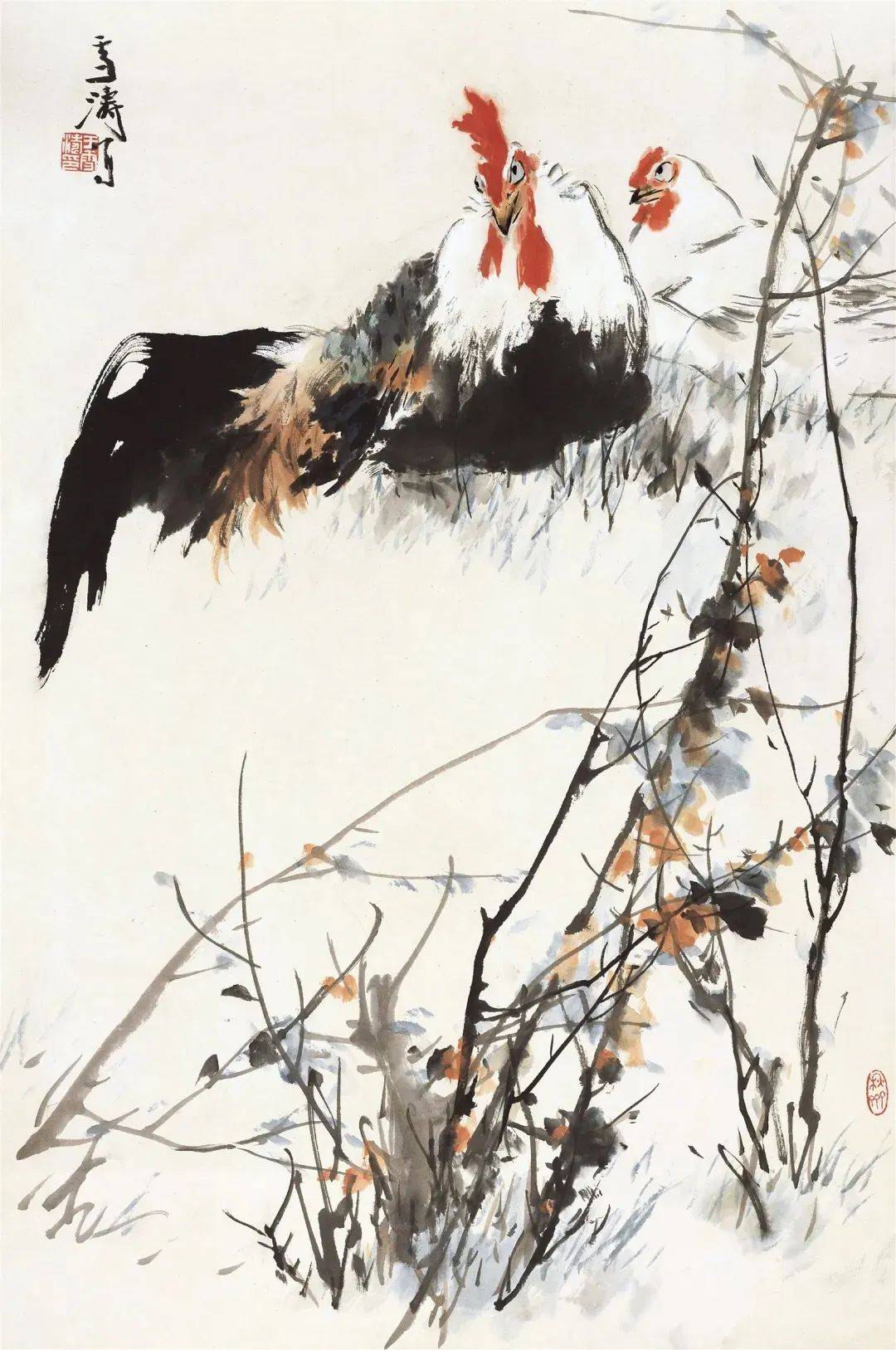

所谓“拖笔”是侧锋向倾侧的方向“顺”托行进,所画线条飘逸、柔滑,适于表现垂柳等植物。所谓散锋,就是将笔锋压扁,使笔锋松散,常用于画鸟时披羽法的运用等。

写意花鸟画的用笔,要求挺拔、刚健、遒劲、老辣、苍茫、洒脱、沉着、灵动,总而言之要富于变化,要具有蓬勃的生命力。画家随着要表现对象的需要而变换用笔方法,通过轻重、虚实来表现。要轻中带刚,所谓“寓刚健于婀娜之中,行道劲于婉媚之内”正是用笔方法的具体体现。用笔要一笔三折,有起伏、有顿挫、笔断意连,行云流水,一气呵成。恰当地运用各种用笔方法,可以达到理想的艺术效果,使人看到的不是简单的笔墨,而是具体物象的神和作者的意。

画家笔底下所画出的线,是要“写”出来,不要“描”出来。用笔要避免描、涂、抹。描笔线条没有力度,无提按变化,涂、抹只注重形象,见墨不见笔。用笔要避免板滞、油滑、浮薄、柔媚、霸悍,要求力透纸背,要求一条线有轻、有重、有顿、有挫,简练、生动而有力,从而把握现实中的典型形象。

画家运用笔墨应讲究选择笔和执笔的方法。羊毫笔宜于晕、染、点,狼毫笔宜于勾、皴。新笔落笔婉劲,旧笔落笔苍老、毛厚。运笔应当注意笔尖、笔肚、笔根相互配合。笔尖有较强的弹性,挺拔秀丽、线条爽利。笔肚所画出的线条圆润厚重,笔肚宜于表现气韵苍浑的线条,下笔要有波折,所谓波即是笔的起伏提按,折即是笔的节奏变化。一根线条从起到收应讲求顿挫,否则线条便平板,毫无生气。

用笔有正、侧、横、斜,有整、破、转,有藏锋、露锋。行笔过程中有转笔,使笔在手指间转动,不是笔锋散开。执笔务求放松、平稳。运腕要活,小幅画可用枕腕,大幅画则应站立、运腕、运肘,倾全力而为之。

初学写意花鸟画,练习用笔是最重要的环节。用线来表现形,在繁杂的线条中,锻炼支撑画面关键的主线。在技法实践中,要求作者按照宣纸的特性,因地制宜地控制行笔速度,运笔、用墨把握恰如其分的火候,才能表达出令人满意的艺术效果。所以写意花鸟画的运笔、运墨都要掌握好时间,并且更要掌握好用水,以达到水墨晕化的效果。

(责任编辑:zgshw) |