|

五彩起源于明代,成熟于清代,是景德镇首创的釉上彩绘的一种传统瓷。康熙五彩曾成为陶瓷装饰的主流形式盛行一时。但到了雍正时期,由于粉彩瓷更符合中国画的表现意蕴,五彩于是退隐江湖,出于对前朝视为“古”的传统观点,所以,五彩又称“古彩”。

五彩是黄、青、白、红和黑色,泛指各种颜色。这五种颜色从阴阳五行学说上讲,分别代表木、金、火、水、土。同时,分别象征东、西、南、北、中,蕴涵着五方神力。

在制瓷工艺中,烧是最后也是最重要的一环。《景德镇陶录》云:“白瓷加彩后,复须烧炼,以固颜色。爰有明暗炉之制。小器则用明炉,口门向外,周围炭火,置铁轮其下,托以铁叉,以钩拨轮使转,以匀火气。大件则用暗炉,高三尺余,周围夹层贮炭火,下留风眼,将瓷器贮于炉,人执圆板以避火气,炉顶泥封,烧一昼夜为度。”烧彩,火度最重要,火度高了,有些颜料就出现流动;火度不够,颜色不发亮,釉面灰暗。因此,烧成工艺是决定五彩成败的关键。做一件精美的五彩,可谓难也。

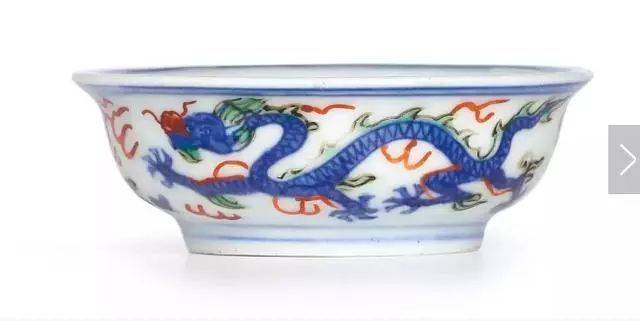

因其线条明朗,烧成温度稍高于粉彩,且不及粉彩柔和,故又称之为“硬彩”。五彩为明清时期景德镇窑的新品种,由宋元釉上加彩的基础上发展而来。明代彩料中无蓝彩,需用蓝色表现之处,皆以青花代之,称“青花五彩”,成为独特的时代特征,以嘉靖、万历五彩为代表。

嘉靖、万历朝五彩施彩特点是:大量采用釉上矾红和釉下青花二彩,釉下青花与釉上多种彩相结合,多用黑彩或赤褐色线勾描纹样轮廓,画面浓重艳丽。

清代五彩以康熙朝最负盛名,除常用的红、绿、黄、褐、紫彩外,还新配制了釉上蓝彩取代釉下青花,金彩和黑彩也广泛应用,使之色彩更为瑰丽多姿、浓艳夺目。康熙五彩除在白瓷地上彩绘外,还在各色颜色釉器及各种瓷地上施彩,使得五彩瓷器别开生面,别具一格。雍正时期,粉彩盛行,五彩趋于衰落,所见多为小件器,画意较精细,不似康熙五彩粗犷豪放。乾隆以后则基本上不见单独的五彩瓷器,而多与粉彩、珐琅彩等并用。

五彩瓷可以分为青花五彩和纯釉上五彩两种。青花五彩瓷是先在釉下用青花描画出所绘图案的蓝彩部分,罩釉烧成,再在其余部分各按所需绘彩,复入彩炉二次烧成。目前所见最早的青花五彩瓷是宣德时期的,但很少见,西藏萨迦寺有收藏。嘉靖、万历时期五彩器物比较多见,而且出现了大的罐、瓶类,胎骨变厚。与成化彩瓷炯然不同的是,色彩除釉下蓝色外,还有釉上红、绿、黑孔雀蓝、紫、褐、赭等色和金彩。常见图案内容有莲池鸳鸯、凤穿花、花卉奇石、婴戏、云龙、云凤、云鹤、天马、道教古祥图案等。

嘉靖至明末清初,民窑也大量生产五彩瓷器。它们的特点是胎质较粗,釉层较厚,有时有失透现象。常见器型多为碗、盘、瓶、罐,图案内容比官窑丰富,有神兽、色藻纹、莲池水族纹、婴戏、小说故事、花木奇石、人物山水等,回风粗放,生活气息浓郁。但色彩不如官窑齐全,主要是红、绿、蓝、黄 4种颜色,尤以红、绿色为多,有些器物还没有釉下青花。日本仿制了不少晚明五彩瓷器,有些在图案、画风上很相似。但日本瓷胎釉过细,与明末胎釉,特别是民窑瓷器胎釉显然有别。

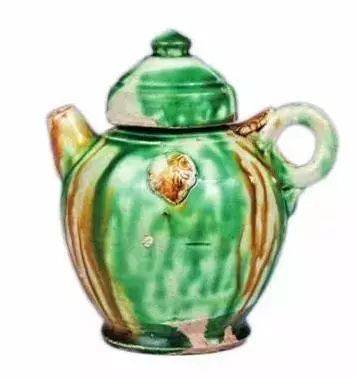

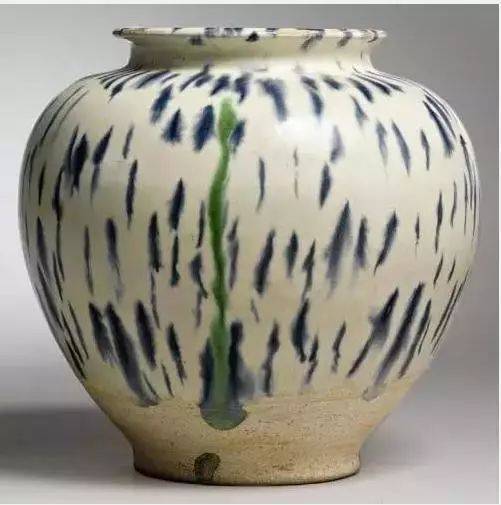

唐代的三彩陶使用的都是翠、绿、黄、白、赭、褐等多种低温釉。在烧炼时,釉色会自由流动,不受控制。所以唐三彩的陶俑就有釉面渗透自然,形成富有天趣、瑰丽的色彩肌理。唐三彩这种自由流动而不受控制的颜料,给平面作画?会带来很大难度。直到宋代,河南磁州窑用矾红调铅粉用于釉面上,产生了红绿两色的釉上彩绘,这种装饰解决了唐三彩釉色流动的问题,从料色上奠定了古彩瓷工艺基础。

红绿彩首开了采取用毛笔蘸料进行釉上彩绘的先河,把笔绘赋彩的形象思维,第一次付诸了实践。这候鸟时花,这高土名姬、这鱼藻草虫,虽是恬简略貌,红绿相间,却也赏心悦目,意气飞扬,这对于当时见惯于单色釉陶瓷装饰的人们来说,不啻于一种清新的色彩视觉,一种可品可读的形象的画图展示。

到了南宋时,宋室南迁,北方名窑的一大批工匠也随之南下,磁州窑的釉上彩绘技术也传到了江西,自然也就影响到了景德镇。元代的青花瓷就比较成熟了。景德镇御器厂的工匠们为了解决青花画面单一色彩的视觉形象问题,就把釉下青花和釉上彩料进行综合装饰,这釉上彩料就包括了红绿彩。

有人说五彩瓷是美在大红大紫,妙在古色古香;有人说它一红顶万红。也有人说,它是中国古代陶瓷匠人有意识地把中国绘画搬上陶瓷器皿的过程。在当时的工艺条件的制约下,它仍显示出中国匠人对中国绘画?风格的直接追求,其巧思妙心,深合东方文化的精神内核。

公元1686年(康熙25年),泰国派遣使者到法国,送给当时的法国国王路易十四和他的臣僚们无数珍贵的礼物。其中大受欢迎的,就有中国的五彩瓷。

2013年香港苏富比拍卖会上,一件明嘉靖五彩鱼藻纹盖罐引得世界各地藏家竞相争夺,最终以高达2588万港元成交。成为当时成交价格最高的中国瓷器。

图文源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |