|

在几千年的历史长河中,中国美术不断吸收外来艺术营养,逐渐形成了博大精深的品格;每个时代的艺术大家们都能表现时代精神,反映时代呼声,成为那个时代的艺术标杆。陈师曾谈中国画时说:“何谓文人画,即画中带有文人之性质,含有文人之趣味。不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想。”也就是说,艺术作品的价值取决于画家思想情感的深度和广度,画家唯有不断提高文化素养,紧扣时代脉搏,为国家为民族为时代立德立功立言,方显大家本色,著名花鸟画家陈永锵就是艺术大家中的杰出代表。

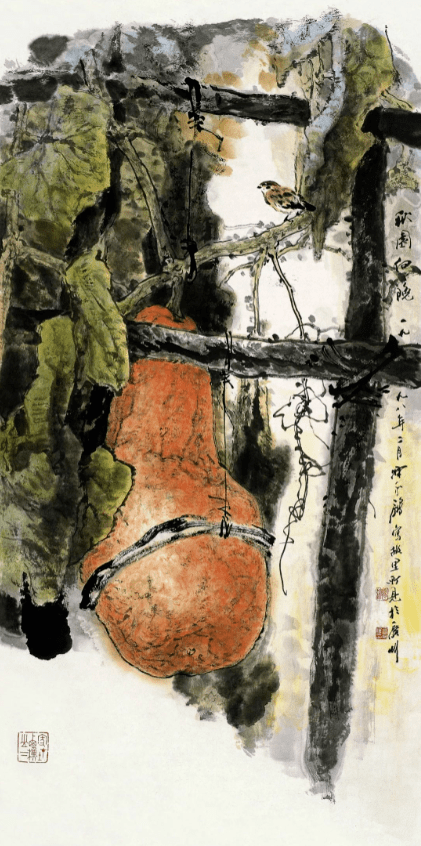

陈永锵艺术的价值和地位,只有放到大的历史时空间中才能衡量。他的花鸟画题材广泛且极具南国特色,诸如,木棉,美人蕉,一品红,映山红,山茶,南瓜,芭蕉,向日葵,香蕉……都是他笔下描绘的对象。仔细揣摩,这些植物都具有了人格美、人性美,他采用借物抒情的手法,创造出优美的意境,宣泄细腻的情感神思。他的绘画风格是在传统语言基础上融合姊妹艺术形成的,在构图上吸收汉代画像石的平面构成方式,甚至还吸收西方浮雕、珂勒惠支版画的元素,在笔墨语言上有意识采用国画山水的积墨法、破墨法,遂产生浑厚华滋的效果,再加之现代散文诗的题跋,非常符合现代人的审美理想。与其说是别创新体,毋宁说是传统花鸟画艺术适应时代的发展。

陈永锵继承了传统艺术的“情感论”,他认为中国人心中的自然美,其实是一种人格美,充满着人性美,“唯心”美,中国花鸟画就是画家人格魅力的显现。《乐记》云:“乐也者,情之不可变者也;礼也者,理之不可易者也。乐统同,礼辨异,礼乐之说,管乎人情矣。”画家眼中的花鸟走兽、山石树木,无论是动物还是植物,都是生命的个体,是生命的显现,因此,他认为“在这个世界中,高耸的是人的精神,而不是山;奔流的是人的爱,而不是河,……。”“有生命的一切都是‘有情’的‘众生’、中国人很重感情,而感情必定源自于心灵!”恰如宋代郭若虚《图画见闻志》所言,绘画“得自天机,出于灵府”,“高雅之情,一寄于画”,并得出“画乃心印”的结论。

艺术虽表现客观自然景物,但绝不仅仅是物而是其背后人的心灵,也就是传统的意境,所谓意境就是化实景为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、可视化。意境的根源是自然\现实,意境的组成因素是生活中的景物和情感,离不开物对心的刺激和心对物的感受,因此情景交融,借物咏情,创造无穷的意境。所谓借物咏情就是画家借用一种物品来表达一种感情并对之有所寄托。否则徒自描摹,为写景而写景,为画花而画花,纵使笔墨、色彩、明暗与真物毕肖,也不会产生感人的力量,恰如王夫之所论:“夫景以情合,情以景生,初不相离,唯意所适。”要“不离不即”,既不离于物,又不能太执着于物,其目的就是要通过咏物写出画家的情思。画家往往在画面上描绘物象,通过画面题咏表达胸中的情思。木棉是陈永锵经常表现的题材之一,无论是《雄踞南疆》《岭南三月木棉红》《南粤雄风》《岭南花》《南天宽阔好纵横》……在苍劲雄壮的木棉树上盛开着红色的木棉花,在浓重树干的衬托下,似夜空中的繁星,怒放着,充分展现生命的活力。他在《我的红棉》中写道:“我从小喜欢木棉树这玩伴,它只会给我愉快而从不对我欺凌。”画家眼中的木棉“伟岸挺拔的身躯,特别是开花时的壮美,决没有在光怪陆离的炫目华彩中黯然,倒是一如既往地在严寒暑热、风雨云雷的来去中,抽枝吐叶发花结籽飘絮一向人间、大地、岁月履行它对阳光和生命的承诺,它淡薄当代世俗横加的取舍”。“我奢望我笔下的木棉具有英雄的,或者说是优秀生命的品格——气宇轩昂而大度,堂正饱满沉雄而不失洒脱!……木棉,让我像它那样:以自己奋发的生命历程,来讴歌生命……所以,我以自己的艺术方式画我的木棉,以聊寄我对生命的、对世界的感激”。他在另一篇《张扬生命》的文章中说:“生活的经历和阅历,使我有缘与原野上的生命(包括人、草木、禽兽和鱼虫)接触,以至作或深或浅的感情交流,他们首先是以外在的朴素美感唤起我的关注,继而是以他们内在的、具‘人格化’的深层美感,构成我与他们‘思想感情’上的共振和鸣、从而便产生我想表现的此时此刻心绪的创作欲望和艺术灵感。严格地说,我并不是纯粹表现审美对象的自然美(尽管我很看重自然美),而是在表现我自己对生命的一种感知和呼应。愿望就是对生命的张扬!” 画家就是将木棉视作自己精神的化身,自己人生经历的坎坷不正像木棉经历酷暑寒霜一样吗?也只有和木棉相处、画木棉才能“获得精神自由的畅快感受”,因此,越往心灵的深处越能获得更多的人生感悟和精神自由,艺术“惟有往自己心的深处走,才不会重复别人走过的路。”

“笔墨”是中国画区别其他水墨画的本质特征,几乎成为中国画的代名词。清恽南田《瓯香馆集》谓:“有笔有墨谓之画”。然而,在近现代美术史上,笔墨受到了冷落,甚至批判。从康有为“中国近世之画衰败极矣”,到陈独秀“王石谷的画是倪、黄、文、沈一派中国恶画的总结束”,遂提出“革王画的命”的口号,所有这些批判的都指向文人画的基础——笔墨。徐悲鸿曾言:“自元以后,中国绘画显分两途:一为士大夫之水墨山水,吾号之为业余作者(彼辈自命为‘文人画’),一为工匠所写重色人物、花鸟,而两者皆事抄袭,画事于以中衰。”岭南画派从革命的需要出发,主张“折衷中外,融合古今”,建设革命文化,俞剑华在1934年撰文道:“广东二高(高剑父、高奇峰)参用日本画法以画国画,一洗国画重笔墨骨法的原理,而用泼色,光怪陆离,色彩斑斓,遂以新派自命,而又尝从事革命工作,遂有革命画派之目。”对传统笔墨语言的否定使中国画失去了根基,成了无源之水无本之木。在经过了中国近现代对笔墨的否定之否定后,当代中国画发展就必须从新的高度和角度认识笔墨,并适应时代需要发展它。

陈永锵熟谙传统笔墨语言并将其进行合乎规律的创新,形成了雄强遒劲的艺术风格。他认为书画同源是中国画的特质与特色,如果不理解书法就不能理解中国画,中国书画博大精深,其中的一点一画中的“中锋”“藏锋”“回锋”“一波三折”以及“提、按、顿”等,“都包含着许多内敛的‘中国精神’和‘中国人的处世哲学’!”他特有的那种倔强、不服输的精神,表现在绘画上就是用笔豪放雄壮、笔墨强劲,这从他画的《岭南风骨》《芭蕉》《山芋》《玉米》等和画各类树桩、树干的作品中可看出来。陈永锵长于用笔更善于用墨,黄宾虹《虹庐画谈》指出:“古人于用笔之外,尤重用墨,画中三昧,舍笔墨无由参悟”。更是将用墨视作“中国画三不朽”之一。他喜欢黄宾虹浓重繁复的笔墨,从黄宾虹的笔墨表现中体会到生命的充实。郎绍君就特别肯定陈永锵的绘画墨色厚重,力度强的特点。“说他的墨色厚重,是指他用笔近于强悍粗朴,用墨凝重,用色较为强烈。”

总之,艺术不像工艺那样能够满足人们的实用功能,它更多地是对人的思想情感产生影响,使人在欣赏完作品后能够引起共鸣,丰富和完善人的内心世界。恰如鲁迅先生所言:“我们所要求的美术家,是能引路的先决,不是‘公民团’的首领。我们所要求的美术品,是表记中国民族知能最高点的标本,不是水平线以下的思想的平均分数。”陈永锵绝少甜美轻巧粉饰物象,而是通过张力十足的线条和构图,歌颂生命的活力和人间的爱心友情。在城市化进程加快,人情冷漠和生存的焦虑下,社会尤其需要对生命的肯定以抚慰人们不安的内心。他笔下的艺术世界描绘寻常花卉草木,通过“一花一世界”也反映出众生的平等和尊严。市场经济条件下,人们的经济上的差距和竞争的压力,压抑了人性扭曲了人格。陈永锵的画就是一付很好的解毒剂,使人们在欣赏艺术时感受到生命的朴实和尊严,缓解生活中的焦灼感,这也许就是陈永锵艺术的价值吧。

在几千年的历史长河中,中国美术不断吸收外来艺术营养,逐渐形成了博大精深的品格;每个时代的艺术大家们都能表现时代精神,反映时代呼声,成为那个时代的艺术标杆。陈师曾谈中国画时说:“何谓文人画,即画中带有文人之性质,含有文人之趣味。不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想。”也就是说,艺术作品的价值取决于画家思想情感的深度和广度,画家唯有不断提高文化素养,紧扣时代脉搏,为国家为民族为时代立德立功立言,方显大家本色,著名花鸟画家陈永锵就是艺术大家中的杰出代表。

陈永锵艺术的价值和地位,只有放到大的历史时空间中才能衡量。他的花鸟画题材广泛且极具南国特色,诸如,木棉,美人蕉,一品红,映山红,山茶,南瓜,芭蕉,向日葵,香蕉……都是他笔下描绘的对象。仔细揣摩,这些植物都具有了人格美、人性美,他采用借物抒情的手法,创造出优美的意境,宣泄细腻的情感神思。他的绘画风格是在传统语言基础上融合姊妹艺术形成的,在构图上吸收汉代画像石的平面构成方式,甚至还吸收西方浮雕、珂勒惠支版画的元素,在笔墨语言上有意识采用国画山水的积墨法、破墨法,遂产生浑厚华滋的效果,再加之现代散文诗的题跋,非常符合现代人的审美理想。与其说是别创新体,毋宁说是传统花鸟画艺术适应时代的发展。

陈永锵继承了传统艺术的“情感论”,他认为中国人心中的自然美,其实是一种人格美,充满着人性美,“唯心”美,中国花鸟画就是画家人格魅力的显现。《乐记》云:“乐也者,情之不可变者也;礼也者,理之不可易者也。乐统同,礼辨异,礼乐之说,管乎人情矣。”画家眼中的花鸟走兽、山石树木,无论是动物还是植物,都是生命的个体,是生命的显现,因此,他认为“在这个世界中,高耸的是人的精神,而不是山;奔流的是人的爱,而不是河,……。”“有生命的一切都是‘有情’的‘众生’、中国人很重感情,而感情必定源自于心灵!”恰如宋代郭若虚《图画见闻志》所言,绘画“得自天机,出于灵府”,“高雅之情,一寄于画”,并得出“画乃心印”的结论。

艺术虽表现客观自然景物,但绝不仅仅是物而是其背后人的心灵,也就是传统的意境,所谓意境就是化实景为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、可视化。意境的根源是自然\现实,意境的组成因素是生活中的景物和情感,离不开物对心的刺激和心对物的感受,因此情景交融,借物咏情,创造无穷的意境。所谓借物咏情就是画家借用一种物品来表达一种感情并对之有所寄托。否则徒自描摹,为写景而写景,为画花而画花,纵使笔墨、色彩、明暗与真物毕肖,也不会产生感人的力量,恰如王夫之所论:“夫景以情合,情以景生,初不相离,唯意所适。”要“不离不即”,既不离于物,又不能太执着于物,其目的就是要通过咏物写出画家的情思。画家往往在画面上描绘物象,通过画面题咏表达胸中的情思。木棉是陈永锵经常表现的题材之一,无论是《雄踞南疆》《岭南三月木棉红》《南粤雄风》《岭南花》《南天宽阔好纵横》……在苍劲雄壮的木棉树上盛开着红色的木棉花,在浓重树干的衬托下,似夜空中的繁星,怒放着,充分展现生命的活力。他在《我的红棉》中写道:“我从小喜欢木棉树这玩伴,它只会给我愉快而从不对我欺凌。”画家眼中的木棉“伟岸挺拔的身躯,特别是开花时的壮美,决没有在光怪陆离的炫目华彩中黯然,倒是一如既往地在严寒暑热、风雨云雷的来去中,抽枝吐叶发花结籽飘絮一向人间、大地、岁月履行它对阳光和生命的承诺,它淡薄当代世俗横加的取舍”。“我奢望我笔下的木棉具有英雄的,或者说是优秀生命的品格——气宇轩昂而大度,堂正饱满沉雄而不失洒脱!……木棉,让我像它那样:以自己奋发的生命历程,来讴歌生命……所以,我以自己的艺术方式画我的木棉,以聊寄我对生命的、对世界的感激”。他在另一篇《张扬生命》的文章中说:“生活的经历和阅历,使我有缘与原野上的生命(包括人、草木、禽兽和鱼虫)接触,以至作或深或浅的感情交流,他们首先是以外在的朴素美感唤起我的关注,继而是以他们内在的、具‘人格化’的深层美感,构成我与他们‘思想感情’上的共振和鸣、从而便产生我想表现的此时此刻心绪的创作欲望和艺术灵感。严格地说,我并不是纯粹表现审美对象的自然美(尽管我很看重自然美),而是在表现我自己对生命的一种感知和呼应。愿望就是对生命的张扬!” 画家就是将木棉视作自己精神的化身,自己人生经历的坎坷不正像木棉经历酷暑寒霜一样吗?也只有和木棉相处、画木棉才能“获得精神自由的畅快感受”,因此,越往心灵的深处越能获得更多的人生感悟和精神自由,艺术“惟有往自己心的深处走,才不会重复别人走过的路。”

“笔墨”是中国画区别其他水墨画的本质特征,几乎成为中国画的代名词。清恽南田《瓯香馆集》谓:“有笔有墨谓之画”。然而,在近现代美术史上,笔墨受到了冷落,甚至批判。从康有为“中国近世之画衰败极矣”,到陈独秀“王石谷的画是倪、黄、文、沈一派中国恶画的总结束”,遂提出“革王画的命”的口号,所有这些批判的都指向文人画的基础——笔墨。徐悲鸿曾言:“自元以后,中国绘画显分两途:一为士大夫之水墨山水,吾号之为业余作者(彼辈自命为‘文人画’),一为工匠所写重色人物、花鸟,而两者皆事抄袭,画事于以中衰。”岭南画派从革命的需要出发,主张“折衷中外,融合古今”,建设革命文化,俞剑华在1934年撰文道:“广东二高(高剑父、高奇峰)参用日本画法以画国画,一洗国画重笔墨骨法的原理,而用泼色,光怪陆离,色彩斑斓,遂以新派自命,而又尝从事革命工作,遂有革命画派之目。”对传统笔墨语言的否定使中国画失去了根基,成了无源之水无本之木。在经过了中国近现代对笔墨的否定之否定后,当代中国画发展就必须从新的高度和角度认识笔墨,并适应时代需要发展它。

陈永锵熟谙传统笔墨语言并将其进行合乎规律的创新,形成了雄强遒劲的艺术风格。他认为书画同源是中国画的特质与特色,如果不理解书法就不能理解中国画,中国书画博大精深,其中的一点一画中的“中锋”“藏锋”“回锋”“一波三折”以及“提、按、顿”等,“都包含着许多内敛的‘中国精神’和‘中国人的处世哲学’!”他特有的那种倔强、不服输的精神,表现在绘画上就是用笔豪放雄壮、笔墨强劲,这从他画的《岭南风骨》《芭蕉》《山芋》《玉米》等和画各类树桩、树干的作品中可看出来。陈永锵长于用笔更善于用墨,黄宾虹《虹庐画谈》指出:“古人于用笔之外,尤重用墨,画中三昧,舍笔墨无由参悟”。更是将用墨视作“中国画三不朽”之一。他喜欢黄宾虹浓重繁复的笔墨,从黄宾虹的笔墨表现中体会到生命的充实。郎绍君就特别肯定陈永锵的绘画墨色厚重,力度强的特点。“说他的墨色厚重,是指他用笔近于强悍粗朴,用墨凝重,用色较为强烈。”

总之,艺术不像工艺那样能够满足人们的实用功能,它更多地是对人的思想情感产生影响,使人在欣赏完作品后能够引起共鸣,丰富和完善人的内心世界。恰如鲁迅先生所言:“我们所要求的美术家,是能引路的先决,不是‘公民团’的首领。我们所要求的美术品,是表记中国民族知能最高点的标本,不是水平线以下的思想的平均分数。”陈永锵绝少甜美轻巧粉饰物象,而是通过张力十足的线条和构图,歌颂生命的活力和人间的爱心友情。在城市化进程加快,人情冷漠和生存的焦虑下,社会尤其需要对生命的肯定以抚慰人们不安的内心。他笔下的艺术世界描绘寻常花卉草木,通过“一花一世界”也反映出众生的平等和尊严。市场经济条件下,人们的经济上的差距和竞争的压力,压抑了人性扭曲了人格。陈永锵的画就是一付很好的解毒剂,使人们在欣赏艺术时感受到生命的朴实和尊严,缓解生活中的焦灼感,这也许就是陈永锵艺术的价值吧。

文字 | 李振独创

图片丨源自网络

文字版权归李振所有,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |