|

几年前,知名作家马伯庸先生写了一篇名叫《小篆战争》的妙文,因其生动的文笔、巧妙的构思,另附带有「借古讽今」的 buff,一时洛阳纸贵。但可惜的是,马先生对战国秦汉文字并不了解,却对一些「书同文」的基本史实进行了过度的「艺术加工」,以至于演绎出了与真实历史严重脱节甚至是完全相悖的结论。其实作为一篇用荒诞手法去重新演绎历史题材的小说,这么做也无可厚非;但是,明显有一些看官把这些「关公战秦琼」的戏码当真了。故而笔者觉得有必要找机会科普一下近几十年古文字学界对秦始皇帝「书同文字」的新知。

上海博物馆青铜器研究部葛亮先生因知乎日报的推送看到了此文,马上撰文在《小篆战争》的评论中指出了五点与出土文献相悖之处:

很可惜,亲王对战国及秦代文字本身的情况并不了解,对一些基本史实又作了错误演绎,严重拉低了这篇妙文的水准。随着近几十年来战国文字资料的大量出土,对于秦统一文字的实际情况,我们已经有了比较清楚的认识。

①所有古代简牍上的文字,都是用毛笔书写,而不是刀刻的。百年来出土的战国秦汉乃至三国两晋的简牍多到难以计数,只要随便翻看其中任一种的图版,就可以知道“刀笔吏”的刀只是用来刮去错字,“笔”才用来是写字的。秦始皇厌恶竹简上“密密麻麻的刻痕”、“写下‘知道了’三个字,都要埋头刻上好久”,都是不可能发生的。

②相对东方六国文字而言,秦文字并不是“简化字”,而是最保守、最接近西周春秋文字的一种,在一定程度上,秦统一文字甚至起到了文字“复古”的作用。这一点跟亲王所说的恰恰相反。 东周时期,秦一直是文化相对落后的国家,其疆域又处在西周故地(也是西北边陲),因而秦文字没能跟上东方六国文字剧烈变化的步伐,而是恪守陈规,很大程度上继承了西周春秋文字的字形及用字习惯。比如马亲王的“马” ,秦文字与西周晚期至春秋的字形几乎全同,而东方六国的“马”字,有些已简化到只剩一个框加几横的地步了。 (可惜这儿不能贴图,否则“战国文字哪家简”,是一望便知的。) 正是由于秦统一后给汉字来了个“复古运动”,才使得后世继承秦文字而来的隶楷文字,有相当一部分能跟商或西周的古文字串连起来,也使得今天的古文字研究者,能够相对容易地读懂商周出土文献。若是其他国家(比如楚)统一了中国,那真是不堪设想……

③秦始皇统一文字的主要内容,是规范字形与用字习惯,而不是简化。“字形”大家都理解,所谓“用字习惯”,是指用哪个“字”记录哪个“词”,如秦文字用“爵”记录爵位的“爵”,楚文字则用“雀”,后统一作“爵”;秦文字用“謗”记录诽谤的“谤”,楚文字则用“方”,后统一作“謗”;秦文字用“重”记录重量的“重”,三晋文字等则用“冢”,后统一作“重”等等。从这几个例子也可以看出,“书同文”重点在“同”,而非“简”。

④秦人书写在简牍上的文字,不是“小篆”,而是秦隶。“篆”是铭刻的意思,哪怕在秦代,篆书也只是用于金石铭刻的“标准体”,而不是日常使用的“手写体”。在所有出土的战国秦至秦代的简牍上,所能见到的都是笔画较为平直、易于书写的手写体(可以称为“秦隶书”),而绝不是盘曲婉转的“篆书”。 从出土实物看,文字的“标准体”与“手写体”,或者说“正体”与“俗体”是长期并存的。“篆书”只见于秦刻石及铜器铭文,是“标准体”。而“秦隶书”本就是通形于战国秦地的手写体,不是秦统一文字之后,“下级书吏嫌小篆写起来还是麻烦,偷偷作了进一步简化”而成的。两套系统从不混用,也就不会有将竹简上的六国文字“翻译成秦篆”、“无论是从什么地方送来的竹简,上面都清晰工整地写着小篆”这样的事情了。

⑤“小篆”是春秋战国时代的秦文字逐渐衍变而来的的,秦统一前后的文字,并没有明显的区别(所谓“大篆”、“小篆”的名称也是汉代才开始使用的)。“规范字库”不可能是一夜之间,由少数人“创造”出来的。 这就像我们今天所使用的“规范汉字”,也不是文字改革前夕由一小撮人闭门造车弄出来的,而基本是“述而不作”,是对于古已有之的简化字形的整理与认定(当然也有部分推衍),也是对民国时代兴起的汉字简化运动的继承与发展。 以上,仅供亲王参考。

葛亮先生评论中的第一条与竹简文字的书写相关。中国人一直用毛笔来写字,这个传统有着好几千年的历史。这几千年里,毛笔作为最主要的书写工具的地位从未被动摇过,反倒是书写载体经历了从简牍/缯帛到纸张的转变。目前我们可以看到的最早的竹简是战国早期的曾侯乙墓竹简,而殷商、西周、春秋时期的竹简因为容易腐朽,至今尚未发现。故而我们在讨论殷商、西周、春秋时期的古文字的时候,要以其他载体上的文字为主,比如甲骨文、金文、玺印文、石鼓文等在龟甲、牛骨、青铜器、玺印、石鼓等经久耐用的硬质材料上刻画、范铸的文字。马先生基于目前考古发现的商周早期汉字多为刻画文字的事实(按:其实墨迹文字也有少量发现,如距今4000~4600年前的陶寺遗址的一件扁壶上有个朱书的「文」字,殷墟甲骨中也有很多朱砂写字的痕迹,此外殷墟陶片上还能看到墨书的「祀」字),推断出竹简上的文字也是用刀刻画的这一欠考虑结论。先秦典籍中有「刀笔吏」这个概念,但是这个「刀」却不是用来刻字的。「笔」是书写工具,而「刀」则是削除竹简上错字的工具,叫做「削刀」,其功能与今天的「钢笔橡皮擦」相当(把纸张擦薄,从而把墨迹抹除掉)。汉字「删」,从「册」(竹简的象形)从「刀」会意,反映的正是用削刀削除竹简上错字的情景。

若说第一条对《小篆战争》的主题没直接影响而可以视作略微夸张的艺术加工的话,那么葛亮先生提到的之後四条有悖史实之处,都与古今汉字流变、「书同文」政策息息相关,也是《小篆战争》最主要的着力点。《小篆战争》在这个关键问题上报导出了偏差,致使这篇小说的水平降低好几个档次,其「借古讽今」的目的也无从谈起。本文接下来的部分,就以葛亮先生评论後四条内容为纲,真实还原「书同文」的前因後果。

1.隶书早在战国时期就已经普遍通行,与篆书在功能上互为补充且并未形成明显的二极对立。先秦时期「古隶」与「篆书」的关系大致相当于今天「楷体字」与「宋体字」的关系。(对应葛文第4条)

在汉简未大规模出土之前,东汉碑刻上的石刻文字是讨论「隶书」唯一的资料(可见《隶辨》所录汉隶),这种汉隶带有明显的波磔笔法,实际上已经是相当成熟的八分汉隶(後文称为今隶)。 此後马王堆汉墓简帛、银雀山汉简、张家山汉简、阜阳汉简相继出土,让我们了解了西汉早期隶书(後文称为古隶)的特色。

上图左侧的六个「剛」是东汉成熟的汉隶八分(取自《隶辨》),右侧的四个「剛」分别取自西汉早期的马王堆帛书和银雀山汉简。我们可以看到西汉早期古隶和东汉八分一样,用笔方折平直,与篆书圆转的笔势迥然不同,与东汉八分的区别在于少了波式和挑法,未见明显的波磔。

此後又有云梦睡虎地秦简出土,让我们首次了解到了战国末期秦人书写的墨迹文字(见下图睡虎地秦简「剛」字)。

战国末期睡虎地秦简文字与汉初古隶的特点十分接近,古文字学家称之为「秦隶」,并经常将其与汉初古隶放在一起讨论(因为战国秦汉时期,秦汉文字构形系统并未发生巨变,所以可以视为一个整体,见後文第4条)。

目前可见的秦简资料(参:已出版的战国秦汉简帛资料)涵盖的时间范围,从战国晚期的早段直到秦二世亡国,前後约一百年。这些秦简资料毫无例外,全部是用秦隶写的。我们通常看到的那种笔画圆转、粗细一致的篆体风格的字形,只存在于秦金文、秦刻石等硬质载体上,其性质都属于「非手写字」。现在最常见的出土竹简,长约23cm,宽约1cm,厚约0.2~0.3cm,容字一行。其长度大致相当于秦制的一尺,故而又称之为「尺牍」。在这种标准的「尺牍」中来写笔画圆转、笔笔中锋的篆体字,一则有一定难度,二则毫无必要。(这与清代篆书书法家在纸张上写篆书又有不同)

先秦简帛上用毛笔书写的文字,因为一直受到书写因素的影响,所以为了方便书写呈现出一种缩短笔程的倾向;而未经过手写锤炼的古文字(如不用于手写的篆书),会有较多不合手写的特点,比如逆笔、回笔太多,影响行笔速度,又比如线条回环连绵,缺乏明显的节奏感。在笔画层级上,有些字把曲线、弧线、半圆拉成直线、准直线或折线(如圆形「日」变方形「日」);有些字运用「连」的手段,把本不相连的线连在一起,甚至共用一部分笔画(如「春」、「曹」等字);有些字把本来连着的形体拆散(如「龍」、「能」、「贏」等字)。简化、疏浚和改良原字的笔道,使得古文字的书写性能有了长足发展。这种在书写在简帛上、时时刻刻应用于手写的文字,逐渐形成了自己的特色,孕育出了「古隶」。西汉中期以後,在「古隶」基础上加入波磔,使得字形更为美观,遂成「今隶」。

再说「篆书」。至少在战国时期(春秋及春秋以前没有多少可供参考的墨迹文字资料,而是以非手写字为主,故而暂时没法下结论),篆书与古隶是并行的。隶书与篆书之间,是书体风格之别,而非文字构形之别(参:書體與漢字的區別)。用隶书笔法表现的秦文字,叫「秦隶」;用篆书笔法表现的秦文字,叫「秦篆」。

「秦隶」是最主要的手写书体,其地位相当于今天的「楷体字」。「秦篆」比「秦隶」要典正、更加规范(没有书写者带来的差异)、辨识度更高,是最主要的印刷字体(此处「印刷」是广义的印刷,包括范铸青铜器款识、勒碑刻铭等),其地位相当于今天的「宋体字」。

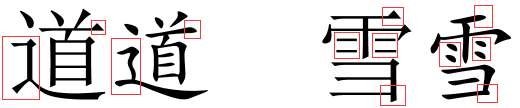

「篆书」一般情况下不应用于手写,正如现代没多少人会去手写「宋体字」一样。同时正因为「篆书」不应用于手写,所以比起「古隶」来说,保留了更多的不方便书写的笔画特徵。正如现代用于手写的「楷体字」与不用于手写的「宋体字」也存在细微的笔画差异一样:

现代印刷用的楷体字来源于对书法体的摹刻,基本保留了书法体的风格,因而在明清两代曾被称作「软体字」,以与当时已经完全从书法体中独立出来的骨架瘦硬的宋体字相区别。造成上述「宋体字」和「楷体字」笔画差异的根本原因就是雕版印刷。宋体所采用的笔画在刻写难度上比楷体小很多,是起源于雕版印刷且最适用于雕版印刷的一种书体。(另参:印刷體(宋體、明朝體)是如何產生的? )

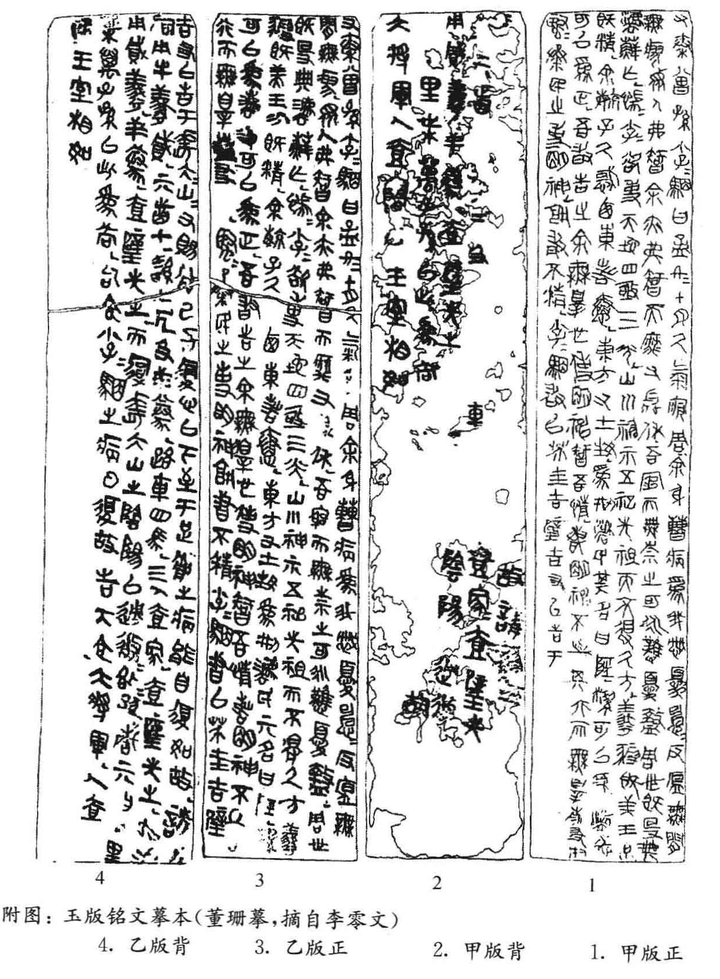

「篆书与古隶是并行的」已经得到了出土文献的证明。如下图中的秦骃玉版,其铭文是秦惠文王祭祀华山神时的祷词,文字十分典正。其中除了甲版正面为刻铭外,其他三面都是毛笔文字。曾宪通先生已经指出刻铭所在的甲版正面比其他三面更接近篆文。两者的职能相当(都是用于祀神的正体字),但是其字形风格却迥然不同。乙版结字带有很浓的隶书风味,字势倚斜,左高右低,与以睡虎地秦简为代表的秦隶类似;甲版正面笔画细劲,结体端庄,比瓦书还要规整,是较为纯正的篆书。这种字形风格的差异成因,正是刻铭与毛笔书写的不同。

既然秦惠文王的巫祝(秦骃玉版最可能的书写者)都带头用毛笔写古隶,那么《小篆战争》里的「儒生与贵族们对这种行径(写隶书)更是嗤之以鼻」人为制造篆、隶之间的矛盾,根本不可能发生。正如没人在写字的时候会放着「楷体字」不写,非要画「宋体字」一样。再者,隶书虽然是从简率的俗书中吸取快捷的书写方式,但是表现在简赎上的文字,却与许多出于工匠之手、潦草的俗体文字不可同日而语。不论是楚国简帛上的文字或睡虎地、龙岗等秦简,字迹都相当美观,马王堆帛书中不少作品甚至可以用「优雅」来形容(王辉语)。

郭永秉先生更是列了图表来比较甲版正面与乙版字形的不同:

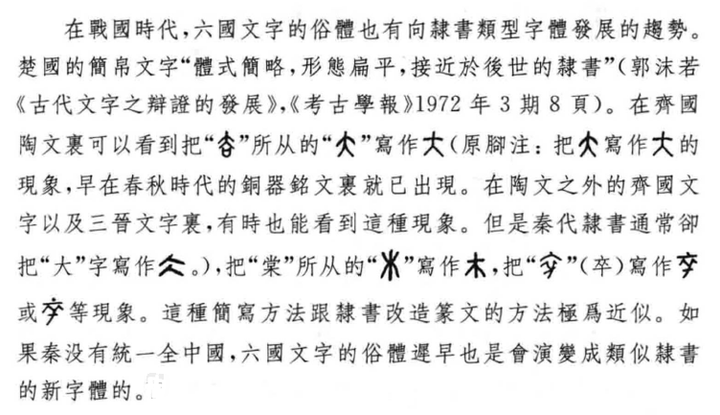

除了秦系文字外,六国文字也存在隶书化的趋势,说明「篆书与古隶是并行的」不仅在秦国成立,在东方六国也成立。裘锡圭先生曾在《文字学概要》中有过很好的概括:

战国早期曾侯乙墓(前433-前400年)出土文字资料包括严谨的金文(非手写字)与较为率性的竹简文字(手写字),两相对照,就是最好的说明:

2.「书同文」政策主要内容之一是「正字形」,即以典正、尊古的秦文字取代剧烈简化的六国文字。(对应葛文第2条)

「书同文」最主要的功绩就是消灭了战国以来「文字异形」的局面。《说文解字·序》说:「其後諸侯力政,不統於王。惡禮樂之害己,而皆去其典籍。分爲七國,田疇異畝,車涂異軌,律令異法,衣冠異制,言語異聲,文字異形。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罷其不與秦文合者。」所谓的「罷其不與秦文合者」,就是以秦文字作为规范字形,消灭不合秦式的六国文字。

《小篆战争》中说:

六国的贵族们保持着沉默,他们对这次改革不屑一顾,并认为是对古老传统的最大冒犯。在写给彼此的信中,他们变本加厉地开始使用更为古老的字体,并派人去搜集各种三代青铜器,把上面的古老字形拓下来,越繁复越好。这被视作是一种无言的抗争。

在一些偏远的地方,当地贵族甚至联合儒生掀起叛乱。他们打出“不复古,毋宁死”的旗号,并把暴秦试图消灭的六国文字纹在身上,以表示文化传承与自己血脉相连。

其实真实的历史正好与之相反。战国时期,周王室衰微,各国独立性有了很大提高,同时文字的应用也越来越普遍,使得文字形体发生了前所未有的剧烈变化。就东方六国来说,其产生的俗体字形与传统正体的差别相当大,「由于俗体使用得非常广泛,传统的正体几乎已经被冲击得溃不成军了(裘锡圭语)」。而建立在宗周故地的秦国,地处西陲,又比较落後闭塞,使得秦文字变化不大,反而最忠实地继承了殷商文字的传统。王国维先生说「秦居宗周故地,其文字猶有豐鎬之遺」,诚为不刊之论。

秦国用继承了殷周文字大统的「秦文字」去统一剧烈简化的六国文字,实际上正捍卫了马先生口中的「古老传统」。其效果拔群,使得简化过甚的六国文字在社会通行领域基本被消灭了(生在汉朝的人已经不懂六国文字,只有专门的古文经学家才能识读孔壁书、汲冢书上的鲁国、魏国文字),这是一次十分成功的「文字复古运动」。

幸赖这次「文字复古运动」,奠定了往後两千多年里文字统一的基础,同时由于其「尊古」的特点,使得秦文字能够成为沟通殷周文字与汉代文字的桥梁。今天的後人能够借助由秦文字奠基的现代汉字(按:秦以後的历代汉字规范,均以符合《说文》小篆形体的字形为准),循着秦篆的形体,直接认读上古三代的甲骨、金文。倒是比甲骨、金文更晚出现的「战国文字」,由于其构形理据尽失,讹混严重,目前辨识难度反而公认最高。

比如马先生的「馬」字,在战国五系文字(赵、魏、韩同属晋系)中异体纷呈,减省得十分厉害,各个诸侯国减省的方法还不一样:

「馬」在战国时期的简体写法普遍只保留马头(带鬃毛),马身被省略为几个横笔。而晋系的第三个「馬」字连横笔也省掉了,只剩下一个马头,与「目」形十分接近。

「馬」在战国时期的简体写法普遍只保留马头(带鬃毛),马身被省略为几个横笔。而晋系的第三个「馬」字连横笔也省掉了,只剩下一个马头,与「目」形十分接近。

在这些战国文字中,只有秦系文字能够不忘初心,一直坚持道统,最後将这个四肢健全的「馬」完整地传给了汉代文字,没有给後人留下遗憾。(按:楚系第一个「馬」出自鄂君启节,是比较正统的楚金文。其後几个字形则来自楚系简帛,代表了楚人的手写字)

据陈昭容先生在《秦系文字研究》中统计,中山国铭文(三晋文字的代表)约505个单字,与秦文字相异者有106个,只有6个字仍存留于秦以及汉初资料中。楚帛书文字(楚文字的代表)共302字,与秦文字相异者有59个,只有5个字仍存留于秦以及汉初资料中。《说文》古文(齐鲁文字的代表)约500字,均与秦文字(小篆)相异,只有16个字仍存留于秦以及汉初资料中。据此,战国文字中不合秦文字的字形在汉初的留存率分别是:三晋,6/106;楚,5/59;齐鲁,16/500。

另外需要注意的是,秦国的「书同文」是随着其军事节节胜利,版图不断扩大而逐步实行的,并不是激进地在秦始皇二十六年一声令下,要全国各地同时放弃旧有的书写习惯而遵从秦式(陈昭容语)。秦惠文王更元九年(前316年)秦灭蜀之前,巴蜀地区通行的是不属于汉字体系的巴蜀文字。而巴蜀归秦之後,秦文字逐渐进入巴蜀地区并成为主流。四川青川县出土的「青川木牍」有明确纪年——秦武王二年(前309年),其上面的文字为秦隶,也是目前已知最早的秦隶。可知蜀入秦数年之内,当地人已经开始用秦文字来书写、记录。无独有偶,湖北原属楚地,楚国曾多次定都于此。秦昭王二十八年(前279年)白起攻楚,湖北落入秦人的势力范围。在湖北云梦睡虎地秦墓中,其简册文字也是典正的秦文字,甚少有楚文字因素(据《编年记》,墓主生于秦昭王四十五年(前262年),任职于安陆与鄢)。

总之,在战国文字异形严重的情况之下,任何一个统一中国的政体,都必须有统一文字的措施。书同文字,是历史的必然。至于是用何种方式统一,《说文·序》所谓「罢其不与秦文合者」最得其要,其实质内容是废除战国东土文字中结构与秦式写法相异的区域性异体字。至于在字形上是以小篆或以隶书为统一的基准,并不是关键所在,因为秦篆和秦隶之间差异较大的是势态而非结构(参前文第1条),即使到了汉初,文字结构基本上也是承袭秦式,不过是篆意渐去,隶势增加。秦官方正式的文书固以篆为主,实际运用较广的应为隶书,统一文字,并不限于篆或隶,而是以废弃结构上与秦相异的东土区域性异体字为主,这才是「罢其不与秦文合者」的实质意义(王辉语)。

附带一提:

本小节结尾部分引用了王辉先生《秦文字通论》中的话。王先生说:「至于在字形上是以小篆或以隶书为统一的基准,并不是关键所在,因为秦篆和秦隶之间差异较大的是势态而非结构……秦官方正式的文书固以篆为主,实际运用较广的应为隶书,统一文字,并不限于篆或隶,而是以废弃结构上与秦相异的东土区域性异体字为主。」

这也可以用「楷体字」与「宋体字」之间的关系类比:中国大陆用于规范社会用字的《通用规范汉字表》全部用「宋体字」印刷,但是规定的却是其字形结构(与繁体字、异体字结构上的差异)而非宋、楷两种字体的笔画差异。中国大陆人在社会通行领域手写的楷书,仍受到《通用规范汉字表》中规范字样的规范。

3.「书同文」政策主要内容之二是「正用字」,即规定文字的用法、统一汉语书面形态,废黜掉通行于六国的用字习惯、方言词汇。(对应葛文第3条)

过去学者一直以为「书同文」主要是废除与秦系文字不合的字形写法,即「正字形」。但是也有学者(张标、张世超、张玉春)带有前瞻性地提出「书同文」的工作是「正用字」:

正字形和正用字是完全不同的两个概念和两种方法。前者主要着眼于字的形体结构,後者主要着眼于字(词)意义用法;前者所要达到的目标是同一字形的使用要整齐划一,後者所要达到的目标是在特定的语言环境中只能使用某个特定的字(词);前者是在同一个字的不同写法中确立规范,後者是在几个音同音近的不同字(词)中确定一个规范。

陈昭容先生评论说:「造成战国秦汉文字通读困难的原因,除了形体上的歧异外,用字习惯的不同,再加上通假字的广泛使用,确实是解读困难的主因。所以,提出『正用字』『统一书面形态』观点解释秦代『书同文字』的具体意义,是值得注意的。」但是由于当时所见的「书同文」材料匮乏,陈先生最後下结论说「而在『正用字』,即改用与秦文用字习惯相同的通假字方面,则效果不彰。」

直到《里耶秦简》中一块编号为8-461的木方出版,我们才了解到异体字、方言乃至不一致的名号称谓,都是秦始皇统一的目标。传世文献记载,秦始皇帝的确有改名号称谓的举动,比如他将「王」改为「皇帝」、改「命」为「制」、改「令」为「诏」、天子自称「朕」、追尊「庄襄王」为「太上皇」、更名「河」曰「德水」、更名「民」曰「黔首」(见《史记·秦始皇本纪》)、改「辠」字为「罪」字(见《说文解字》)。可见秦始皇帝想要统一的不仅是文字,还有语言。

这块木方又称为《秦更名方》,其图版见本文题图,其释文可参《游逸飛:里耶8-461號「秦更名方」選釋》。《秦更名方》最开头是一连串「A如故,更B」的句式,它想要表达的是「A在某些情况下保持不变,而在某些情况下变为用B」。之後则是一些名号称谓的变动。《里耶秦簡「書同文」木方》一文对此有详细介绍:

上面一欄開頭殘去,主要爲「A如故,更B」句式,內容是對書寫用字進行規範,比如:

「大如故,更泰守」一句意在區分「大」、「泰」二字的用法,規定在記録「太守」一詞時改用「泰」字,不再寫作「大守」。

「賞如故,更[□償]」。

「吏如故,更事」,是將原來經常通用的「吏」、「事」二形(主要是用「吏」表示事務之「事」)根據詞義作了區分,記録官吏之「吏」仍用「吏」字,記録事務之「事」改用「事」字。

「卿如故,更鄉」,意思是記録公卿之「卿」仍像過去一樣使用「卿」字,記録鄉里之「鄉」統一更用「鄉」字。

「走馬如故,更簪褭」,走馬,秦爵名,與簪褭相當。此條規定作為騎馬疾走、善走之馬等意思(也就是一般語言中)的「走馬」保持不變,爵名「走馬」則改爲「簪褭」。

「者如故,更諸」,古漢語中表示眾、凡一類意思或助詞、代詞及「之於」、「之乎」合音的「諸」,古文字本來都借「者」字表示,此文規定不再用「者」字表示「諸」這個詞,改用「諸」字。

「酉如故,更酒」,凡酒之義均用「酒」字,不再寫作「酉」,將「酒」從「酉」分出,單獨承擔酒義。

「灋如故,更廢官」,記録法度之「法」仍用「灋」字,記録廢官之「廢」時改用「廢」字。

「鼠如故,更予人」,「予人」一詞,意在表示此「予」字是給予之「予」。根據睡虎地秦簡無「予」字,給予之「予」均借「鼠」字爲之的情況,可知这句的意思是表示「給予」這個詞的時候,改用「予」字而不再用「鼠」字。

「更詑曰謾」。

「以此爲野」,意思是將過去習用的幾種「野」字(「𡐨」、「埜」、「野」等)歸併起來,統一作此「野」形。

「歸戶更曰乙戶」。

「諸官爲秦盡更」。

「故𦤃今更如此皇」,前一「𦤃(皇)」字寫作从自从王之形,這種寫法統一改寫爲「皇」。

「故𣅂今更如此旦」,前一「𣅂(旦)」字的「日」旁下部與「一」重合,這種寫法統一改寫爲「旦」。

……

接下來是有關「王」「皇帝」「制」「詔」等詞的使用,官名及其他名稱變更等內容:

毋敢曰王父,曰泰父。

毋敢謂巫帝,曰巫。

毋敢曰豬,曰彘。

王馬曰乘輿馬。【轉下欄】

泰王觀獻曰皇帝。

天帝觀獻曰皇帝。

帝□游曰皇帝。

王節弋曰皇帝。

王譴曰制譴。

以王令曰以皇帝詔。

承令曰承制。

王室曰縣官。

公室曰縣官。

內侯爲輪侯。

徹侯爲□侯。

以命爲皇帝。

受(授)命曰制。

出命曰制。

□謂□詔。

莊王爲泰上皇。

邊塞曰故塞。

毋塞者曰故徼。

王宮曰……

王游曰皇帝游。

王獵曰皇帝獵。

王犬曰皇帝犬。

以犬車爲牛車。

騎邦尉爲騎校尉。

郡邦尉為郡尉。

邦司馬為郡司馬。

乘傅(傳)客爲都吏。

大府爲守□公。

毋曰邦門曰都門。

毋曰公市曰□市。毋曰客舍曰賓[飤]舍。

「A如故,更B」句式的应用,让每个汉字的字义因为有分工而范围缩小,使得汉字的表意专一化、精确化了。这是「书同文」政策在「正用字」上的进步之处。近现代汉字简化中常用的「同音替代」方法,精简汉字数量的同时使得单个汉字承担的意义过多(如「干」字),与秦始皇「书同文」的精神背道而驰。

「书同文」废黜掉通行于六国的用字习惯、方言词汇,除了葛亮先生举的:

如秦文字用「爵」记录爵位的「爵」,楚文字则用「雀」,後统一作「爵」;秦文字用「謗」记录诽谤的「谤」,楚文字则用「方」,後统一作「謗」;秦文字用「重」记录重量的「重」,三晋文字等则用「冢」,後统一作「重」等等。从这几个例子也可以看出,「书同文」重点在「同」,而非「简」。

在《秦更名方》中还可以看到这么一条:「毋敢曰豬,曰彘。」西汉扬雄《方言》有载:「豬:北燕、朝鮮之間謂之豭;關東、西或謂之彘,或謂之豕。南楚謂之豨。其子或謂之豚,或謂之貕,吳揚之間謂之豬子。」说明关西方言中是以「彘」为「豬」的正读。《秦更名方》的「毋敢曰豬,曰彘。」正说明「书同文」有以秦人的正读为准做规范方言用词的工作。编纂于秦地的《吕氏春秋》与秦统一後的龙岗秦律只见「彘」,不见「豬」,均为其证(游逸飛语)。

4.秦始皇「书同文」的政策本身并未简化汉字,秦系文字构件内部的演变、简化,是在春秋战国时期几百年里自然演变的结果。秦统一前後,秦文字在各个方面并没有明显区别。(对应葛文第5条)

「书同文」中用以取代六国文字的,是秦国经过几百年发展、演变过来的秦文字。虽然本文第2条提到,秦文字继承了宗周文字的衣钵,变化最缓慢、最为尊古,但是想要秦文字在这几百年里一点变化都没有,也是不可能的。

汉代人将「篆书」分为「大篆」和「小篆」(按:需要注意的是「大篆」和「小篆」都是汉代人自己发明的概念;特别是「大篆」,内涵和外延一直都没有公认的说法,很容易引起概念上的混淆。现在古文字学界已经停用「大篆」这个名称)。按照汉代人的理解,「大篆」指西周晚期的规范化篆书(「大篆」又以西周晚期周宣王(前827~前782)史官史籀所作的识字书《史籀篇》上的「籀文」为代表);「小篆」特指秦始皇「书同文」所用的规范化秦篆。尽管汉代人将「篆书」分为「大篆」和「小篆」并不科学,而且给学界留下了许多疑案;但是他们敏锐地意识到晚周文字(大篆、籀文)与秦始皇帝书同文中使用的秦篆(小篆)有字形构造的差别,则是值得肯定的。「大篆(籀文)」与「小篆」的差异,正是秦国基于宗周文字做本地化工作造成的。

《说文解字·序》提到「小篆」的创制过程:「斯(李斯)作《倉頡篇》。中車府令趙高作《爰歷篇》。大史令胡毋敬作《博學篇》。皆取《史籀》大篆,或頗省改,所謂小篆也。」《说文解字》这段话除了宣传「英雄史观」的部分不可信之外,其他的还是大抵不差的。

书同文中使用的「小篆」(秦篆),的确是来自晚周识字书《史籀篇》上的大篆。《说文解字》说「皆取《史籀》大篆,或頗省改,所謂小篆也。」这句话中的「颇」是程度副词,略微、少量的意思。《广雅·释诂三》:「颇,少也。」王念孙《疏证》:「颇者,略之少也。」大篆在秦国的几百年里,规整化程度不断提高,少部分文字有了减省、改动,但是仍以继承为主,以改革为辅。可以说,「秦文字(小篆)」改革(省改)「晚周文字(大篆)」的力度相当小。除了许慎先生本人说的「或颇省改」外,段玉裁先生在《说文解字注》中也说:「小篆之於古、籀,或仍之,或省改之。仍者十之八九,省改者十之一二而已。」我们可以通过数据统计,直接得到「省改」的比例。《汉书·艺文志》说《史籀》有十五篇,班固注曰:「周宣王時太史作大篆十五篇,建武時亡六篇矣。」这表明东汉许慎看到的《史籀篇》是亡佚六篇後所存下来的九篇残本。《说文》籀文有二百二十多字,皆为许慎对比《史籀篇》(籀文)与《三仓》(小篆)时摘取出来的异文。若按照比例机械推算,全本十五篇的《史籀篇》,应该有350-400个字异于「小篆」。这个数量级在《说文》所收的9353个单字中,比例并不算高,甚至比段玉裁先生断言的「省改者十之一二而已」更低。这些数字,也是对《说文解字·序》中「或颇省改」的「颇」字最好的注脚。

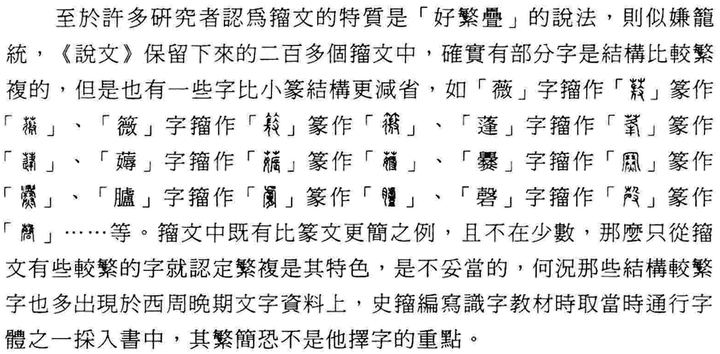

另外「小篆」相对于「籀文」的变动,不是单纯的「简化」,而是「省+改」。陈昭容先生举出了一些「小篆」相对于「籀文」要繁复的例子:

秦始皇下令统一全国用字,则必须先规范好自己秦国内部的文字,再用规范化秦文字去取代他国文字。在此期间,李斯等人根据当时已经在民间自发完成本地化工作的秦文字,编定了新的识字书《倉頡篇》《爰歷篇》《博學篇》,汉代称《三仓》,从法理上肯定了「当时已经在民间自发完成本地化工作的秦文字」的正统地位。这种做法所遵循的原则,近人称之为「述而不作」。有些人抱着「英雄史观」不放,以为「小篆」是李斯、赵高、胡毋敬三人闭门造车鼓捣出来的,然後被秦始皇钦定了推行全国。若是不怀好意地这么认为,那真是冤枉了他们;若是带有善意地这么认为,无疑捧杀了他们。

其实出土文献已经证明,出土秦文字中与「小篆」合而与「大篆」不合之处,大多数都发生在秦统一全国之前;秦统一前後,除了零星几个字有做调整外(後文会提到),秦文字系统根本没有任何变化。据统计,春秋秦文字中可与籀文形体比对有共40字,其中与籀文相同的23字,占57%;战国秦文字中可与籀文形体比对的共26字,其中与籀文相同的11字,占42%。这证明当时秦人自发地做了秦文字本地化工作,并不是某些阴谋论中几个肉食者自己钦定的。

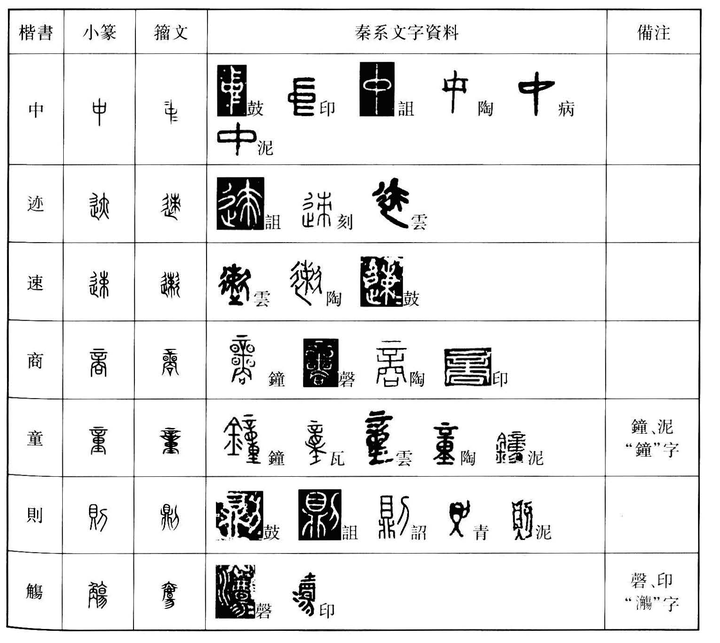

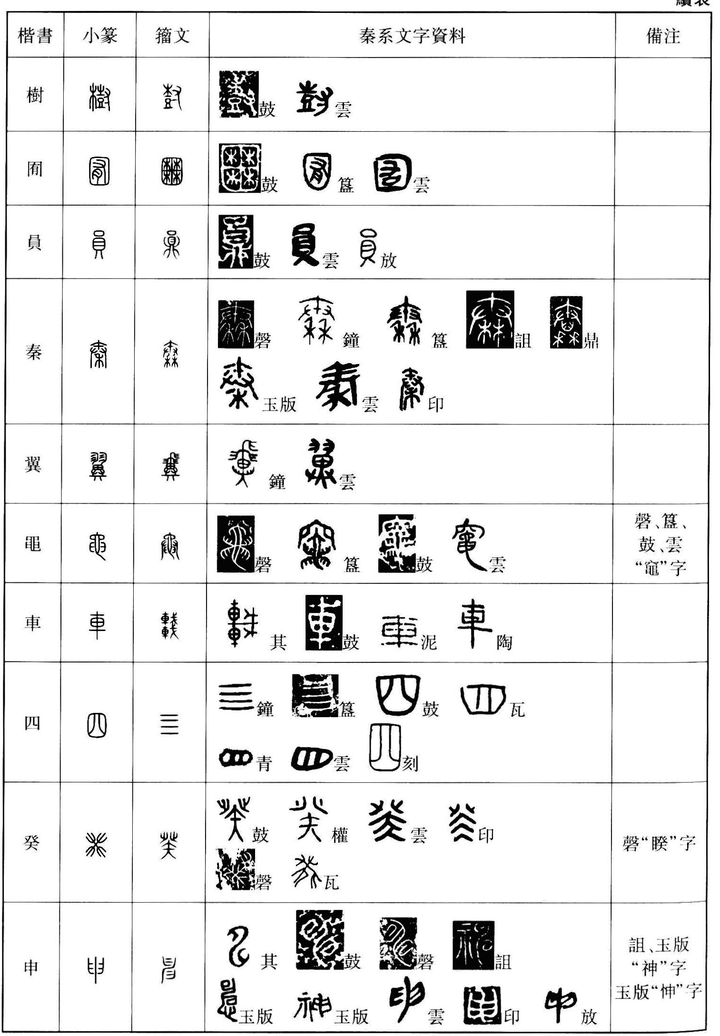

上图表是陈昭容先生在《秦文字通论》中列出来的小篆、籀文以及出土秦文字对比图。我们可以通过这张图表,清晰地认识到,改籀为篆,是个全民参与的、自发的、渐进的过程,决计不是几个人闭门造车的产物。其实到了秦始皇帝在位时期,秦国无论是贵族还是底层普遍用的,就差不多是这种小篆(或者与其结构对应的古隶)结构的文字。李斯等人取当世社会通行使用秦文字编定成新的识字教材,从法理上肯定了社会通行字的地位,使得籀文无论是在社会通行上(其实早就不通行了)还是法理上都退出了历史舞台。套用法学的观点,这叫「法律的滞後性」,即社会变化先行,法律规范滞後。

上图表是陈昭容先生在《秦文字通论》中列出来的小篆、籀文以及出土秦文字对比图。我们可以通过这张图表,清晰地认识到,改籀为篆,是个全民参与的、自发的、渐进的过程,决计不是几个人闭门造车的产物。其实到了秦始皇帝在位时期,秦国无论是贵族还是底层普遍用的,就差不多是这种小篆(或者与其结构对应的古隶)结构的文字。李斯等人取当世社会通行使用秦文字编定成新的识字教材,从法理上肯定了社会通行字的地位,使得籀文无论是在社会通行上(其实早就不通行了)还是法理上都退出了历史舞台。套用法学的观点,这叫「法律的滞後性」,即社会变化先行,法律规范滞後。

最後我们来说说秦始皇时期真正调整过的秦文字。虽说秦文字的字形大体上按照基本法产生,但是秦始皇本人的意见也是很重要的。结合传世文献(《说文解字》)与出土文献(《秦更名方》),我们可以找到「罪(辠)」、「皇(𦤃)」、「旦(𣅂)」、「野(埜、𡐨)」四组秦始皇时期调整过的秦文字。

1.罪(辠)

秦始皇改「辠」为「罪」的记载见《说文解字》:

-

辠:犯法也。从辛从自,言辠人蹙鼻苦辛之憂。秦以辠似皇字,改爲罪。

-

罪:捕魚竹网。从网、非。秦以罪爲辠字。 段玉裁注:「始皇以辠字似皇。乃改爲罪。按經典多出秦後。故皆作罪。罪之本義少見於竹帛。」

先秦时期表犯法的 zuì 字全部作「辠」,秦始皇以「辠」字与「皇」形近,不吉利,于是改 zuì 字作「罪」形。裘锡圭先生在《文字学概要》中解释了秦始皇使用「罪」字形的理由:「『罪』字从『网』从『非』,『网非』之意跟『辠』字之义并不切合,但是把为『非』的犯罪者一『网』打尽,正是统治者的心愿。加上『罪』、『辠』音近,所以借『罪』来代替『辠』。表示捕鱼竹网的『罪』和犯罪的『罪』是『同形字』。」

这个说法也得到了出土文献的证明。秦统一之前的战国楚简、秦简,全部用「辠」字表示犯法的 zuì。其中战国楚简有「辠」39例,如《郭店·老子甲》5:「辠(罪)莫重乎甚欲」;《郭店·五行》38、39:「有大辠(罪)而弗大诛也……有小辠(罪)而弗赦也」。战国秦简有「辠」106例,如《睡虎地秦简·语书》7:「此皆大辠(罪)也」;《睡虎地秦简·法律答问》66:「求盗追捕辠(罪)人」;《睡虎地秦简·秦律十八种》191:「犯令者有辠(罪)」。而抄写时代在秦统一之後的龙岗秦简和放马滩秦简中,共有24个「罪」字。如《龙岗秦简》44:「盗同法,又加其罪」;《龙岗秦简》22:「与同罪」;《放马滩秦简·日甲》14:「除罪」。

比较有意思的是,公认是伪简的《浙大简·左传》,却违背了这一规律,大大咧咧地用楚文字笔法写了四个楚文字不存在的「罪」字。可能造假者连《说文》都没读完。

2.皇(𦤃)

2.皇(𦤃)

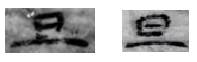

更「𦤃」为「皇」的记载见《秦更名方》:「故𦤃今更如此皇。」两个「皇」字前者从「自」,後者从「白」,其实际字形如下:

我们今天已经无法得知秦始皇帝这么做的目的是什么,可能和改「辠」为「罪」一样,也和避讳有关。其实统一前後的出土秦文字中,均以从「白」之「皇」为最主流的写法,从「自」之「𦤃」反而罕见(《陶文圖錄》6.312.1收了一个从「自」之「𦤃」,用为人名,出土地是陕西临潼)。抄写时代在秦统一之後的龙岗秦简两见「皇帝」,均用从「白」之「皇」。《里耶秦简[壹]》除了《秦更名方》外,还有一个从「白」之「皇」。秦始皇的「皇帝信玺」、在会稽、琅琊台、泰山、绎山留下的秦刻石,均用从「白」之「皇」。

我们今天已经无法得知秦始皇帝这么做的目的是什么,可能和改「辠」为「罪」一样,也和避讳有关。其实统一前後的出土秦文字中,均以从「白」之「皇」为最主流的写法,从「自」之「𦤃」反而罕见(《陶文圖錄》6.312.1收了一个从「自」之「𦤃」,用为人名,出土地是陕西临潼)。抄写时代在秦统一之後的龙岗秦简两见「皇帝」,均用从「白」之「皇」。《里耶秦简[壹]》除了《秦更名方》外,还有一个从「白」之「皇」。秦始皇的「皇帝信玺」、在会稽、琅琊台、泰山、绎山留下的秦刻石,均用从「白」之「皇」。

不过《说文解字》以从「自」之「𦤃」为正篆,解释为:「𦤃,大也。从自。自,始也。始皇者,三皇,大君也。自,讀若鼻,今俗以始生子爲鼻子。」这与秦汉实际用字不合。据杜忠诰先生研究,西汉早、中期的出土简牍帛书并无从「自」之「𦤃」,但是从「自」之「𦤃」却在与《说文解字》成书年代相近的出土简帛中比较集中地出现:

在武威磨嘴子汉墓出土的典型官方文书《王杖诏书令》的二十六简中,曾两度提到「皇帝陛下」,一次提到「高皇帝」,三个「皇」字并皆从「自」之「𦤃」构形。其第六简及第十九简简文,分别有「建始元年九月甲辰下」及「元延三年正月壬申下」字样。根据这些有纪年简文,可以确知这批简文应为汉成帝在位时物,其书写下限为公元前十年,属西汉晚期,下距许书成书年代也不过才一百余年。

同在武威磨嘴子另一座汉墓出土的《王杖十简》中,也有两处的「皇」字用例,并同从「自」之「𦤃」。第十简有「孝平皇帝元始五年幼伯生,永平十五年受王杖」之纪事,「永平」为东汉明帝年号,时当公元七十二年,与许氏撰著《说文解字》一书的时间相近。根据这两批与廷赐王杖有关的典型官方文书资料,可以考知至少在西汉晚期的成帝在位时,以迄东汉明、章之际的大约一百年前後,「皇」字写作「从自从王」的讹体,必为当时官方的部定标准写法。

此一形体既被文字学家赋予特定之诠释,如释「自」为「鼻」,释「鼻王」为「始王」,由「始王为皇」,便与秦始皇拉上关系。从此大家想当然耳,不疑有他。因而约定俗成,上下通行。其讹形的大量出现,便无足为奇了。

3.旦(𣅂)

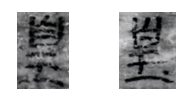

更「𣅂」为「旦」的记载见《秦更名方》:「故𣅂今更如此旦。」两个「旦」字前者「日」与表地面的「一」粘连,後者从「日」与表地面的「一」分开,其实际字形如下:

其实「日」与表地面的「一」粘连在一起的「𣅂」字,更符合金文的主流写法:

其实「日」与表地面的「一」粘连在一起的「𣅂」字,更符合金文的主流写法:

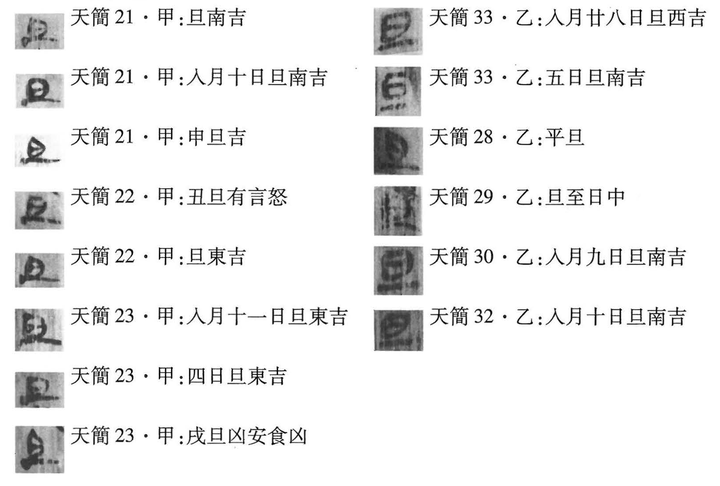

《秦更名方》选择用「日」、「一」断开的「旦」字,恐怕是从书写方便考虑的。更「𣅂」为「旦」的效果,我们可以从下图《秦文字编》所收录的天水放马滩秦简《日书》甲、乙的字形中略窥一二:

《秦更名方》选择用「日」、「一」断开的「旦」字,恐怕是从书写方便考虑的。更「𣅂」为「旦」的效果,我们可以从下图《秦文字编》所收录的天水放马滩秦简《日书》甲、乙的字形中略窥一二:

据甘肃省文物考古研究所《天水放马滩秦简》介绍,放马滩秦墓的时代早至战国中期,晚至秦始皇统一前,其中1号墓的下葬时代约在「秦始皇八年」(前239年)以後,墓葬年代略早于睡虎地简。《日书》甲种是一种较早的本子,而《日书》乙种是墓主人抄于甲种後形成的一种抄本,其时代当在墓主生前时期,即公元前239 年以前。而通过对比《日书》甲种与乙种的「旦」字,我们可以发现抄写较早的《日书》甲种的「旦」字,「日」与「一」是粘连的;而抄写较晚的《日书》乙种的「旦」字,「日」与「一」是分开的。这种现象绝非偶然,应与《秦更名方》记载的更「𣅂」为「旦」有关。

据甘肃省文物考古研究所《天水放马滩秦简》介绍,放马滩秦墓的时代早至战国中期,晚至秦始皇统一前,其中1号墓的下葬时代约在「秦始皇八年」(前239年)以後,墓葬年代略早于睡虎地简。《日书》甲种是一种较早的本子,而《日书》乙种是墓主人抄于甲种後形成的一种抄本,其时代当在墓主生前时期,即公元前239 年以前。而通过对比《日书》甲种与乙种的「旦」字,我们可以发现抄写较早的《日书》甲种的「旦」字,「日」与「一」是粘连的;而抄写较晚的《日书》乙种的「旦」字,「日」与「一」是分开的。这种现象绝非偶然,应与《秦更名方》记载的更「𣅂」为「旦」有关。

4.野(埜、𡐨)

这条记载见《秦更名方》:「以此爲野」,意思是将「埜」、「𡐨」等异体字并入「野」字。「野」字见于天水放马滩秦简。而在睡虎地秦简中,多用「𡐨」字,不见用「野」字,另有一处用「⿱予土」字(「𡐨」的略字)。里耶秦简「埜」、「𡐨」、「野」三字并用。《说文》以「𡐨」为「野」之古文,在出土战国文字中,「埜」、「𡐨」的确多用于楚文字,而「野」是秦文字特有而六国文字所无的。这条措施是异体字的整理与规范,可能与废除六国文字有一定关系(尽管秦人也用「埜」、「𡐨」字),而与上述两条(皇、旦)规范秦文字内部字形的性质不一样。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

总结

这篇小文断断续续写了好几天,总计两万字。想必多数点进来的朋友应该是忽略中间的一大段,直接把鼠标滚轮拖到最底下看结尾吧。

考虑到这种情况有很大概率发生,故而我还准备了一个简略版结论:

-

「书同文」最核心的内容是用保守、尊古的「秦文字」统一剧烈简化的「六国文字」。若是非要「以古喻今」,那应当是用当前最恪守传统的韩国汉字去统一汉字文化圈内的其他汉字标准(包括中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡等)。

-

「书同文」侧重文字职能的分工,比如把原来的「吏」字的字义用「吏」、「事」两个字承担。这种做法增加了使用的汉字数量,同时缩小了每个汉字的字义范围,使得每个汉字能够各司其职、精准记录汉语书面语。近现代「汉字简化」常用的「同音替代」方法,与「书同文」分化汉字的方法正好相反。

-

秦始皇从来没下过「简化汉字」的命令,因秦始皇而改动的秦文字用十个手指头就能数完(其目的大多是为了避讳,而非针对汉字形体的简化)。

-

秦文字相对于西周文字的变化,是在春秋战国几百年里缓慢完成的。这种变化是没有政治干预的自然演进,其「省改」力度相当小,满打满算大概是400/9353;而且是「省」、「改」兼用,并非一味地简化。

-

隶书与篆书在战国时代并行,两者是互为补充的书体关系,与今天的「楷体字」与「宋体字」的关系相当。你不能要求现代人规规矩矩地手写「宋体字」,自然也不能要求先秦人规规矩矩地写「篆书」。如果某些人对你说「还是亲手去刻小篆金文甲骨文,最古朴最妙最正统了。」,你可以回他一句「您不如亲手去雕版上刻宋体字,比楷体字不知高到哪里去了。」

-

商周时期的古人在日常生活中也是用毛笔在竹简上写字的,甲骨、钟鼎彝器上的文字,并不是商周文字的常态。试想几千年後(期间经历了多次灭球之战,之前的文明均已消亡),未来人在东亚某古城遗址中做考古发掘,发现了很多刻在各种砖墙、石壁上的「XX到此一游」,是不是也会认为21世纪的人类主要书写方式是在石头上刻字?

最後我们来开个脑洞,若当时是楚国统一了中国,那么现在的文字又是什么样子呢?我们设定楚统一全国後,也是二世而亡,之後的汉魏六朝与我们这个平行宇宙一样,唯一不同的是汉代文字沿袭的是楚文字,而非秦文字。

仍然以马先生的「馬」举例,第一排的是我们这个宇宙的真实情况,第二排是某个楚统一全国的平行宇宙的情况(构拟),其中大陆简化字因为难度太大,暂时没法构拟出来。

(责任编辑:zgshw)

(责任编辑:zgshw) |