|

潮新闻客户端 美术报 林晓峰

传说,海外有蓬莱仙山,是神仙居住的地方。“蓬邱,蓬莱山是也,对东海之东北岸,周回五千里”(汉·东方朔《海内十洲记》)。蓬莱山上生长着长生不老的仙草,还有琼楼玉宇等奇景。而在中国文学中,“蓬莱”也是一个极具特色的文化意象。李商隐有“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看”句,脍炙人口。

国画大家姜宝林先生1942年生于山东蓬莱。虽这个蓬莱是山东一个实际指向的地名,神仙与名山只在朴拙的木版年画上生动着,但这似乎是一种冥冥注定——山与水,日后便成为他艺术创作的主要题材。

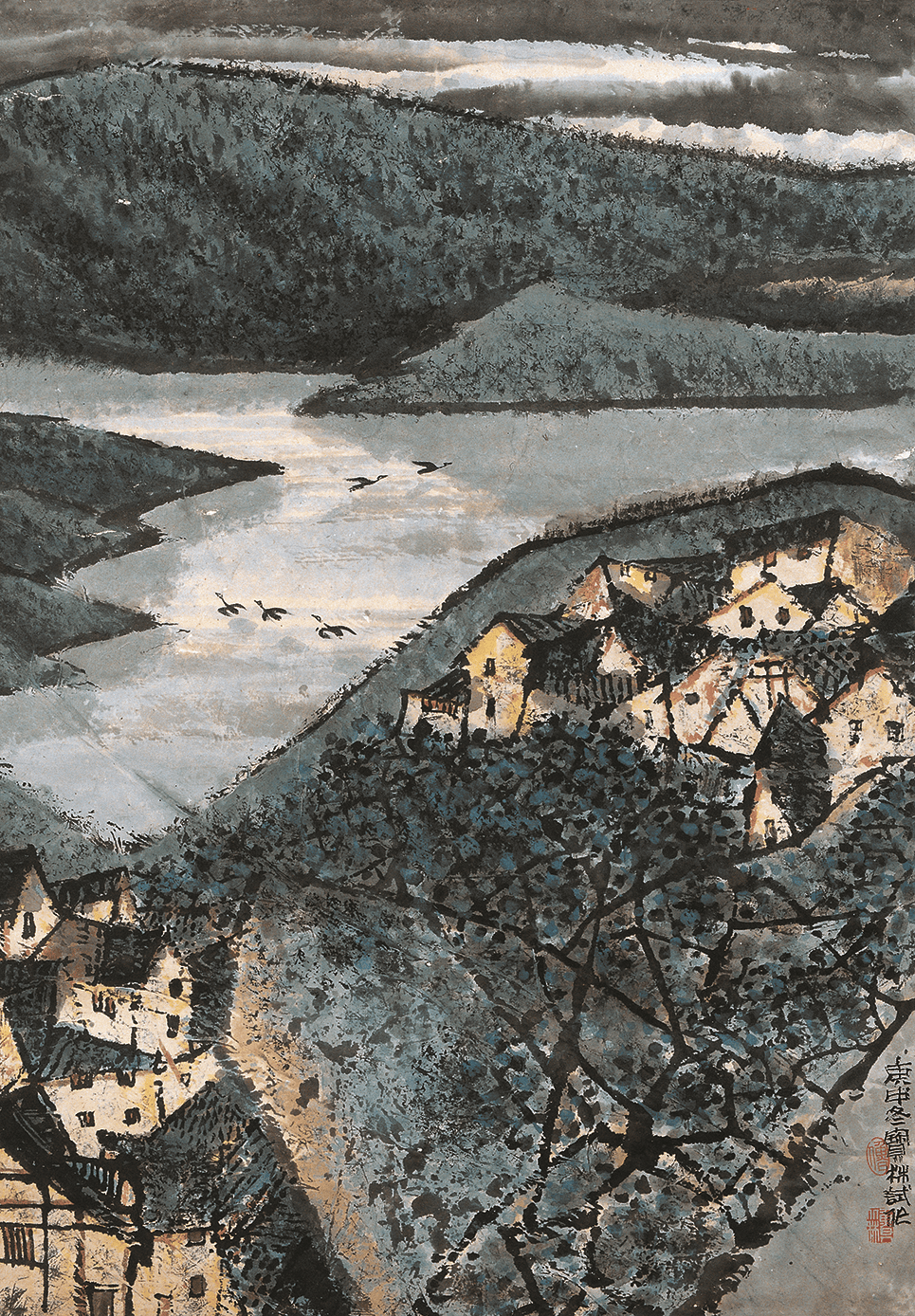

姜宝林 水乡 110×68cm 1980

姜宝林弱冠之年南行杭城求学,师从潘天寿、陆俨少、陆维钊诸大家,又在浙东从艺十年,吸收民间绘画营养,随后北上京师,问学央美,师从李可染先生。数十年来,他游历甚广:北登贺兰,南抵珠江,东游日韩,西极欧非;穿行大漠戈壁观胡杨之屹立,远涉重洋望桌山之乱云。假舟车之便,览陆海之秀;借鲲鹏之躯,摇万里长风。师造化,探心源,而出自家山水面貌。

姜宝林 秋兴 136×68cm 1981(中央美院研究生毕业创作留校作品)

最近姜宝林在国家画院美术馆的展览,名为“既要笔墨,又要现代”,可见其胸襟与识见。笔墨是中国艺术特有的独立于物象之外的审美元素,古人云:“笔软而奇怪生焉。”主观的意绪,能通过笔管的动态留下痕迹,最见修养。多少年来,画家们在纸素沉浸着,引领风骚,代有才人,形成多种多样的笔墨程式。而程式化之后,便会有因循,也就有了守旧。“前人之述备矣”,非有胆识、创见,以及深厚的笔墨功底便不能突破。近人引用西法进入中国画创作,以为“创新”。然而成就者少矣。多数人将笔和墨沦为创作工具,而背离中国画作为诗心学养外化的基本质素。难得的是,姜宝林在坚守笔墨的传统基础上,又在图式、技法、色彩上自出机杼。而在我看来,姜宝林对中国画最重要的贡献,便是图式的贡献。

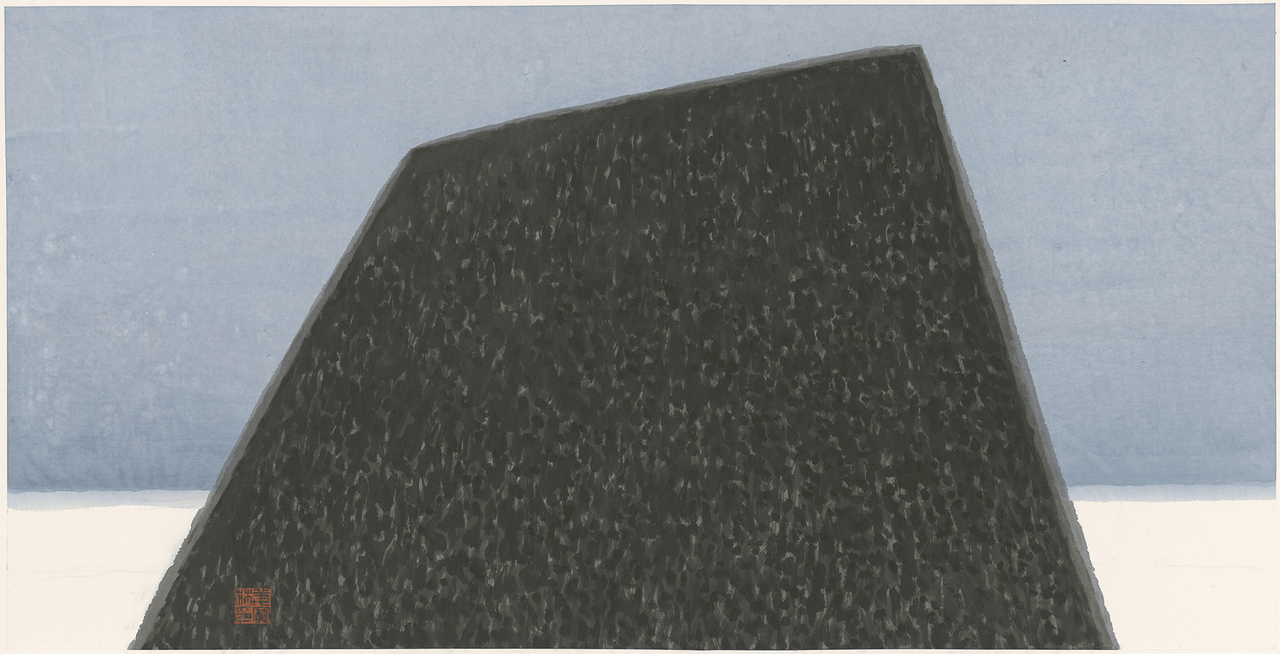

历来,中国画家中以图式知名的并不多。宋代画家马远有“马一角”之称,他聚焦“边角之景”,画面往往并不呈现全景,时而仅绘峻峰陡起却峰顶隐于云雾,时而只见崖壁垂直落隐于视线之外,时而近处山峦高耸而远方山色低回,又或孤舟浮于月色之下,舟上人影独立,这一切都构成了一种引人深思、韵味无穷的美学境界;近世有吴昌硕以偏斜的对角构图,配合着篆籀线条功底,营造出花卉动势,雅质而古妍,显现出中国文化被外来文化冲击时的坚挺与自信;潘天寿以一块占据画面中心的石头“造险”,又以秃鹰林木花草相互呼应的姿态“破险”,别开生面,解决了中国画未能大尺幅化的问题;李可染则以“门板式”构图,将留白逼仄成瀑布一线,疏密对比强烈而呼应“万山红遍”主题,引人深思……

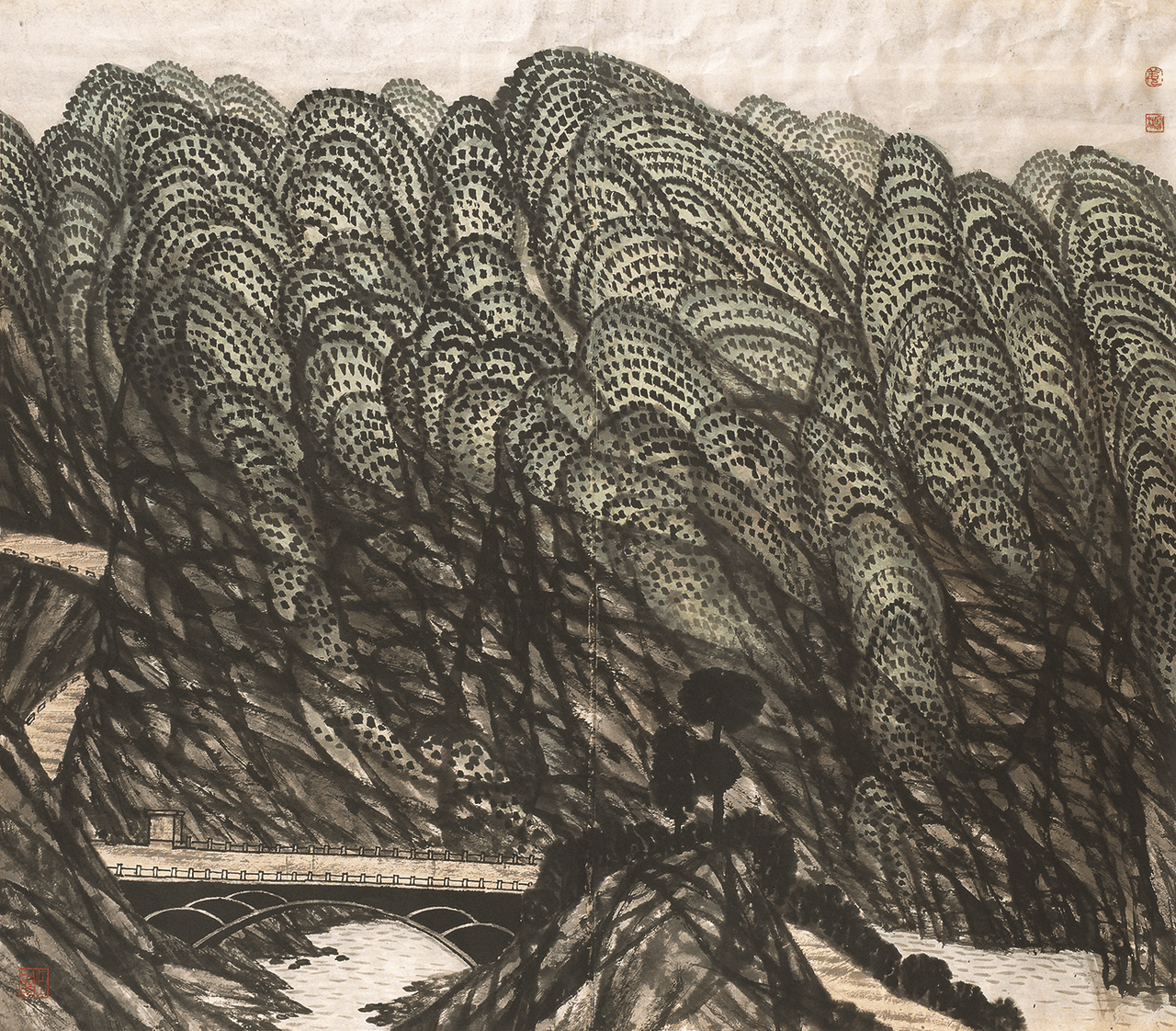

姜宝林 路进井冈山 138×138cm 1984

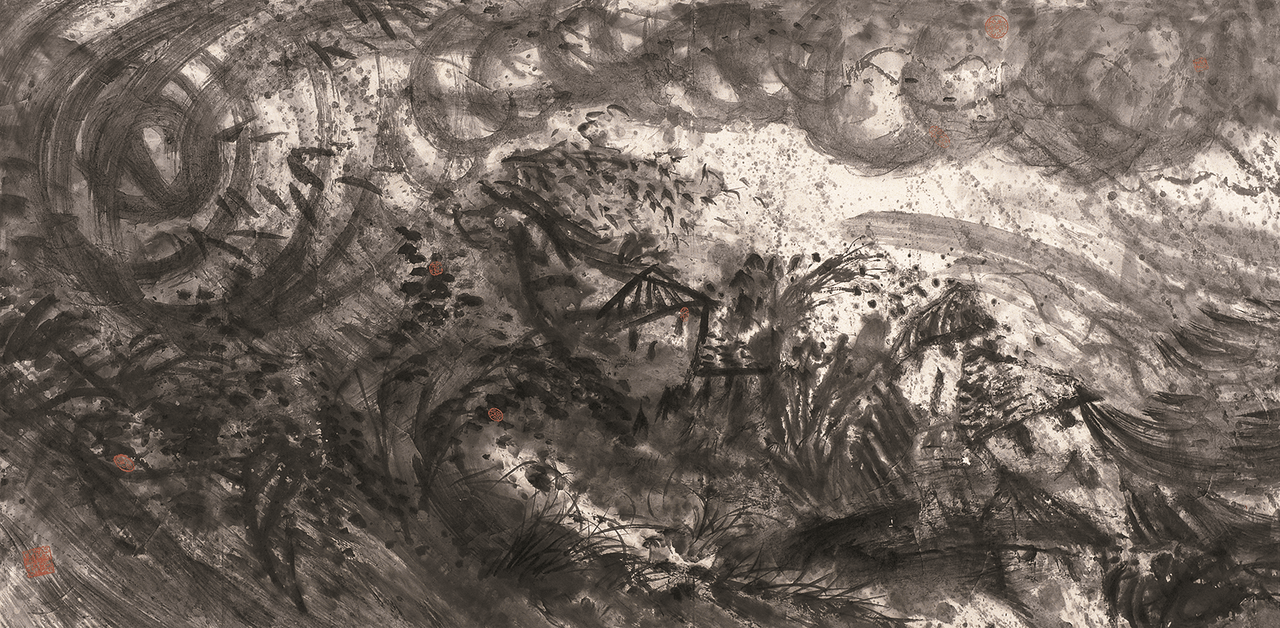

姜宝林 台风 124×250cm 1987(德国明斯特大学曼纽什教授收藏)

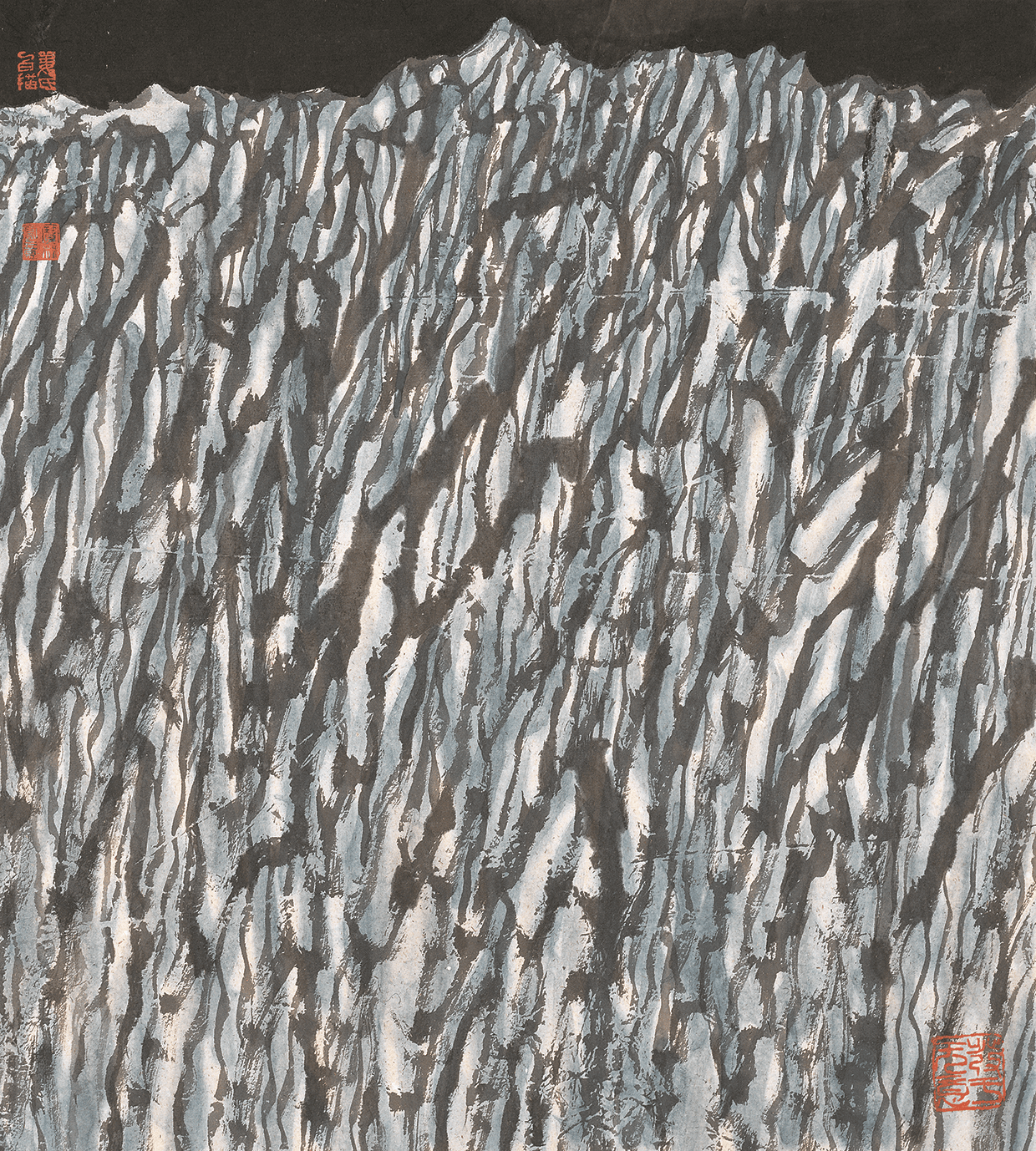

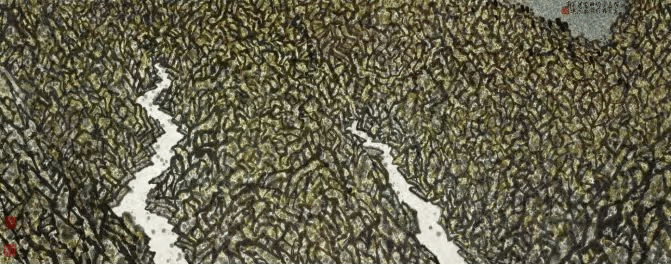

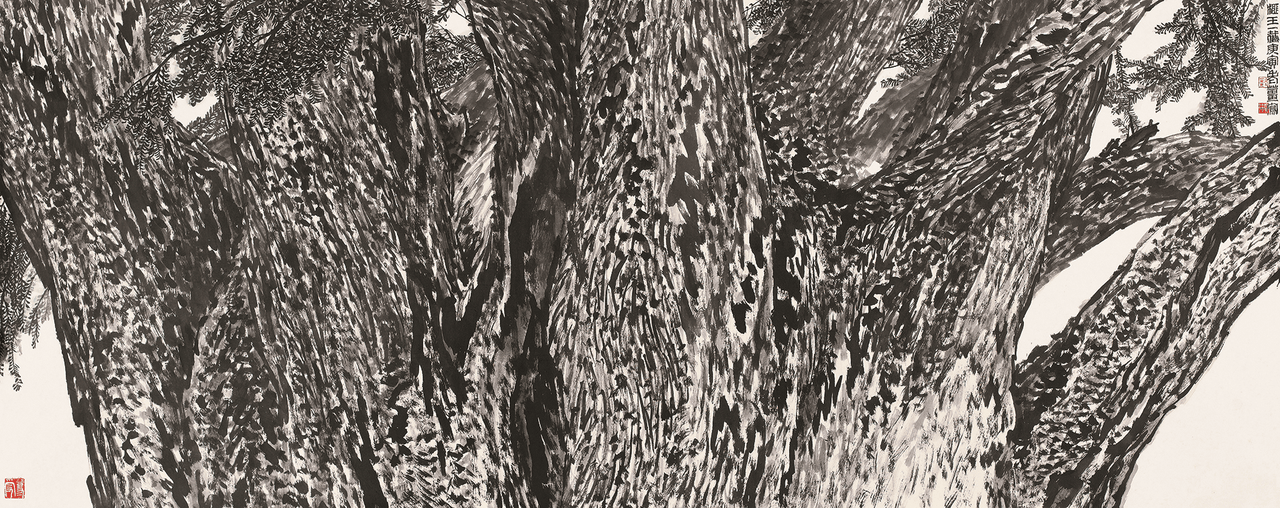

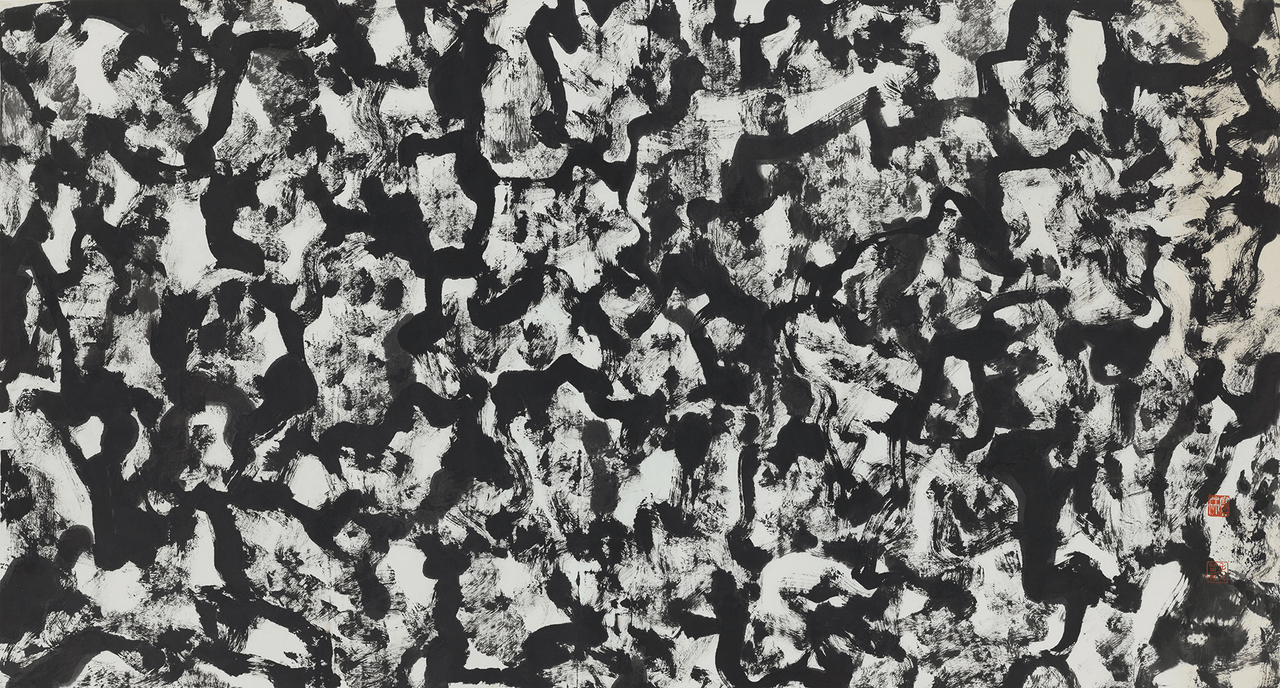

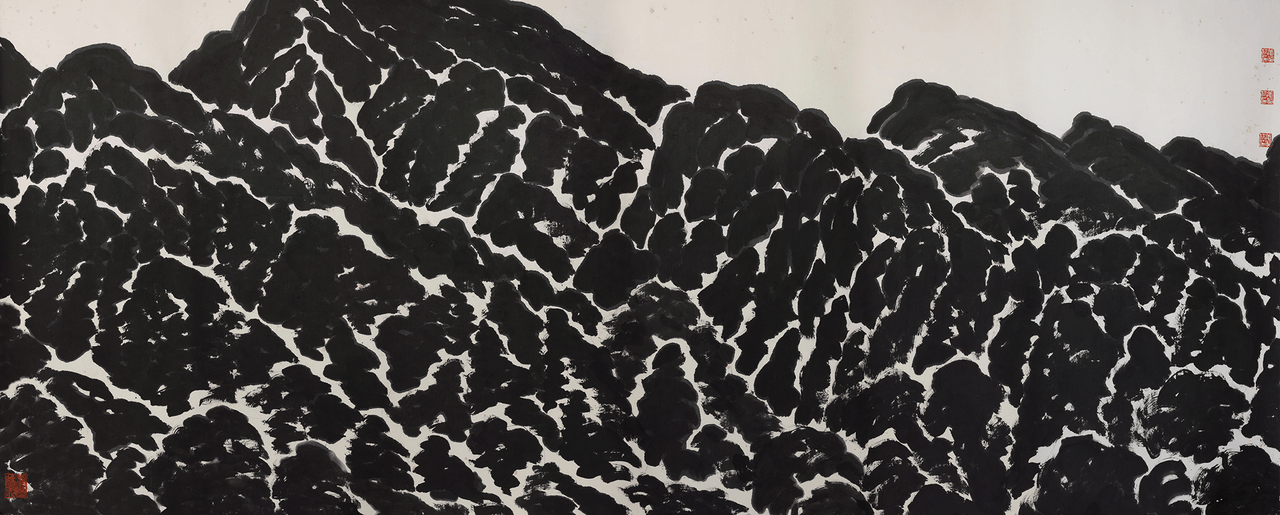

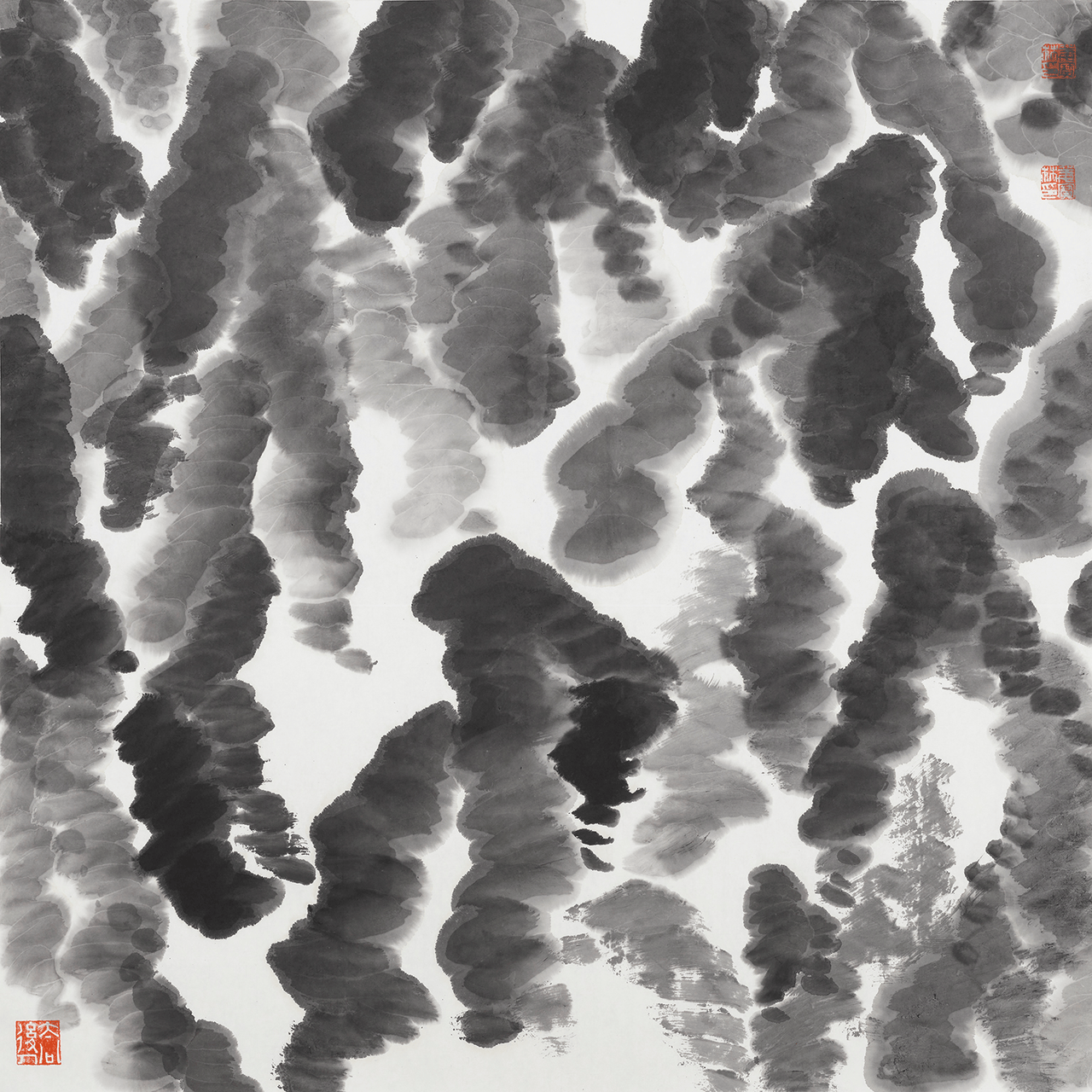

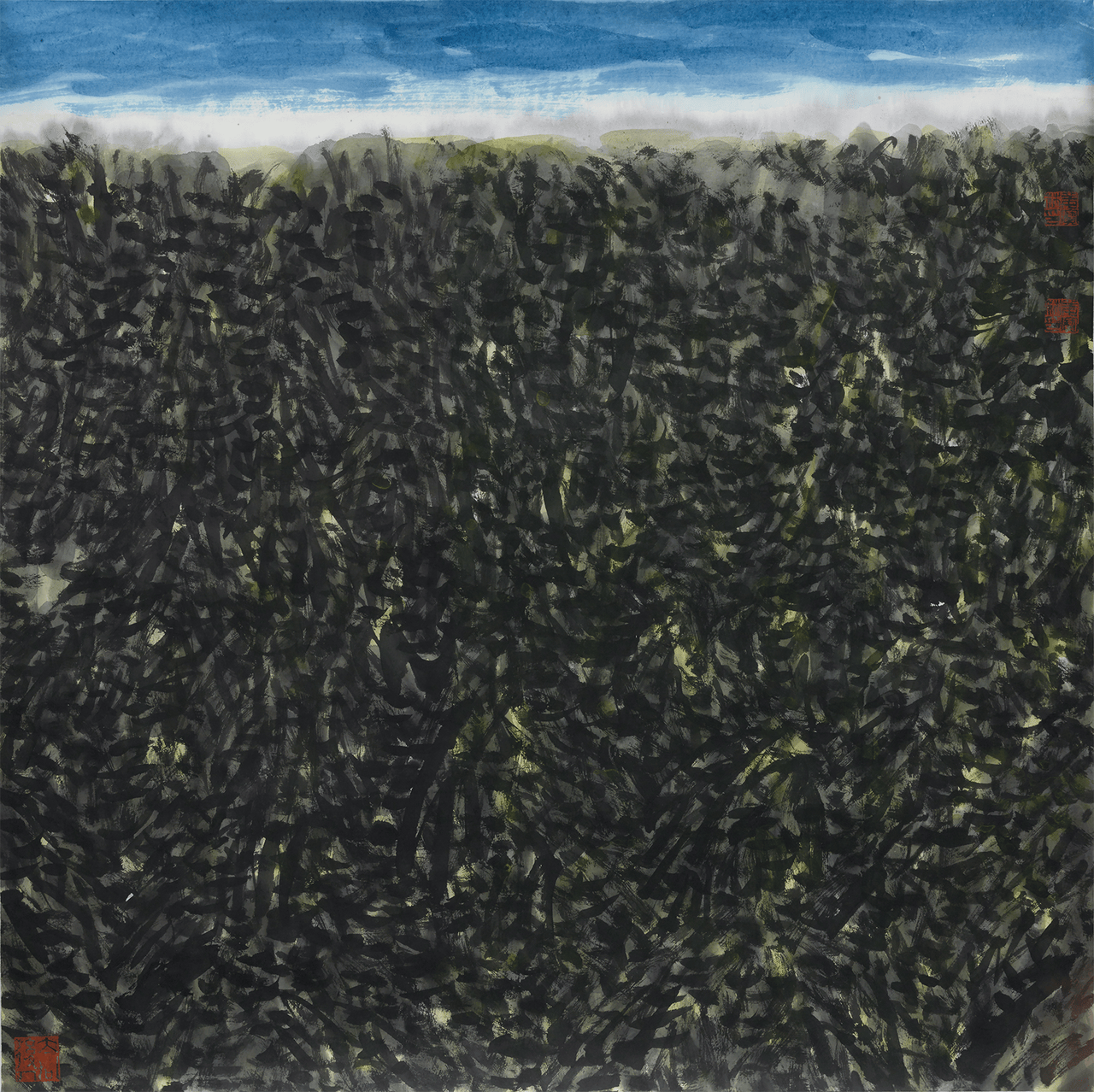

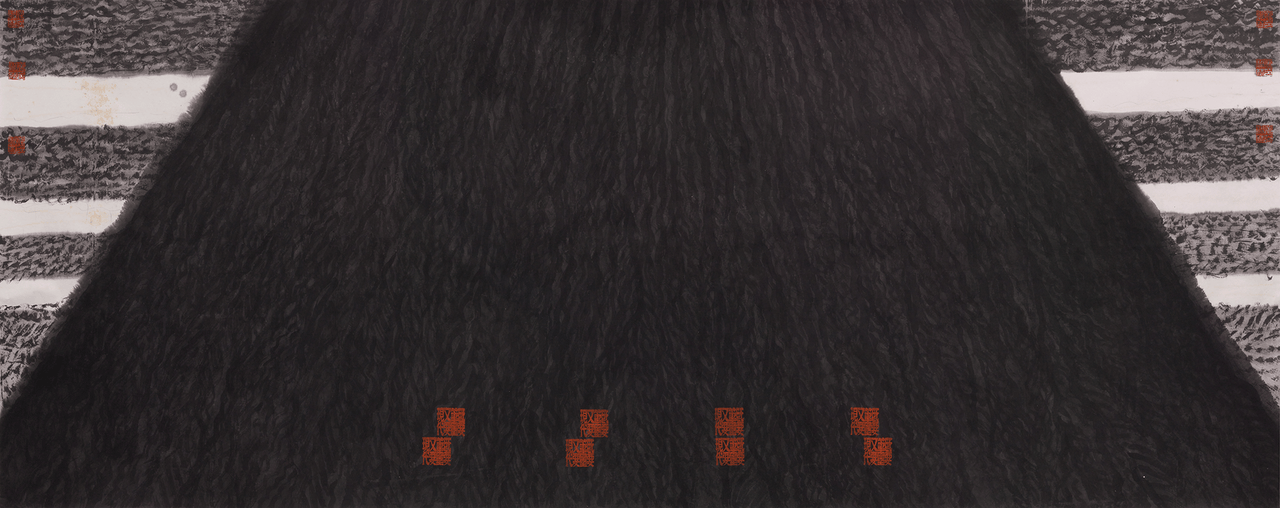

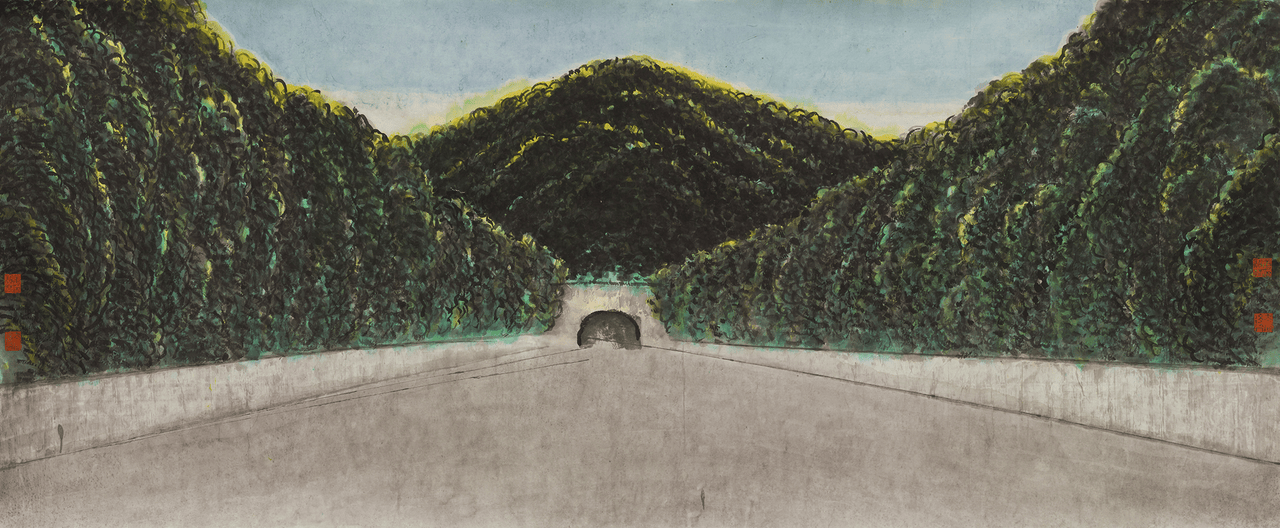

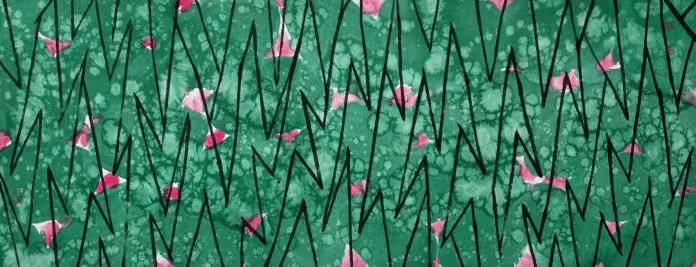

师承潘天寿、李可染的姜宝林在图式上的创造,便是“白描山水”,亦称“新抽象山水”。他将中国画中千百年来的或圆润或尖峭的山形,进行几何化符号化处理,三角形的山、圆形的湖、云朵般的树形,在画面上切割。有的题跋甚至在围合的山形画面中间。解构、变异、重组,形成简约的、整体的、大色块、大笔触的具有张力的视觉图式,这种图式来自于他经年的思考。灵感来源主要有五点。一是传统绘画中的白描,如唐时吴道子,以兰叶状线条勾勒仙人飘飘欲仙之势,不施墨色,不着一彩,“吴带当风”,广受推崇;二是他家乡的木版年画,有着平面性、装饰性和重复美;三是平面的、稚拙的,装饰感强,富有童趣的浙东农民画;四是西方的现代艺术,尤其是马列维奇、康定斯基和蒙德里安的几何块面;最后一点就是生活,深入地观察大自然中发现别人未曾发现的美,渐悟造物意志,读懂自然历史,剖析山川骨骼,而后勾勒奇石褶皱,解读地理秩序,皴擦植被肌理。

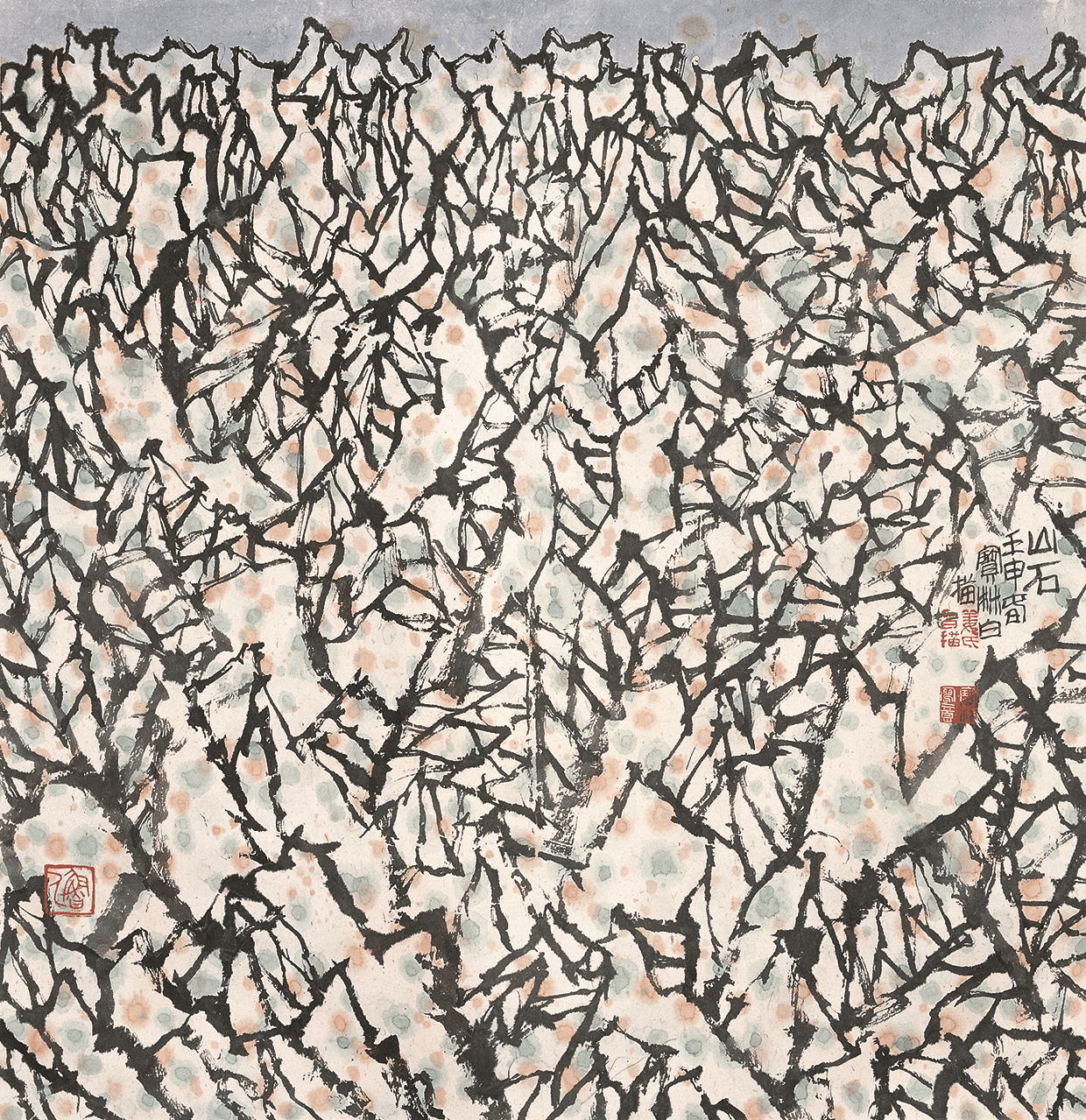

姜宝林 山石 76×74cm 1992

姜宝林喜欢晚明吴彬的《十面灵璧图卷》。吴彬对于石头表面细节的描绘极为精致,他巧妙地利用墨色的浓淡变化以及线条的疏密来表现出石头表面的凹凸不平和纹理特征。通过对光影效果的细腻处理,使得石头看起来既有立体感又不失中国传统水墨画特有的空灵感。不过吴彬这种探索在水墨画中还是很少见的,也不够成熟,并不足以成为师法,只是足供姜宝林印证与参照。

姜宝林 西部山石 78×70cm 1997

姜宝林 黄河的儿子143×363cm 1998

我们如果看自然山体的剖面,就会察觉到山体的褶皱近乎人为,亿万斯年的洪荒地质,碰撞、交互、撕咬、抬升、潜伏扭动、压缩、冲撞、折叠。而姜宝林,他把这种察觉用几何化的方式给表现了出来。几何状态能够营造出秩序感,仿佛画家自己就是造物主,在进行一场造山运动。

姜宝林 榧王一截 144×367cm 2010

姜宝林 2015•2号-荷塘 144×365cm 2015

姜宝林的画中有特别的光感,这种光感不同于黄宾虹那种通过墨的叠积、水的晕化而形成。看黄宾虹的画,你会感觉到气流在涌动。而姜宝林画中的光,是一种制造出来的有意识的光,就像上帝说的,“要有光。”姜宝林通过厚重与轻灵的强烈的对比,造成强烈的视觉冲击力。而画的尺幅又特别大,这种冲击力就会更加明显。让人不得不注意到留白处那宣纸月光般的本色,天泉一泓、巘云一带,静谧亘古。

姜宝林 黑白灰系列1号-70×138cm 2016

1980年的冬天,姜宝林去西安拜访石鲁先生,问他如何理解山水画的主题,石鲁说山水画没有主题,只有意境。意境是三方面组成的:第一自然、第二自然和观众的想像、补充。第一自然是造化,也就是我们眼见的自然,所谓“眼中之竹”。第二自然是心源,观察了对象以后经过画家思想情感过滤之后产生的胸中逸气,所谓“胸中之竹”。若是画家“人品高矣”,那么他的“胸中之竹”必然更具韵味,绘于纸上,故而有了第三点,观者看后更能引发无尽联想,再以想象补充画面,作品的意境才真正完整了。

顺着这句话,作为观者,我看到了“姜氏山水”构筑的一套观察世界的方法,并在生活中加以尝试——以几何块面来观察真山真水,用虚拟的线条划分山形、湖面、天空、云朵,将莽莽苍苍的森林,看作笔墨的浑厚华滋;将大地的褶皱,看作线条的回环往复,往往得大趣味。

姜宝林 2018•19号 69×138cm 2018

姜宝林 2021•13号-144×216cm 2021

更需要指出的是,姜宝林画面中有一种崇高的“版图感”,俨然是大国的庄严气象,这大约是他自己也不知觉的。他的探索起自上世纪七十年代末而成于新世纪。正是大国崛起的时代,一切都是盛大的庄严的,每天都是新的,人们乐于接受世界,欣欣向荣。而从政府会堂,到博物馆、美术馆,再到民居住宅,也都需要新的装饰风格、更大的画作尺幅。近年来,随着国家经济运行进入平稳期,社会进入岁月静好的“小时代”,姜宝林的这种山水样貌恐怕也很难再有来者,便成为了一代人的追忆,并经典永流传了。在姜宝林的展览上,他捐了39件作品,总计915平尺给国家画院。兴许许多年后人们再看他的画,便能溯此读懂我们这个时代,感慨一句:“蓬莱不远。”

姜宝林 杭州双年展•和风屏山系列之八 144x365cm 2018

姜宝林 杭州双年展•和风屏山系列之十 144x365cm 2018

姜宝林 2019•10号 96×179cm 2019

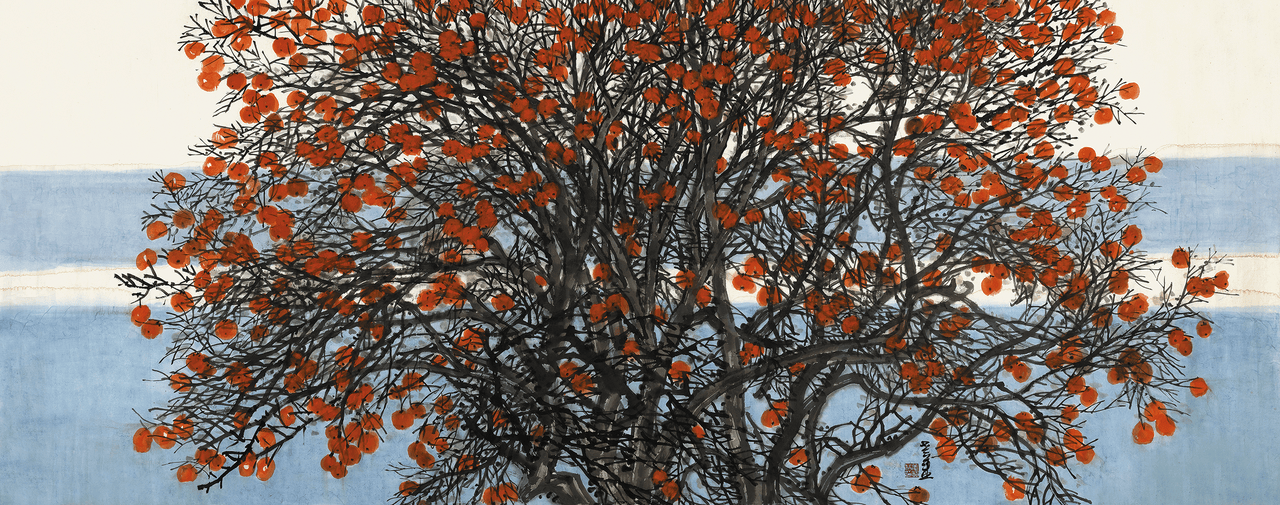

姜宝林 秋柿 145×367cm 2021

姜宝林 2022·9号 266×212cm 2022

姜宝林 2023·10号 145×367cm 2023

姜宝林 2023·17号124×124cm 2023

姜宝林 2024·8号124×124cm 2024

姜宝林 2024·12号 367×145cm 2024

姜宝林 2025·3号(大路) 142×357cm 2025

姜宝林 映日145×369cm2023

姜宝林,山东平度人,1942年生。1962年考入浙江美术学院,由潘天寿、陆维钊、陆俨少、顾坤伯亲授。1979年考入中央美术学院山水研究生班,是李可染的研究生。现为中国艺术研究院博士生导师、中国国家画院院委、研究员,李可染画院副院长、复旦大学哲学学院艺术哲学研究中心研究员。

国际获奖:曾荣获“1992第26届蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛”大奖——大公政府奖;获1999年美国佛尔蒙特国际艺术创作中心富瑞曼国际艺术基金会艺术创作一等奖;2017年瓷板画作品《东方之韵》获英国剑桥大学徐志摩诗歌艺术节大奖—终身成就奖“银柳叶奖”。

国内获奖及其重要活动:获第九届全国美展银奖。2016年9月,由中国人民大学主办的“笔墨语言的现代性进程:从黄宾虹到姜宝林”高层国际专题研讨会暨姜宝林笔墨语言特展在中国人民大学举行。

图文源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |